こんにちは、なおきです!

今回は早大生による休日レポ第3弾、ホームパーティーの紹介です。

旅行にドライブ、イベントづくしの大学生活。だけど、予定が合わなかったり、天気が悪かったり、ちょっと疲れていたり——そんなときにも気軽に楽しめるのが「ホームパーティー」です。

特別な場所に行かなくても、友達の家や自分の部屋に集まって、みんなでごはんを食べたり、ゲームをしたり、語り合ったり。飾りつけをすれば、一気にお祝いムードにも早変わり!

私もこれまで、たこ焼きパーティーや鍋パーティー、誕生日会、さらにはハロウィンやクリスマスのシーズンイベントまで、いろんな形でホームパーティーを楽しんできました。

最初はちょっとハードルが高そうに感じるけど、やってみると案外簡単で、何より「仲間との距離がぐっと縮まる」体験になります。

今回は、そんな大学生活ならではのホームパーティーの魅力や工夫、気をつけたいことなどを、実体験を交えながら紹介します。

この記事を読んだら、きっと「今度、やってみようかな」って思ってもらえるはずです!

目次

大学生とホームパーティーの相性って?

ホームパーティーって、実は大学生と相性抜群なんです。

なぜなら、大学生には「自由な時間」と「小さな空間」があるから。

わざわざ遠出しなくても、ちょっとした工夫や準備で、誰かの部屋がその日だけのパーティー会場に早変わりします。

まず魅力のひとつは、コスパの良さ。

例えば、外で飲み会をすると1人3,000円以上はかかってしまうことも多いですが、ホームパーティーなら1人500〜1,000円の持ち寄りで充分楽しめます。

自炊したり、お菓子をシェアしたり、デリバリーを利用しても割安。財布に優しく、でも満足感はしっかり。

さらに、自分たちだけの空間で過ごせる安心感も大きな魅力です。

周囲に気をつかわずに好きな音楽を流したり、ゲームをしたり、ソファに寝転んだり。居心地の良さは何にも代えがたく、ちょっと気を抜ける空気が、友人同士の距離を自然と近づけてくれます。

また、天候に左右されないという点も見逃せません。

雨で予定が崩れたり、暑さ・寒さで行動が制限されることもなく、「今日は家でやろうか」と気軽に予定を立てられるのは、ホームパーティーの強み。特に季節イベント(ハロウィンやクリスマス)などは、天気に関係なく雰囲気作りができるからこそ、室内開催が最適です。

それに、外に出かけるよりも、深く語り合える時間が生まれやすいというのも意外と大事なポイント。

外ではできないような真面目な話や恋バナ、将来のことなど、夜が深まるにつれてどんどん話が盛り上がるのも、ホームパーティーならではの魅力だと思います。

「誰かの部屋」という、ちょっとプライベートな場所に集まることで、「仲間」から「居場所」へと変わっていく。

大学生活のなかで、そんなかけがえのない時間をつくってくれるのが、ホームパーティーという選択肢なのです。

私が実際にやったホームパーティー

ホームパーティーと一口に言っても、その楽しみ方は本当にさまざま。

私自身、大学生活のなかで何度もホームパーティーを開いたり、招かれたりしてきました。

ここでは、その中でも印象に残っているエピソードをいくつか紹介します。

どれも特別な場所じゃなく、身近な場所でできることばかり。けれど、思い出の濃度はびっくりするほど高くて、今でも鮮明に覚えています。

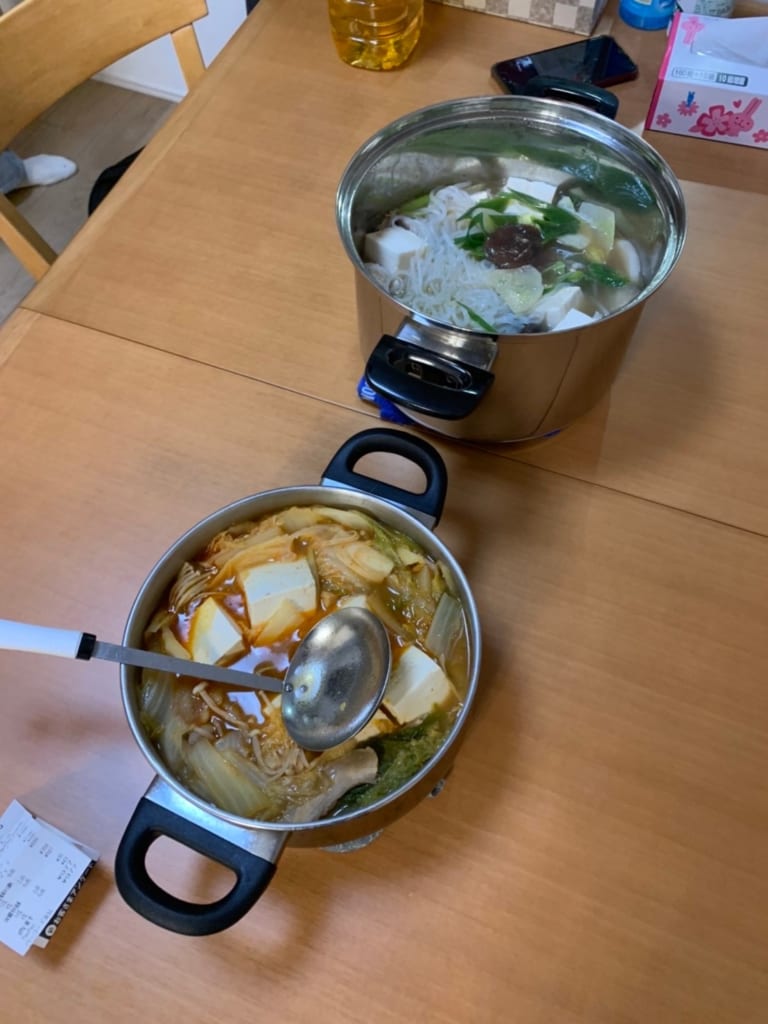

■ 鍋パーティー:冬の定番はやっぱりこれ!

冬の定番といえば、やっぱり鍋パ。私が初めて鍋パをしたのは、サークルのメンバーを自宅に招いて開いたときでした。

買い出しからみんなで行って、スーパーの鍋スープ売り場で「こっちがうまそう!」「いや、俺は絶対キムチ鍋派!」とわいわい盛り上がり、最終的にはキムチ鍋と寄せ鍋の2種類を同時に作るという豪華仕様に。

鍋の良いところは、材料を切って煮るだけで成立する点。準備が簡単なのに、みんなでやると一気にイベント感が出るんです。

野菜を洗ったり、肉を切ったり、具材を盛り付けたり——普段は料理をあまりしないメンバーも自然と参加していて、「やっぱ鍋って偉大だな」としみじみ感じました。

このときは、なんとメンバーのひとりがクレープ機を持ってきてくれたのも印象的でした。

鍋でお腹いっぱいになった後に、クレープ生地を焼いてフルーツや生クリームをのせて仕上げる“デザートタイム”が始まり、お祭りの屋台みたいな雰囲気に。自分たちで作るクレープは見た目も味も最高で、まるで小さな文化祭のようでした。

さらに、お土産としてバームクーヘンを持ってきてくれたメンバーもいて、気遣いにほっこり。食後は小声で歌を口ずさみながら、のんびりした時間が流れていきました。

派手なことをしなくても、こうして誰かと食卓を囲むだけで、忘れられない一日になるのだと思います。

■ タコパ:シンプルだけど盛り上がりすぎ注意!?

次に紹介したいのはたこ焼きパーティー(通称:タコパ)。

この日は大学の友人と数人で集まって、友人が持っているたこ焼き器を自宅に持ち込んでくれました。

私はたこ焼き器を持っていなかったので、こういう「機材シェア」ができるのも大学生の強みですね。

たこ焼きパーティーの良さは、何より作る過程が楽しいこと。

たこを入れるタイミング、ネギや紅しょうがの量、チーズやキムチなどアレンジ具材の実験。

「ちょっとこの列、爆発してない?」「あれ、これはタコじゃなくてウインナーだ!」なんて大騒ぎしながら焼き続けるその時間が、何より盛り上がるんです。

ただし注意点もあります。

たこ焼き器は思っている以上に熱くなるし、油跳ねも意外とすごいので、服装やテーブル周りの対策は必須。

うちではキッチンペーパーでバリケードを作ったりしていました(笑)。でもそういうトラブルもまた思い出になるのが、ホームパーティーの面白いところです。

■ クリスマスパーティー:ちょっと特別な「手作り」が楽しい!

12月のある日、仲の良いメンバーでクリスマスパーティーを開催しました。

パーティーとはいえ、派手にするというより、「できる範囲で手作りして楽しもう」という方針で、料理と装飾に全員で挑戦しました。

この日のハイライトは、なんといっても手作りピザ。

「せっかくだから生地からやろう!」という謎のやる気が発動し、スーパーで強力粉を購入。

みんなでこねて、発酵させて、オーブンで焼き上げたピザは、見た目こそいびつでしたが、本格的な味に大感動。「もうデリバリーいらないかも…」という声が出るほどでした。

料理のあとは、部屋に飾りつけたガーランドやツリーの下でプレゼント交換タイム。

私はこのとき、友人からマグカップをもらいました。今でもそのマグカップを見るたびに、あの日の空気や笑い声がよみがえってきます。

■ ゲーム大会:白熱するSwitch、でも音量はほどほどに

ある日は、高校時代の友人たちとの再会も兼ねて、ゲーム大会を開催。

メインコンテンツはNintendo Switchでのマリオカートとスマブラ。ゲーム機があるだけで、どんな空間も一気に盛り上がります。

「お前それ赤甲羅3連発ずるいって!」「うわ、崖落ちた!」「リベンジさせろ!」

白熱するバトルに、時間を忘れて没頭。気がつけば夜も更けていた…という王道の展開。

ただし、ここで大事なのが“音量”への配慮。

集合住宅でのホームパーティーは、声のボリュームに注意が必要です。

大騒ぎしすぎて隣から苦情が来ないように、途中からは窓を閉め、声のトーンも少しだけ落として続行。

ゲームもマナーも、どちらも守るのが大人のパーティーです!

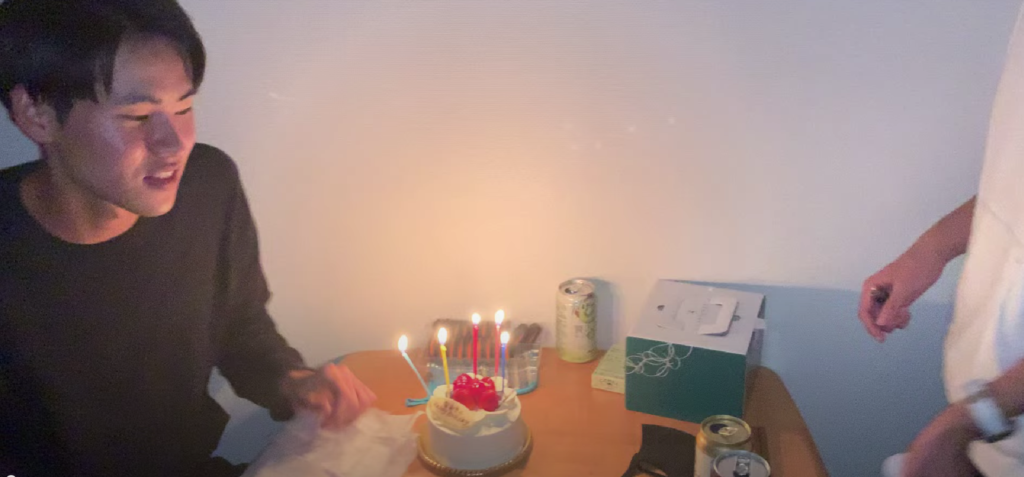

■ 誕生日パーティー:20歳の誕生日、人生初のお酒と共に

最後に紹介するのは、私の20歳の誕生日を祝ってくれたホームパーティー。

友人たちが集まってくれて、ケーキや料理を準備してくれたあの時間は、今思い出しても本当に嬉しい記憶です。

この日は、人生で初めてのお酒も体験しました。

ビール、ワイン、チューハイ、そしてハイボール……。

意外にも、苦手だと聞いていたビールはいけたのですが、ハイボールはどうにも口に合わず、顔をしかめながら飲んでいたのをみんなにからかわれたのも良い思い出。

お酒を囲んで語り合った話の内容は、たわいのないことから将来の夢までさまざま。

特別な何かがあったわけではないけれど、「この仲間たちと一緒にいられてよかった」と感じられた、そんな夜でした。

ホームパーティーは、非日常ではなく「日常を少しだけ特別にする時間」。

豪華な演出がなくても、ちょっとした工夫と仲間さえいれば、記憶に残る時間を作ることができます。

そして、どのパーティーも、笑い声と食べ物と、少しの気遣いでできていたというのが、何よりも印象的です。

準備で気をつけたいこと

ホームパーティーは気軽に楽しめる反面、「気軽だからこそ準備をおろそかにすると失敗しやすいイベント」でもあります。

事前にちょっとした確認や分担をしておくだけで、当日のスムーズさも、参加者の満足度もグッと上がります。

ここでは、実際に私が経験して「やっておいてよかった」と感じた準備のポイント、あるいは「ここでミスった…」という失敗から学んだことを、いくつか紹介します。

■ 食材・飲み物の分担と事前共有

ホームパーティーで何より大切なのが、「誰が何を持ってくるか」を事前にしっかり共有しておくことです。

「食材かぶり」や「飲み物が全然足りない!」といったことが起きがちですが、それはほとんどの場合「事前の確認不足」が原因。

特に鍋パやたこ焼きパーティーのように材料が多岐にわたる場合は、グループチャットなどを活用して持ち寄りリストを明文化しておくと安心です。

たとえば:

- Aくん:鶏肉・ウインナー・もやし

- Bさん:豆腐・長ネギ・だしパック

- Cさん:飲み物(ウーロン茶、ジンジャーエールなど)

- 自分:鍋とカセットコンロを持参

…といった形で役割を決めると、「あれが足りない」「これ誰が買うの?」という事態を回避できます。

また、調味料や紙皿・割り箸などの“忘れがちセット”も誰かに担当してもらうのをお忘れなく!

■ 会場(誰の家?)と収容人数の確認

「なんとなく集まろう!」のノリも悪くないですが、会場選びは実はかなり大事です。

大学生の一人暮らしの部屋は、広さにも限界があります。

「なんとかなるっしょ」と思っていたら、実際に集まったらギュウギュウで動けない……というのは、私がかつてやらかした失敗のひとつです。

特に6人以上になると、「誰がどこに座るか」「荷物を置くスペースがあるか」まで考えておくと◎。

ベッドしかない部屋ならクッションやマットを準備する、座卓がない場合は段ボール+布で即席テーブルを作るなど、工夫次第で快適な空間が作れます。

また、「今日は○○の家だけど、次回は××の家で」と、持ち回り制にするのも気持ちよく楽しめるポイントです。

■ ゴミ出しルールの共有

意外と後回しにされがちなのが、ゴミの処理問題。

盛り上がってお開きになったあと、「じゃあ片付けよろしく~!」と誰かに任せっきりになるのは、ホストにとって地味に負担が大きいんです。

そこでおすすめなのが、事前に「ゴミ出しルール」を共有しておくこと。

たとえば:

- 可燃ゴミ/不燃ゴミの分別

- 缶・瓶のすすぎ(匂いの原因になる)

- ゴミ袋は持参する

- 帰る前に全員で10分だけ片付けタイムを設ける

こうした小さなルールを設定しておくことで、ホスト側の負担が減り、「また呼びたい/呼ばれたい」と思える良い関係が築けます。

私の経験では、最後に“片付けのBGMタイム”を流して一斉に片付けをするのが、意外と盛り上がって楽しかったです。曲は定番の『蛍の光』(笑)。

■ 近隣への配慮(騒音・時間帯など)

これもとても重要なポイント。集合住宅でのホームパーティーは、騒音トラブルの火種になりやすいです。

「そんなにうるさくしてないつもりだったけど…」という油断が、意外と壁や床を通じて響いてしまっていることも。

特に注意したいのが:

- 夜22時以降は声のトーンを落とす

- 窓は必ず閉める(特にゲーム大会など)

- 椅子の引きずり音・足音にも注意

- スピーカーは控えめに

また、玄関の開け閉めや出入りの声も響きやすいので、集合時や解散時はできるだけスムーズに、かつ静かに行動できるよう心がけましょう。

一度ご近所トラブルを起こすと、以降ホームパーティーがやりづらくなるだけでなく、友人関係にも水を差しかねません。

「楽しい場を守るための配慮」は、全員で共有しておくべき大切なマナーです。

ホームパーティーは、準備からすでに始まっている。

どんなに気の合う仲間が集まっても、ちょっとした配慮や段取りを怠るだけで、空気がぎくしゃくすることもあります。

でも逆に、準備段階から「誰が何をやる?」「どうすれば快適になる?」と協力し合える関係こそが、楽しい時間をつくる基盤になります。

こんなことがあると盛り上がる!

ホームパーティーのいいところは、どんなテーマにも変化できる「自由さ」です。

ただ食べるだけ、ただ話すだけでも十分楽しいけれど、少しだけ工夫を加えるだけで、空間が一気に“イベント感”に包まれます。

ここでは、私が実際に経験して「これは盛り上がった!」と感じたことを中心に、パーティーをさらに楽しくするアイデアを紹介します。

■ 一緒に料理を作ると、準備からもう楽しい!

「ごはんは買ってくる派」ももちろんアリですが、時間に余裕があるなら、ぜひおすすめしたいのがみんなで料理をするスタイルです。

たとえば鍋パーティーでは、野菜を切ったりお肉を盛り付けたりと、簡単な作業をみんなで分担しながら進めることで、自然と会話が弾みます。

また、クリスマスパーティーではピザ生地から手作りしたこともありますが、これが大盛り上がり。生地をこねる工程からすでに楽しくて、変な形になったピザにみんなで大笑いしながら焼き上げた出来栄えは、多少いびつでもおいしさ満点でした。

調理中は、「○○の包丁さばきすごくない?」「あれ、オーブン温度足りてる?」なんてやりとりが飛び交い、準備の時間すら思い出に変わっていきます。

まるでちょっとした合宿のような、“共同作業ならではの絆”が生まれる瞬間です。

■ 持ち寄りスタイルで“新発見”が生まれる

「それぞれが好きな食べ物や飲み物を持ち寄る」というスタイルも、パーティーの定番。

これは意外とその人の“個性”が出る場面で、「えっ、それ初めて食べる!」「○○って、こういうのが好きなんだ!」と、新たな一面が見えるのが面白いんです。

特にスイーツ系はバリエーション豊富で、バームクーヘン、コンビニスイーツ、地元のお土産系など、食後の“別腹タイム”が一気に豪華に。

「ちょっと持って帰っていい?」と最後にお土産交換になることもよくあります。

■ プレゼント交換・ビンゴ・装飾で特別感を演出

イベント系ホームパーティー(クリスマス、ハロウィン、誕生日など)では、プレゼント交換やビンゴ大会を取り入れると、ぐっと特別感が増します。

特にプレゼント交換は「500円以内」というように予算を決めると、安くてもセンスのあるものを探す楽しさが加わって、プレゼント選びからすでにパーティーが始まっているような気分に。

装飾も意外と簡単で、100均のガーランドやLEDライト、布やフェイクグリーンなどをちょこっと使うだけで、部屋の雰囲気が一気に“パーティーモード”になります。

写真映えもよくなり、思い出に残る写真を撮りたいメンバーには大好評でした。

■ Switchやボードゲーム、スマホアプリでミニゲーム大会

「もう今日は食べ尽くした!」となった後は、ゲームタイムに突入。

私たちはSwitchのマリオカートやスマブラで白熱することが多いですが、ほかにもボードゲーム(人狼、ワードウルフ、カタンなど)や、スマホアプリを使った即興ゲーム(例:古今東西、早口言葉、心理テスト系)も人気です

ゲームは、初対面の人が混ざっていても一気に場を和ませてくれる万能ツール。

ただし、盛り上がりすぎて声のボリュームが上がりすぎないように、「22時以降は静かに」ルールを決めておくと安心です。

■ お酒が飲めるようになったら「飲み比べ」も面白い!

20歳を過ぎてからは、ホームパーティーでの飲み比べも密かなブームになりました。

普段はなかなか手に取らないようなお酒をみんなで買い出しして、少しずつコップに注ぎ合って感想を言い合う時間は、まさに大人になった実感が湧くひととき。

「このクラフトビール、香りがフルーティー!」「この焼酎は飲みやすいけど強いな」「え、ハイボールってこんなに味違うの!?」など、好みの違いを共有するのもまた楽しい時間です。

私自身、20歳の誕生日に初めてお酒を飲んだとき、「ビールはいけるけどハイボールは苦手だな…」と感じたのが印象的で、その話をみんなでしたら「あ〜わかる〜」と共感されました(笑)。

飲みすぎにはもちろん注意が必要ですが、“ちょっと大人な楽しみ方”として、お酒の世界を知る機会にもなります。

どれも特別な準備が必要なわけではなく、ちょっとの工夫とアイデアでぐっと場が盛り上がるものばかり。

「何をするか」ではなく、「誰とどう過ごすか」。

そうやって自分たちなりの楽しみ方を見つけていく過程も、ホームパーティーの醍醐味なのだと思います。

意外と大事な「後片付け」と「礼儀」

どんなに楽しいホームパーティーでも、最後の印象を決めるのは“後片付け”と“マナー”です。

美味しいごはん、盛り上がるゲーム、笑い声あふれる空間。そうしたすべてが心地よく記憶に残るためには、「場を整えて終える」ことが欠かせません。

私自身、ホームパーティーを何度も経験する中で、「楽しい」と「また来たい」の間には、気遣いという小さな橋があることを何度も実感してきました。

■ ゴミ問題は、パーティー最大の“残骸”

なかでも毎回問題になるのが、ゴミの処理です。

特にお酒を飲むようになると、空き缶、瓶、ペットボトル、紙コップ、お菓子の包装など、想像以上にゴミが出ます。

「え、こんなに?」と驚くくらい、大量のゴミ袋が部屋の片隅に積み上がっていくことも珍しくありません。

そしてここで忘れてはいけないのが、“ゴミは置いていかれた人が全部処理する羽目になる”という事実。

特に缶類は資源ゴミとして扱いが面倒なうえ、においや衛生面の問題もあり、「置きっぱなし」は絶対に避けたいところです。

しかし、現実的に考えて「みんなが自分のゴミを持ち帰る」ことはほぼ不可能。

それならせめて、他の形でホストに感謝を伝える工夫が必要です。

■ 手土産や料金調整で、スマートな気遣いを

例えば私の経験では、お酒を持参した代わりに、片付けやゴミ処理を手伝ってくれた人や、「缶が多くなりそうだから、その分お土産を持ってきた」という人がいて、正直かなり好印象でした。

また、「今日は○○の家を使わせてもらったから」という理由で、

割り勘の金額を“家主だけ少し安くする”という形で感謝を表すのも、とてもスマートな配慮です。

たとえば1人あたり800円の支出だったときに、家主だけ500円にして、残りを他のメンバーで少しずつカバーするといった具合。

このくらいの配慮であれば負担感もなく、むしろ「また使ってもいいよ」と思ってもらえる可能性が高まります。

実際、こうした小さな気遣いが積み重なることで、「この人とはまた一緒に過ごしたいな」と思ってもらえる関係性につながっていきます。

■ 片付けは“時間を区切って全員で”

さらに大切なのが、「なんとなく解散」が一番まずいということ。

気づいたら片付けが全部家主任せになっていた……なんてことになると、いくら楽しかったパーティーでも、最後の印象が台無しです。

私たちはいつも、「そろそろ片付けタイムにしようか」と声をかけて、10分だけ集中して全員で片付けるというスタイルを取っています。

この時間をあえて“みんなで過ごす最後の時間”として楽しむようにすれば、無言でゴミを捨てるだけの作業も、どこかあたたかい雰囲気に変わります。

音楽をかけながら片付けたり、使い終わった紙皿に寄せ書きをしたり、「来たときよりきれいになったかも?」なんて冗談を言いながら片付けを終えると、不思議と心まですっきりするものです。

■ ホームパーティーは「関係性を深める場」

ホームパーティーは、ただ遊ぶための場ではなく、人と人との関係性をより深く、柔らかくする場でもあります。

そして、その「空気の良さ」を保つためには、思いやりのある行動が欠かせません。

ホストが気持ちよく迎えられて、ゲストが気持ちよく帰れる。

それを実現するのは、難しいことではありません。

少しの配慮、ひと声、そして“最後まで楽しくいよう”という姿勢さえあれば、何度でも集まりたくなるホームパーティーになります。

楽しい思い出の裏には、小さな気遣いの積み重ねがあるということを、私も何度も実感してきました。

だからこそ、「ありがとう」の気持ちは、言葉だけでなく行動でも表すようにしたいですね。

まとめ〜もっと気軽に、もっと深くつながれる時間〜

旅行やドライブといったアクティブな遊びも大学生活の醍醐味ですが、もっと身近で、もっと気軽に、そしてもっと深く誰かとつながれる時間がある——それがホームパーティーだと思います。

大げさな準備や広いスペースがなくても、ほんの少しの工夫と仲間がいれば、ありふれた部屋があっという間に“思い出の舞台”に変わります。

鍋を囲んで語り合った夜、たこ焼き器を囲んで爆笑した午後、装飾やプレゼントに心を込めたクリスマス、ゲームで真剣勝負を繰り広げた深夜、そして初めてのお酒にちょっと緊張した誕生日。

どれも、遠出しなくても叶えられる、小さくて大きな“非日常”でした。

そして、そうした時間のなかには、「思いやり」や「気遣い」も自然と含まれていて、誰かの家に集まること、誰かをもてなすこと、みんなで片付けをすること、そのひとつひとつが、人との関係を少しずつあたたかくしてくれるように思います。

ホームパーティーは、ただ楽しいだけのイベントではなく、“居場所を作る手段”でもあります。

大学という広くて少し不安な場所のなかで、帰りたくなる空間や、つながっていたい人たちがいることは、それだけで心の支えになります。

「遠出はちょっと疲れるな」と思った週末、

「今夜、みんなでごはんでも作らない?」という一言から始まる時間が、思いがけず、大学生活のなかで最も心に残る瞬間になるかもしれません。

ここまで読んでくださりありがとうございます!