こんにちは!早稲田大学4年のなおきです。

大学生にとって、SNSはもはや生活の“空気”のような存在です。

サークルの新歓情報はInstagramやXで流れてくるし、授業の裏情報はLINEグループから。就活情報やインターン募集もSNS経由でキャッチできることが当たり前になっています。

高校のときは「友達と繋がるツール」だったSNSが、大学に入ると一気に生活インフラ化するんです。

ただ、その便利さの裏で「情報が多すぎて疲れる」「みんなと比べて落ち込む」「炎上や黒歴史が怖い」といった悩みも増えてきます。

僕自身も、サークルの広報を担当したり、就活用のアカウントを運用したりする中で、SNSに振り回されそうになったことが何度もありました。

この記事では、大学生とSNSのリアルな関係性を紹介しつつ、「情報の海に溺れない」ための工夫や距離感の保ち方をまとめていきます。

これから大学に進学する高校生にとっても、SNSとの向き合い方を考えるヒントになるはずです。

目次

大学生活とSNS:切っても切れない関係

新歓情報はSNSが命綱

大学に入って最初に直面するのが、サークルや部活動の新歓情報ラッシュです。

キャンパス内でビラを配っている光景ももちろんありますが、実際にはSNSで発信される新歓情報を見て参加する人がほとんど。

投稿には開催日時・集合場所・持ち物まで詳しく載っていて、しかも直前の変更や当日の案内もストーリーや固定ツイートで更新されるため、SNSをフォローしていないと最新情報に追いつけないのが現実です。

僕自身も1年生の春は、毎日のようにInstagramのストーリーをチェックしては「今日はこのサークルの新歓に行ってみようかな」と予定を立てていました。

紙のビラだけだと更新情報がわからず不安ですが、SNSなら即時性があるので安心感がありました。

授業・ゼミもLINEグループでつながる

授業が始まると、クラスメイト同士でLINEグループが自然発生します。

大教室の授業なら数百人規模のグループができることもあり、そこではテスト範囲の確認や課題の提出方法の相談が日常的に交わされています。

例えば「教授が授業中に小声で“試験はこの章中心”って言ってた」みたいな口コミ情報もすぐに共有されるので、グループに入っていないと完全に情報から取り残されることも。

僕も実際に、ある授業で休講のメールを見逃してしまったことがありました。でもLINEグループで「今日授業ないって!」というメッセージを見てギリギリで気づき、無駄足をせずに済んだ経験があります。

SNSは単なる交流の場にとどまらず、学業を効率的に進めるうえでも重要な役割を果たしています。

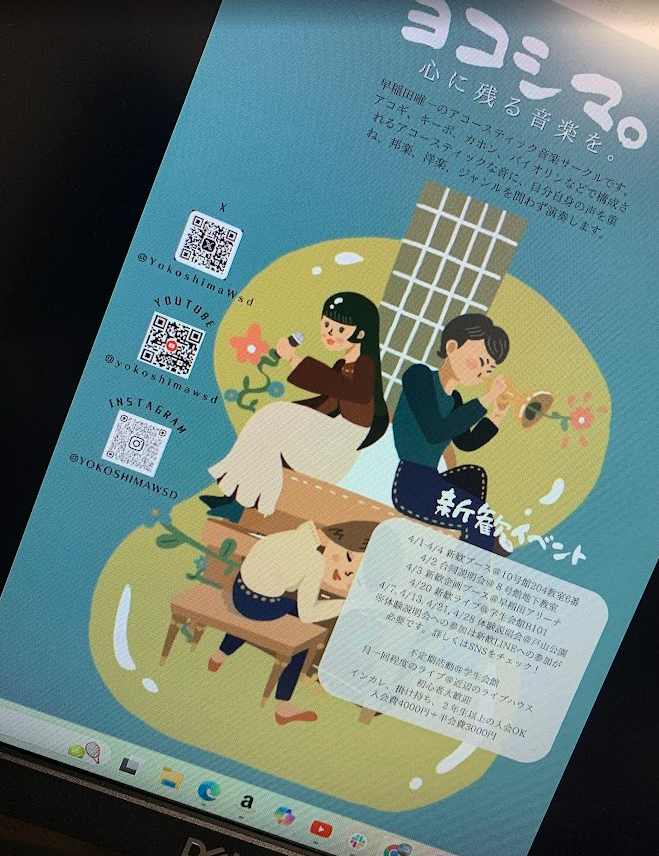

サークル広報で体感したSNSの力

サークル活動においてもSNSは必須です。僕が所属している「ヨコシマ。」というアコースティックバンドサークルでは早稲田祭ライブのみ一般公開を行いますが、ライブ告知はInstagramで行っていました。

ライブの出演者紹介や当日の会場案内を投稿すると、実際にそれを見て来場してくれるお客さんが多かったんです。

紙のポスターを掲示するよりも、SNSのストーリーやリールの方が拡散力があり、フォロワー以外にも情報が届くのが強み。

さらに、投稿に「いいね」やコメントがつくことで、メンバーのモチベーションも上がりました。

また、新歓期には「サークルに興味があります!」とInstagramのDMを通じて直接連絡をくれる新入生が続出。

こうしたやり取りを通じて実際に加入した後輩も多く、SNSが人と人をつなぐ入り口として機能していることを肌で感じました。

SNSは遊びの道具から生活インフラへ

高校時代のSNSは「友達や趣味を共有するツール」というイメージが強かったと思います。僕自身も当時は、好きな音楽をシェアしたり友達との写真をアップしたりする程度でした。

しかし大学に入ると、SNSは完全に生活のインフラに変わります。友達作りや授業の情報共有、サークルやイベントの運営、さらにはアルバイトや就活の情報収集まで、ほとんどの活動がSNSを通じて行われます。

言い換えれば、大学生にとってSNSは「情報を得る手段」であると同時に「自分を表現する場」でもあります。

遊び感覚で使っていたものが、大学では学業・コミュニティ・将来に直結するツールへと変化していくのです。

高校とどう違う?SNS環境のギャップ

高校時代のSNSは「友達と遊ぶための場所」

高校生のとき、SNSはあくまで友達同士のやりとりや趣味の共有が中心でした。

放課後に遊んだ写真をアップしたり、文化祭の思い出を投稿したり。LINEグループもクラス単位や部活単位でつくられる程度で、日常の延長としての役割が強かったと思います。

つまり、高校生にとってのSNSは「学校生活を楽しく彩るツール」であって、そこに大きな責任やリスクを意識することは少なかったはずです。

大学のSNSは「生活インフラ」へ変化する

一方で大学に入ると、SNSは一気に生活を動かすインフラへと変わります。

・新歓期はInstagramやXでサークルの情報を探す

・授業やゼミではLINEグループで課題やテスト範囲を共有

・就活期にはTwitterで企業研究や先輩の体験談をチェック

といった具合に、SNSを使わないと情報が手に入らない場面が一気に増えるのです。

僕も1年生の春、新歓情報を調べるためにInstagramで「#早稲田新歓」と検索していました。そこで流れてきたストーリーや投稿が、そのまま行動のきっかけになったことを今でも覚えています。

情報格差が「SNSを使えるかどうか」で生まれる

大学生活で驚くのは、SNSをうまく活用できるかどうかで情報格差が出ることです。

例えば、サークルの体験会が突然日程変更になったとしても、Instagramのストーリーを見ていれば即座に気づける。

逆にフォローしていないと、知らずに会場へ行ってしまい「誰もいない…」なんてことも起こります。

僕の友人にも「SNSをあまりやらない派」の人がいましたが、新歓の情報を取りこぼしてしまい、入りたいサークルにタイミングを逃して入れなかったそうです。

大学では情報のスピードが速く、SNSを使わないとスタート地点で差がついてしまうことがあるのです。

「繋がらないこと」がリスクになる感覚

高校では「SNSをやらない=自分の自由」という選択が通じました。実際にアカウントを持たずに生活できる人も珍しくなかったと思います。

しかし大学では、「SNSにいない=情報が入ってこない」という現象が起こり、繋がらないこと自体がリスクに変わります。

サークルや授業だけでなく、アルバイトや就活の募集さえSNSで流れてくることもあり、完全にオフラインで過ごすのはかなり難しいのが実情です。

SNSの役割が「遊び」から「基盤」へ

こうして見てみると、高校と大学ではSNSの役割が大きく変化しています。

高校 → 遊び・日常の延長

大学 → 情報インフラ・人脈形成の基盤

というギャップを知っておくと、入学後に戸惑うことが少なくなるはずです。

情報の洪水に溺れそうになる瞬間

新歓期の「DMラッシュ」

大学に入学してすぐの4月は、サークルの新歓が一斉に始まります。InstagramやXを使って検索していると、気になるサークルが続々と目につきます。

「新歓イベントに来ませんか?」「今日の飲み会まだ空きあります!」といったストーリーが次々と投稿され、全部に反応していると正直言って情報の洪水。

どのサークルに行くかを選ぶ前に、通知の多さに疲れてしまう人も少なくありません。

僕自身も1年生の春、1日に10件以上DMのやりとりをしたことがあり、最初はうれしかったけれど、だんだん「全部見きれない」と思うようになりました。

タイムラインを埋め尽くす就活情報

大学3年になると、今度は就活関連の情報がSNSを支配します。

内定報告やインターン合格の投稿がタイムラインに次々と流れ、「あの人はもう内定をもらったのに、自分はまだ…」と焦るきっかけになることも。

特にTwitterは就活生が「内定出ました」「GDで落ちました」といった生々しい報告を発信する場になっており、情報を得られる便利さと同時に、他人と比べて落ち込むリスクも抱えています。

僕も就活期には、毎日チェックしすぎてかえって気持ちが沈む日があり、「一時的にミュート」することでなんとか心を保ちました。

LINEグループの既読・未読ストレス

授業やゼミでできるLINEグループも便利ですが、その数が増えると逆に負担になることもあります。

複数の授業やサークルでグループができ、常にスマホが通知だらけ。しかも既読をつけたのに返事を忘れてしまったり、逆に返事がないと不安になったりと、人間関係のストレスにつながることもあります。

例えば、グループで次回の課題提出方法について長い議論が続いているとき、通知が100件以上たまるなんてことも。大切な情報を見逃すのが怖くて、結局だらだらとスマホを見続けてしまうのです。

「情報の波」に飲み込まれる感覚

このように大学生活では、サークル・授業・就活・友人関係と、あらゆる場面でSNSから情報が押し寄せます。

最初は「便利だな」と思っていても、気づけば情報に振り回される側になってしまう。

僕も、課題をやろうと思ってSNSを開いたら、いつの間にか新歓情報や就活ツイートに流され、気づいたら1時間以上経っていた…なんて経験を何度もしました。

SNSは役立つツールですが、意識して距離を取らないと「情報の洪水に溺れる」瞬間が必ず訪れるのです。

情報の波に流されないための工夫

アカウントを分けて「目的別に使う」

まずおすすめなのは、アカウントを複数持つことです。

・趣味・友人用の「プライベートアカ」

・就活や授業情報収集用の「情報アカ」

・サークルや活動発信用の「公式アカ」

といったように目的を分けると、タイムラインに流れる情報も整理されます。

僕も就活期にはTwitterの専用アカウントをつくり、企業研究や他の就活生の体験談を追いかけました。

普段のアカウントと切り離すことで、余計な情報に気持ちを乱されず、必要な情報だけに集中できました。

通知・ミュートで心を守る

情報が多すぎると、どうしても心が疲れてしまいます。そこで役立つのが、通知設定やミュート機能です。

例えば、LINEグループは重要なお知らせだけ通知ONにし、雑談系は通知OFFに。Twitter(X)では「#内定報告」「🌸」(※内定の隠語)といった特定ワードを一時的にミュートすることで、焦りを感じる情報を避けることができます。

僕も実際に「インターン落ちた報告」を大量に見て落ち込んだ時期があり、特定のキーワードをミュートにするだけで気分がかなり楽になりました。

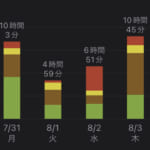

SNS断食=「見ない時間」を意図的につくる

意識的にSNSを見ない時間を設定するのも効果的です。

授業前後の30分や、就寝前の1時間を「SNS断食タイム」と決めるだけで、集中力や睡眠の質が大きく変わります。

僕はレポート提出前にスマホを別の部屋に置き、あえてSNSを見られない状況をつくるようにしました。

最初は落ち着かなかったのですが、慣れると「SNSを見なくても大丈夫」という安心感が得られました。

情報を「取捨選択」する意識

大学生になると、あらゆる情報がSNSを通じて流れ込んできます。でも全部を追いかけようとすると、必ずパンクします。

大事なのは、「自分にとって必要かどうか」を素早く判断すること。

・就活に直結する情報か?

・友人との関係に必要な情報か?

・ただのノイズ(暇つぶし)か?

といった基準をもつことで、情報に流されるのではなく、自分で選び取る姿勢を持てるようになります。

工夫しながら「情報に飲まれない自分」へ

結局、SNSは完全に避けることはできません。だからこそ、自分なりの工夫を重ねて「情報に飲まれない自分」をつくることが大切です。

アカウント分け、通知管理、SNS断食、取捨選択——こうした小さな工夫が積み重なって、大学生活をより快適にしてくれるのです。

大学生が直面するSNSの光と影

大学生活に欠かせないSNSですが、そこには大きなメリットと同時に見過ごせないリスクも存在します。

僕自身もサークル広報や就活で便利さを実感した一方、比較に疲れてしまったり、不用意な発言に気を遣ったりと、良い面と悪い面の両方を経験しました。ここでは、その「光」と「影」を整理して紹介します。

メリット① 仲間やチャンスに出会える

SNS最大のメリットは、出会いの幅が一気に広がることです。

新歓期には「#早稲田新歓」と検索するだけで何十ものサークル情報が見つかり、気になる団体に直接DMを送れる。

これは、高校時代の「掲示板や先輩の口コミ頼り」とはまったく違うスピード感です。

僕のサークル「ヨコシマ。」でも、Instagramを通じて新入生が参加してくれました。

DMから実際に体験練習に来て、そのまま入部して今や後輩として一緒にステージに立っている姿を見ると、「SNSがなければ出会えなかった縁」だと実感します。

メリット② 自分の活動を発信できる

SNSは単なる情報収集の場ではなく、自分を表現する場でもあります。

サークルのライブ映像をYouTubeに上げたり、Instagramに活動の写真を投稿したりすれば、それが一種のポートフォリオになります。

僕自身、記事を書いたときにSNSでシェアしたことで、友人や知り合いから「読んだよ!」と声をかけてもらったこともありました。

大学時代の発信は、後々の就活や副業にもつながる大切な「実績の見える化」になるのです。

メリット③ 就活で情報格差を減らせる

就活期には、SNSはまさに「情報戦」の武器になります。

企業公式アカウントや社員の発信をフォローしていれば、最新の選考情報や社内の雰囲気を知ることができます。

また、就活生同士の体験談もTwitter(X)に多く流れており、エントリーシートの傾向やグループディスカッションの進め方などを学べるのは大きな利点です。

僕もTwitter専用アカウントで「#26卒就活生」とつながり、インターンの応募開始を人より早くキャッチできたことがありました。

SNSを使うか使わないかで、内定までのスピードに差が出るとさえ感じた瞬間でした。

デメリット① 比較疲れに陥る

一方で、SNSのタイムラインに流れるのは「キラキラした投稿」が中心です。旅行、恋人、就活の成功体験など、他人の充実ぶりを見せつけられると、自分と比べて落ち込むことが少なくありません。

特に就活期には「内定もらいました!」という投稿が次々と流れ、まだ結果が出ていない人にとっては強烈なプレッシャーになります。僕も同じ状況に陥り、SNSを開くたびに心がざわつき、思い切ってアプリを削除した時期もありました。

デメリット② 時間を奪われる

SNSは情報収集に便利ですが、気づけば何時間もスクロールしてしまう中毒性があります。授業の合間に少しだけ…と思って開いたら、30分以上経っていた、なんて経験は誰しもあるはず。

大学生活は自由時間が多いため、SNSに費やせる時間も多いのですが、それが逆に「気づいたら1日が終わっていた」という後悔につながることもあります。特に試験前やレポート提出前には、SNSの誘惑をどう断ち切るかが重要です。

デメリット③ 投稿が「将来の足かせ」になる可能性

SNSに投稿した内容は、簡単に消せるようで実はネット上に残り続けます。軽い気持ちで投稿した写真や発言が、就職活動や社会人生活で問題になることもあります。

実際に企業の人事担当者が応募者のSNSをチェックするケースは珍しくなく、「不適切な投稿が見つかって内定取り消し」なんて話も耳にします。

大学生のうちは「友達しか見ていない」と思いがちですが、将来の自分もその投稿を見ると意識しておく必要があります。

光と影をどう受け止めるか

このように、SNSは大学生活を広げる光でもあり、同時に心をすり減らす影にもなり得ます。

大切なのは、どちらか一方に偏って考えるのではなく、メリットを活かしつつリスクを意識して距離をとること。

僕も「便利だから使うけれど、疲れたらミュートや削除で調整する」という姿勢で向き合っています。

NSは万能ではなく、あくまで「道具」であることを忘れないことが、情報の海に溺れない第一歩だと思います。

副業・発信活動とSNSの相性

SNSは「仕事の入り口」にもなる

大学生活の中でSNSを活用するのは、友人関係や就活だけではありません。

副業や発信活動に取り組む学生にとって、SNSは仕事の入り口にもなります。

僕自身、大学2年の途中からWebライターの長期インターンを始めましたが、その情報を見つけたのはSNS経由でした。

最終的に採用された企業への応募は長期インターンサイトでしたが、Twitterやインスタのインターン募集のシェア投稿から応募に至ったケースもあり、「SNSを見ていたから出会えた仕事」だと実感しました。

SNSが「副業」と直結する時代

最近では、SNS自体がそのまま副業や収益源になるケースも珍しくありません。

Instagramのフォロワーを増やして案件を受けたり、Xで情報発信をしてライティング依頼をもらったり。

僕の周りにも、趣味のイラストをInstagramに載せていたら企業から声がかかり、グッズデザインを担当した人がいます。

SNSはもはや「発信=仕事につながる場」でもあるのです。

発信するからこそのリスク管理

ただし、SNSで発信するからこそ気をつけるべきこともあります。

例えば「仕事で得た情報」を軽い気持ちで書き込むと守秘義務違反になる可能性がありますし、過激な表現をして炎上するリスクもあります。

僕もインターン時代に「記事のネタ」をSNSに書きすぎないよう、常に注意していました。

副業や発信活動をするなら、「個人」と「仕事」の線引きを意識することが欠かせません。

SNSはキャリアの味方にもなる

SNSは「遊びの延長」と思われがちですが、大学時代から副業や発信活動に挑戦する人にとっては、キャリアの加速装置になり得ます。

実際に僕も、SNSを通じて仕事を得て、成果を発信することで新しいつながりが広がりました。

大事なのは、「SNSを遊びで終わらせるか、将来の武器に変えるか」を自分で選べるということです。

SNSとの距離感を保つためのマイルール

「目的を決めて開く」

SNSを何となく開いてしまうと、気づけば延々とスクロールしてしまいます。そこで僕が意識しているのは、「目的を持ってSNSを開く」ことです。

例えば「今日はサークルの新歓情報をチェックする」「就活の企業アカウントを確認する」など、具体的な目的を決めてから開く。

逆に目的がないときは開かない。これだけで時間の浪費がかなり減りました。

「1日の使用時間」を決める

SNSは隙間時間に触れるからこそ、無限に使ってしまいます。僕は「1日1時間まで」とざっくりと制限を決めていました。

iPhoneのスクリーンタイム機能を使って通知を制限し、一定時間を過ぎると自動的にアプリが閉じるように設定していた時期もあります。

制限を設けると最初は窮屈に感じますが、慣れると「この時間内でやりたいことを済ませよう」と自然と効率が上がります。

「発信する自分」と「本当の自分」を分ける

SNSでは、どうしても自分をよく見せたくなるものです。

旅行の写真や就活の成果など、ポジティブな部分だけを発信しがちですが、それが続くと「本当の自分」とのギャップに疲れてしまいます。

そこで僕は、「発信する用の自分」と「本来の自分」を切り分ける」ようにしました。

SNSには表向きの活動や成果だけを載せる一方、悩みや弱音は信頼できる友人と直接話す。

そうすることで心のバランスを保つことができました。

未来の自分に残るデジタルフットプリント

一度ネットに出た情報は「完全には消えない」

SNSで投稿するとき、多くの人は「気に入らなければ消せばいい」と思っています。しかし実際には、ネットに出た情報は完全には消えません。

スクリーンショットやキャッシュが残っていることもあり、数年後に過去の発言が掘り返されることもあります。

軽いノリで投稿したつぶやきや、友達同士の冗談のやりとりが、将来の自分にとって大きなリスクになる可能性は十分にあるのです。

就活や社会人生活でのチェック

就活の場面では、企業の人事担当者が応募者のSNSを確認するケースも増えています。特に外資系やベンチャー企業では、面接前に候補者の名前を検索し、SNSでの発信内容や人柄をチェックするのが当たり前になりつつあります。

僕の知人で、過去に政治的な過激発言を繰り返していたアカウントを人事に見られてしまい、面接で突っ込まれたという話もありました。「学生の冗談」で済まされない時代に入っているのです。

「黒歴史」は防ぐのではなく「作らない」

大学生になると、お酒の場や深夜テンションでの投稿、友達との軽い悪ノリなどが増えます。

でも、それらが将来の「黒歴史」として残ってしまう可能性を考えると、そもそも「黒歴史を作らない」習慣が大切です。

・飲み会の写真は全員の同意を得てから投稿する

・過激な表現や人を傷つける発言は避ける

・愚痴や不満はSNSではなく直接の会話で吐き出す

こうした心がけだけでも、後々のリスクを大きく減らすことができます。

将来の自分も「読者」になる

僕がよく意識しているのは、「5年後、10年後の自分もこの投稿を見るかもしれない」という視点です。

SNSは“今の自分”だけでなく、“未来の自分”に向けた記録でもある。そう考えると、自ずと発信する内容に責任を持てるようになります。

例えばサークル活動の成果や、学業で頑張ったことを残しておけば、数年後に振り返ったとき「この経験が今につながっている」と自信につながるでしょう。

逆に軽率な発言をすれば、「なぜあんなことを書いたんだ」と後悔することになります。

デジタルフットプリントを「資産」に変える

結局、SNSの投稿は消せないからこそ、「資産」にするか「負債」にするか」は自分次第です。

将来の自分にとってプラスになるような活動報告や経験談を残すことで、SNSは「黒歴史」ではなく「成長の証」になります。

大学生のうちから「何を残すか」を意識することが、社会人になってから大きな差につながるはずです。

まとめ:SNSは“溺れる海”ではなく“泳ぐための道具”

大学に入ると、SNSは一気に「生活の中心」に躍り出ます。

新歓情報の収集、授業やゼミのLINEグループ、サークル活動の広報、就活での情報戦、さらには副業や自己発信まで――。高

校時代にはただの遊び場だったSNSが、大学では生活インフラそのものへと変わります。

しかし便利さの裏には、比較疲れや情報過多、炎上や黒歴史のリスクも潜んでいます。

僕自身も、新歓期に大量のDMに追われたり、就活期に内定報告で落ち込んだりと、「情報の海に溺れそうになった瞬間」を何度も経験しました。

そこで大切になるのが、SNSとどう距離を取るかです。

- アカウントを分けて目的別に運用する

- 通知やミュートを活用して心を守る

- SNS断食で「見ない時間」をつくる

- 発信する自分と本当の自分を切り分ける

- 未来の自分にとって誇れる投稿を残す

こうした小さな工夫やマイルールが、SNSを「溺れる海」ではなく「自分で泳ぎ切れる道具」に変えてくれるのです。

大学生活は情報が多く、迷うことも多いですが、SNSはそのすべてを整理し、仲間やチャンスを広げてくれる強力な味方にもなります。

大事なのは、SNSに使われるのではなく、SNSを自分の手で使いこなすという意識。

これから大学に進学するみなさんには、ぜひ「SNSに飲まれる」のではなく、「SNSを乗りこなす」大学生活を送ってほしいと思います。