こんにちは!早稲田大学4年のなおきです。

大学生にとって秋学期は、春学期を経て生活や授業に慣れたうえで「後半戦」をどう過ごすかが問われるタイミングです。特に4年生にとっては、卒業までのカウントダウンが始まる学期。

就職活動が終わり、残りの単位もほとんど取り終えた僕にとって、この秋学期は“大学生活最後の秋”になります。

正直、ゼミさえ出席していれば卒業はできる状況です。

でも、ただ流されるように過ごすのはもったいない。だからこそ僕は、この秋学期に「やりたいこと」「挑戦したいこと」「未来につなげたいこと」を意識的に整理してみることにしました。

この記事では、僕なりの目標設定のプロセスから具体的な挑戦までを紹介します。

資格勉強、友人との遊び、副業探し、新しい趣味など、自由度が高いからこそできる過ごし方をリアルにまとめました。

これを読んでくれる高校生のみなさんには、大学生になるとどんな自由と選択肢があるのか、少しでもイメージしてもらえたらうれしいです。

目次

大学最後の秋学期ってどんな感じ?

卒業要件はほぼクリア、プレッシャーからの解放

4年生の秋学期になると、多くの学生が「卒業までの単位はほぼ揃った」という状況になります。

僕も例外ではなく、卒業に必要な単位は残り2。ゼミに出席すれば、卒業はほぼ確定です。

これは高校までとはまったく違う感覚です。高校生のときは「期末テストで赤点を取ったら補習」「進級できないかも」という緊張感がありました。

大学の1〜2年生の頃も、語学や必修科目を落としたら次の学年に影響が出る可能性があるので、常に「落とせない」というプレッシャーがありました。

でも、4年の秋学期はそのプレッシャーから完全に解放されます。試験をミスしても卒業に関係ない、授業を少し休んでも影響がない。そういう“特別な余裕”が生まれるのです。

“自由すぎる”時間の使い方が問われる

プレッシャーがなくなる一方で、新しい課題が出てきます。それが「自由すぎる時間をどう使うか」。

秋学期は授業数が少なく、1週間のうちに登校する日が極端に少なくなる人もいます。僕の友人には、週1だけ大学に来てあとはバイトや趣味に時間を割いている人もいました。

授業がなければ本当に何をしてもいいのですが、その分「何もしなくても卒業できてしまう」という落とし穴があります。

この時期、毎日を何となく過ごしてしまえば、あっという間に半年が経ってしまいます。

せっかくの最後の学生生活なのに、気づいたら“寝て、バイトして、YouTube見て終わった”なんてことにもなりかねません。

だからこそ、意識的に「この秋学期に自分は何をするのか」を考える必要があるのです。

卒業直前だからこそできる贅沢な選択

この秋学期には、卒業要件に関係ない授業を“あえて”選ぶという贅沢もできます。

普段なら「単位になるかどうか」で授業を選びますが、最後の秋学期は「純粋に興味があるから」「社会に出てから役立ちそうだから」という理由だけで講義を履修できるのです。

例えば僕は、経済や国際関係といった専門に近い授業を選びつつ、今まで触れてこなかった分野の講義も受けてみようかなと思っています。卒業後はもう授業を選んで学ぶ機会なんてめったにありません。

だからこそ、「学生という立場のうちに少しでも多く学んでおきたい」という気持ちが出てきます。

また、自由度が高いからこそ遊び方も広がります。平日昼間に旅行へ行く、テーマパークに行く、ライブを観に行く——社会人になればなかなか難しくなることも、秋学期の大学生には現実的に可能なのです。

この「平日を自由に使える贅沢さ」は、高校生や社会人にはなかなか味わえないもの。

周りの雰囲気と自分の気持ちのギャップ

最後の秋学期は、周りの友人の動きも多様になります。

院進学組は研究室にこもって忙しくしているし、留学に行く人もいる。就職がまだ決まっていない人は引き続き就活を続けています。

一方で、内定が出て卒業単位も揃った人たちは「遊びモード」に完全に切り替わっている。

そうしたバラバラの空気の中で、自分がどう過ごすかを選ぶのは意外と難しいものです。

「せっかくの自由なんだから遊びまくりたい」という気持ちと、「社会人になる前にもう少し勉強しておくべきでは?」という気持ち。その両方が常に頭の中でせめぎ合います。

僕の場合は、遊びも勉強もどちらもやりたいと思っています。最後の秋だからこそ、両立を意識してバランスよく時間を使うことが大事だと感じているのです。

最後の秋は“選択の季節”

大学最後の秋学期は、「何をしてもいい」という自由と「残り半年しかない」という制約が同時に存在する、不思議な時期です。

・卒業の心配はなくなった安心感

・何をするかを自分で決めなければならない責任

・遊びと学びの両立を考える贅沢な悩み

これらがすべて入り混じっているのが、この時期のリアルな空気感。僕にとっても、ここでの過ごし方が大学生活の総仕上げになると感じています。

僕なりの目標設定のプロセス

ステップ1:現状を冷静に把握する

目標を立てるときに最初にやるのは「今の自分の立ち位置を整理すること」です。

僕の場合は、卒業に必要な単位はあと2だけ。つまり「卒業要件に追われることはない」という状況がはっきりしています。逆に言えば、自由な時間がたくさんあるということ。

この“余白”を正しく理解しておかないと、「意外と忙しかった」とか「暇すぎて結局何もできなかった」ということになりかねません。

まずは自分の学業、サークル、バイト、就職活動の有無などを一度書き出して、どのくらい自由な時間があるのかを冷静に確認します。

ステップ2:やりたいことを思いつくままに書き出す

次にやるのは「やりたいことの棚卸し」です。

頭の中で考えているだけだと優先順位がごちゃごちゃになってしまうので、とにかく紙やスマホに書き出します。

僕の場合は、

- IT系の資格を取りたい(ITパスポート、基本情報)

- サークルの同期や友人たちと遊び尽くしたい

- 卒業旅行を早めに計画したい

- 将来につながる副業のタネを探したい

- 体を動かす趣味を始めたい

などなど、大小さまざまな目標が出てきました。この段階では「できるかどうか」は気にせず、とにかく出すことが大事です。

ステップ3:優先順位をつける

やりたいことを全部リストアップしたら、次は優先順位づけです。

僕は「将来に役立つかどうか」と「今しかできないかどうか」という2つの軸で考えています。

たとえば、資格勉強や副業探しは「将来に役立つ」部類。

一方で、友人との遊びや卒業旅行は「今しかできない」部類です。どちらも大事ですが、時間は有限なのでバランスを取る必要があります。

この考え方をすると「資格勉強だけに偏るのも違うし、遊びだけに走るのももったいないな」と自然に気づくことができます。

結果として、「平日は勉強や副業の準備、休日は遊びや旅行」というイメージが浮かんできました。

ステップ4:行動計画に落とし込む

最後に必要なのは「実行できる形に落とし込む」ことです。

せっかく目標を決めても、漠然としたままでは達成できません。

僕は月ごとにざっくりとテーマを決めてみました。例えば、

- 9月:資格勉強のペース作り、卒業旅行の話し合い開始

- 10月:サークル同期とイベント、ITパスポート受験

- 11月:早稲田祭に全力参加、基本情報の勉強本格化

- 12月:卒業旅行の予約、副業の情報収集

- 1月:卒論やゼミ活動のまとめ、就職前の準備

こうやってスケジュールに落とすと、「やりたいこと」が「やれること」に変わっていきます。

目標は“思いつき”から“行動”へ

僕なりの目標設定は、①現状把握→②やりたいこと書き出し→③優先順位づけ→④行動計画という流れで考えています。

シンプルですが、このステップを踏むだけで「ただの思いつき」が「実際に達成できる行動」へ変わります。

最後の秋学期を悔いなく過ごすために、こうした小さな工夫が大切だと思っています。

受けたい講義を選ぶ基準

卒業要件には関係ないけれど“意味のある授業”を

4年生の秋学期ともなると、正直「卒業に必要だから仕方なく取る授業」はほとんどありません。

だからこそ「残りの時間をどんな授業に使うか」は、これまで以上に自分の裁量次第になります。

僕自身は、すでに卒業単位はほぼ取り終わっているので、「ただ楽だから」という理由で授業を選ぶのはやめようと決めました。

どうせなら将来につながる授業や、今のうちに触れておきたい分野を優先的に選びたいと思っています。

社会に出てから役立つ内容を重視する

僕が秋学期に探しているのは、直接的に仕事や生活に活かせそうな授業です。

例えば、

- 経済学部なら「経済政策」「金融論」など、社会の仕組みを理解する講義

- 政治学系なら「国際関係」「メディア論」など、時事ニュースを読み解く力がつく講義

- さらに「情報リテラシー」や「データ分析」のように、社会人になっても役立つスキル系の授業

社会に出ると「知りたいから学ぶ」のではなく「必要だから学ばされる」ケースが多いと聞きます。

だからこそ、大学生の今は「興味と実用性を両立できる授業」をあえて取っておきたいんです。

興味の幅を広げる“最後のチャンス”

4年間を振り返ると、どうしても自分の専門や得意分野に偏りがちでした。

でも最後の秋学期くらいは、思い切って未知の分野にも挑戦してみたいと考えています。

例えば、文学部の文化人類学や哲学の授業を聴講する、理工のデータサイエンス系の授業をのぞいてみるなど。

実際に履修できるかは制限もありますが、「最後だからこそ、全然知らない世界を覗いてみたい」という気持ちが強いです。

高校までの授業は選択肢が限られていましたが、大学では自分の意志で「学びたい」を形にできます。

この自由度をフルに活かせるのは最後の秋だけ。ある意味では、一番贅沢に授業を選べるタイミングなのかもしれません。

気をつけたい“落とし穴”

一方で注意しなければならないのは、「簡単に単位が取れるから」という理由だけで授業を選んでしまうこと。

確かに楽に卒業はできますが、振り返ったときに「結局あの授業って何の役に立ったんだろう」と後悔する人も少なくありません。

僕の周りでも、4年秋に「楽単」ばかり取って結局何も残らなかったとぼやいている先輩を見たことがあります。

最後の半年だからこそ、「この授業は取ってよかった」と胸を張れるような選択をしたいと思っています。

未来につながるか、今しかできないか

僕が講義を選ぶ基準は大きく2つです。

未来につながるか(社会人としてのスキルや知識になるか)

今しかできないか(学生だからこそ触れられる分野か)

この2つを意識するだけで、秋学期の授業は“消化試合”ではなく“最後の学びの舞台”になります。

僕にとっては、これが大学生活を締めくくる大事なテーマになりそうです。

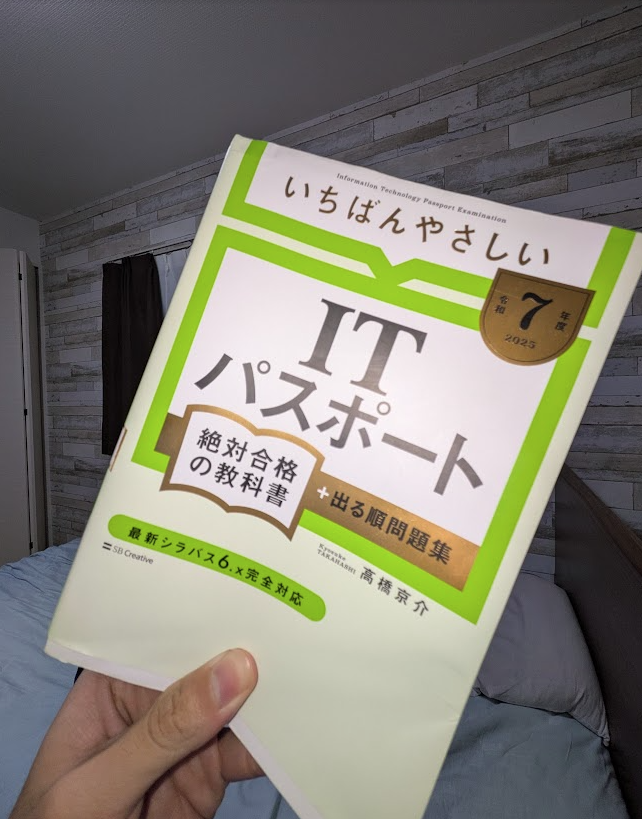

やってみたいこと① IT系資格に挑戦

SIer入社を見据えて「今」やるべきこと

大学最後の秋学期に、僕が一番に掲げた大きな目標が「IT系資格の取得」です。

具体的には ITパスポート試験 と 基本情報技術者試験 の2つを狙っています。

なぜこの2つなのか。理由はシンプルで、僕の就職先が SIer だからです。

SIerの仕事は、企業や官公庁のお客様から「こんなシステムが欲しい」と要望を受け、それを設計・開発し、運用まで支えるというもの。要は「ITを使って相手の課題を解決する」ことが本業です。

つまり、文系出身でプログラミング経験が浅い僕にとっては、入社前にITの基礎を固めておくことが絶対に必要。資格の勉強は、その最初のステップになると考えています。

ITパスポートで「IT+ビジネス」の基礎を学ぶ

まずは ITパスポート。

この資格は、IT系国家資格の中で一番基礎的なものですが、そのカバー範囲はかなり広いです。

- コンピュータの仕組みやネットワークの基本

- セキュリティやクラウドなど現代的な必須知識

- プロジェクトマネジメントや経営戦略の考え方

SIerの仕事は「ただシステムを作る」だけではなく、「顧客の業務を理解して、どうITを組み合わせるか」を考えるのが重要です。

だから、ビジネス面とIT面の両方をカバーできるITパスポートは、最初の学びとして最適だと感じています。

実際、内定者研修や新人研修の段階で「ITパスポートレベルは知っていて当然」と言われることも多いようです。早めに合格しておけば、自信を持って社会人生活に入れるはずです。

基本情報技術者試験で「技術の言葉」を理解する

その次のステップが 基本情報技術者試験。

ここからは、より技術寄りの内容が増えます。

- プログラミング

- アルゴリズムとデータ構造

- ソフトウェア開発のライフサイクル

- ネットワーク設計やデータベースの基礎

SIerで働くと、エンジニアやプログラマと日常的に会話する機会があります。

文系出身の僕がこの試験に挑戦する意味は、「専門用語を理解できる人」になること。たとえば、開発現場で「このアルゴリズムなら処理が速い」と言われたときに、まったく理解できないのでは仕事になりません。

もちろん、短期間で完璧に身につけるのは無理だと思います。

でも、基本情報の勉強を通じて「最低限の会話ができる」レベルには到達しておきたい。それだけで、入社後のキャッチアップ速度は大きく変わるはずです。

勉強スタイルと工夫

資格勉強を続けるコツは、とにかく「習慣化」だと思います。

僕は次のように考えています。

- 午前のカフェ学習:授業がない日は午前中を資格勉強に充てる

- 移動中はアプリ活用:スマホで過去問道場や暗記アプリを回す

- 休日は模試感覚:2〜3時間まとめて過去問を解く

特にIT系資格は過去問演習が命。

友人からも「過去問道場を3周すれば合格できる」とアドバイスを受けました。僕もまずはITパスポートで勉強習慣をつけ、その流れで基本情報にも挑戦したいと思っています。

やってみたいこと② 遊びつくす

“最後の自由時間”を全力で楽しみたい

4年生の秋学期は、卒業まであと半年という区切りの時期です。

卒業要件もほぼ満たし、就職活動も終わっている今だからこそ、自由に使える時間が一番多いシーズンでもあります。

社会人になれば、平日に遊ぶのは難しくなり、旅行だって有給を取らないと行けなくなる。

だからこそ、「学生最後の自由時間」を思いっきり楽しむことも、この秋の大事な目標のひとつです。

サークル同期との時間はもう二度と戻らない

特に意識しているのが、サークル同期との時間です。

僕の所属しているサークル「ヨコシマ。」は大人数のアコースティックバンドサークルで、毎月のようにライブやイベントがあります。

これまで一緒に準備をしてきた同期たちとも、この秋学期を過ぎればそれぞれ就職して全国に散らばっていくことになります。

「大学時代の友人と、平日の夜に気軽に集まれる」なんてことは、社会人になってからは本当に難しい。

だからこそ、飲み会でもライブでも小さな遊びでも、一つひとつの時間を大切にしたいと思っています。

遊びと勉強の両立をどう考えるか

もちろん、遊びだけに偏るのはもったいないと感じています。

前章で触れたように、資格勉強や将来に向けた準備も同じくらい大事。だから僕は「平日は勉強や副業準備、週末は遊び」といったように、ある程度のリズムを作るつもりです。

逆に言えば、資格勉強に打ち込むためにも、適度に遊びを入れてリフレッシュするのは必要不可欠だと思っています。

ずっと勉強だけだと集中力も続かないし、「遊びたいのに我慢している」という気持ちが募って逆に効率が落ちてしまうからです。

思い出作りも“未来への投資”

一見すると「遊びつくす」というのは将来につながらないように見えるかもしれません。

でも、僕はそうは思いません。友人との時間や旅行の思い出は、社会人になってからも心の支えになるし、人とのつながりは仕事にも良い影響を与えます。

大学最後の秋だからこそ、勉強や資格と同じくらい「遊び」を大事にしたい。そう考えています。

やってみたいこと③ 将来につながる副業探し

本業一本ではなく“収入の柱”を増やしたい

社会人になると、多くの人は「本業一本」で働きます。

でも、僕は早い段階から「副業」という選択肢を意識してきました。理由はシンプルで、

- 収入源を多角化して将来のリスクを減らしたい

- 副業で得たスキルや経験が、本業にもプラスに働くと考えている

からです。

就職先はSIerという業界。ITシステムの導入や運用支援をする仕事なので、技術だけでなく「文章力」「調査力」「提案力」なども必要になります。

つまり、僕がこれまで続けてきた Webライターとしての経験 も、副業として続けることができれば、本業に活かせるチャンスがあるのです。

学生のうちにできる“副業準備”

副業といっても、学生のうちは大きなお金を稼ぐよりも「地盤を作る」ことが重要だと思っています。

僕がこの秋にやりたい準備は次のようなものです。

- クラウドソーシングサイトに登録して案件をのぞく

実際にどんな仕事が募集されているかを知るだけでも勉強になります。 - ポートフォリオを整える

これまで書いた記事や制作物をまとめて、自分をアピールできる状態にする。就職活動でいう「エントリーシート」に近い役割です。 - スキルを磨く

ライティング以外にも、動画編集やWeb制作など、副業で人気の分野を少しずつ勉強してみたいと思っています。

「時間があるうちにどれだけ種をまけるか」が大事で、結果的にそれが社会人になったときの副業スタートをスムーズにしてくれると考えています。

僕の副業体験から学んだこと

実は、僕はすでに大学生活の中で Webライターの長期インターン を経験してきました。

SEO記事を執筆したり、編集者とやり取りしたりする中で、

- 文章を分かりやすくまとめる力

- 納期を守る責任感

- クライアントの意図を汲むコミュニケーション力

を鍛えることができました。

これらは「副業のスキル」という枠を超えて、社会人として必要な力そのものだと思います。

だからこそ、この経験を止めずに社会人になってからも続けていきたいと感じています。

将来につながる副業候補

僕が今注目している副業候補を挙げると、こんな感じです。

- Webライティング

これまでの経験を活かせる即戦力。SEO記事やコラム執筆は需要が高い。 - Webサイト運営(ブログ・オウンドメディア)

長期的に育てれば資産型の収入になる。自分のメディアを持つ面白さも魅力。 - 動画制作・編集

YouTubeやSNS需要の高まりで今後さらに伸びる分野。クリエイティブスキルを磨ける。 - プログラミングやWeb開発

本業とのシナジーが大きい。副業案件としてだけでなく、本業の理解も深まる。

こうした副業のジャンルをリサーチするだけでも、自分の将来像が少しずつ明確になります。

まとめ:副業探しは“キャリア設計”の一部

僕にとって、この秋学期に副業を探すのは「お小遣い稼ぎ」以上の意味があります。

- 社会人になったときにすぐ動けるように準備すること

- 自分の強みやスキルを客観的に整理すること

- 将来のキャリアの可能性を広げること

これらを意識して過ごすことで、秋学期はただの“消化試合”ではなく“未来への助走”に変わると信じています。

秋だからこそ挑戦したい「新しい趣味」

趣味は“息抜き”であり“人間関係のきっかけ”

新しい趣味を持つことは、単なる気分転換ではありません。

特に社会人になると、趣味が人間関係のきっかけになることが多いと聞きます。

例えば、ランニングやジム通いといった運動系の趣味は健康管理につながるだけでなく、職場の人との会話のネタにもなるでしょう。

料理やお菓子作りといったインドア系の趣味は、一人暮らしの生活を豊かにしてくれる。音楽やカメラなどの創作系の趣味なら、SNSを通じて新しい人脈が広がるかもしれません。

僕自身、大学ではお菓子作りサークルに所属していたので、趣味がコミュニティ作りに直結する体験をしてきました。

だからこそ、秋学期には新たな趣味をひとつ見つけて、将来につなげたいと思っています。

候補にしている趣味たち

今の僕が候補にしているのは次のようなものです。

- 写真・カメラ

旅行や遊びの思い出を形に残せる。卒業旅行にも役立ちそう。 - ランニングや筋トレ

体力作りは社会人生活の基本。学生のうちに習慣化できれば強みになる。 - ギターの弾き語りやDTM

サークル活動の延長として。趣味を続けることで仲間とも繋がれる。 - ブログ運営

文章を書くのが得意なので、自分のメディアを立ち上げてみるのも面白そう。副業との相性も良い。

こうした趣味は、すぐにプロ並みにならなくてもいい。「新しく始める」という行為そのものが、自分の可能性を広げてくれると思っています。

趣味は“将来への投資”にもなる

一見すると趣味は「遊び」と思われがちですが、実は大きな投資でもあります。

たとえばカメラに触れておけば、将来子どもの成長を記録する楽しみが増えるかもしれない。運動の習慣があれば、仕事のストレスや健康不安を減らせる。ブログ運営なら、思わぬ副収入につながる可能性もあります。

つまり、趣味は人生を豊かにするだけでなく、長い目で見ればキャリアや生活を支えてくれる存在になるのです。

まとめ:最後の秋に、自分の“新しい一面”を見つけたい

大学最後の秋学期は、時間の余裕があるからこそ「これまでやらなかったことに挑戦する」のにふさわしい時期です。

資格勉強や副業準備と並行して、純粋に楽しめる趣味に打ち込むことで、自分の新しい一面を発見できるかもしれません。

遊びでも勉強でもなく、その中間にある“趣味”を育てること。

それが、僕にとってこの秋の隠れた大きなテーマです。

秋学期の時間管理術

やりたいことが増えると“時間の使い方”がカギになる

大学最後の秋学期、僕は資格勉強、遊び、副業探し、新しい趣味など、やりたいことをいろいろ掲げました。

でも、当たり前ですが1日は24時間しかありません。だからこそ、この時期は「時間管理」がすべてのカギになります。

高校生の頃までは、授業や部活、塾といった“決められた予定”に自分を合わせればよかったのですが、大学4年生の秋は本当に自由。

授業が少なくなれば週の半分は完全フリーなんてこともあります。自由度が高いからこそ、自分でスケジュールをデザインしないと「気づけば何もせずに終わった…」となってしまうのです。

平日は「資格・副業」、休日は「遊び・趣味」

僕が考えている基本スタンスは、平日は勉強や副業準備、休日は遊びや趣味 というリズムです。

- 平日午前:カフェや図書館で資格勉強(ITパスポート・基本情報)

- 平日午後:授業やゼミ、副業リサーチの時間

- 夜:友人と軽く遊ぶ、ジムや趣味の練習に充てる

- 休日:旅行や遊び、サークル同期との集まりに全力投入

こうしてざっくりと分けることで、「平日は未来の準備、休日は今を楽しむ」というメリハリがつきます。

社会人生活を見据えた時間感覚

もうひとつ意識しているのは、社会人生活を見据えた「時間感覚」を作ることです。

夜型生活から朝型生活に切り替える、平日はしっかり働いて休日にリフレッシュする、といった習慣を学生のうちに練習しておけば、入社後のギャップを小さくできます。

大学最後の秋は、ただ自由を満喫するだけではなく、社会人への準備期間でもある。

そう考えて時間管理を工夫することが、自分にとって大きな意味を持つと思っています。

将来への準備としての秋学期

内定後の“気の緩み”を防ぎたい

4年生の秋学期は「もう卒業が見えている」からこそ、つい気が緩んでしまいがちです。

実際、僕の周りでも「内定出たからもう遊ぶだけ!」という雰囲気の人は少なくありません。

でも、僕自身は 社会人生活をスムーズに始めるための準備期間 として、この秋を活用したいと考えています。

SIer入社に向けた基礎づくり

まず最優先は、就職先である SIerの仕事に直結する基礎知識の習得。

すでにITパスポートや基本情報の勉強を目標にしていますが、それに加えて以下のことも準備したいと思っています(できればですが…)。

- 業界のトレンド把握:クラウドやAI、セキュリティのニュースを日常的にチェック

- 業務理解:SIerは「技術力」だけでなく「顧客理解」も大事なので、システム導入事例などを調べる

- 論理的思考の練習:ゼミのディスカッションやレポートを通じて「構造的に考える」習慣を磨く

こうした準備をしておけば、入社後の研修でも理解度が深まり、同期より一歩リードできるはずです。

社会人生活を意識した生活リズムづくり

もう一つ大事にしたいのが 生活習慣の調整。

学生生活は夜型になりやすいですが、社会人になれば朝から仕事に行く生活が基本です。

- 夜更かしを減らして朝型生活に切り替える

- 食生活を整えて健康を意識する

- 適度に運動を取り入れて体力を維持する

特にSIerはプロジェクトによって忙しい時期もあると聞きます。そうしたハードワークに備えて、秋学期から体調管理を意識しておきたいと思っています。

お金の管理とキャッシュレス活用

将来への準備という意味では、金銭感覚を整えることも重要です。

夏休みに遊んだ分のクレジットカードの支払いで苦労した経験もあり、「社会人になったら計画的にお金を使わないとまずい」と痛感しました。

この秋からは、

- クレジットカードの利用額をアプリで管理する

- 貯金と投資の割合を試しながら最適化する

- キャッシュレス決済を整理してポイントを賢く貯める

といったことを意識してみたいと思います。

副業準備ともつながりますが、将来を見据えたお金の使い方を学生のうちに習慣化できると大きな強みになるはずです。

人間関係の“棚卸し”も大事

また、社会人になると大学の友人たちと頻繁に会うのは難しくなります。

だからこそ、秋学期のうちに 人間関係を整理・強化 しておくことも大切だと感じています。

- 仲の良い同期や先輩とは遊びや旅行を通じて思い出を作る

- ゼミやサークルでお世話になった人には感謝を伝える

- 将来的に仕事でつながる可能性がある人とは連絡先を確保しておく

人とのつながりは社会人になってから思わぬ形で役立つものです。この秋は「ただの遊び」以上に「人間関係の整理期間」としても意識していきたいと思います。

まとめ|自由度が高いからこそ、目標を持って過ごす

大学4年生の秋学期は、他の学年と比べても特別な時期です。

卒業要件はほぼ満たし、就職活動も終わり、精神的には一番余裕がある。

でもその一方で、気を抜けば「何となく遊んで終わった半年」になってしまうリスクもあるのが現実です。

だからこそ、僕はこの秋学期に主に3つの目標 を掲げました。

資格勉強

遊びつくす

副業探し

さらに、新しい趣味に挑戦したり、時間管理を工夫したり、社会人生活を見据えた準備も加えています。

「自由だからこそ、何をするか」が問われる

高校生のみなさんに伝えたいのは、大学生活の一番の特徴は「自由度が高い」ということです。

授業も、遊びも、勉強も、どれだけやるかは自分次第。特に4年生の秋学期は、その自由度が最大化する瞬間です。

でも、自由は裏を返せば「自分で決めないと何も進まない」ということでもあります。だから僕は、自分なりに目標を立てて、行動計画に落とし込むことを大事にしています。

大学最後の秋を“転換点”に

僕にとって、この秋学期は大学生活の総仕上げであり、社会人生活への助走でもあります。

資格で未来の準備をしつつ、友人と全力で遊んで思い出を残し、副業や趣味で新しい挑戦をする。

こうしたバランスの取れた時間の使い方を意識することで、「あの秋は本当に充実していた」と胸を張れる半年にしたいと思っています。

大学生活は一度きり。最後の秋だからこそ、目標を持って過ごすことで、遊びも学びも将来への準備も全部大切にできる。そんな学期にしていきたいです。