こんにちは!早稲田大学4年のなおきです。

秋学期に入っても残暑が厳しく、秋~冬は大学生活のモチベーションを保つのが難しくなってくるものです。

夏休み明けの新鮮さや、学園祭の盛り上がりが一段落した後に訪れるのは、課題やテスト、就活準備、バイト…と気持ちが疲れやすい時期。

さらに寒さで外に出るのが億劫になったり、日が短くなって気分が落ち込んだりと、「なんだかやる気が出ない」という状態に陥りやすいのです。

僕自身も大学生活の中で、秋から冬にかけて気分が沈み、サークル活動やアルバイト、レポート課題に対して「どうやってやる気を出そうかな」と悩んだ経験があります。

でも、振り返ってみると、この時期をどう過ごすかが、学期全体の充実度を大きく左右していたんです。

そこで今回は、大学生ならではの秋〜冬の「やる気低下」を乗り越えるための具体的な工夫を紹介します。

サークルやバイト、就活や授業など、それぞれの場面で役立つモチベ維持の方法を、僕自身の体験も交えてまとめていきます。

この季節を前向きに過ごすためのヒントにしてみてください。

目次

秋〜冬に大学生がモチベを落としやすい理由

秋から冬にかけては、多くの大学生が「なんとなく気持ちが乗らない」「やらなきゃと思っても動けない」と感じやすい時期です。

これは単に怠けているのではなく、大学生活のサイクルや環境が大きく影響しています。

学園祭やサークルの「燃え尽き症候群」

秋学期前半は大学生活の一大イベントである学園祭シーズンです。

早稲田では11月の早稲田祭がピークで、サークル活動に全力を注ぐ人が多い時期。

僕の所属するバンドサークル「ヨコシマ。」でも、夏休みから準備を進め、リハやステージ演出に追われていました。

そのぶん本番が終わると、「あれだけ頑張ったんだから少し休みたい」という気持ちになり、授業や課題に身が入らなくなることもあります。

特に1〜2年生の頃は「サークル=大学生活の中心」になりやすく、燃え尽きて気持ちの切り替えが難しいと感じる人が多いです。

授業・課題の負担が集中する

秋学期後半になると、レポートやプレゼン、テストが一気に押し寄せてきます。

文系学部は特に「11~12月提出の中間レポート」が集中しがちで、僕も毎年カレンダーに締め切りがずらりと並んでいました。

例えば政経学部では、期末に3,000字以上のレポートを複数科目で課されることも珍しくありません。

そうなると「どの課題から手をつけるべきか」と悩むだけで時間が過ぎてしまい、余計にモチベーションが下がるんです。

友人の中には、早めに計画を立てず締め切り直前に徹夜で仕上げる羽目になり、体調を崩してしまった人もいました。

バイトや就活との両立の難しさ

秋冬はバイトや就活の予定も重なりやすい季節です。

年末年始に向けて「この時期はしっかり稼ごう」と考える人が多く、シフトを増やしがちです。

しかし授業やレポートも佳境に入っているため、気づけば休む間もなく動き続けて疲れてしまう…。

僕自身も1〜2年の頃は「お酒のカクヤス」で配達のバイトをしていました。

冬の夜に冷たい風を浴びながら電動自転車で配達を終えると、家に着いた頃にはクタクタ。

食事と風呂だけで一日が終わってしまい、「課題は明日でいいか」と先延ばしにすることがよくありました。

さらに3年生になると、長期インターンや就活準備が本格化します。

僕もインターン先でのライティング業務に追われ、夜はESや面接練習に取り組む日々。

気がつけば「大学生活を楽しむ余裕がない」と感じるほど疲弊していたこともありました。

寒さと日照時間の短さによる心理的影響

秋から冬にかけては自然環境も大きな要因になります。

日が短くなり、17時を過ぎるともう真っ暗。寒さで外に出にくくなり、人と会う機会が減ることで気分が落ち込みやすくなります。

特に一人暮らしの学生は要注意。僕も冬場はつい部屋にこもって動画を見たりスマホをいじったりしがちで、気づけば夜更かしの習慣が定着してしまったことがありました。

朝も布団から出にくく、1限や2限をサボりがちになる…そんな悪循環がモチベーションの低下につながってしまうのです。

秋冬は「生活の歯車」が狂いやすい時期

このように、大学生にとって秋〜冬は「イベント後の反動」「課題の山」「バイト・就活の両立」「寒さと日照時間の影響」といった複数の要因が重なる季節です。

これらが絡み合うことで、気づかないうちにモチベーションが落ち、生活リズムまで崩れてしまうことがあります。

だからこそ、「どうやって生活を整え、やる気を保つか」という工夫が重要になってきます。

学業編:計画的に動いて「追い込まれない」

大学生が秋〜冬にモチベを落とす大きな原因のひとつが「課題・レポートの山」です。

学期の前半はサークルやバイトを優先してもなんとかなるのですが、11月後半〜12月にかけて提出物が一気に押し寄せてきて、「気づいたら締め切りだらけ!」という事態に陥りやすい。

そうなると焦りと疲労で余計にやる気が出なくなり、悪循環にはまってしまいます。

僕自身も、大学1年生の頃は「締め切り前に一気に仕上げればいいや」と思って後回しにしてしまい、結局2〜3日連続で徹夜になったことがありました。冬の夜にコンビニでカフェイン入りのドリンクを片手にレポートを書くのは、正直つらい思い出です。

こうした状況を避けるためには、計画的に課題をこなして「追い込まれない」仕組みをつくることが大切です。

① 締め切りを「一覧化」して先を見通す

まずやるべきは、授業ごとの課題提出日やテスト日程をまとめて把握することです。僕はカレンダーに「〇〇ゼミ レポート提出」「〇〇論 論文提出」などを入力して、提出期限の1週間前に通知が来るよう設定していました。

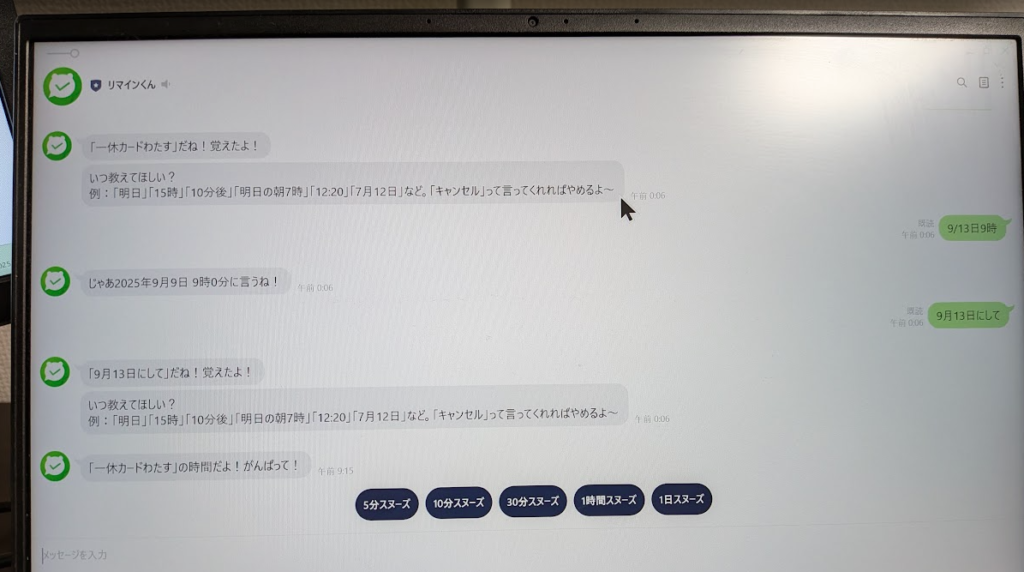

また、予定を登録するとLINEでリマインドをしてくれる「リマインくん」も使いやすくておすすめです。

紙の手帳派の友人は、締め切りを色分けして見やすく工夫していたそうです。

一覧化するだけで「今週はこのレポートを先にやっておこう」と優先順位がはっきりするので、精神的な焦りが減ります。

② タスクを「小さく分解」して進める

「3,000字のレポートを1本仕上げる」と考えると気が重いですが、これを「資料集め → 構成を考える → 1,000字ずつ書く」と分ければ、取り組みやすくなります。

僕は1日のノルマを「今日は序論だけ書く」と設定することで、やる気のハードルを下げていました。

友人の中には「Pomodoro(25分集中・5分休憩)」のタイマーを使って、短い時間で少しずつ進める工夫をしている人もいました。

③ 勉強する「環境」を変えて集中力を高める

家だとついスマホや動画に手が伸びてしまう…。

そんなときは図書館やカフェなど、自分が集中できる場所を決めておくのも有効です。僕はよく早稲田キャンパスの中央図書館や戸山キャンパスのラウンジを利用していました。

また、最近はPixelに変えたことで「OK Google、明日の〇時からレポート作業を予定に入れて」と音声で登録し、スケジュールを可視化できるようになり、管理がぐっと楽になりました。テクノロジーを味方につけるのもおすすめです。

④ 仲間と一緒に取り組む

「一人だと集中できない」という人は、友人と一緒に図書館で作業するのも効果的です。

僕も同じ授業を取っていた友人と一緒に勉強会を開き、互いに進捗を確認し合うことで「サボれない環境」をつくっていました。

特に冬場は気分が沈みがちですが、仲間と「ここまで終わったらカフェ行こう」と小さなご褒美を設定することで、自然とやる気が続くようになります。

課題に「追われる」から「管理する」へ

秋冬の学業でモチベを保つカギは、「課題に追われる」のではなく「自分で課題を管理する」ことです。

締め切りを早めに把握し、小さく区切って少しずつ進める。集中できる環境を整え、仲間と支え合いながら進めれば、秋~冬の課題ラッシュも意外と乗り切れるものです。

サークル編:モチベを支えてくれる存在に

大学生活の醍醐味のひとつがサークル活動。

勉強やバイトと違い、自分の「好き」を突き詰められる場所だからこそ、やる気の源泉にもなります。特に秋学期前半は学園祭シーズンで盛り上がりますが、そのピークが過ぎると一気に気持ちが緩み、「燃え尽き症候群」に陥る学生は多いです。

僕自身も1年生のときにそれを強烈に経験しました。

早稲田祭後の“空白感”

11月の早稲田祭は、早稲田生にとって最大級のイベントです。

僕の所属するアコースティックバンドサークル「ヨコシマ。」も、夏休みから準備を重ねて挑みます。

本番の数週間前は、リハーサルやステージ演出の確認、当日の動線づくりに追われ、正直「これ以上できない」というくらい全力を出しました。

しかし、イベントが終わった翌週、急に空虚感に襲われたのです。「あれほど頑張ったのに、次は何をすればいいんだろう?」という気持ちで、授業やレポートへの切り替えがうまくできず、家でだらける時間が増えてしまいました。

これは多くの仲間も同じで、打ち上げ後に「燃え尽きたわ…」という言葉を何度も耳にしました。

仲間の存在が「生活のリズム」を作る

そんな時期に大きな支えになったのはやはり仲間の存在でした。

先輩から「来月の冬合宿に向けて曲決めしよう」「新歓用の動画を撮るから手伝って」と声をかけてもらったことで、また少しずつ活動に戻るきっかけを得られました。

「やらなきゃ」と一人で思っていてもなかなか動けませんが、仲間からの呼びかけや集まりがあると自然と行動に移せます。

結果的にサークルが生活のリズムを取り戻す“起点”になっていたのだと思います。

イベントを「小さな目標」にしてモチベ維持

大きなイベントの後は「もう当分やることがない」と感じてしまいがちですが、実際には次の小さなイベントや集まりが控えています。

例えば、僕のサークルでは冬合宿や学内ライブ、春の新歓ライブに向けた準備など、次に向かう機会はいくらでもありました。

「次の合宿までに新しい曲を覚える」「新歓ライブでは1年生をサポートする」など、小さな目標を持つだけで気持ちが前向きになれます。

打ち上げや交流もモチベーションの一部

学期後半は寒さや忙しさで外出が億劫になりますが、サークルの打ち上げやちょっとした飲み会は意外と大きな活力になります。

僕も冬の時期、レポートに追われていたときに「とりあえず飲み会までは頑張ろう」と自分を奮い立たせたことがありました。

遊びや交流を単なる息抜きとしてではなく、「モチベを回復するためのご褒美」と捉えるのも効果的です。

サークルは「やる気のバロメーター」

大学生活でサークルに参加することは、単に遊びや趣味のためではなく、自分のモチベーションのバロメーターにもなります。

僕にとっては、仲間と一緒に音楽を作ることが「大学生活を楽しんでいる証拠」でもありました。

秋冬にやる気をなくしてしまったときも、「サークルの予定に顔を出しておけば何とかなる」と思えたのは大きかったです。

仲間の存在は、自分ひとりでは保ちにくいモチベーションを支えてくれる心強い要素なのです。

バイト編:収入と体力のバランスを取る

大学生にとってバイトは「生活費を稼ぐ手段」であると同時に、「社会経験の場」でもあります。

秋〜冬は出費が増えるシーズン。

旅行や忘年会・新年会、クリスマスやお正月のイベントなど、普段よりもお金を使う機会が多くなるため、「今のうちにシフトを多めに入れて稼ごう」と考える人は少なくありません。

一方で、この時期は授業の課題やレポート提出が山場を迎える時期でもあり、就活やインターンを並行している人も多い。

つまり「収入を増やしたい」という気持ちと、「時間や体力が足りない」という現実の狭間で、バランスをどう取るかがモチベーションを維持するカギになってきます。

冬は“稼ぎたい気持ち”が強まる時期

僕自身も1〜2年生のころ、バイトはお酒の配達で知られる「カクヤス」でしていました。

特に冬場はサークルや友人との旅行、帰省などで出費がかさむため、「今月はシフトを多めに入れよう」と思うことが多かったです。

しかし、冬の配達は過酷でした。夜の冷たい風を浴びながら電動自転車を走らせ、重いケースを抱えてマンションの階段を上り下りする。

体は冷え切り、家に帰るともう課題に向かう気力はゼロ。結局、バイトに追われて学業のモチベーションを削ってしまった経験が何度もありました。

入れすぎは禁物。シフト調整が重要

「稼ぎたいから」といってシフトを詰め込みすぎると、心身ともに消耗してしまいます。

僕の周りにも、12月に週5日以上バイトを入れ、レポート提出直前に徹夜続きで体調を崩した友人がいました。結局、稼いだお金の一部を薬や医療費に使う羽目になり、「本末転倒だよね」と反省していました。

大切なのは、自分の授業スケジュールや課題のピークを把握して、「この週はバイトを抑えめに」「この週は多めに」という調整をすること。

稼ぎ・学業・健康の“バランス三角形”

秋冬にモチベーションを保つために大切なのは、「稼ぎ・学業・健康」のバランスを三角形のように均等に保つことです。

稼ぎを優先すれば学業や体調を崩し、学業ばかりに偏れば生活費が足りなくなる。どれか一つに偏らないよう意識することで、心も体も安定しやすくなります。

僕は冬にバイトを詰め込みすぎて反省した経験から、後期の後半は「学業7:バイト3」の比率を意識するようにしました。

その結果、課題にも余裕を持って取り組めるようになり、サークルや友人との時間も楽しめるようになったのです。

就活・インターン編:情報収集と切り替えの習慣

大学3年の秋〜冬といえば、多くの学生にとって就活のスタートラインです。説明会やインターンの募集が本格化し、周りも徐々に就活モードに切り替わっていきます。

さらに長期インターンに参加している人は、学業やサークルとの両立を迫られ、モチベーションを維持するのが難しくなりがちです。

僕自身もこの時期は「やらなければいけないことが多すぎる」と感じて、焦りや疲労で空回りすることがありました。

就活情報の洪水に押しつぶされそうになる

秋冬は就活サイトや企業説明会の案内が一気に増えます。

SNSやLINEオープンチャットなどでも「この企業のESはもう書いた?」「〇〇のインターン当たった!」と情報が飛び交い、気持ちがかき乱される時期でもあります。

僕も最初は全部の情報を追いかけようとして疲れ果てました。

特に夜にSNSを見て「やばい、自分だけ出遅れてる」と焦ると、かえって効率が落ちてしまいます。

ここで学んだのは、情報の取捨選択がモチベーション維持のカギだということです。

インターンと学業の両立のむずかしさ

長期インターンをしている学生にとっては、この時期は特に負担が大きくなります。

僕もWebライターの長期インターンをしていましたが、月の最低稼働時間が決まっており、レポートやゼミ発表と重なると本当に大変でした。

ある週は平日にインターンで記事を3本納品し、週末にはサークルのライブ準備、さらに翌週はゼミの発表…とスケジュールが詰まり、「これは全部やり切れるのか?」と不安になったことを覚えています。

こうした忙しさが続くと、何をしても集中できなくなり、モチベーションはあっという間に低下してしまいます。

切り替えの習慣を持つことが大事

そんな中で僕が意識したのは、オンとオフの切り替えを意図的に作ることでした。

たとえば、インターンの仕事を終えたら必ず近所のカフェに寄ってコーヒーを飲む。就活イベントのあとにはあえてサークル仲間と雑談する時間を入れる。

小さなことですが、これだけで気持ちがリセットされ、次の課題に向かいやすくなります。

また、面接やOB訪問の前には、深呼吸をして「これは経験値を稼ぐ場」と割り切るようにしていました。

うまくいかなかったとしても「次に活かせる」と考えることで、落ち込みすぎずモチベーションを維持できました。

仲間と共有することで安心感が生まれる

就活は孤独な戦いに思われがちですが、同じ学部やサークルの仲間と情報を共有するだけでも精神的に楽になります。

僕もゼミの友人たちとESや面接の体験談を交換し合い、「自分だけが遅れているわけじゃない」と安心できたことがありました。

特に冬の寒さや日照時間の短さで気分が落ち込みがちな時期だからこそ、仲間の存在は大きなモチベーションになります。

就活もインターンも“走り続ける工夫”を

秋冬の就活・インターン期は、情報の多さやスケジュールの過密さで、心身ともに疲れやすい時期です。

そんなときこそ、情報を取捨選択し、切り替えの習慣を持ち、仲間と支え合うことが大切です。

すべてを完璧にこなそうとせず、無理なく走り続けられるペースを意識することで、寒い季節でも前向きに就活やインターンを乗り切れるはずです。

健康編:体調を崩さない工夫がモチベ維持に直結

秋〜冬は、気温の低下や乾燥で体調を崩しやすい季節です。

風邪やインフルエンザにかかると数日間は寝込むことになり、その間に課題やバイトがどんどん溜まってしまいます。

さらに「体調不良 → 課題遅れ → 焦りとストレス → さらにやる気が下がる」という悪循環に陥りがちです。つまり、健康を保つことはそのままモチベーション維持につながるのです。

睡眠のリズムを崩さない

冬はつい布団から出られず、起きる時間が遅くなりがちです。

しかし生活リズムが乱れると、日中の集中力が落ち、夜更かし→寝不足のループに陥ります。

僕自身も1年生のとき、夜中にレポートを書いて朝は昼過ぎまで寝る生活になり、体調も気分もどんどん悪くなった経験があります。

そこで2年目以降は「午前中に一度は外に出る」を習慣にしました。

授業がない日でも近所を散歩して日光を浴びるだけで、体内時計が整い、夜は自然と眠れるようになります。

適度な運動でエネルギーを循環させる

寒い冬こそ体を動かす習慣が必要です。

運動不足になると血行が悪くなり、疲れやすくなります。

僕は秋〜冬にかけてはランニングよりも散歩を重視しました。夜のキャンパスや街を30分歩くだけで、頭がスッキリして課題に取り組む意欲が湧いてきます。

友人の中にはジムに通って筋トレを習慣化していた人もいて、「体を動かすとストレスが飛ぶ」と言っていました。

運動の種類は何でもいいので、自分に合った方法を見つけるのがおすすめです。

温かい飲み物やグッズで冷え対策

冷えは体調不良の大敵。手足が冷たいと集中力も落ちます。

僕は冬場、授業や図書館に行くときにホットドリンクを買うのを習慣にしていました。お気に入りはコンビニのホットココア。

小さなご褒美にもなるので「勉強する前に温かい一杯」がやる気スイッチになっていました。

また、カイロやブランケットなど冬グッズを活用すると、家でも快適に勉強できます。特に一人暮らしの部屋は暖房代が気になるので、工夫して暖かさをキープすることが重要です。

健康=モチベーションの土台

秋冬の大学生活では、健康を損なうと一気にモチベーションが崩れます。逆に、睡眠・食事・運動を整えるだけで気分は安定し、勉強やサークル、就活にも前向きに取り組めるようになります。

健康は努力の結果を引き出す“土台”。

寒い季節だからこそ、体調管理を意識的に行うことが大切です。

メンタル編:気持ちを切り替える仕組みを作る

秋〜冬は体調だけでなく、心のコンディションも大きく影響してきます。

日照時間が短くなることで気分が落ち込みやすくなり、また、課題や就活に追われると「やらなきゃいけないのに手が動かない」というメンタル面での壁にぶつかることも多いです。

そんなときに大切なのは、気持ちをうまく切り替える仕組みを自分の中に持っておくことです。

「小さな達成感」で自分を励ます

大きな課題や長期的な目標だけを見ていると、気が遠くなってやる気がなくなってしまいます。

そこで僕が実践していたのは、ハードルを下げて「今日はここまでやれたらOK」と自分を認めることでした。

たとえば3,000字のレポートを書くときに「今日は500字だけ書けばいい」と決める。掃除をする気が起きないときは「机の上だけ片づけよう」と区切る。

そうやって小さな達成感を積み重ねることで、「できた」という実感が自信になり、次の行動につながります。

推し活・趣味をエネルギー源にする

メンタルの調子を整えるには、学業や就活以外に「心から楽しめること」を生活に組み込むことが大切です。

僕の場合は音楽サークルでの演奏や、お菓子作りサークル「Ws.dolce」でのお菓子作りがそうでした。

テスト勉強で疲れたときにガトーショコラを焼いたら、「また明日も頑張ろう」という気分になったのを覚えています。

友人の中には「冬はライブやスポーツ観戦をモチベにする」という人もいました。

好きなことを予定に入れておくと、それ自体が前向きに頑張れるエネルギーになります。

環境を変えて気持ちをリフレッシュ

同じ部屋でずっと課題をしていると、気分が滅入ってしまうこともあります。

そんなときは思い切って環境を変えるのがおすすめです。

僕は中央図書館やカフェに行くことで「ここに来たからやろう」という気持ちに切り替えられました。

また、部屋の環境を工夫することも効果的です。

冬の夜は暖色系のライトに変えてリラックスモードを作ったり、好きな音楽をBGMにして作業をしたり。

小さな工夫ですが、気持ちの切り替えに役立ちました。

“落ち込む自分”を受け入れる

どうしても気分が上がらないときは「無理に頑張らなくてもいい」と自分に許可を出すことも大切です。

僕は2年生の冬、課題も就活準備も手につかない時期がありましたが、思い切って1日だけ完全にオフにして映画や漫画を楽しむと、翌日には自然とやる気が戻ってきました。

落ち込むのは自分の弱さではなく、誰にでもある自然な波。受け入れたうえで、翌日に切り替えられるかどうかが大事だと感じます。

ご褒美&イベント編:小さな楽しみを散りばめる

秋〜冬は課題や就活で気持ちが重くなりやすい季節です。

そんな時期を乗り切るために効果的なのが、「ご褒美」と「イベント」をあらかじめ生活に組み込んでおくこと。

大きな目標だけでなく、日常の中に楽しみを散りばめておくと、日々のやる気が格段に変わってきます。

「終わったらこれをやる」で自分を動かす

人間は「報酬」があると行動しやすくなる生き物です。僕

もレポートに取り組むとき、「これが終わったらラーメンを食べに行く」「1本仕上げたら映画を観る」とご褒美を設定していました。

特に冬は食べ物や飲み物のご褒美が効きます。

寒い夜に友人とラーメン屋へ行くことを目標に、「あと1,000字頑張ろう」と気持ちを奮い立たせた経験は数え切れません。

日常の中に“小さな楽しみ”を散りばめる

大きな旅行やイベントでなくても、日常の小さな楽しみを意識することは大切です。

僕にとっては、図書館での勉強帰りに寄るカフェのスイーツや、バイト後に買うコンビニのホットココアが「ささやかなご褒美」でした。

また、趣味や推し活を予定に入れるのも効果的です。

友人は「好きなアーティストの新曲が出るまでにこの課題を終わらせる」と決めてモチベを保っていました。小さな楽しみが積み重なることで、日常の充実感も増していきます。

ご褒美は「適度」だから効く

注意点は、ご褒美を過度に設定しすぎないこと。

毎回「終わったら豪華な外食」だと金銭的にも体力的にも続きません。僕が意識していたのは、「大きなご褒美(月に一度の旅行やイベント)」と「小さなご褒美(週に一度の外食やカフェ)」をバランスよく組み合わせること。

これにより、日常の中で無理なくやる気を維持できました。

楽しみがあるから頑張れる

秋冬はどうしてもモチベーションが下がりがちですが、生活の中にご褒美やイベントを組み込むことで「頑張る理由」が生まれます。

小さな楽しみが積み重なって、気づけば冬を前向きに過ごせるようになるはずです。

まとめ

秋から冬にかけての大学生活は、誰にとってもモチベーションが落ちやすい時期です。

サークルや学園祭の大イベントが終わって燃え尽きたり、課題やレポートが一気に押し寄せたり、バイトや就活で体力と時間を削られたり…。

さらに寒さや日照時間の短さといった季節的な要因も重なり、心身ともに疲れやすくなります。

でも振り返ってみると、この時期をどう過ごすかが、大学生活全体の充実度を大きく左右していました。

- 学業では、課題を一覧化して「追い込まれない仕組み」を作る

- サークルでは、仲間とのつながりが生活のリズムとやる気を取り戻してくれる

- 就活・インターンでは、情報に振り回されず切り替えを大事にする

- 健康はすべての土台。睡眠・食事・運動を整えることで気分も安定する

- メンタルは小さな達成感や趣味でリセットしながら保つ

- ご褒美やイベントをうまく散りばめれば、「また頑張ろう」という気持ちが自然と生まれる

こうして一つひとつ工夫を積み重ねることで、寒い季節でも前向きに過ごせるようになります。

「やる気が出ないのは自分だけじゃない」。

そう思って、まずは小さな工夫から取り入れてみてください。この時期をうまく乗り越えられれば、春からの新しい学期をもっと軽やかに迎えられるはずです。