9月ももう終盤ですね。

大学生にとっては、長い夏休みがそろそろ終わろうとしている時期かと思います。少しずつ朝晩の涼しさを感じながら、新学期の気配も近づいてきました。この時期は、夏の間に少し気持ちがだらけてしまった人も、また気を引き締めるきっかけになるタイミングです。

多くの学生が履修登録を行ったり、新しい授業が始まったりと、生活のリズムも少しずつ変わり始めるころです。新しい科目やサークル活動に取り組む人、アルバイトやインターンに挑戦する人もいるでしょう。

こうした変化は、少し不安に感じることもあるかもしれませんが、同時に心機一転して自分を整え直すチャンスでもあります。

新しいことに挑戦したり、これまでの反省を活かして学生生活をより充実させるための一歩を踏み出すには、とても良いタイミングです。

そこで今回は、同じように「うまく大学生活を楽しめていない」「何から始めたらいいのかわからない」と感じている大学生のみなさんに向けて、秋学期以降大学生活が楽しくなった私が、実際どんなことをやっていたかを紹介してみようと思います。

目次

【海外で流行中?】9月から12月まで頑張りなおすトレンド

本題に入る前に、少しだけ余談です。

最近、海外で「Great Lock In」というトレンドが注目されています。名前だけ聞くと少し硬そうですが、内容はシンプルで面白いんです。

ざっくり言うと、9月から12月までの数か月に目標を絞り、その期間だけ自分を律して頑張ろう、という考え方です。

もちろん、海外の多くの国では9月から新学期や新学年が始まることが多く、日本とは少し前提が違います。

とはいえ、この時期に改めて気持ちを引き締めるという感覚は、日本の学生にも十分共感できるものだと思います。

「今年の前半は忙しくてあまり動けなかったけど、まだ間に合う!」「もう一度集中してみよう」という気持ちを、9月からの数か月で形にしていく。そんな考え方です。

さらに、YouTubeやInstagramでは、September ResetやMonthly Resetといった文化も広まっています。新しい月の始まりに、自分の目標を立て直したり、作業環境や生活習慣を整えたりする動画や投稿が多く見られます。

秋に入るタイミングでは、Fall Resetと呼ばれる、食生活や生活習慣をリセットするトレンドもあり、まさに「秋から年末にかけてラストスパートを頑張ろう!」というムーブメントです。

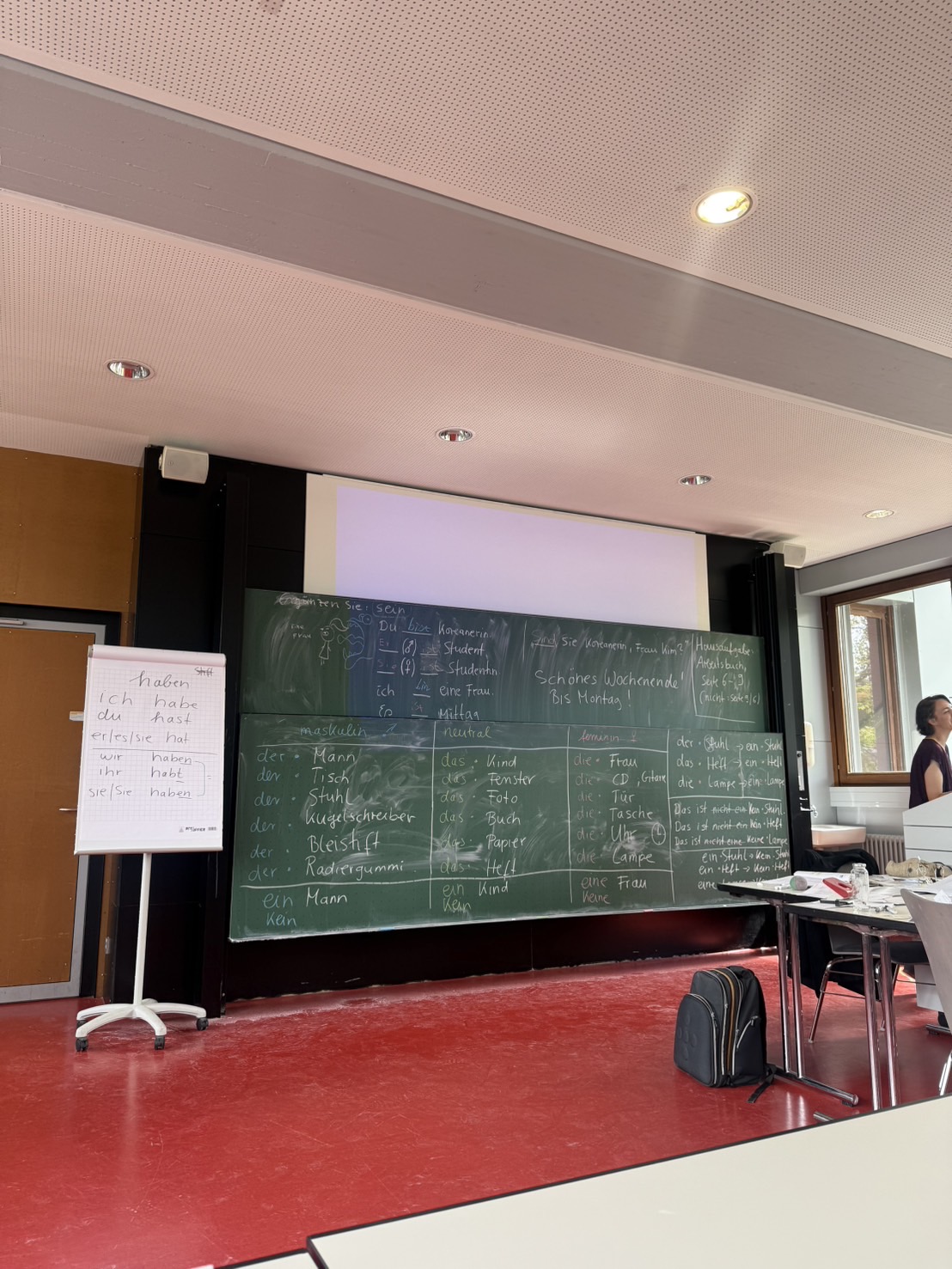

私は今ドイツの大学に留学中ですが、書店に行くと「9月からやり直そう!2025年ラストスパート!」といったプランナーや手帳が並んでいるのをよく見かけます。

学生だけでなく、社会人でも、夏の休暇や長期休みの後に新たな目標を設定している人が多い印象です。

「もう遅いかも」と思うかもしれませんが、9月スタートならまだ十分間に合いますし、逆に年末に向けて集中しやすい時期でもあります。

夏にうまくいかなかったことも、9月からの数か月で再チャレンジできるチャンスだと思って、気楽に始めてみてください。

1.「やりたいこと」を見つける

「やりたいことを見つける」と聞くと、少し抽象的すぎて戸惑うかもしれません。でも、このプロセスが大学生活を充実させるためには、まず何よりも大切だと思います。

大学生というこの自由な時間は、これからの自分の人生の方向だったり、やりたいことを見つけるための時間だ私は思ってます。だから、自分の得手不得手や好き嫌いを知るために色々やってみるのって大切だと思うんです。

皆さんは、どんなときに一番楽しいと感じますか?どんな瞬間にわくわくして、胸がドキドキしますか?逆に、どんなときに心が重くなったり、緊張や不安で動けなくなったりしますか?

その感覚にまず向き合うことが、自己理解の第一歩になります。

ポイントは、自分が「楽しい」と思えることにできるだけ時間を割き、逆に「つらい」と感じることやストレスになることには極力時間を使わないようにすることです。

もちろん、避けられない課題や勉強などはありますが、日常の中で自分の感情に意識を向けてみるだけでも、少しずつ「自分のやりたいこと」が見えてきます。

やりたいことや好きなことの方がなにかと成果がでやすいですし、そういうものに時間やお金、体力などを費やした方が自然と気持ちもポジティブになれますよね。

私の場合、まず気が付いたのは、長距離通学がすごくストレスだということでした。特に満員電車での通学は、毎朝体力だけでなく気持ちも消耗します。

また、決められた時間に縛られるスケジュールもあまり得意ではありませんでした。授業やバイト、課外活動の時間がカッチリ決まっていると、それだけで窮屈さを感じてしまう自分がいたのです。

こうした「つらいこと」を振り返ることで、逆に自分がどんな環境や状況で楽しく過ごせるかを考える手がかりになりました。

次に、自分がわくわくする瞬間を振り返ってみました。

例えば、私は友達や後輩と話しているときや、誰かに役立つ情報や経験をシェアして喜ばれるときに、とても充実感を感じることに気が付きました。

特に、自分の経験が誰かの助けになったときや、周りの人に「ありがとう」「参考になった」と言われると、自然と笑顔になり、もっと挑戦してみようという気持ちが湧いてきました。この気づきは、私の秋学期以降の大学生活の方向性を決める大きなヒントになりました。

さらに、自己分析ツールや診断テストも取り入れてみました。

自己分析!とかいうと「胡散臭いなあ」なんて思われてしまうかもしれませんが、ラフな感じで捉えて大丈夫です!笑

例えば、性格診断や興味関心のアンケートなどを使うことで、自分では意識していなかった強みや傾向を客観的に知ることができます。

私の場合、こうした診断結果も含めて総合的に考えると、「人に情報や経験をシェアすること」が自分の喜びにつながるという結論に行き着きました。

診断テストは万能ではありませんが、自分の性格や傾向を整理する材料として非常に役立ちます。

自分の好きなこととか得意なことって、私にとっては苦手なことを探すより難買ったのですが、改めて人と関わったり何かを発信したりっていうのは好きで得意なんだなあと再確認することができました。

mbti、エニアグラム、mgramなどのサイトがとっかかりやすくて楽しくやれると思います。

mbti:https://www.16personalities.com/ja/%E6%80%A7%E6%A0%BC%E8%A8%BA%E6%96%AD%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88

mgram: https://mgram.me/ja

このように、自分のやりたいことや得意なことを見つけるためには、過去の経験を振り返り、自分の感情に向き合い、さらに診断やツールを活用するというステップが効果的です。

まずは、小さなステップでいいので、自分が何をしているときに楽しいと感じるのか、何がストレスになるのかを紙に書き出してみるのがおすすめです。振り返ることで見えてくる自分の本音や喜びが、秋学期以降の行動や挑戦のヒントになります。

2. 小さな挑戦から始める:YouTubeを始めた話

秋学期が始まるタイミングで、私は自分にとって小さな挑戦をしてみようと決めました。それが、YouTubeで情報や経験を発信することでした。

きっかけは、友達の影響です。当時仲の良かった友達の英語のクラスで、「秋学期が始まった!これから1か月、毎日何かを続けてみよう!」という課題が出ていて、みんなそれぞれ色々なことに挑戦し始めていたんですよね。

私はクラスが違ったのでその課題は出ていませんでしたが、毎日絵日記を描いて見せてくれる友達や、インスタに勉強記録を投稿し始めた友達、さらに毎日校門の前であいさつ活動をしている友達(行動力すごい!)を見ていて、「私も何かやってみたい!」と思ったんです。

ちょうどずっとやってみたかったYouTube投稿を始めるには、とてもいい機会でした。さすがに毎日投稿はできなかったのですが、週に2回投稿を、1か月と少し続けました。

最初は正直、かなり不安でした。「誰かに冷笑されるんじゃないか」とか、「そもそも見てくれる人はいるのかな」と心配になったし、少し恥ずかしい気持ちもありました。特に、友達や知り合いに見られたらどう思われるだろうか、と考えると足がすくむような感覚もありました。

でも、悩んでいるだけでは何も変わりません。私はまず「完璧じゃなくてもいいから、とにかく一歩やってみよう」と自分に言い聞かせ、小さな動画作りからスタートしました。

初めての投稿は短く、簡単な内容でしたが、やってみると意外にも楽しく、少しずつ自分の思いを形にする感覚を味わうことができました。この小さな挑戦の積み重ねが、自分の自信にもつながっていったのです。

さらに驚いたのは、周囲からの反応でした。最初は少数の友達しか見ていなかった動画ですが、「見たよ!参考になった」「こんなこともできるんだね」と思ったより温かいリアクションをもらえたことで、挑戦のモチベーションが一気に上がりました。

そのうえ、動画制作を通して友達と一緒に企画を考えたり、アドバイスをもらったりする機会も増えました。結果として、新しい人との出会いも生まれ、人間関係の幅が広がったことも大きな収穫でした。

この経験から学んだのは、大学生活を充実させるためには「まずやってみる」ことの大切さです。初めは不安や恥ずかしさがあっても、小さな挑戦をすることで自分の世界が少しずつ広がります。

それが、秋学期以降の生活を楽しく、有意義にしてくれる大きなきっかけになります。YouTubeという具体例は一つですが、重要なのは「自分が少し怖いけど、やってみたい」と思うことに挑戦することです。

その小さな一歩が、思いがけない成長や楽しさにつながるのです。

https://youtube.com/shorts/pQMhC67BPOs

3. 将来の準備を始める:留学・目標設定

夏休みに、一人で台湾に行ってきたんです。これが、幼い頃に家族でグアムに行ったきり海外経験がほとんどなかった私にとっては、大きな挑戦でした。しかも一人旅。でも、そのときに気づいてしまったんです。

「海外の文化、めっちゃ面白い!もっと知りたい!」

その瞬間、もともと少しあった「留学したい気持ち」が一気に爆発して、留学に行くことを決意しました。

具体的な準備行動(実体験)

まず一番最初に取りかかったのは IELTSの勉強 です。本格的に始めたのは秋からで、まずは単語帳を買って毎日コツコツ覚えました。同時に過去問を解いて試験の形式に慣れるようにしていたのですが、特に苦戦したのがライティング。

友達にライティングとスピーキング専用の参考書を借りて、片っ端からモデルエッセイを暗記しました。

なかなか申し込む気にならず、最終的に12月の末に一発勝負で受けることになってしまったのですが、何とか目標スコアの6.0を取得することができました。

正直、試験を受ける直前の時期は毎日大学受験の時並みに勉強していて大変でしたが、目標に向かって頑張れているっていう自覚が自分の自信になりました。

それまではなんの目標もなく、日々「自分何もできてない・・・」」みたいな自己嫌悪に苛まれがちでした。

次に進めたのが 奨学金の申し込み です。

最初は留学にあまり賛成ではなかった両親も、奨学金やアルバイト等で「なるべく家族には頼らない!」という約束の元、なのとか留学を許してくれました。

奨学金の申請には必要書類をそろえたり、締め切りに間に合うように計画を立てたりと、想像以上に大変でした。特にエッセイの作成は時間がかかりましたが、自分の思いを言葉にして整理するいい機会にもなりました。志望理由を書けば書くほど自分の留学に行きたいという気持ちが強くなっていくのを感じました。

最終的に民間の奨学金は全落ちするのですが(過去一病んだ)、なんとか留学先の大学で奨学生に選んでもらえたり、立教大学から全員対象の奨学金をもらえたりとぎりぎり何とかなりました。

足りない分は死ぬほどバイトをして補ったり、一部家族に借りて帰国後のバイトで返す約束になっています。

そして最後に大事だったのが、志望校や行きたい国の選定 です。自分の希望や条件をもとに調べ、比較検討を重ねていく中で、「ドイツに行きたい!」という気持ちが明確になっていきました。

日々アルバイトをしていたり、周りの大人から仕事事情を聞いたりする中で、日本の労働観や休日観にはずっと疑問を持っていたんです。

それに対してヨーロッパ、特にドイツは日本とは異なる労働観や休日観を持っていると知り、「就活を始める前に、違った労働文化を見ておきたい」と思ったことが決め手になりました。

リサーチを続けるうちに、自分の価値観や優先したいこともよりはっきりしてきて、それが最終的な意思決定につながったと思います。

実際今ドイツに来て1か月が経過しますが、既に初めての体験や発見がたくさんあって、本当にここに来れてよかったと思っています。

留学生活自体まだまだこれからなので何とも言えませんが、間違いなく留学という選択をしたことは私の世界を超超広げてくれています。

行く前や申し込む前は不安で仕方なかったのですが、それを乗り越えたら見たことない素敵な世界が広がっています。そして想像以上に色々なチャンスがそこらじゅうに転がっているので、ぜひ少しでも興味を持っている人は挑戦してみてほしいです。

youtubeでは留学のvlogも投稿してます!

https://youtube.com/shorts/pQMhC67BPOs?si=7g85FDugXm1D09lo

5. 自分に合ったバイトを見つける

大学生活を送っていると、学業と並行してバイトをしている人は本当に多いと思います。

私自身も例外ではなく、大学に入ってすぐに「せっかくだからバイトをしてみよう!」と色々挑戦してきました。けれども、正直なところ私はバイトがなかなか長続きしないタイプで、かなり悩んでいました。

理由はいくつかあって、まず大きかったのは 長距離通学。片道に時間がかかるので、ただでさえ大学に通うだけで体力を持っていかれるんです。そこに加えてバイトをすると、夜遅くまで働くことになったり、帰宅が深夜に近づいてしまったりして、「体力的にしんどい…」と感じることが多くなっていました。

それに、大学の課題やテスト勉強との両立も大きな壁でした。テスト前は「シフトどうしよう…」と悩み、課題提出が重なる時期には「今日はバイトより勉強したい…」と葛藤することもしょっちゅう。結局、続けたい気持ちはあっても「これ以上無理かも」と思って辞めてしまう、そんな経験を何度も繰り返しました。

でも、そんな私の状況を一変させたのが オンラインバイト との出会いでした。

最初に始めたのは オンライン塾講師 の仕事。Zoomなどを使って自宅から指導できるので、わざわざ移動する必要がありません。これが本当に大きかった! 通学に時間も体力も奪われていた私にとって、「移動がない」というだけでこんなに楽なのかと驚きました。しかも、自分が得意な科目を生かして教えられるので、ただお金を稼ぐ以上にやりがいを感じられました。

次に挑戦したのが ライティングの仕事。記事やコンテンツを書いたり、自分の言葉でまとめたりする仕事は、もともと文章を書くのが好きだった私にぴったりでした。最初は小さな案件から始めましたが、「自分の得意を活かして働けるってこんなに気持ちいいんだ!」と実感できて、楽しく続けられています。

オンラインバイトの一番の魅力は、やっぱり 場所や時間にとらわれない自由さ だと思います。大学の授業や課題との両立もしやすく、自分のペースで働けるので、無理なく続けられるんです。従来のバイトでは「シフトを調整してもらうのが申し訳ない」と感じたり、「急に予定が入ったらどうしよう」と不安になったりしていましたが、オンラインだとそういうストレスもかなり減りました。

そして、何より大きな変化は「バイトが苦じゃなくなった」こと。これまでの私は「バイト=体力的にきつい」「バイト=学業との両立が大変」というイメージを持っていました。けれども、自分に合った働き方を見つけたことで、今では「バイト=楽しい」「バイト=自分が活躍できるもの」というポジティブな印象に変わったんです。

もちろん、お金を稼げるというメリットもあります。でも、それ以上に大事だと感じているのは、バイトを通して 社会とつながっている実感 を持てること。塾講師として生徒の役に立てたり、ライティングを通して誰かに情報を届けたりすることで、「自分が誰かの役に立っている!」と実感できるんです。これが本当に大きなモチベーションになっています。

大学生にとってバイトは単なるお金稼ぎ以上の意味を持つものだと思います。自分に合った環境や、自分の強みを生かせる仕事に出会えると、ただ生活費を補うだけでなく、将来につながるスキルや経験も得られます。

自分が自由に使えるお金が増えれば、それだけでも自信になりますし、新しく挑戦したいことにも何の負い目もなく挑戦できるようになります。

もし今、バイトが続かなくて悩んでいる人や、学業との両立で苦しんでいる人がいたら、ぜひ「自分に合ったバイトってなんだろう?」と考えてみてほしいです。私のようにオンラインバイトに挑戦してみるのも一つの選択肢ですし、得意なことや好きなことを活かせる環境を探してみるのもおすすめです。

私の場合、オンライン塾講師やライターの仕事を見つけたことで、バイトが一気に楽しいものに変わりました。苦痛だったはずのアルバイトが「一石二鳥の経験」に変わり、大学生活そのものも充実したと感じています。

6. 周りと積極的に関わる:会話で世界を広げる

1年生の春学期は、私はなかなか人に対して心を開けず、あまり人と深く関わらずに過ごしていました。授業を受けて、家に帰って…という生活の繰り返し。もちろんそれでも大学生活は送れるのですが、せっかくいろんなバックグラウンドや価値観を持った人が集まっているのに、それを活かさないのはすごくもったいない、と次第に思うようになりました。

そこで秋学期からは、「気になるな」「話してみたいな」と思った人には、自分から積極的に声をかけることを意識するようにしました。といっても、いきなりがっつりカフェに誘うとか、長時間話すとかではなく、授業の前後にちょっとしたことを話しかけてみる。例えば「この授業って思ったより難しいね」とか「そのノート取り方わかりやすいね」とか、そんな小さな一言から始めました。

不思議なもので、そういう スモールトーク からでも人との距離は少しずつ縮まっていくんですよね。そして、関係ができてくると自然に「今度一緒にご飯行こうよ」とか「カフェでゆっくり話そう」という流れになっていきました。

そうして会話の機会が増えると、自分が話すだけでなく、相手の話からも学びや刺激をもらえるようになりました。友達が今ハマっていることを聞いて興味を持ったり、先輩が抱えている悩みを聞いて「そういう視点もあるんだ」と気づいたり。会話を通じて、自分の世界がどんどん広がっていく実感がありました。

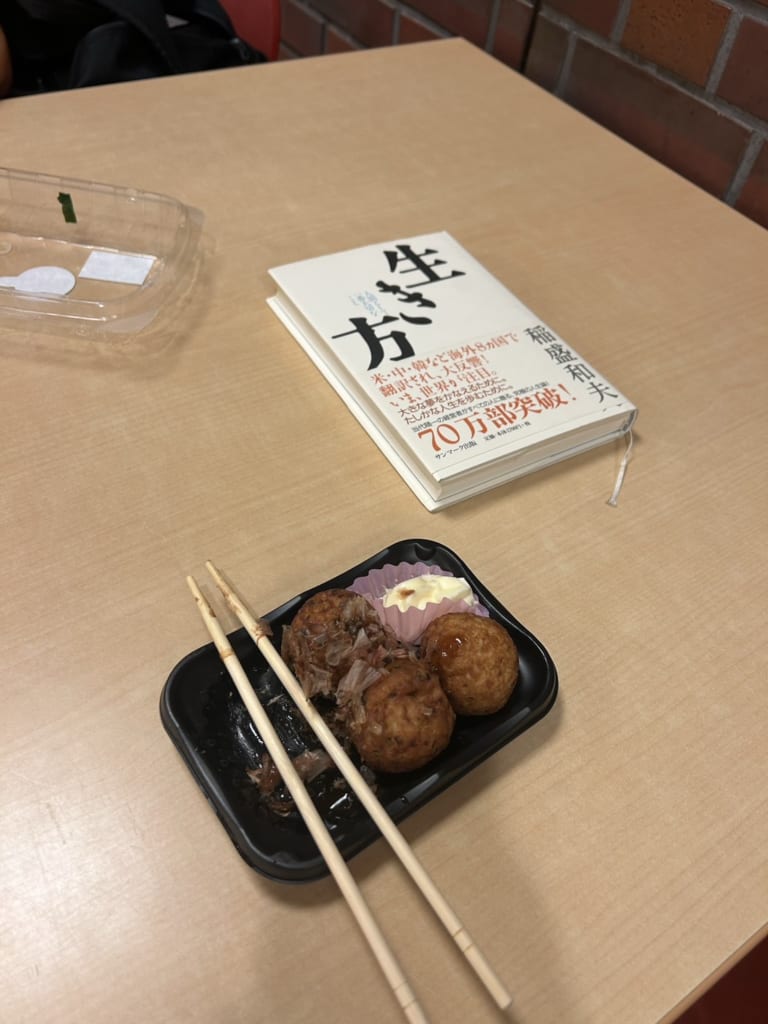

さらに、交流の場をあえてカフェやご飯などの リラックスできる場 にすることで、堅苦しさがなくなり、お互いに本音を話しやすい雰囲気になることも大きなメリットでした。大学の授業中や廊下での立ち話では出てこないような、深い話ができたりするんです。

振り返ってみると、秋学期に積極的に人と関わるようになってから、自分の大学生活は確実に豊かになりました。小さな会話がきっかけで仲間が増え、刺激や学びを得られる。そんな経験を通して、人と関わることの楽しさを心から実感できたと思います。

ずっと面倒を見てくれている大学の先輩とカフェに出かけて、それぞれの近況について話し合ったことがありました。

その人はメンタルがいい意味で強くて、かつ物事をかなり論理的に捉えられる人で、私とは全然ちがったタイプの人です(でもなんかフィーリングだったり、スタンスはかなり似ている)

私自身、「長距離通学、経済的状況、自分の性格、色々な要素に足を引っ張られて毎日がつらくて仕方がない」と相談したら、彼は「考えようによるよ。ドイツで産業革命が起きたのも、農業的な条件が悪かったからだし、逆に今その環境を活かして別のことに力を発散できる可能性もあるよ!」みたいなことを言ってくれたんです。

正直詳細はあんまり覚えていないので私が変なこと言ってる可能性はありますが、「考えようによってはポジティブなようにも捉えられるよ!」と言ってくれたんです。それがすごく印象に残ってて、今でもその言葉に励まされています。

人と話してみるって自分の視野を広げるいいきっかけにもなりますし、大切なことだと思います。

8. 秋学期以降に大学生活を充実させるためのポイント(まとめ)

大学生活を充実させたいと思ったとき、まず大切なのは 自分を知ること です。

自分が何に興味を持っているのか、どんなことに挑戦したいのか、逆にどんなことは苦手なのかを整理することで、行動の軸が見えてきます。

このサイクルは、まず 自己分析 から始まります。

自分の強みや弱み、興味関心、価値観を言語化することで、行動の優先順位がはっきりします。

次に 挑戦 です。大学生活は選択肢が豊富で、やろうと思えばいくらでも挑戦できます。留学や資格取得、サークル活動、ボランティア、アルバイト…どれも、自分の成長につながる機会です。重要なのは、失敗を恐れずに一歩踏み出すこと。

そして 準備。挑戦を形にするためには、計画的に動くことが欠かせません。

例えば留学を考えるなら語学や志望校のリサーチ、奨学金の申請準備。バイトを始めるなら、自分のスケジュールと体力に合わせた働き方を考える。私自身も、IELTSの勉強では単語帳を使って毎日コツコツ覚え、過去問で形式に慣れ、特に難しかったライティングは何度も練習しました。

さらに、交流 も欠かせません。大学には自分と違う考えや経験を持った人がたくさんいます。

興味を持った人には積極的に話しかけ、授業前後の短い会話やカフェでのゆったりした時間を利用して関係を築くことで、新しい学びや刺激を得られます。友達や先輩と話すことで、自分の価値観を確認できたり、違った視点に気づけたりします。私も秋学期から積極的に人と関わるようになったことで、学びの幅や友人関係が格段に広がりました。会話を通して学ぶことは、教科書や授業だけでは得られない経験です。

この 自己分析→挑戦→準備→交流 のサイクルを回すことで、大学生活は自然と充実していきます。大切なのは、無理をしないことです。全てを完璧にやろうとすると、心も体も疲れてしまいます。自分のペースで目標を設定し、小さな達成感を積み重ねていくことが、長期的に見て充実した生活につながります。

秋学期以降の大学生活を充実させたいなら、このサイクルを意識しながら、自分に合ったペースで挑戦してみてください。自己分析で自分を理解し、挑戦で行動を起こし、準備で形にし、交流で学びを広げる。そうやって積み重ねた経験は、大学生活をただ過ごすだけでなく、自分にとって価値のある時間に変えてくれます。