こんにちは!にっぴーです。皆さんは国家公務員試験について知っていますか?

日本は超高齢化社会に突入し、国家公務員という職業は小学生のなりたい職業ランキングにも入ってくるようになっています。

不安定なこの時代、潰れない、給料も安定している、という国家公務員を選ぶのは堅実といえるでしょう。

また、現在高校生の人でも国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)法律区分を受験しようと早いうちから考えている人はできる限り早く準備をしていた方が他の受験生に対して一歩リードできます。

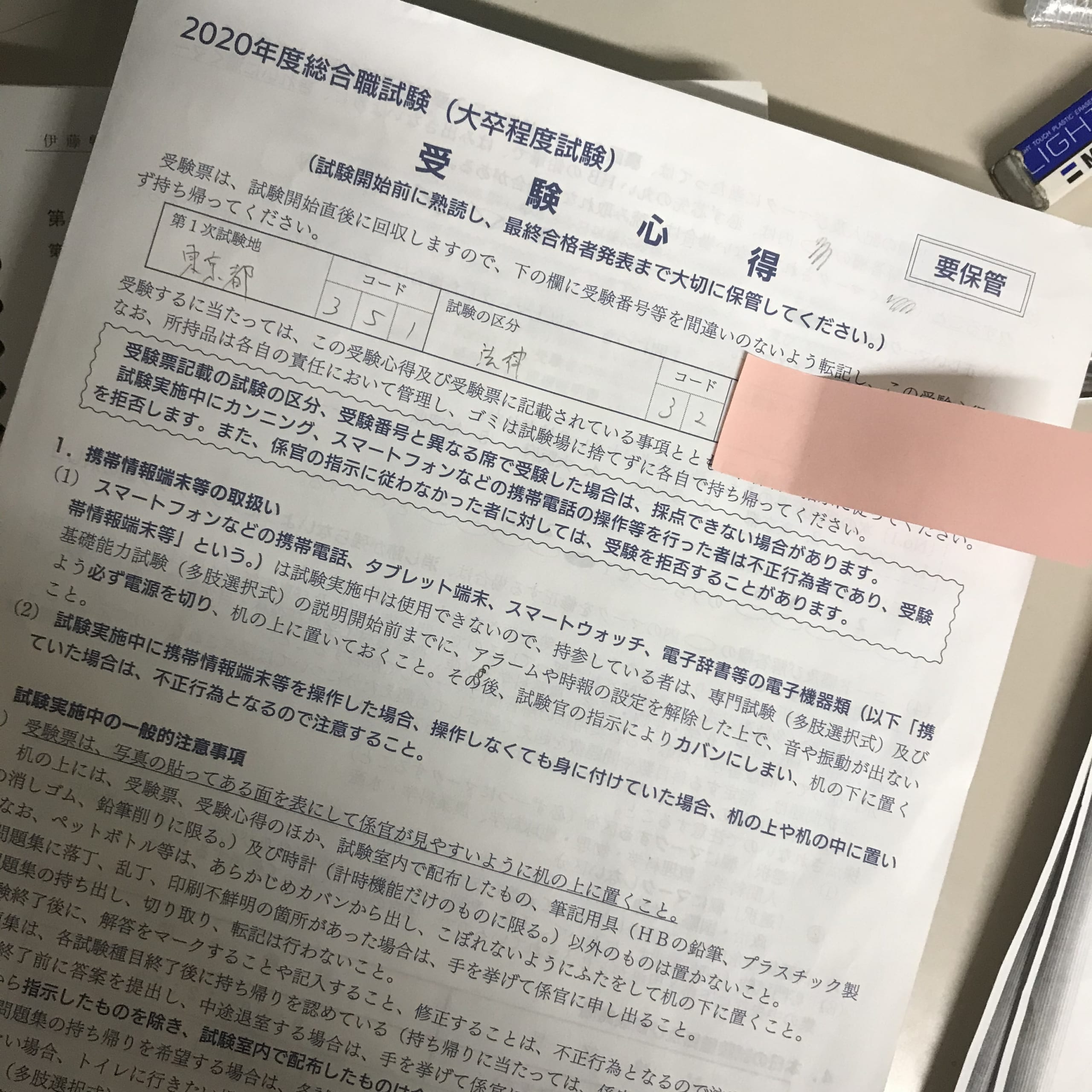

前に、国家公務員採用試験一般職(大卒程度)行政区分の試験について紹介しましたが、今回は2020年度国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)法律区分について話していこうと思います。

国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)は、かつての国家Ⅰ種に代わり平成24年度から新たに導入された国家公務員採用試験です。

国家公務員総合職は、中央官庁の幹部候補生として政策の企画・立案に携わり、早いスピードで昇進していきます。人事院のホームページでは、「政策の企画及び立案又は調査及び研究に関する事務をその職務とする係員の採用試験」と記載されています。

国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)法律区分の競争倍率は高く(2020年度は約22倍)、文系では難関試験として知られています。

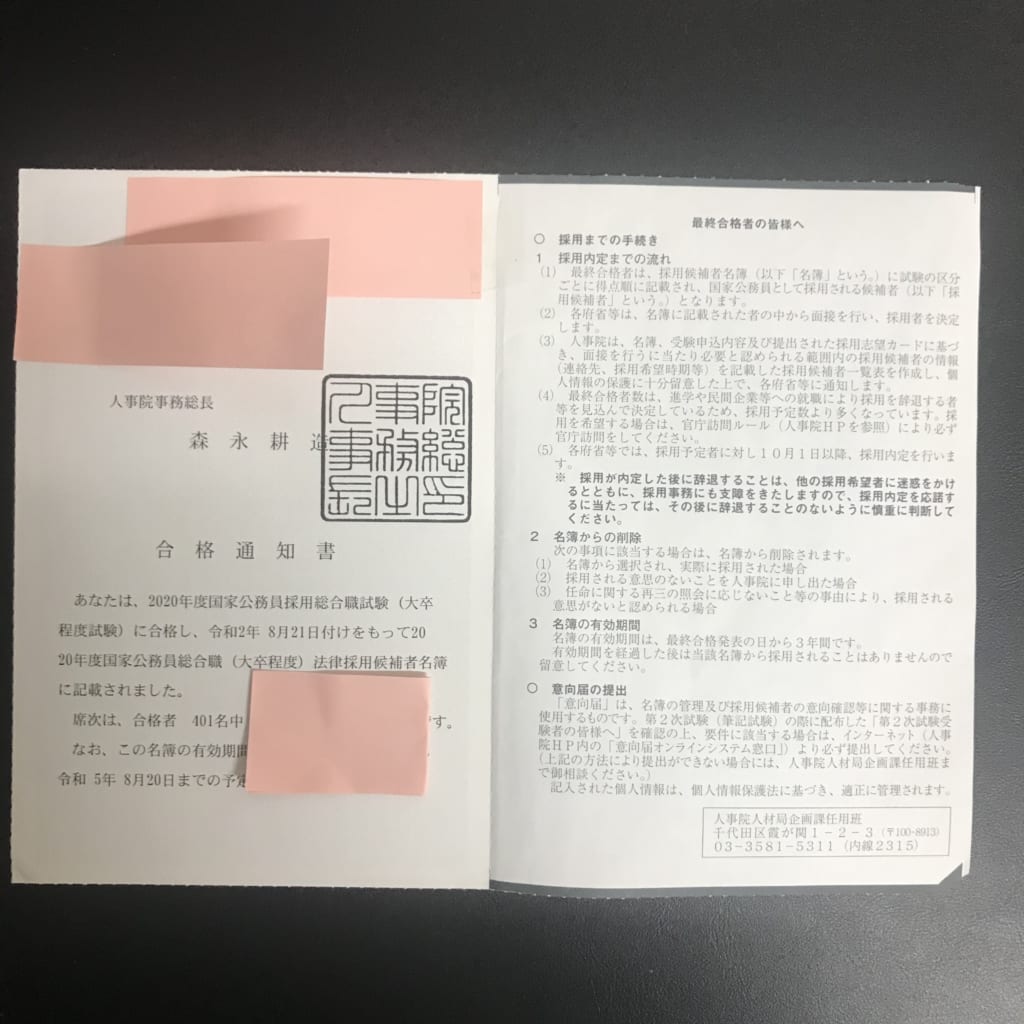

この度、自分が国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)法律区分に無事合格しました。

そこで、国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)法律区分について知らない人たちから国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)法律区分の受験を考えている人までにどのようなものか、自分がどのような勉強法をしていたのかについて紹介していきたいと思います。

目次

国家公務員採用総合職試験って?

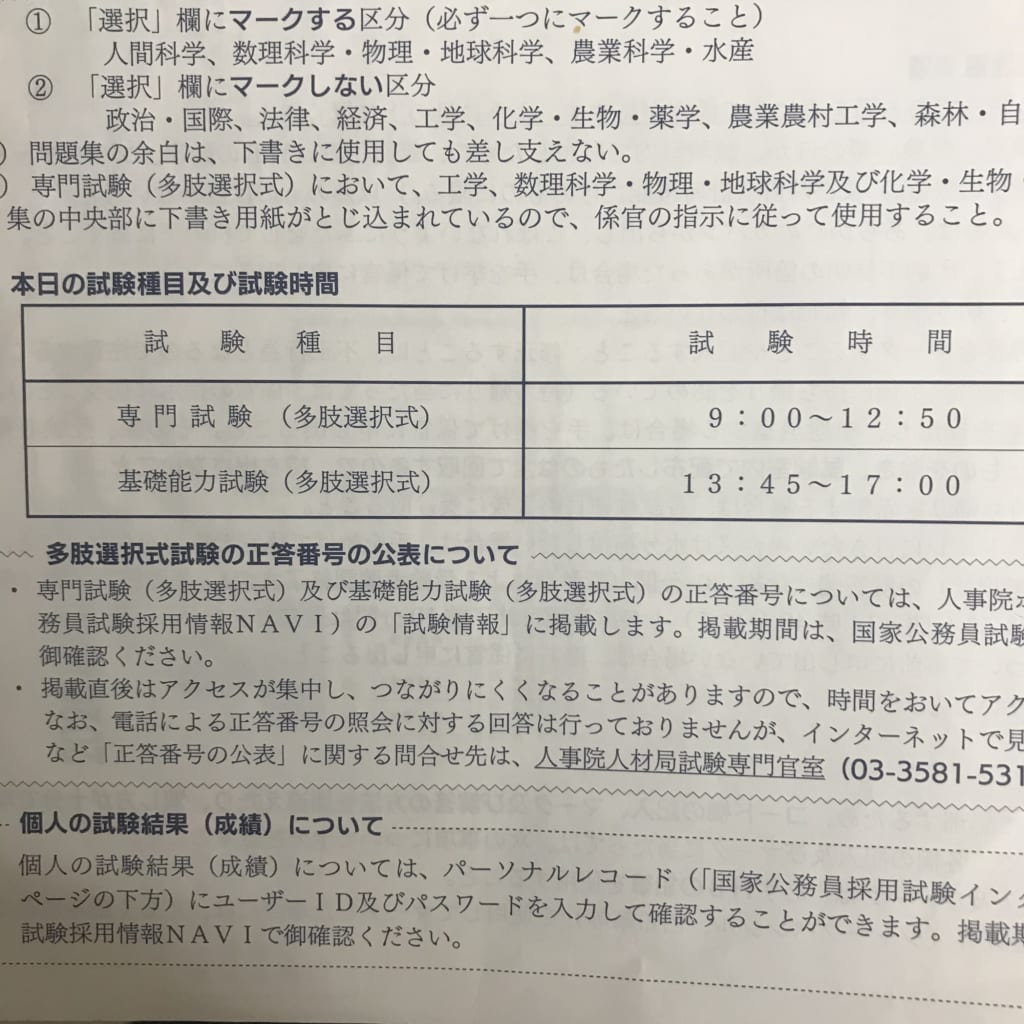

まずマークシート試験で、基礎能力試験や専門試験を行い、その合計得点で1次試験合格者を決めます。

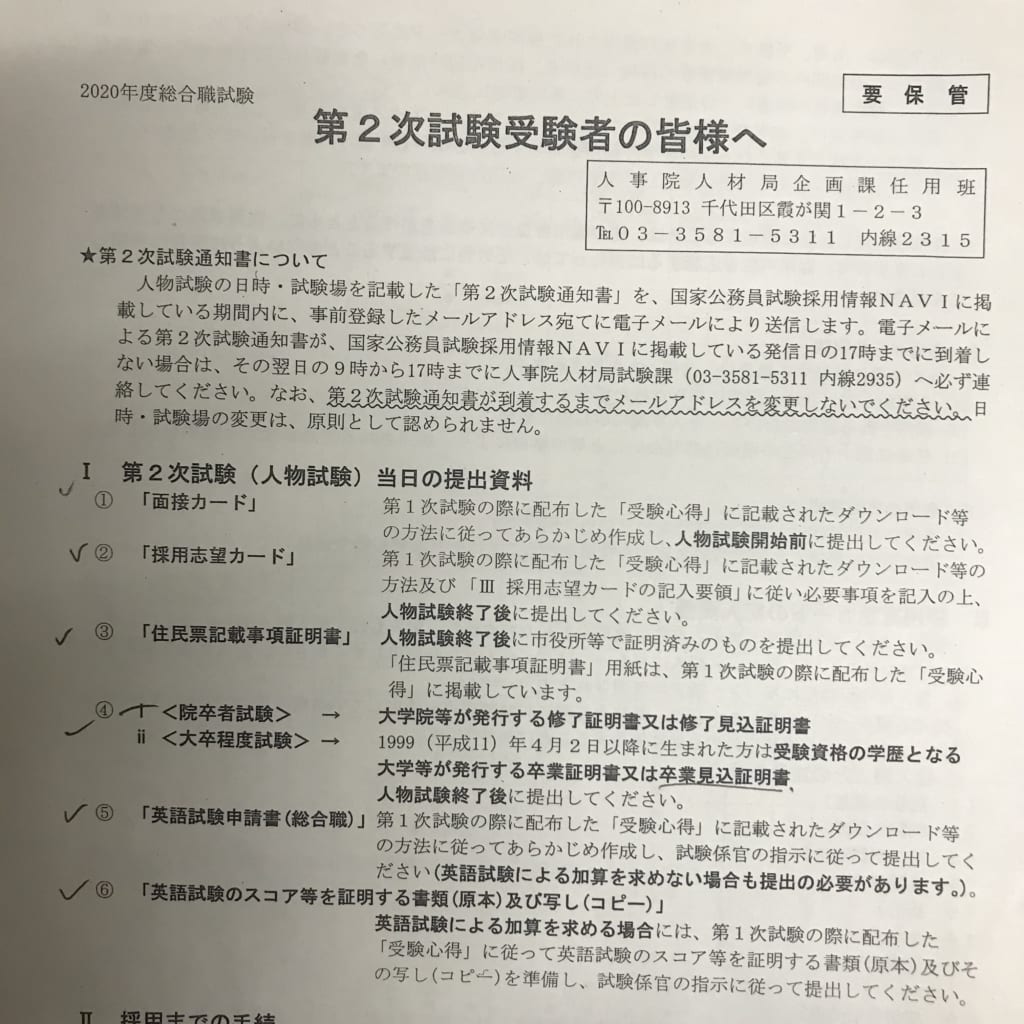

そして、教養(基礎能力)試験や専門試験を突破した合格者を対象に、専門論文試験、政策論文試験、面接試験を行います。最終的には基礎能力試験、専門択一試験、専門論文試験、政策論文試験、面接試験の得点と外部英語試験の結果(任意提出)を加味し、総合的に評価して最終合格者を決めます。

ここで注意してほしいのは、国家公務員採用試験総合職最終合格=公務員採用というわけではないということです(結構多くの人が誤解していると思います)。

公務員として採用されるには、個々人が志望している官庁に訪問して(いわゆる官庁訪問)、個別面接やグループディスカッション等を経て最後まで生き残る必要があります。

ですが、そもそも試験自体に最終合格しなければ、そもそも官庁訪問すらさせてもらえません

ですので、まずは国家公務員採用総合職試験を無事に最終合格することが大事なのです。

それでは、基礎能力試験、専門択一試験、専門論文試験、政策論文試験、面接試験、外部英語試験についてそれぞれ見ていきましょう。

基礎能力試験とは?

試験の名前通り、基礎的な能力や一般教養がどれくらい身についているのか見る試験となっています。

試験の割合は全体の2/15です。全部で40問が出題されます。

その40問を3時間で解かなければなりません。およそ、1問あたり4分30秒で解く必要があるのですが、問題の中には、現代文、英文読解、判断推理、数的処理というおおよそ5分くらいかかりそうな問題も存在しています。

そして、法律や物理などの一般知識分野にくらべて、現代文や判断推理といった一般知能分野のほうがはるかに出題数が多くなっています。

科目数は大幅に及ぶため、勉強する科目や捨て科目を見極めて効率よく勉強していかなければなりません。

基礎能力試験は全問必答なので、どの科目も手を抜くことはできません。

そこで、まず、基礎能力試験全体を通しての解き方を見て、そのあとに1科目ずつにつき勉強方法や解くときのコツなどを自分なりに解説します。

全体を通しての解き方

教養(基礎能力)試験はよく「時間が短すぎて全問解ききれない!」言われています。

個人的に、教養(基礎能力)試験は、生まれながらIQが高い人、情報処理能力が高い人、試験のプロ(予備校講師など)くらいでないと全問解き切るのは難しいと思います。

そのため、自分も含め普通の人たちは、問題の取捨選択が必要です。もっとも、この試験は例年全体の6割5分くらい取れていれば1次試験を突破できるので(平均点はより低いです)、問題を取捨選択しても特に問題ありません。

僕は、現代文と英文読解では興味のないテーマ(自分のあまり知らないテーマ(文学、芸術など))について問われている問題と、数的処理、判断推理の分野で時間がかかりそうな問題(自分で図を作成したり、グラフを書いてて解く問題)を捨てていました。

これはほかの予備校などの解き方と比べて異質なものだと思います。

特に、数的推理、判断推理の部分は「こんなもん時間内に解けるか」というような難解な問題が多く、それに時間を掛けてしまうと本当に解ける問題も解けなくなってしまいます。

それでは、分野別、科目別の解き方、勉強法について述べていきたいと思います。

追記:とはいったものの問題については人それぞれ得手不得手があるとおもいますので、あくまで解き方の一参考例としてみていただければ幸いです。

【知能分野】27題(丸文字は問題数)

文章理解⑪

文章理解は、現代文と英文読解で構成されています。どちらも形式としてはセンター試験の長文問題という感じでしょうか。

僕がやっていた解き方は、まず選択肢をみて文章の大枠をとらえて、それから本文をよんで選択肢をつぶしていました。

特に、選択肢をつぶすコツとしては、いわゆる絶対表現(例えば、必ず~する、絶対に~)、限定表現(例えば、~だけ、~のみ)といった表現技法がつかわれている文章があったら特に注意して読むようにすることです。

これらの表現は、経験則的に80%くらいの確率であっていません。そのため、そういう文章があるところを積極的に検討し、効率的に選択肢を排除していきました。

また、文章理解の部分では、内容そのものを問われる問いは少なく、むしろ「この内容が書かれているか」というような趣旨の問われ方が多いような気がします。

勉強方法としては、スー過去(新スーパー過去問ゼミシリーズ)を使って解くことをおすすめします。何度も回すというよりもしっかり1問1問復習することが大事です。なので、最初のうちは時間にとらわれずじっくり進めていくのがいいと思います。

文章の太枠を確実にとらえていたか、言葉の意味をちゃんと理解していたか、どこを読み落としてしまったのか、どの文言でまちがえてしまったのか、どの選択肢にひっかかってしまったのかなど、原因を究明し、それに対する対策を講じていくことが大事です。

そうしていくことで、自分は何が苦手なのか、どのくらい解くのに時間が必要なのかなど様々なことが判明していくと思います。自分はこの時に、自分のあまり知らないテーマや所要時間について理解することができました。

また、毎日、かならず1問は現代文、英文読解を解くべきです。

判断推理⑧

判断推理は、その人の処理能力を図るために、いわば「謎解き」のような問題が多いです。そのため、何か対策をしていないと、現代文や英文と異なり、まったく問題に着手することができません。

そのため、勉強法としては、まずスー過去(新スーパー過去問ゼミシリーズ)を使って勉強することをおすすめします。

まず、「基礎問題」があると思いますので、この問題の考え方・目の付け所を勉強していき、判断推理特有の雰囲気を掴むことが必要です。

そして、1周目からすべて完璧に覚えるのは効率が悪いので、とりあえず参考書を一周するのが大事だと思います。

表の作り方、グラフの活用方法、どんな知識が必要なのか、問題の種類など、とりあえず雰囲気をつかんでください。雰囲気をつかむことで試験当日にも充分に効力を発揮します(直観で問題が解けるようになります)。

そして、最初は答えをすぐに見てもらって大丈夫です。最初のうちはわからない問題を長く考えていても無駄なので、最後までテキパキとこなすことが最重要だと思います。

スー過去(新スーパー過去問ゼミシリーズ)で判断推理の基礎ができてきたら、ほかの問題集(標準判断推理など)を解いていくとよいのではないかと思います。

判断推理はできる限り多くの問題を解くことで処理方法と解く速度をあげることが大事になってくると思います。

処理方法がわかってくると、試験当日に判断推理の問題を見て、

「こんなん時間内では無理だ」、「普通に解いたら時間がかかりすぎる」

というのもわかってきます。

そのような問題は潔く捨てましょう。

大事なことは、自分が解ける問題を確実に得点するということです。

このことは重要なので、今後何回も繰り返します。

数的推理⑤

数的推理も判断推理と同様に、その人の処理能力を図るために、いわば「謎解き」のような問題が多いです。問題の雰囲気としては中学入試の数学といったところでしょうか(速度・距離・時間の計算など)

しかし、国家総合職試験の場合は、国家一般職の問題と比べて難解なものが多いので、計算や考察がより必要になっていきます。

そのため、判断推理と同様に、勉強法としては、まずスー過去(新スーパー過去問ゼミシリーズ)を使って勉強することをおすすめします。(断っておきますが、スー過去(新スーパー過去問ゼミシリーズ)の回し者ではありません(笑))

まず、「基礎問題」があると思いますので、この問題の考え方・目の付け所を勉強していき、数的推理特有の雰囲気を掴むことが必要です。

そしてこちらも、まずは参考書を一周することが大事です。

各問題における計算方法など、判断推理と同様にとりあえず雰囲気をつかんでください。数的処理もまた、雰囲気をつかむことで試験当日にも充分に効力を発揮します。

スー過去(新スーパー過去問ゼミシリーズ)で数的推理の基礎ができてきたら、ほかの問題集(標準数的推理など)を解いていくとよいと思います。

数的推理はできる限り多くの問題を解くことで処理方法と解く速度をあげることが大事になってくると思います。

処理方法がわかってくると、試験当日に数的推理の問題を見て、潔く捨てられる問題がわかるようになります。

大事なことは(繰り返しますが、)自分が解ける問題を確実に得点するということです。

資料解釈③

資料解釈は資料を与えられてそれをもとに解いていく問題です。

自分としては、資料解釈はしっかり対策すべき分野だと思います。というのも、判断推理や数的推理と異なり、一般的に解法が分からないといったようなリスクが少ないからです。

そこで、資料解釈は資料の仕組みを知り、計算方法を理解してしまえばほぼ間違いなく解答にたどり着くことができます。資料の仕組みを知り、計算方法さえ覚えてしまえば、だいたいの問題が解けてしまうのでいってみれば「コスパがいい」のです。

そのため、簡単なコツをつかむだけで、確実に解けるようになるため、資料解釈は、数的処理が苦手なひとほどしっかりやって得点源にすることをおすすめします。

参考書としては、文章理解のスー過去(新スーパー過去問ゼミシリーズ)に資料解釈も載っているのでそれをこなしていくのがベストだと思います。

解く時間よりも解説をみる時間のほうに多くの時間を割き、解説にかかえれている通りにしていけば勝手に解けるようになっていくと思います。

また、こちらも毎日1問は資料解釈を解くべきです。

【知識分野】13題(丸文字は問題数)

自然・人文・社会(時事含む)⑬

この部分は、センター試験の問題とよく似ています。この部分は、範囲が多いくせに問題数が少ないので、各試験の頻出問題を研究し、その周辺をしっかり勉強するというのが定石です。

参考書は、高校の時の教科書をベースに。おおよその理解ができたら、スー過去(新スーパー過去問ゼミシリーズ)など参考書を購入し、適宜、頻出分野を中心に解いていくのが勉強法です。

しかし、人文科学、社会科学の分野においては、参考として、「中田敦彦のYouTube大学」と強くおすすめします。というのも、日本史、世界史、地理、倫理政経分野では、解説のわかりやすさ、そして覚えやすさで右に出るものがないほど良い教材だからです。

国家総合職試験では、自然・人文・社会の分野で凝った問題がたまに出ます。

そういう時は、時代の流れや誰が何をしたというのを理解して、自分が確実にわかるところを消去法で消していけば自ずと答えは見えてきます。

この分野はいかに効率よくいかに得点をするかが肝になってくると思います。そのようにすれば、この分野は全問正解が狙えます。

時事

国家総合職試験において、時事問題は、ほぼ確実に出題されます。

時事問題というカテゴリーでなくとも、一般知能の英文が時事的な内容であったり、法律・政治・経済といった社会科学の選択肢の内容が時事問題であることも多々あります。

また、教養記述(論文)では、確実に時事的なテーマが出題されますし、専門試験の択一でも、専門試験でも政治学や行政学、社会政策、国際関係、財政学などの幅広い分野と絡めた時事問題が出題されます。

さらに、面接試験や集団討論、官庁訪問でも時事問題にちなんだ質問、時事問題に関連したテーマの出題が増えているため、公務員試験に合格するためには時事問題の対策が必要不可欠といえます。

これに対する対策としては、ニュースを見る、新聞を読むなどが考えられますが、一番オススメするのは、毎年2月頃に出版されている「速攻の時事」の実践トレーニング編です。

この教材は世界で起きている時事について簡潔にまとめてあるよい教材です。

普段から時事に詳しい人は「速攻の時事」の実践トレーニング編だけを購入して何度も回すのがよいです。

しかし、時事を勉強したことがほとんどない人や、空白期間を取り戻したい人には、「速攻の時事」を一緒に購入し、まず「速攻の時事」をさらっとよんで大枠をつかんでから「速攻の時事」の実践トレーニング編に移行していくのが上策だと思います。

値段も約1,000円と手頃なので、買ってみる価値はあると思います。

また、YouTubeで「テレ東ニュース」を登録するのもおすすめします。

比較的中立な立場で時事問題に関するニュースが配信されています。

専門試験(択一)とは?

国家公務員総合職法律区分では、

必須問題として、憲法⑦、行政法⑫、民法⑫の計31題が、選択問題として、商法③、刑法③、労働法③、国際法③、経済学・財政学⑥の18題から任意の計9題を解答し、3時間30分で、49題出題中の40題を解答する方式になっています。

試験の割合は全体の3/15です。

自分は、商法③、刑法③、労働法③、国際法③、経済学・財政学⑥のうち、商法③、刑法③、労働法③、を選択しました。

どの科目を選ぶかは、ほかの公務員試験の併願状況や自分の得手不得手を考えて自分なりに選んで解いてもらえばいいと思います。

専門試験を突破するには、7割の得点があればよいとされています。

そして、問題の大部分を占める「憲法・行政法・民法」を勉強した後に選択科目の「刑法・労働法・商法」を学習していました。

それではまず、専門試験全体を通しての解き方をみて、そのあとに、問題の大部分を占める「憲法・行政法・民法」と選択科目の「刑法・労働法・商法」勉強方法や解くときのコツなどを自分なりに解説します。

憲法⑦、行政法⑫、民法⑫

憲法⑦、行政法⑫、民法⑫などの法律系科目は、専門科目のなかでも出題数が多い科目なのでしっかりと時間を割いて学習しておくようにしましょう。

「憲法」と「行政法」には、細かな記載や細かな判例の理解を問われ、公法学のゼミに所属している自分でも少し頭を抱えるような内容でした。

そして、「民法」は範囲も多く、難しく、「こんなところ聞く?」というようなところまで出題されていました。

憲法⑦、行政法⑫、民法⑫などの法律系科目の学習方法は、基本書をじっくりよみ、スー過去(新スーパー過去問ゼミシリーズ)などの過去問を活用しながら、一つ一つ条文や判例の理解を深めておくことがポイントです。

そして、国家総合職試験の法律区分に限っては、憲法⑦、行政法⑫、民法⑫といった専門試験の過去問を人事院からもらう(有料)ことをおすすめします。

というのも、試験問題自体は過去問から大幅にずれることが少ない(勉強した経験則)し、試験自体の傾向を掴むことは重要だからです。

また、憲法⑦、行政法⑫、民法⑫と40問中31問も占めており、ここがしっかり得点できていないと一次試験合格が怪しくなってしまいます。

なので、専門試験の過去問を人事院で開示してもらうことをおすすめします。

多少費用と手間がかかりますが、貴重な得点源なのでしっかりと時間を割いた方がいいです。

商法③、刑法③、労働法③

正直、商法③、刑法③、労働法③の分野はそんなに難しいことをあまり聞かれません。

しかし、40問中9問を占めており、最終合格に向けて、捨てられません。

そこで、商法③、刑法③、労働法③などの法律系科目の学習方法は、基本書をじっくりよみ、スー過去(新スーパー過去問ゼミシリーズ)などの過去問を活用しながら、一つ一つ条文や判例の理解を深めておくことが重要です。

なお、商法よりも範囲の広さ的に国際法の方を選択した方が良かったなぁとは内心思っています。

専門試験(記述式)

選択問題3題

憲法、行政法、民法、国際法、公共政策②(公共政策からは1題のみ選択可)の5科目から3科目選択します。

試験全体の5/15を占めており、天王山ともいえます。

しかし、今年はコロナ禍により中止となりました。

政策論文試験(記述式)

国家公務員総合職の法律区分において、政策論文試験(記述式)の割合は全体の2/15で低い割合です。出題テーマは時事を絡め幅広く、なかなか予想しずらいものです。

また、意外なテーマは出題され、まったく着手できないようなテーマがたまに見られます(例えば、幸福論など)

また、時間は120分と結構短いものとなっていますので大変きついです(試験中はずっと書いてました笑笑)。

国家公務員総合職試験の政策論文試験(記述式)では足切りが存在します。

足切りの点数である4点以下を取ると一発不合格です。どんなに基礎能力試験や専門試験で満点近い得点をしたとしても落ちてしまいます。

どんな感じに書けばいいのかわからないときは、インターネットで大手予備校の模範解答っぽいものが転がっているのでそれを5年くらいプリントアウトして、構成や文章の使い方、書き方について作成しておくといいと思います。

また、自分が書けるスピードなどを測っておくとよいです(自分は300字を6分で1200字を25分くらいのスピードでかけることが判明してます)。このくらいの対策さえしていれば十分です

そして、政策論文試験(記述式)の対策としては、公務員専門塾の「喜治塾(きじじゅく)」の政策論文対策の講座(11,000円)を取ることをおすすめします。

公務員専門塾の「喜治塾(きじじゅく)」の政策論文対策のレジュメの出来が本当に素晴らしく、学ぶ必要があるテーマのほか、当日の時間配分や、出題者の研究内容まで細かく書かれており、非常にためになります。

政策論文試験(記述式)の割合は全体の2/15で低い割合ですが、無対策ではなく、一度解いてみるというのも大事です。

面接

国家公務員総合職試験の人事院面接は、あっさりかつ行われます。面接では、志望動機や自己PRなど,基本的には面接カードの記載事項に沿って質問されます。

しかし,国家公務員総合職試験の面接の配点比率は3/15です。軽んじると簡単に不合格になるということを意味しています。特に、択一でボーダー付近の人や政策論文でダメダメだった人は,面接でB以上(A・B・C・D・E5段階)を狙っていきたいところです。

また、政策論文と同様に、足切りがあります。

A・B・C・D・Eの五段階の評価のうちE評価をとってしまうと、一発不合格です。どんなに教養(基礎能力)試験や専門試験で満点近い得点をしたとしても、一般論文試験が相当できたとしてもです。足切り割合としてはだいたい2%未満と言われていて、50人に一人未満の割合で足きりになる人がいるのです。

今回は軽く紹介するにとどめます。また後日、面接カードを踏まえ詳しく解説できたらなぁと思います。

面接方式としては、受験生1に対して、面接官3という構成で、約15~20分間の質疑応答が行われます。

面接カードの記入内容は、志望動機、印象に残っている経験、自己PR、趣味・特技などです。ここに書き込んだ情報については、必ず突っ込んでくるのでしっかり準備が必要です。

そもそも人事院面接は,数多ある公務員の面接の中で,群を抜いて難易度が低いです。

一番重要なことはきかれた問いにしっかり答えるということです(政策論文も同様ですね)。

学内講座で「人事院面接対策」といったものがあると思うので、それを活用すると良いです。

比較的に安価であるにもかかわらず、しっかりと指導してくださいます。

コスパ最高です。

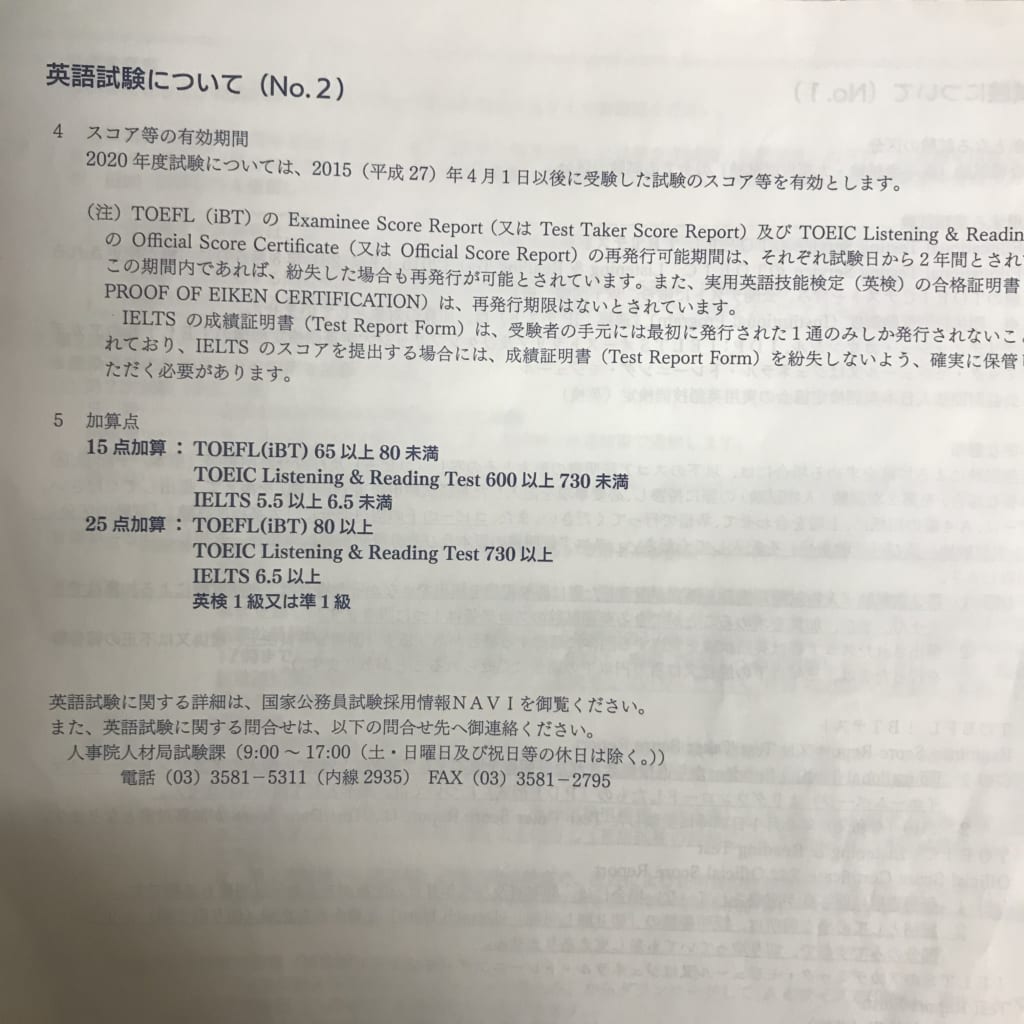

英語試験(任意)

TOEFL(iBT)、TOEIC等の外部試験で、英語の能力の程度に応じて加算されます。15点もしくは25点加算されるので利用しない手はありません。

受験要綱に○点以上が15点加算で、〇〇点以上が25点加算というように記載されているので、各自確認して、加算してもらうようにしましょう。

最後に

以上、国家公務員総合職試験の法律区分に合格した自分が、国家公務員総合職試験の概要や合格するために実践していたそれぞれ対策方法まで紹介してみました。

これを参考にして、国家公務員総合職試験の法律区分に万全な対策をして、試験当日にみなさんの今まで頑張った勉強の成果が充分に発揮されれば嬉しいです。

Thank you very much for reading the article through to the end.

最後まで読んでいただきありがとうございました!