【はじめに】

こんにちは!

慶應義塾大学経済学部に通う大学3年生のたくです。大学生になって3年が経ち、最近やっと「理想の大学生活ってこういうことだな!」と思える日々を過ごせるようになってきました。でも、ここに至るまでには正直、試行錯誤の連続でした。

「大学生活って自由だけど、どう過ごしたらいいの?」とか、「何もしないでダラダラしてたら、あっという間に時間が過ぎちゃう…!」なんて悩むこともたくさんありました。そんなときに役立ったのが、今回ご紹介する「習慣づくり」なんです!

大学生になったら、どう過ごすかは自分次第!

高校生活までは、授業や部活、予備校などでスケジュールがぎっしり埋まっていましたよね?先生や親から「あれやりなさい」「これやっちゃダメ」って指示されることも多かったと思います。でも、大学生になるとその管理がほぼゼロに!

• 授業の出欠を取らないことも多い

• アルバイトやサークル活動の参加は基本自由

• とにかく、何をするかは全部自分次第

最初は「やったー!自由だ!」と思うかもしれません。でも、その自由さに甘えていると、ある日突然「あれ?自分、何のために大学にいるんだろう?」って迷子になることも(実際、僕もそうでした…)。

習慣づくりで変わった僕の大学生活

僕が変わるきっかけになったのは、日々の小さな習慣を意識することでした。たとえば、朝ごはんをきちんと食べたり、スマホをいじる時間を減らしたりするだけでも、驚くほど生活がスムーズに!

特に、次のことを意識するようになってからは、本当に生活の質が上がりました。

• やるべきことを整理して行動に移す習慣(ToDoリストなど)

• リフレッシュの時間を大切にする習慣(忙しい日こそ30分の休憩!)

• 自分を健康的に保つ習慣(運動や睡眠の見直し)

これを意識するだけで、「なんとなく過ごしている毎日」が「目的を持って動ける日々」に変わったんです。

高校生にもおすすめ!今から始められること

ここまで読んで「いやいや、それって大学生になってからでしょ?」と思ったかもしれません。でも安心してください!今回ご紹介する習慣の中には、高校生でも今日から実践できるものがたくさんあります。

たとえば、

• 朝ごはんを食べる

• スマホを寝る前に控える

• 階段を使って運動量を増やす

これらは、明日からでもすぐに取り入れられる簡単なことです!

大学生活で成功するためには、「大学に入る前からの準備」が実は大事。だからこそ、今この瞬間から小さな一歩を踏み出してみてほしいです!

大学生活をもっと楽しく、充実したものにするためのヒントを、このブログでたっぷりお届けします。ぜひ最後まで読んで、「これやってみようかな!」と思える習慣を見つけてくださいね!

【理想の大学生活を叶えるための10個の習慣】

1. 毎朝の朝食でスタートダッシュ!

「朝食、ちゃんと食べてる?」と聞かれると、ドキッとする人も多いのではないでしょうか?高校生のみなさんはどうですか?僕も高校時代は「朝寝坊したからパン1個でいいや~」とか、「今日は食べないでその分寝てたい!」なんてことがしょっちゅうでした。けど、大学生になってからこの「朝食」がどれだけ大事かを痛感したんです。

【朝食が大事な理由って?】

「朝食は食べたほうがいい」って聞いたことはあると思います。でも、なんで朝食が大事なのか具体的に知っていますか?以下の理由を聞いたら、朝ごはんを食べないなんてもったいない!と思うかもしれませんよ!

• 1日のエネルギー補給になる

朝食は、夜寝ている間に使われたエネルギーを補給する役割があります。これがないと、朝から頭がぼんやりして勉強や授業に集中できなくなるんです。僕自身、朝ごはんを食べないで登校した日は、1限の講義で完全に「頭のスイッチ」が入らなくて…気づいたら眠気に負けてることも(泣)。

• 集中力と記憶力がアップする!

特に高校生にとっては、このポイントが重要じゃないですか?朝食をとると、脳に必要なエネルギーが供給されるので、授業中もパフォーマンスが上がります。テスト勉強や模試の日なんかは、朝ごはんをしっかり食べるだけで、頭の冴え方が全然違うんです!

• 健康的な生活リズムをつくる

朝食を食べる習慣があると、自然と「規則正しい生活」が身につきます。朝ごはんを食べるために早起きする→朝活ができる→夜はぐっすり眠れる、という良いループが生まれるんです!

【朝食を習慣化するためのコツ】

とはいえ、「朝は忙しいし、毎日ちゃんとした朝ごはんなんて用意できないよ…」という声が聞こえてきそうですね。僕も大学に入りたてのころは、忙しさを言い訳にして朝ごはんをサボりがちでした。でも、以下の工夫を取り入れることで無理なく朝食を習慣化できました!

• 前日の夜に簡単な準備をしておく

例えば、

- ヨーグルトにフルーツをカットして入れておく

- サンドイッチの具材を挟むだけにしておく

これだけで、朝は食べるだけ!僕のお気に入りは「前夜に冷凍しておいたフルーツで作るスムージー」。ミキサーに材料を入れるだけなので、超簡単です(笑)。

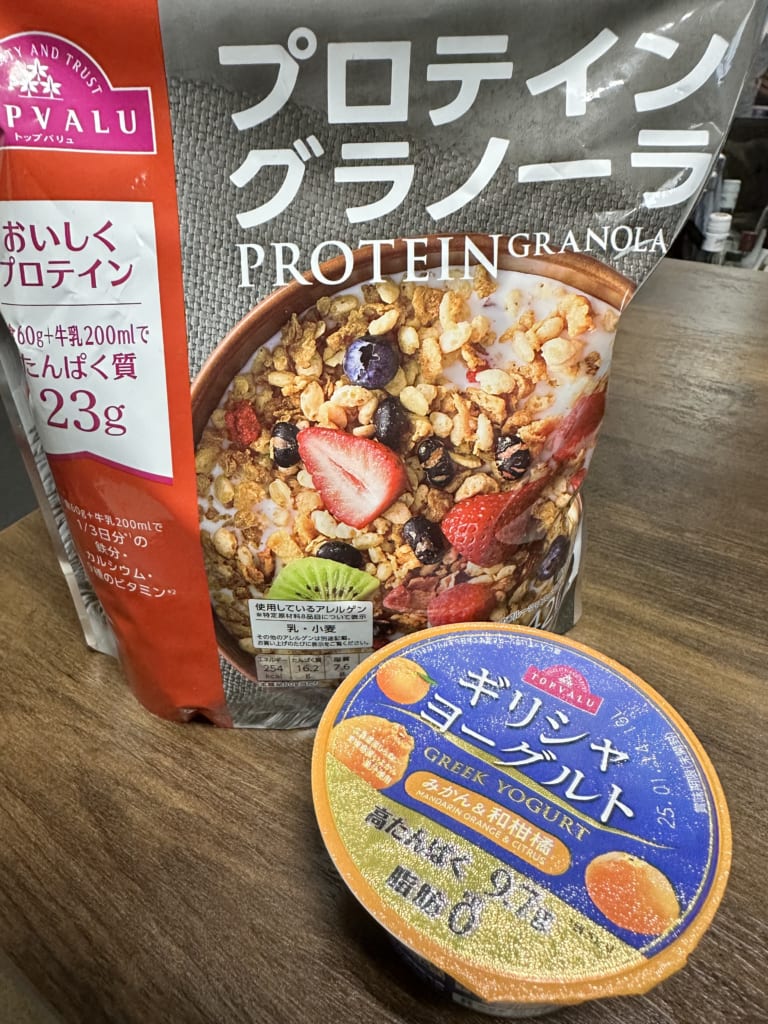

• 食べやすいメニューを選ぶ

「ごはんと味噌汁を準備するのは面倒…」という人は、トーストやシリアル、バナナなど手軽に食べられるものがおすすめ。僕はトーストにアボカドをのせるだけの簡単朝ごはんが好きです!

• 朝ごはんを楽しみの時間にする

自分の好きな食べ物を取り入れると、「朝ごはん=楽しい時間」になります。僕の場合は、週末だけ特別にパンケーキを作ってみたりして、朝からテンションが上がるようにしています!

【高校生でもできる!朝ごはんの簡単メニュー】

高校生のみなさんにもおすすめしたいのが、忙しい朝でもパパっと準備できるメニューです。

• バナナ+牛乳+パン

シンプルだけど、エネルギーがしっかり取れる組み合わせ!

• シリアル+ヨーグルト+ハチミツ

洗い物も少なくて楽ちん。甘党の人にも◎!

• おにぎり+卵スープ(インスタントでOK)

和食派の人はこちら。おにぎりの具を変えるだけでも楽しい!

2. 階段を選んでアクティブに過ごす

みなさん、普段学校でエレベーターやエスカレーターを使うことってありますよね?正直、使うたびに「楽だな~」と思う気持ちも分かります。でも、階段を使うだけで、意外にも大きな健康効果が得られるって知っていましたか?

僕も最初は「面倒だな~」と思って、ついついエレベーターに頼っていた一人。でも、ある時、ちょっとしたきっかけで階段を使う習慣をつけ始めてから、体調が劇的に改善したんです!今回はその実体験をシェアしたいと思います!

• 学内移動が楽に

慶應義塾大学のキャンパスは広いので、移動距離が結構あります。最初は、講義の合間にエレベーターを使ったり、少し歩くときも疲れて座り込んだりしていたんですが、階段を使うようにしたら、歩く速度が速くなったんです!階段を使うことで、心肺機能が鍛えられ、移動の際に感じる疲れが減ったんです。これで、授業の合間に素早く移動できるようになり、時間を無駄にしなくなりました!

• 授業後の集中力が違う

また、階段を使うことで授業後の集中力がアップしたように感じます。1日中座りっぱなしだと、どうしても集中力が切れがちですよね。でも、階段を使って体を動かすことで、リフレッシュできるので、次の授業にも集中して臨むことができるんです!

• 疲れにくくなった

正直、階段を使うのは最初は少し大変でした。でも、徐々に慣れてきて、階段を使うのが楽しいと思えるようになりました!今では、どんなに階段が多くても、「今日はどこまで階段を使おうかな?」と前向きに考えています。僕自身、階段を使い始めてから、全体的に疲れにくくなった実感があります。

3. 二度寝をやめて、朝の時間を有効活用

「二度寝しちゃった〜」って、朝起きたときに思うこと、ありませんか?高校生の皆さんも、試験前や授業がない日は、つい「もう少し寝ようかな…」って、布団に包まれてぐっすり寝ちゃうことってありますよね?でも、実は二度寝には意外な悪影響があることを知っていましたか?僕も昔は「二度寝って最高だな!」って思っていたけれど、実際にその悪影響を実感してから、すっかり二度寝をやめました。今回は、二度寝の悪影響と、それを克服する方法、そして朝の時間をどう有効活用するかについてお話しします!

【二度寝の悪影響とは?】

「二度寝って、たまには気持ちいいよね〜」と感じるかもしれませんが、実は体にとってはあまり良いことがないんです!二度寝がどうして良くないのか、いくつかの理由を紹介しますね。

1. 体内時計が乱れる

人間の体には「体内時計」というものがあって、これは毎日の生活リズムに合わせて自然に調整されています。朝一度起きて、また寝ることで、体内時計が乱れてしまいます。つまり、二度寝をすると、次の日の眠気やだるさが引きずられることになるんです。特に授業がある日は、体内時計がうまく回らなくなって、日中ずっと眠いまま過ごすことになっちゃうんですよね…。

2. 逆に寝不足になる

二度寝って、一見長く寝られた気がするけど、実はその後の眠りが浅くなりがちです。深い睡眠をとることなく、浅い眠りで起きることになるため、かえって睡眠の質が悪化します。結果として、寝ても寝ても疲れが取れない感じになってしまいます。

3. 時間の浪費

二度寝をしている間に、朝の貴重な時間を無駄にしてしまっていることになりますよね。「今日は頑張って起きよう!」と思っても、二度寝すると気づいたら、朝の1時間がなくなっていて、慌てて準備を始める羽目に…。実は、朝の時間を有効に使えるかどうかが、その1日のパフォーマンスを大きく左右するんです!

【二度寝を克服する方法】

それでは、二度寝をやめて朝の時間をもっと有効に使うためには、どうしたらいいのでしょうか?僕が実践して効果があった方法をいくつか紹介します!

• アラームの工夫

まずは、アラームを部屋の遠くに置くこと!アラームが近くにあると、つい「あと5分…」と思って手を伸ばして止めちゃうんですよね。だから、アラームをベッドから離れた場所に置いて、起き上がらざるを得ない状況にすると、二度寝を防げますよ!最初は「めんどくさいな〜」って思うけど、意外にこれが効きます。

• 起きる理由を決めておく

もう一つのコツは、起きた理由をしっかり自分の中で決めておくことです。例えば、「朝の時間を使って勉強する!」とか「ジムに行って体を動かす!」など、自分にとって「これをやりたい!」という理由を持っておくと、朝起きるのが楽しみになるんです。最初は難しいかもしれませんが、朝の「やりたいこと」を見つけると、ぐっすり寝ている自分を目覚めさせる力になりますよ!

• 寝る前に準備をしておく

寝る前に朝の準備を少しだけしておくと、起きた時に「あれ、すぐに動けるな」と感じます。たとえば、服を前の日に決めておくとか、机に勉強道具を出しておくなど。これだけで、朝のダラダラを防げます!僕も寝る前に明日の計画を簡単に立てておくようにしてから、朝の準備がスムーズになりました。

4. スマホ断ちで質の高い睡眠を確保

みなさん、寝る前にスマホをいじっていませんか?寝る前にYouTubeを見たり、SNSをチェックしたり…気づいたら時間が経っていて、寝る時間が遅くなっちゃった!なんてこと、よくありますよね。実は、これって、睡眠の質を下げてしまう大きな原因なんです。僕も以前はスマホを寝る前にいじることが習慣になっていたんですが、ある時から寝る前のスマホ断ちを始めて、ポジティブな変化を実感しました。今日は、その体験をシェアします!

【寝る前にスマホを見ないことで感じたポジティブな変化】

「寝る前にスマホを使うと寝付きが悪くなる」ってよく聞くけど、実際にどんな変化があったのか、僕が体験したことを紹介しますね!

1. 寝付きが早くなった

まず一番大きな変化は、寝付きがめちゃくちゃ良くなったことです!スマホをいじっていると、ついつい頭が冴えてしまって、なかなか寝られないんですよね。でも、スマホを見ないようにしてからは、寝室に入って布団に横になると、すぐに寝入れるようになりました。スマホを見ていた頃は、ベッドに入っても1時間ぐらい寝れなかったのに、今では10分もあれば寝ちゃうことがほとんどです(笑)。

2. 深い睡眠が取れるようになった

実は、寝る前にスマホを使っていると、ブルーライトが目に入って、これが脳を刺激してしまい、寝付きが悪くなるだけでなく、深い眠りにも影響を与えるんです。スマホ断ちを始めてからは、深い睡眠が増えた感じがして、朝起きた時に「ぐっすり寝た!」という実感があります。体もスッキリして、眠気もすぐに取れるようになりました。

3. 朝の目覚めが良くなった

スマホを寝る前に見ないようにすると、朝の目覚めが全然違います!前は、スマホを見ていたせいで寝不足になっていたり、朝起きた瞬間に頭がぼーっとしていたんですが、今ではすっきり目が覚めて、気持ちよく1日をスタートできるようになりました。寝室でスマホを触らないことで、次の日の朝も元気に起きられるようになったんです!

【習慣化のコツ(代わりに読書やストレッチを取り入れる)】

では、どうやって寝る前にスマホを見ない習慣を身につけたのか、そのコツも紹介します!

1. 寝る前の「ルーティン」を作る

僕が最初にやったのは、寝る前にすることを決めて、「寝る前のルーティン」を作ることでした!例えば、スマホを置いた後に、読書を15分間やる、軽いストレッチを10分する、といった感じで、決まったことをするようにしたんです。最初は「寝る前にスマホを見たいな~」って思ったこともありますが、このルーティンを習慣化することで、自然にスマホを手放せるようになりました。

2. 読書でリラックス

寝る前に本を読むと、意外にも心が落ち着いて、寝付きがよくなるんです!最初は眠くならないかな?って思っていましたが、読んでいるうちに、自然と心が静まり、リラックスできるんです。僕は、自己啓発書や小説などを寝る前に読んでいますが、ほんの少しの読書で1日の疲れがリセットされる感じがして、心地よい眠りに導かれるんです。もちろん、面白すぎる本を選ぶと逆に目が冴えて寝れなくなるので(笑)、適度な内容を選ぶことがポイント!

3. 軽いストレッチで体をリラックス

読書だけでは物足りないなと思ったので、ストレッチも取り入れてみました。寝る前に軽いヨガやストレッチをすると、体の緊張がほぐれて、リラックスした状態で眠りに入れるんです。体が温まって、リラックスした状態で布団に入ると、眠りが深くなりやすくなりますよ!僕も、寝る前に5〜10分程度の簡単なストレッチをやっているので、筋肉の疲れも取れて、心地よく眠れるんです。

4. スマホを触る環境を変える

寝室でスマホを触るとどうしても「寝る前にちょっとだけ見ようかな」と誘惑されてしまいます。そこで、寝室にスマホを持ち込まないようにして、寝室とスマホの場所を分けることを試しました。寝室には、スマホは置かず、リビングや他の部屋に置いておくと、誘惑が少なくなって、寝る前にスマホを触らずに済むんです。ちょっとした工夫ですが、これが意外と効果的でした!

5. ジム通いで健康的な体を維持

大学生活を送る中で、体調や健康の管理がすごく大事だと感じることが増えました。特に、授業やアルバイト、友達との遊びで忙しくなると、どうしても運動する時間が取れなくなりがち。でも、大学生活を充実させるためには、健康的な体を維持することが欠かせません!僕も大学に入ってからジム通いを始め、いろいろなポジティブな変化を実感しています。今回は、ジム通いを続けるためのモチベーション維持のコツや、高校生でも応用できるトレーニング法についてシェアしていきます!

【モチベーションを保つための工夫(目標設定や友人とのトレーニング)】

ジム通いって、最初は「これから行こう!」と思っても、続けるのが難しいことがありますよね。僕も最初は、やる気がある日とない日があって、なかなか続けられない時期もありました。でも、モチベーションを保つためのいくつかの工夫を取り入れてからは、ジム通いが習慣になったんです。そのポイントを紹介しますね!

1. 目標を設定する

まず、ジムに通う目的や目標をはっきりさせることが大事です。僕は最初、「健康的な体作り」を目指して始めたんですが、目標が曖昧だとモチベーションが続かないことに気づきました。そこで、「3ヶ月で5kg体重を減らす」とか、「筋肉をつけて体脂肪を減らす」といった具体的な目標を設定したんです。目標が明確になると、「今日は何をしようかな?」と迷わずにトレーニングを計画できますし、達成感を得やすくなります!僕の場合、毎月進捗を確認しながら、達成感を感じることができて、モチベーションが維持できました。

2. 友達と一緒に行く

一人でジムに行くのももちろんいいけど、友達と一緒に行くと、より楽しく続けやすくなります!僕は最初、友達に「一緒にジム行こうよ!」と誘ってみました。最初はお互いに「今日行こうか?」って声かけあうことが多かったんですが、次第に習慣化して、二人でトレーニングするのが楽しみになってきました。お互いに「今日はこれをやろう!」と決めて、一緒に頑張ることで、モチベーションが上がるんです。お互いに成果を見せ合ったり、アドバイスし合うのも楽しいですよ!友達と一緒に行くと、何より行かない理由がなくなるのも大きなポイントです!

3. 自分へのご褒美を設定する

目標を達成したら、自分にご褒美をあげるのもモチベーション維持には効果的です。例えば、1ヶ月ジム通いが続いたらお気に入りのカフェに行くとか、目標体重に到達したら新しいウェアを買うとか。こうやって自分をうまく動機づけることで、ジムに行く理由が増えて、より続けやすくなりますよ!

6. SNS通知をオフにして集中力を高める

大学生活を送っていると、気づかないうちにスマホに依存してしまい、勉強や日常生活に集中できなくなることってありませんか?僕も最初は、SNSの通知が気になってしょうがなかったんです。勉強している最中でも、通知音が鳴るとすぐにスマホをチェックして、気づいたら10分以上、いいね!を押したり、コメントを返したりして時間を無駄にしてしまうことが多かったです。こうした「通知の誘惑」を断ち切らないと、集中力が途切れて、作業効率も悪くなる一方!そこで、僕が実践しているのがSNSの通知をオフにすることです。今回は、通知音から解放されることで得られる「静寂」の効果と、どうやってスマホ設定を工夫して集中力を高めたかについてシェアしていきます!

1. 精神的な安定感

通知が鳴るたびに反応しなくてよくなると、精神的にかなり楽になります。SNSをチェックしたくなる欲求を抑えるために、無理に「自分をコントロール」しなくてもよくなるので、ストレスが減るんですよ。静かな環境の中で、集中したいことに集中できるというのは、意外と大きな効果があります!例えば、勉強している時に「1時間だけ集中する」という目標が立てやすく、実行するのも楽になるんです。

2. 時間管理が上手になる

通知音が鳴るたびにスマホを触ることで、勉強や仕事が中断される回数が増えるんですが、通知をオフにすることで、その回数が減り、より時間を管理しやすくなります。例えば、スマホを一切触らずに勉強した場合、時間がどうしても意識されるので、効率よく時間を使おうとする意識が高まります。これが意外にも大きな成果を生むんです。

3. 深い集中状態に入れる

「集中し続ける」って簡単そうで難しいですよね。でも、通知をオフにしておくだけで、SNSやメッセージの存在が気にならず、集中した状態に入りやすくなります。深い集中が続くと、学習や作業の質も上がり、普段より短い時間で効率的に結果を出せるようになります!これは、勉強でも仕事でも役立つスキルです。

【スマホ設定の工夫(必要な通知だけをオンにする)】

通知をオフにすることで得られるメリットがわかったところで、次はどうやってスマホ設定を工夫するか。通知を完全にオフにするのは簡単ですが、必要な情報もあるので、無理にすべてをオフにするのは逆に不便になりますよね。そこで、僕は必要な通知だけをオンにするという方法を試しました。これがかなりうまくいったので、具体的にどんな設定をしているのかをシェアします!

1. SNSアプリの通知をオフにする

一番効果があったのは、SNSアプリの通知音をすべてオフにすること。これで、InstagramやTwitter、Facebookなど、誰かが投稿したりコメントをしたりしても、通知が鳴らないようにしました。最初は通知がないことに少し不安を感じましたが、すぐに慣れて、今ではほとんど気にならなくなりました!SNSは暇つぶしに使うものだと割り切ることができ、必要なときにだけ開くようになりました。

2. LINEやメッセージアプリは重要な連絡だけ通知

友達や家族からの連絡はやっぱり大事ですが、すべてのメッセージの通知をオンにしていると、勉強中に気が散ってしまうことがあります。そこで、LINEやMessengerの通知は、グループチャットやメッセージが重要な場合にだけ鳴るように設定しました。例えば、「試験の準備について」や「重要な予定変更」など、緊急度が高い連絡だけ通知が鳴るようにして、それ以外の無駄なやりとりで集中を妨げられることがなくなりました。

3. カレンダーとリマインダーはオンにする

勉強のスケジュールや重要な予定を忘れないようにするために、カレンダーやリマインダーアプリの通知はオンにしています。これで、予定が近づいたらちゃんと通知が来るので、集中している最中でも、時間を気にすることなく作業に没頭できます。集中力を高めるためには、「今やるべきことを確実に覚えておくこと」も重要なので、この通知は絶対に外せません!

4. 通知のまとめ設定を活用

最近のスマホには、通知をまとめて確認できる機能があるので、これも活用しています。例えば、SNSやメッセージアプリからの通知を時間帯ごとにまとめて見ることができるので、1回にまとめて確認できるようにしています。これにより、通知音に惑わされずに作業を進めることができるんです!

7. タスク管理で日々を計画的に

大学生活や勉強で忙しい日々を送っていると、「今日は何をしたっけ?」と振り返ったときに、達成感を感じられないことってありますよね。特に、時間があっという間に過ぎる大学生活では、何を優先すべきかを考えることが難しくなりがち。でも、タスク管理をしっかりと行うことで、1日の終わりに「今日は充実してたな!」って感じられるんです!今回は、僕が実践しているToDoリストの作成方法と優先順位の付け方、そしてそのタスク管理がどんな形でモチベーションに繋がるのかを紹介します!

【ToDoリストの作成方法と優先順位の付け方】

まず、僕がタスク管理で大切にしているのは、ToDoリストを毎日作成することです。これをやるだけで、1日の流れがグッとスムーズになります。では、実際にどんなふうにToDoリストを作っているかを見ていきましょう!

1. 朝一番にその日のタスクを整理する

毎朝、まず起きたら最初にやることはその日のタスクを整理すること。大学に行く前や朝食を食べた後など、少しだけ余裕がある時間に、ノートやスマホにその日やるべきことを全部書き出します。大事なのは、やるべきことを「頭の中で整理する」んじゃなくて、外に書き出して可視化することです。自分の頭の中で考えているだけだと、どうしても忘れてしまったり、何から手を付けていいかわからなくなったりするので、必ず書き出すようにしています!

2. タスクに優先順位をつける

ただリストを書くだけでは、やるべきことがバラバラになってしまうので、次はそれらに優先順位をつけます。僕は、「重要度」×「緊急度」の2軸でタスクを分類しています。例えば、試験の勉強やレポート提出の期限が迫っている場合は、すぐに取り掛かるべき高優先度タスクになりますよね。一方で、少し余裕があるタスクやリラックスする時間は、低優先度にします。優先順位をつけることで、「何から手をつければ一番効果的か」が明確になるので、集中しやすくなります!

3. 時間をブロックしてタスクに取り組む

また、ただ書き出したタスクを順番に消していくだけではなく、1つのタスクにどれくらい時間をかけるかを決めることも大事です。例えば、「英語の勉強を1時間」「レポートを書く2時間」といった具合に、時間をブロックしてタスクに取り組むことがポイントです。こうすることで、ダラダラと無駄な時間を過ごさず、効率的にタスクをこなしていけます!

4. タスクを細かく分けてリスト化する

大きなタスクって、どうしても後回しにしがちですが、これを小さなタスクに分解することで、取り掛かりやすくなります。例えば、「レポートを書く」と一言で書いても、それだけでは漠然としていて取り掛かるのが面倒に感じます。そこで、次のようにタスクを細かく分けます:

• レポートのテーマを決める

• 参考文献を調べる

• イントロ部分を書く

• などなど…

こうやって、小さなステップに分けていくことで、「あれ、意外と簡単にできるかも!」と感じられるようになります。

【達成感を得ることでモチベーションが上がる仕組み】

ToDoリストを作成して、優先順位をつけ、実行することで大きな成果を得られることがわかりますが、それだけではまだ足りません!重要なのは、達成感を得ることでモチベーションを高めることです。僕が実践している方法を紹介します!

1. タスクを完了したらチェックを入れる

リストにあるタスクを終わらせたら、すぐにそのタスクにチェックを入れるか、消すことにしています。これが意外と気持ちいいんですよ!「あ、これで終わったんだ!」と実感できると、その後のタスクに対してもモチベーションが上がり、次々に作業をこなしていきたくなります。小さな達成感を得ることで、「次も頑張ろう!」という気持ちになり、次のタスクへのやる気がわいてくるんです!

2. タスク完了後に自分を褒める

リストのチェックを入れた後、自分を褒めることも大切!「よくやった!」って言いながら、自分に少しのご褒美をあげると、自分のモチベーションがどんどん上がります。例えば、勉強が終わった後に好きなスナックを食べたり、少しゲームをしたりすると、頑張った自分をリフレッシュできるので、次のタスクにも集中できるんです。

3. タスクが終わった時に達成感を感じると次が楽になる

タスクを終わらせた時の「やった!」という気持ちは本当に大事で、この達成感が積み重なると、次のタスクにも前向きに取り組むことができます。逆に、タスクを先延ばしにすると、いつまで経っても達成感を感じられず、モチベーションもどんどん下がっていくんです。だから、できるだけその日のうちにタスクを終わらせて、次のステップに進むことがモチベーション維持には必須です!

8. リラックスタイムを確保する

大学生活、特に忙しい大学3年生の僕にとって、「休む時間」をしっかり確保することは本当に大事な習慣です。毎日がテスト勉強や課題提出、サークル活動に追われる中で、たまにはリラックスする時間を持たないと心も体も持ちません!そのため、僕は毎日、「30分の自分時間」を作るようにしています。この時間を確保することで、より充実した1日を送れるし、何より気分がすごくスッキリします!

今回は、忙しい日々でもリラックスタイムを確保する大切さと、実際に僕がやっているおすすめのリラックス方法について紹介します。これ、大学生はもちろん、現役の高校生にもぜひ取り入れてほしい習慣です!忙しい学生生活に必要不可欠な方法なので、ぜひ読んでみてくださいね!

【忙しい日でも「30分の自分時間」を持つ大切さ】

みんな、毎日忙しいですよね?授業に部活、友達との予定、やらなきゃいけないことが山積みで「自分の時間なんてない!」なんてこともしばしば。でも、どんなに忙しくても、自分だけのリラックス時間を作ることは、パフォーマンスを上げるためには必要不可欠なんです!

僕がやっているのは、毎日30分だけでも完全に自分の時間を確保すること。この30分があることで、1日中の疲れやストレスをリセットできるんです!たとえば、忙しくて気がついたら「今日はずっと動いていたな…」という日も、たった30分の休憩で気持ちがリフレッシュできるんですよ。さらにこの時間を上手に活用することで、次のタスクにも集中して取り組めるんです。

【おすすめのリラックス方法(音楽、アロマ、短時間瞑想)】

さて、ではその「30分の自分時間」をどんな風に過ごすか。実はリラックス方法はたくさんあって、どれを選ぶかはその日の気分に合わせることができるんです!僕がよくやっているリラックス方法をいくつか紹介しますね。

1. 音楽を聴く

音楽はリラックスするための最強のツールです!僕はクラシック音楽やジャズをよく聴きますが、アップテンポな音楽を聴いてエネルギーをもらうのもいいですよね。特に、お気に入りのプレイリストを流しながら、何も考えずにリラックスする時間が大好きです。音楽が流れていると、自然に心が落ち着いていく感じがして、「もう少しだけ休みたいな」と思っている時にぴったりです!

2. アロマでリラックス

アロマもまた、気分をリラックスさせるために素晴らしいアイテムです。僕はよくラベンダーやユーカリのアロマオイルを使います。アロマディフューザーを使うと、お部屋の空気もいい香りで満たされて、すごく落ち着きますよ。特に夜寝る前に使うと、眠りやすくなる感じがして、次の日に疲れを残さず寝られるのでおすすめです!

3. 短時間瞑想で心を落ち着ける

最近、瞑想が注目されているのは知っていますか?実は、短時間の瞑想がとてもリラックスできるんです!瞑想といっても、難しいことは一切ありません。目を閉じて、深呼吸をしながら自分の呼吸に意識を集中させるだけ。1分でも5分でも構わないので、自分のペースで心を落ち着ける時間を作ります。

瞑想をすると、頭の中がすっきりして、余計な考え事が減っていきます。これが、次にやるべきことに集中するためにとても役立つんですよ!僕もよく、勉強の前や仕事の前にリラックスしたいときに試してみます。ちょっとした休憩を挟むことで、脳の疲れをリセットできるんです。

9. メモを取る習慣でアイデアを逃さない

みなさん、メモを取る習慣って持っていますか?大学生活が忙しくなると、授業や課題だけでなく、日常の中でもたくさんのアイデアや情報が頭をよぎる瞬間が増えてきますよね。でも、その一瞬のひらめきや気づき、もしメモしなかったら、あっという間に忘れてしまうことって多いんです!だからこそ、メモを取ることは僕の中で欠かせない習慣となっています。

今回は、僕が実際にメモを取る習慣を取り入れてから感じた効果や、どんなメモツールを使っているか、さらに高校生の皆さんにも実践できるメモ方法について紹介します!

【学業や日常生活で「メモ」の効果を実感したエピソード】

メモを取る習慣は、最初は「これって本当に役立つのかな?」って思っていました。でも、実際にメモを取り始めてから、その効果を実感することができました。特に僕が感じたメモの大きなメリットは、「アイデアを逃さない」「重要な情報を整理できる」ことです。

例えば、大学の授業で何気ない瞬間に先生が言った言葉や、友達と話していて突然思いついたアイデア。その瞬間にメモしておくことで、後で思い返したときに「あ、そういえばこれ使える!」という気づきがありました。特に経済学の授業では、時々重要なポイントがサラッと話されることがあります。その時にメモを取っておかないと、後で試験やレポートで使えなくなってしまうんです!

また、日常生活でもメモの効果は大きいです。例えば、サークルでの会議や友達との雑談でふと出たアイデアや約束、やるべきことをメモしておくことで、次にどう行動するべきかが明確になり、忘れることなく実行できます。メモを取ることで、頭の中がスッキリ整理され、効率よく動けるようになったんですよ!

特に僕がメモを取る習慣を始めてから良かったのは、大切なことをすぐに忘れないという点。みなさんも、授業中や会議中に何か思いついたことや大事な話をしているとき、メモしておくとその後の活用がスムーズになりますよ!

10. 2日に1回の部屋掃除で気分をリセット

「部屋が汚れていると、気分もなんだかスッキリしない。」と感じること、ありますよね?大学生活が忙しくなると、どうしても部屋が散らかりがち。でも、部屋がきれいだと心もスッキリするって、実は本当に大事なことなんです!私も最初は「どうせすぐに散らかるし…」なんて思っていましたが、2日に1回の部屋掃除を習慣にした結果、かなり変わったことがありました。

今回は、部屋がきれいになるとどうして気分が良くなるのか、そして効率的に部屋をきれいに保つ方法についてお話しします。特に忙しい高校生や大学生にとって、掃除はストレス解消にも繋がる大事な習慣ですよ!

【部屋が整うと心がスッキリする理由】

部屋がきれいだと、なんとなく気持ちが落ち着く…それってただの気のせいだと思いますか?実は、心理学的に見ても、部屋の整理整頓と心の状態には密接な関係があるんです!例えば、散らかった部屋だと、目に入るもの全てが気になって、無意識のうちにストレスを感じやすくなります。散らかった物を見て「片付けなきゃ」と思いながら、次々と目に入るものが気になり、頭の中が整理できないんですよね。

その点、部屋がきれいだと、視覚的にスッキリしているので、気分が落ち着き、集中しやすくなります。試験勉強やレポート作成、サークル活動など、何かに集中したいときに、部屋が整っていると心が穏やかになり、作業効率が上がりますよ!何より、部屋がきれいだと「次にやるべきこと」に気を取られずに済むので、余計なことを考えずに済むんです。

【時間をかけずに部屋をきれいに保つコツ】

忙しい大学生活の中で、掃除を習慣化するのは簡単なことではありません。実際、毎日掃除しているわけではなく、私は2日に1回の掃除を心掛けています。でも、意外とこれがちょうど良いペースなんです!

掃除を習慣化するために、いくつかのポイントを押さえると、意外にスムーズに部屋をきれいに保てますよ。特に、時間をかけずにできるコツを紹介します!

1. 毎日少しだけ片付ける

掃除を一気にやろうとすると、気が重くなることがあります。でも、毎日少しだけ片付ける習慣をつけると、負担が減ります。例えば、テーブルに散らかっている教科書や飲み物の空き缶を片付けるだけでも、部屋がスッキリしますよ!これを毎日やるだけでも、部屋の状態はかなり変わります。

2. 寝る前に必ず5分だけ片付ける

寝る前に、5分だけ部屋を整えることを心がけています。これだけで、朝起きた時に気持ちよく目覚めることができるんです!部屋に物が散らかっていると、目覚めた瞬間から「片付けなきゃ」という気持ちが重くのしかかります。寝る前にちょっとだけ整えるだけで、翌日がもっとスムーズにスタートできます。

3. 片付けるエリアを決めておく

部屋全体を一度に片付けようとすると、どこから手をつけていいのか迷うこともありますよね。そんな時は、片付けるエリアをひとつだけ決めておくと良いです。例えば、「今日は机周りだけ整理しよう」「明日は床の荷物を片付けよう」など、少しずつやることで、部屋全体を効率よくきれいに保てます。

4. 不要なものを減らす

物が多いとどうしても掃除が面倒になりがちです。私は、定期的に不要なものを処分するようにしています。例えば、使っていない教科書や服、古いノートなど。要らないものを減らすだけで、部屋が広く感じるし、掃除も楽になりますよ!定期的にチェックして、必要ないものを手放す習慣を作ることが大切です。

5. 掃除用具は手に取りやすい場所に

掃除用具(ほうき、掃除機、雑巾など)は、すぐ手に取れる場所に置いておくと便利です。「掃除しよう」と思った時に、探す手間が省けますよ!手に取りやすいところに置いておけば、ちょっとした汚れもすぐに掃除できるので、部屋がきれいな状態を保ちやすくなります。

【高校生からでも始められる習慣】

大学生活が始まると、いろんなことに取り組みたくなりますよね。勉強、アルバイト、サークル活動、友達との時間…でも、その前にやるべきことがある!それは、高校生のうちに「良い習慣」を身につけておくことです。大学生活のスタートをより良く切るためには、高校生のうちから日々の習慣をしっかり作っておくことが大切なんです。

そこで今回は、私が実際に大学生活で取り入れている習慣の中でも、高校生からでもすぐに始められる習慣を紹介します!特に、「朝食」「階段」「二度寝防止」「SNS通知オフ」「メモ」の5つは、すぐに取り組めるので、ぜひ実践してみてください。

1. 毎朝、朝食を食べる

高校生の皆さん、朝食、きちんと食べていますか?学校が忙しくて、時間がないからって、朝食を抜いてしまうこと、ありますよね。でも、朝食を食べることって、学業にも生活リズムにも大きな影響を与えるんです!実は、朝食を食べることで、脳の働きが活発になり、学校の授業や勉強に集中しやすくなるんですよ。

2. 学校の階段を活用する

学校の建物って、たくさんの階段がありますよね。エレベーターやエスカレーターを使わずに階段を使う習慣をつけることで、健康的な体作りに役立ちます。高校生でも大学生でも、体力をつけておくことは超大事です!

さらに、通学時に歩く道を少し工夫するのもいいですね。駅から学校までの道を、少し遠回りして歩くことで、日常的に歩数を増やすことができます!

3. 二度寝防止で朝の時間を有効活用

「二度寝したい気持ち、分かる!」と、誰しも経験があると思います(笑)。でも、二度寝って結局、寝た気がしないし、1日のスタートが遅れてしまいますよね。二度寝を防ぐためには、早起きの習慣を身につけることがカギです!

4. SNS通知オフで集中力アップ

スマホの通知、気になりませんか?SNSやLINEの通知がバンバン来ると、つい見たくなっちゃうけど、その度に集中力が途切れてしまうんです。勉強中や授業中に通知をオフにするだけで、集中力が格段にアップします!

私が実践している方法は、必要な通知だけオンにすることです。例えば、カレンダーのリマインダーや、家族からの重要な連絡の通知だけはオンにして、それ以外のSNSやアプリの通知はすべてオフにしています。このように、必要なものだけを通知することで、無駄な気を散らすことなく、集中して取り組めるんです。

5. 授業中にメモを取る習慣

授業中にメモを取ること、すごく大事な習慣です!私も大学に入ってから、さらにメモを取る重要性を感じるようになりましたが、高校生のうちからメモを取る習慣をつけると、大学の授業でも楽になります。

授業で話されたことをそのまま書き留めるだけでも、記憶が定着しやすくなりますし、あとで振り返ったときに重要なポイントを見直すことができます。ノートに色を使う、図や表を加えると、視覚的にも整理されて、覚えやすくなりますよ!

高校生からでも、すぐに始められる習慣はたくさんあります!特に、朝食をしっかり食べる、階段を使って運動する、二度寝を防ぐ、SNS通知をオフにして集中する、授業中にメモを取るという5つの習慣は、どれも簡単に取り入れることができて、日常生活の質を大きく向上させてくれます。

これらの習慣を身につけることで、大学生活のスタートダッシュもスムーズに切れるし、今後の自分の成長にも繋がりますよ!高校生のうちから、少しずつ良い習慣を作っていきましょう。未来の自分にとって、きっと大きな財産になるはずです!

【まとめ】

さて、ここまで大学生活をより充実させるために取り入れた10個の習慣についてお話ししてきましたが、実はこれらの習慣、どれも小さなことです。毎日の小さな積み重ねが、大学生活を大きく変えることができるんです!でも、一気に全部を始めようとすると、逆に大変だし、続けるのが難しくなってしまうかもしれません。

だからこそ、自分に合った習慣から始めることが大事です。例えば、朝食をしっかり食べることから始めるでも、階段を使うようにしてみるでも、自分ができそうなものから一つ選んでスタートすれば、無理なく続けられます。最初は少しの変化でも、続けていけば、その効果を実感できるはずです。

小さな習慣の積み重ねが大学生活の充実度を大きく変える!

「今からこんな小さなことを始めても、すぐに効果が出るの?」と、疑問に思うかもしれません。でも、ちょっとした習慣の変化が積み重なることで、自分の生活の質が劇的に変わるんです!大学生活を充実させるためには、勉強や部活、友人との時間を大切にするのはもちろんですが、日々の小さな習慣の積み重ねが大きな違いを生むんです。

自分に合った習慣から始めることの重要性

そして、何よりも大事なのは、自分に合った習慣から始めることです。急に大きな変化をしようとすると、続けるのが難しくなりますが、少しずつ生活に取り入れることで、自然に習慣が定着していきます。焦らずに、自分に合ったペースで取り組むのが一番です!

「今日から1つ、新しい習慣を始めてみませんか?」

さあ、ここまで読んでくださったあなた!今日から、新しい習慣を1つだけ始めてみませんか?例えば、朝食を食べることでも、二度寝を防ぐことでも、SNS通知をオフにすることでも、何でもOKです!新しい習慣を1つ始めることで、きっと大学生活のスタートがより良いものになりますよ。

どんな小さなことでも、毎日続けることで確実に自分の力になります。一緒に、今から少しずつ、理想の大学生活に向けて頑張っていきましょう!