やっほー!だにだよ。

高校2年生の冬から春くらいにかけて、「もうそろそろ受験勉強始めないとな」と受験の意識が高まる人が多いんじゃないかと思います。

今回はそんなこれから受験勉強を始める君に!今後の受験勉強において気を付けるべきことをまとめてみました!

受験勉強をしているときも、この記事の内容を頭の隅っこに入れておくといいと思います!

この記事がおすすめな人

- これから受験勉強を始める予定の高校生

- 今受験にむけて何をすればいいのかわからない高校生

- 受験に向けて知識を集めている高校生

- 子供の受験についての情報を集めている保護者の方

【筆者の紹介】

ペンネーム:だにえる(一人称たまにだにになります。)

学校:立教大学経営学部国際経営学科

学年:1年生(2024年現在)

受検方式:一般受験(英検利用)

サークル:軽音系サークル、ベリーダンスサークル

1.塾選びは慎重に。

受験勉強を始める上で、塾に入ろう、あるいは塾を変えようとする人も多いと思います。

塾は、大学受験に関する情報をレクチャーしてくれたり、効率的な勉強方法等を教えてくれたりと受験勉強に大いに役立つ機関ですが、選び方を間違えると、高いお金を払ってむしろ第1志望合格から遠ざかってしまう場合もあります。

ここではまず、実際の私や周りの友達の経験を基に、塾選びにおすすめの時期やコツ、性格別に向いている塾のタイプなどを紹介します。

<塾選びにおすすめの時期>

塾選びにおすすめの時期は、高校2年生の冬から春くらいだと思います。

探し始めるの自体はもっと早くてもいいかもしれません。

実際私が塾に入塾したのは、高校2年生の3月(高校3年生に上がる前の春休み)でした。塾探し自体は高校2年生の冬休みくらいから始めていて、ネットで調べたり、各塾に両親と話を聞きに行ったりしていました。

高いお金が絡むものなので、学費を出してくれる保護者の方とよく話し合いをすること、そして理解が得られないようなら時間をかけてどうしてもこの塾に通いたいんだと説得しましょう。将来学費を返しますとかね。

塾選びは受験の成功失敗を握る大きなカギになります。なるべく両親に任せっきりにするのではなく、自分で主体的に塾選びを進め、もし通わせてもらえるなら両親にそのことに対してちゃんと感謝を示しましょう。

私は高校2年生に上がったころから受験を意識して定期テスト勉強に力を入れていたのですが、いわゆる学校の授業や先生への質問だけで独学で勉強を進めるのに限界を感じ、1年間かけて両親に塾に通わせてもらえるように説得し続けました。

<塾選びのコツ、向いているタイプ>

いわゆる大学受験予備校・塾には大きく分けて3つのタイプがあります。

「集団指導型予備校」「個別指導型予備校」「映像授業型予備校」の3つです。

私は高校1年生で映像授業型予備校に入学するも合わなくてやめてしまい、高校3年生から集団指導型予備校に入学しました。大学に入ってから個別指導塾での受験生指導をしています。

色々なタイプの塾を経験してきて、それぞれの特徴や向いている人をまとめてみました。

①集団指導型予備校の特徴・向いている人

特徴:だいたい10人くらいから40、50人くらいで同じ教室で授業を受ける、学校の授業と似たようなスタイル。大手予備校はこのスタイルが一般的。

〇メリット

・大手予備校などの場合は特に、いわゆる「名物講師」と呼ばれる、受験のプロの授業を受けられるため、わかりやすい。授業の質が高い。

・大手予備校等は特に、設備がしっかりしている傾向にある。

・カリキュラムがしっかりしている、とれる講座(クラス)が豊富な傾向にある。例えば早稲田対策用のクラスとか、国公立向けのクラスなど。

・周りの生徒の様子から刺激を受けることができる。ライバルや友達ができやすい。

〇デメリット

・いわゆる学校型の受け身な授業だと寝てしまう、集中できない人には不向き。

・先生やチューターの目が行き届かないこともあり、自分から質問したり助けを求めないと一人で悩むことになりかねない。

・塾によっては授業以外の自習指導などが個別にないため、ある程度の自己管理能力が求められる場合がある。

・スケジュールの融通が利かない場合があるため、遅めの時期まで部活などが忙しい人は自分で穴埋めしないと置いていかれる傾向がある。

〇向いている人

・周りから影響されて頑張れる人、競争心がある人

・ある程度自己管理ができる人

・自分から質問したり、助けを求めたりできる人

・強い目的意識がある人

・塾中心の生活ができる人

②個別指導型予備校

特徴:先生と1対1あるいは1対2または多くて3くらいの規模間で授業をする。

〇メリット

・自分のスケジュールやペースに合わせて授業を組みやすい。

・質問したり、助けを求めたりしやすい。

・自分の目標や学力に応じた、オーダーメイドのカリキュラムで力を伸ばせる。

・苦手分野や科目を重点的に対策できる。

・周囲に気を取られることなく、自分の問題に集中できる。

〇デメリット

・講師が大学生のアルバイトなどが中心だったり、担任制度がないため大手予備校に比べて当たり外れが激しい傾向がある。極論毎回初めまして状態になりかねない。

・比較的集団予備校よりも費用が高めだとされている。

・競争心が生まれにくい。

・怠けようと思えば怠けられてしまう、良くも悪くもペースや目標を落とそうとすれば簡単に落とせてしまう。

〇向いている人

・自分のペースで勉強したい人

・積極的に先生に質問、助けを求めたい人

・歳の近めな先生の方が安心して授業を受けられるという人

・部活などが忙しく、塾と両立したい人

③映像型予備校

特徴:塾のパソコンや、自分のスマートフォン・パソコン等で授業動画を見て、専用のテキストの問題等を解くような形式で講座を受講する。

〇メリット

・いわゆる名物講師といわれる先生の授業を受けることができる。

・比較的自分のペースで受講ができる。

・早送りや巻き戻しなどが可能なため、先生の雑談をとばしたり、苦手な箇所や、聞き取れなかった内容をしっかり聞いたり効率的に授業が受けられる。

・家や学校、カフェなど、どこでも授業が受けられる。

〇デメリット

・わからなかった箇所の質問が難しい。

・チューターが大学生アルバイトで当たりはずれが激しい。

・しばらく受講しないとチューターや教室長などから電話で圧をかけられる場合があるため、一概に自分のペースで受講できるかといえばそうでもない。

・自分でちゃんと管理できないと、いくらでもなまけられるしわからないまま先に飛ばすなど不正ができてしまう。

・講座をやたらたくさん受講させてくる傾向があるため、自分で必要かどうかを見極めて断る必要がある。断らないと受講に忙しくて問題集などのアウトプット型の学習ができない。

・高校3年生の夏休み以降に受講を始める人は、授業を受けることに時間がとられて、作業のようになってしまう上に、過去問対策等色々なものが中途半端になる可能性があるためおすすめできない。

〇向いている人

・元々学校の成績が良く、ある程度基礎ができている人

・コンスタントに努力を続けられる人、計画を立ててそれ通りに動ける人

・自分の意思を持っている人。講座の勧誘などを断れる人。

・ハイペースで受験勉強を進めたい人。

若干私のバイアスがかかっている部分もありますが、それぞれのタイプの塾に通っていた友達の様子や、経験なども入っているため、おおよそ事実だと言えると思います。

2.行事や部活、スマホとの付き合い方

<行事や部活との文武両道の現実と、コツ>

学校の先生に、「受験勉強だけじゃなくて行事や部活も最後まで頑張れる人が第1志望校に合格できるんだ!」なんて言われたことはありませんか?

私の学校はよく言われていました。卒業生講話なるものも、部活やら委員会と高いレベルで文武両道を両立していた人ばかりが呼ばれていたし、お前らもそうしろよ!みたいな空気を感じていました。

そんなかっこいい先輩たちを見て「俺も!」「私も!」と高3の割と遅い時期まで部活や行事に打ち込んで、「勉強?これが終わった後に本気出そう!」とか言って結局切り替えられなくて上手く両立できなかった人の多いこと。

ネットにも色々そういった文武両道スーパーマンの体験談などがたくさん載せられていますが、みんながみんなそうなわけではない現実もあります。

比較的遅い時期まで行事や生徒会長の仕事などと、ほどほどに両立していた私が実際意識していたことは「あくまで優先順位で1番高いのは勉強で、そのほかは2の次」だということです。

私が苦手だったのもあるとは思いますが、多くの人にとって「これが終わったら勉強だけやる!全力で後れを取りもどす!」と秒速でシフトチェンジして長期間全力でずっと走り続けるといったことは難しいと思います。

具体的に私がやっていたのは、午前中は勉強を3時間やる。スキマ時間や休憩時間で行事や生徒会長としての仕事の準備や計画をたてて、午後3時間だけ行事・生徒会長の仕事をする。夕方からは塾で勉強する。といった感じです。

ずっと集中はできないので、行事や生徒会の仕事は自分のできる限りのことをやる、自分にしかできないことをやって、他は比較的手が空いている後輩や推薦などで早く受験が終わった人に任せるなどをしていました。

「自分にできる限りのことだけ」をやるんです。自分がやらなきゃならない仕事って意外と整理してみれば少ないですし、他の人に任せられる仕事もたくさんあります。

人に頼みづらいと感じる人もいるかもしれませんが、意外とすんなり受け入れてくれたりします。

行事や委員会・部活などを最後までやること自体は私も賛成です。だけど、あくまで優先順位は勉強の方が上であること。それを念頭に置いて、勉強以外の活動に時間を割きたい人は「タスクを最小限自分ができることのみにする」「周りの人を積極的に頼る」ことが大切だと思います。

<スマホ・SNSとの付き合い方>

受験生のインスタプロフィールあるある「dm見ません」「受験終わるまでログアウト」

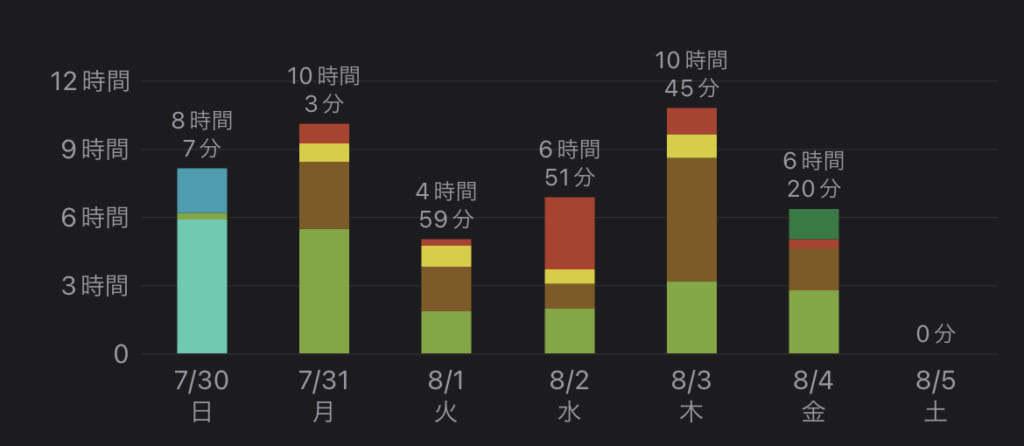

みんなインスタとか、SNSを消してみんなスタディープラスを使い始めますよね。私が中学3年生の時も、高校3年生の時も同じでした(笑)

snsを消すか消さないか問題ってあると思います。

ちなみに私は消したり消さなかったりしていました。

具体的には、勉強をしているときや、集中したいときは消していて、休み時間や夜などは再インストールしてみていましたね。snsで心を躍らせたり、笑ったりする時間がないと、心が壊れてしまうと思ったからです。

snsといっても、ほとんど同級生はインスタなどは更新しないので、YouTubeやティックトック、インスタの趣味垢とかを見ていました。重要なリラックスタイムです。

だらだらと見続けてしまう癖がある人やsns以外にリラックス方法がある人は受験が終わるまでsnsを消しても全然いいと思うし、その方がいいと思います。

私は基本受験勉強も1人でしていたり、あんまり友達を関わるっていうより1人で好きな時に勉強して好きな時にリラックスしたいタイプだったので、1つの娯楽・リラックス法としてsnsは残していました。

あるいは時期によって私もsnsを見ないようにしていた時期があります。

特に私は英検準1級がないと合格が難しいと言われる大学、学部を目指していたので、英検を受ける直前期などは見ていませんでした。時間があるなら全部英検対策に費やすんだ!みたいな感じでやってました。その時期だけはね。

中学時代は勉強中もスマホが気になってしまうたちだったので、塾では先生にあずかってもらって、家では家族に持っていてもらうなど人に預けることで、完全なスマホ断ちをしていました。

sns、スマホとの付き合い方、少しでも参考になればうれしいです。

3.模試の結果はどうでもいい。心が楽になる模試の結果の受け止め方。

模試の結果に一喜一憂している人、これからするであろう人など、たくさんいると思います。

ただ、正直模試の判定自体にはあんまり意味はないと私は思ってます。私自身最後まで第1志望、第2志望の立教経営、中大国際経営は最後までE判定しかとったことがないですし、それ以外の併願校もDとかCとかでした。

大体多くの受験生の皆さんが受ける模試って「共通テスト模試」か「記述模試」だと思うんです。

たしかに、共通テストや記述などに重きを置いている国公立の大学を目指す方にとっては判定は正確なものかもしれませんが、多くの私立一般第1志望の人たちが受験するのはそれぞれの学校で作られる個別試験ですよね。

個別試験ってその学校によって問題の出題傾向、スタイルも全然違いますし、共通テストや記述模試のフォーマットとはだいぶ違うと思います。

だから、正直共通テスト模試は共通テストの対策をすれば伸びるけど、私立の過去問対策をいくらしても模試の判定がストレートに上がるとは言い切れないと思うんです。

共通テスト模試の判定が低くても、第一志望の過去問をたくさん解いて傾向に慣れて、基礎力が伴ってれば受かります。逆に、共通テスト模試の判定が高くても、過去問対策をまともにやっていなければ落ちることもあります。

だからみなさん、共通テストを一般試験で利用しない入試方式の学校を志望の人(主に私立の人かな)は特に、判定に一喜一憂するのは無駄なのでやめましょう。

ただし、模試にはもっと重要な効果があるので真剣に取り組んでください。

・自分がどの分野、どの問題形式を苦手としているのかが明確になる→学習計画が立てやすくなる。

・決められた時間内に解き切る、集中して問題に取り組む練習になる。→本番実力を出しやすくなる。

・公開会場の場合は特に、試験会場の雰囲気に慣れることができる。→本番緊張せずに済む。

真剣に取り組めば、このようなメリットがあります。

模試の1番効果的な使い方は「自分の苦手分野をあぶりだしてそこを重点的に参考書・問題集などで対策すること」です。

極論偏差値も順位も点数も見なくていいです。気にすることはありません。失点した部分の原因を見つけて、次から間違えなければいいんです。

4.勉強は風邪薬ではなくビタミン剤。焦るな。

これから受験勉強を始める人、もうすでに始めている人へ、「受験勉強」の捉え方について少しお話しようと思います。

今後、皆さんはようやく勉強し始めたのにあんまり伸びを感じない時期、長期休みでめっちゃ勉強したのに全然成績変わらないじゃん、、、なんて時期に直面すると思います。

これまでの勉強やそれ以外の経験でもそんな時期を経験したことがある人もいるかもしれませんね。

実は、勉強の効果が出る、あるいは伸びを感じやすいタイミングって基本的に勉強を始めてから3ヶ月後とかって言われているんです。

おせえよ!!

その勉強頑張ってる時期と効果が出てくる時期のラグに耐えきれず、諦めてしまう受験生も少なくないです。

でもそれじゃあもったいないです。

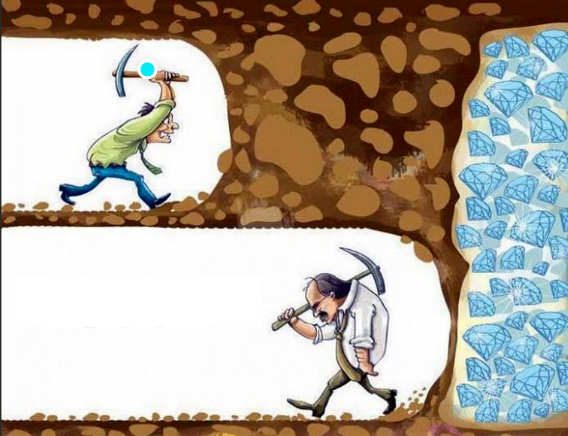

この風刺画を見てください。

有名な風刺画なので、もしかしたら見たことがある人も少なくないかもしれませんね。

あとちょっとで、あとちょっと掘り進めればたくさんのダイヤモンドが手に入ったのに、掘り当てる直前で諦めてしまった人の絵です。

あと少し努力を続けていたら、たくさんのダイアモンドを掘り当てることができたのに。

このまま引き返してしまったら今までの努力は水の泡です。

だから、なかなか勉強の効果が出なくて、嫌になっても、あと少し!あと少し!と続けていくうちに大きな成果が「いつの間にか」やってくるものなんだと思います。

もう1つおすすめ皆さんにご紹介したい考え方があって、それが「勉強は風邪薬じゃなくてビタミン剤」だということです。

私もいわゆるスランプという時期、塾の自習室でふと顔を上げた時にたまたま目に入った張り紙に書いてあったんです。

どゆこと?と一瞬はてな3つくらい頭の上に浮かんだのですが、つまりはこういうことです。

「勉強は風邪薬のようにすぐに効果が出るものではない。ビタミン剤のように毎日飲み続けて、知らず知らずの間にお肌綺麗になって効果が現れるものなんだよ。」

すごいですねー。よく考えますよね。どこの誰が考えたのかはわかりませんが。

なんだかこの表現が腑に落ちて、頑張ってるわりに全然結果がついてこなかった時期の私の心に刺さったんです。

みんなさんにも共有しておきますね。

まとめ

今回はこれから受験勉強に本格的に取り組もうとしている高校生の皆さんへ、受験を経験した身としてアドバイスをまとめてみました!

少しでも役に立てたら嬉しいです。よかったらいいねお願いします!

みんながんばれ!