この記事を書こうと思ったきっかけ

本題に入る前に、少しこの記事を書こうと思ったきっかけについても触れておこうと思います。

私は普段、塾講師として多くの受験生を指導したり、YouTubeで受験系の動画を発信したりしています。

そんな中で最近よく感じるのが、意外と多くの生徒が「模試や過去問の復習」を正しくできていない、ということです。

普段多くの勉強量をこなし、毎日8時間・9時間といった長時間勉強をしているという受験生から、「全然模試の結果が伸びてないんです・・・。こんなに頑張っているのに!」と相談を受けることが多々あります。

彼らは爆伸びするまであともう一歩なんです。とても惜しい。

間違えた原因を分析して次に活かす復習の質が伴わなければ、努力は半分も成果につながらないことがあります。逆に、この復習のやり方を正しくマスターすれば、今までの勉強量が一気に力になるのを実感できるはずです。

模試や過去問は単なる「自分の実力を測るテスト」ではなく、「自分の弱点を見つける宝庫」です。間違えた問題や時間をかけすぎた問題、解けたけれど不安の残る問題——これらはすべて、自分の理解の穴や思考のクセを教えてくれるサインです。しかし多くの生徒はここで止まってしまい、「解くだけ」「答え合わせだけ」で満足してしまいます。

何割とれた!とか、最低合格点まであと・・・とか。

間違えた問題はさらっと回答を見て終わりにして、点数ばかり見て一喜一憂していませんか?(私もなんだかんだ受験生だった当時はそうでした笑 気持ちはすごくわかりますよ)

例えば、社会の歴史問題で年号を間違えた場合、多くの生徒は答えを確認して次に進むだけです。しかし歴史は一つの事件が前後の出来事や背景とつながっています。年号だけ合っても、人物や事件の因果関係を理解できていなければ、同じタイプの問題でまた間違えてしまいます。

模試や過去問を正しく活用する生徒は、間違えた問題を解き直すだけでなく、関連する内容まで教科書や参考書で確認します。こうすることで知識が深まり、同じミスを繰り返さなくなります。また、現代文の漢字ミスや、英語の読み飛ばしなど、自分のクセに気づくきっかけにもなります。クセを分析すれば、効率的に学習計画を修正できるのです。

まとめると、模試や過去問は「テスト」ではなく、「学習の方向性を示す地図」です。この地図を活用し、間違えた原因を分析して知識を整理する——これが、努力を成績に変える最大のポイントです。

ということで序盤から少し長くなってしまいましたが、実際私や周りの友達がやっていて伸びを実感した、「模試・過去問の復習ルール5選」をご紹介します!

模試・過去問を解いた後にやるべき正しい復習法

1.なるべくその場で解きなおし

模試や過去問を解いたあとに一番大切なのは、間違えた問題をその場で解きなおすことです。よく「答え合わせだけして次に進む」という生徒がいますが、それでは学びが半分しか得られません。

問題を解いた直後は、自分がどう考えて答えを出したのか、どこで迷ったのかがまだ鮮明に残っています。このタイミングで解きなおしをすると、「なぜ間違えたのか」が一番はっきり分かるのです。

例えば、英語の長文であれば、「単語の意味が分からなかったのか」「文構造を読み飛ばしたのか」が見えてきます。世界史のミスであれば、「どの部分の知識が曖昧なのか」「何か別のものと間違えていたのか」などなど。

こうした「思考のズレ」を放置すると、次の模試でも同じような場面でまたつまずいてしまいます。

大切なのは、答えを丸暗記することではなく、自分の誤りの原因を言葉にすることです。「語句の知識不足で解けなかった」「時間配分をミスした」「条件を読み落とした」など、原因を具体的に書き出してみましょう。こうすることで、自分の勉強で補うべきポイントがはっきりします。

ここで注意してほしいのは、「後でまとめて復習しよう」と思っても、ほとんどの場合はやらないまま流れてしまう、ということです。これは私自身の経験でもあるのですが、つい復習をまともにやらないまま次の過去問に取り組んでしまうんですよね。

特に模試の解きなおしは量が多く、時間が経てば経つほど面倒に感じます。その結果、「復習しよう」と思ったまま手つかずになり、せっかくの模試がただの点数チェックで終わってしまうのです。だからこそ、解いた直後にすぐ取りかかることが効果的なのです。

もちろん、すべての問題を細かく復習する必要はありません。「正解したけれど不安だった問題」や「途中で悩んだ問題」も含めて、重要なものを優先的に振り返れば十分です。大事なのは「間違い=チャンス」と捉え、同じミスを二度と繰り返さないようにする姿勢です。

要するに、解きなおしを後回しにせず、その場でやることは効率の良い勉強につながります。短時間で終わる復習でも、積み重ねれば大きな差になります。模試や過去問は「点数を知るためのもの」ではなく「弱点を発見し、改善するための教材」だと意識して、ぜひその場で解きなおす習慣を身につけましょう。

2.間違えた範囲の「前後1ページ復習」

模試や過去問で間違えた問題を復習するとき、解答を見てただその1問の答えを確認して終わってしまうのはもったいないやり方です。特に歴史のように背景知識や文脈が大切な科目では、間違えた問題の前後の内容も含めて復習することが大きな効果を生みます。

たとえば世界史で「産業革命がイギリスで始まった要因」を問う問題を間違えたとします。ただ答えを覚え直すだけでなく、その前後の流れを確認することが大切です。産業革命に至るまでの農業革命や囲い込み運動、またその後に広がった労働運動や社会改革までを一緒に押さえておくと、「産業革命=単発の出来事」ではなく「時代の流れの一部」として理解でき、定着度が大きく高まります。

それに、毎回間違えた範囲・曖昧だった範囲の前後1ページ分をそうやって教科書や問題集等で復習しておけば、過去問や模試を解くたびに多くの範囲を復習することができます。

人は間違えた問題ほど鮮明に記憶するものです。(実際私も入試本番で間違えた漢字問題ずっと覚えてます笑)

前から問題集を解いていくだけでなく、間違えた部分を復習することで、より記憶が定着します。

これは私自身がやっていて効果を感じた勉強でもあり、高校時代の世界史の先生が教えてくれた勉強法でもあります。

英語でも同じです。長文で「ある文法表現を取り違えた」「語彙の意味を勘違いした」といった場合、その1文だけ直して終わるのでは不十分です。

その前後の文脈を通して読み直し、「なぜ自分はこの単語を別の意味で取ってしまったのか」「接続詞や関係詞をどう読み落としたのか」を確認しましょう。

さらに前後の段落を声に出して読み直すことで、文全体のつながりが理解でき、同じミスを防ぎやすくなります。英語は部分ではなく「流れ」で理解することが大切なので、前後を含めた復習が非常に効果的です。

古典でもこの方法は有効です。たとえば和歌の解釈問題で意味を取り違えた場合、答えの根拠となる周辺の文章も確認しましょう。「助動詞の意味を誤解していたのか」「敬語表現の対象を取り違えていたのか」といった細かい部分は、前後を読み直すことで気づけます。

私はこの方法でやたら敬語問題を落としまくっているのに気が付いたため、使っていた問題集の敬語の範囲をもう一度解きなおしました。

この「前後1ページ復習」は、点の知識を線につなげる勉強法です。1問だけ覚え直すのではなく、その周囲まで広げて確認することで、知識や理解が強固になります。つまり、「間違えた問題=弱点の入り口」と捉え、その周辺まで復習する習慣を持つことで、知識の穴がどんどん埋まり、次に同じ範囲が出題されても安心できるようになるのです。

3. ノートまとめより「エラー帳」づくり

模試や過去問の復習というと、つい丁寧にノートを作りたくなります。

しかし、色ペンで解説を写したり、模範解答を丸ごとまとめたりするのは時間がかかる割に効果が薄いことが多いです。大事なのは「綺麗にまとめる」ことではなく、自分の間違えを分析して次に活かすこと。そのために役立つのが「エラー帳」です。

エラー帳は、模試や過去問で間違えた問題をただ写すのではなく、

- どの問題で間違えたか(大問・小問や分野)

- どんなミスだったか(知識不足・読み落とし・時間配分・単語ミスなど)

- 正しい考え方や対策方法

を短くメモするだけです。ポイントは「簡潔に、要点だけ」。数行でまとめるくらいのシンプルさで十分です。

例えば、共通テスト模試の英語リーディングで私自身がよく失点していたのは大問1でした。毎回なぜか点が安定しないので、エラー帳に記録していくと「焦っていて丁寧に読めていない」「脳がまだ英語モードに切り替わっていない」という共通点が見えてきました。そこで思い切って大問1から解くのをやめ、後半に回す戦略に変えたところ、失点が減ったんです。

このように、エラー帳を続けていると「自分の弱点パターン」が浮き彫りになります。シンプルに自分の知識が曖昧な場合もあれば、先ほど挙げた私の例のように、メンタル面(焦る・集中力が続かない等)の要因で失点している場合もあります。

それを把握できれば、今自分に必要な勉強や対策がわかり、次の模試や過去問で意識して修正できるようになります。

また、エラー帳の良いところは、テスト直前の見直しに役立つ点です。自分専用の「ミス集」なので、試験前にパラパラと眺めるだけで、「これだけは繰り返さないぞ」と意識づけができます。まとめノートのように分厚くならないので、最後まで活用しやすいのです。

結局、復習で大切なのは「解説を全部書き写すこと」ではなく、「自分がどこでつまずきやすいかを知ること」。エラー帳はそれを一番効率よく見える化できるツールです。

カラフルにしたり、丁寧に書く必要はありません。簡潔に情報さえメモされていれば十分です。

ぜひ模試や過去問を解いたら、ミスを一元化して短く記録する習慣をつけてみてください。

4.ケアレスミスのパターンを分析

模試や過去問を解いていると、「あ、ここ本当はわかっていたのに…」というケアレスミスに悔しい思いをする人も多いと思います。ですが、ケアレスミスは「性格だから仕方ない」と片付けてはいけません。実は、ミスには必ずパターンがあり、原因を突き止めて習慣を変えれば防ぐことができます。

まずは、自分がどんな場面でミスをしているのかを分類してみましょう。

例えば

- 時間配分の失敗:焦って後半を雑に解いてしまう

- 読み飛ばし・見落とし:設問の条件や「すべて選べ」を見逃す

- 単純な書き間違い:漢字やスペルを正確に書けず失点

- 確認不足:計算や記号選択の見直しをしない

こうして原因ごとに分けると、ミスが「偶然の失敗」ではなく「繰り返してしまう習慣」だと気づけます。

重要なのは、「ケアレスミス=性格の問題」ではなく「習慣の問題」と捉えることです。性格は簡単に変えられませんが、習慣なら意識次第で修正できます。模試や過去問でミスを分析し、自分なりの対策ルールを積み重ねていくことで、ケアレスミスは着実に減っていきます。

模試の点数を上げるのに最も効果的なのは、大きな新知識を増やすことではなく、この「ケアレスミスを減らす」ことかもしれません。弱点の知識を補うのと同じように、ミスのパターンを洗い出して潰していくことが、合格への確実な一歩になるのです。

5.復習にかける時間の目安

模試や過去問の復習は大事だと分かっていても、「どれくらい時間をかければいいのか」が分からず、結局ダラダラと長時間やってしまう生徒も多いです。

復習は丁寧にやることが大切ですが、限られた受験勉強の中では効率も同じくらい重要です。そこで、目安として意識してほしいのが次の時間配分です。

模試の場合は、当日と翌日で合計3~4時間。

模試は範囲も広く問題量も多いため、復習を後回しにすると内容を忘れてしまいます。理想は「当日に1〜2時間」で、間違えた問題の確認や軽い解き直しを行うこと。その上で「翌日に1〜2時間」をかけて、教科書や参考書を見直し、関連知識を整理して仕上げると効果的です。2日で分けることで頭の中に定着しやすくなり、復習疲れも防げます。

現時点でそれ以上かけてしまっているなら、少し効率が悪めかもしれません。テンポよくいきましょう。

過去問の場合は、1年分につきおよそ2時間が目安。

例えば英語の過去問を解いたら、その日のうちに本文をもう一度読み直し、解けなかった設問を確認。社会や国語は「設問と本文の対応関係」「前後の知識確認」に重点を置きます。解く時間と同じくらい復習に時間をかけると考えると、だいたい2時間で収まります。

ポイントは「復習は長ければいいわけではない」ということ。5時間も6時間もかけて丁寧にノートを作るのは効率的ではありません。目安を決めて集中して取り組むことで、他の科目の勉強時間も確保できます。

つまり、模試は“2日間で3〜4時間”、過去問は“1年分2時間”。このリズムを習慣化できれば、復習がだらけず、効率よく弱点克服につながります。

科目別・模試/過去問復習の具体例(私がやっていた勉強)

現代文

現代文の復習は「なんとなく解けた」「雰囲気で選んだ」ままにしないことが大切です。特に模試や過去問の設問には、正解にたどり着くための明確な根拠があります。その根拠を見抜けていたかどうかを徹底的に確認しましょう。

まず、記述問題の復習では、模範解答と自分の解答を単に正誤で比べるのではなく、「表現の差」を細かくチェックしてください。例えば模範解答が「筆者はAを批判し、Bの重要性を説いている」とまとめているのに、自分の答えが「Aがよくないと言っている」とだけ書いている場合、抽象度や因果関係の捉え方に差があります。この差を見抜き、「なぜ模範解答の方が正確なのか」を理解することが、次回の得点につながります。

次に、漢字や語彙問題。これはケアレスミスで流してしまいがちですが、実は安定した得点源にできる分野です。間違えたものは必ずノートやエラー帳に書き出し、実際に手を動かして3回以上書き直しましょう。書いてみることで形が頭に残り、次に出てきたときに確実に取れるようになります。また、語彙の意味も一緒に確認しておくと、読解の基礎力も上がります。

入試本番の漢字ミスは命取りになるので、ちゃんと面倒くさがらずに漢字・語彙の勉強も日頃から続けておきましょう。

意外と小学生で習う漢字でも、いままでずっと間違えて覚えてた・・・!みたいなこともある(というか私が第一志望本番の入試でやらかしてる)ので、ちゃんと手を動かして書く練習が必要です。

さらに、選択問題では「なぜ正解がこれなのか」だけでなく、「なぜ他の選択肢は間違いなのか」を確認してください。間違った選択肢を見抜けるようになると、得点の安定感が格段に増します。

現代文の復習で意識すべきは、「正解か不正解か」ではなく「どの根拠に基づいて判断すべきだったのか」を振り返ること。これを積み重ねることで、文章を論理的に読む力がつき、入試本番での安定した得点につながります。

古典

古典の復習は、「文法・単語の知識確認」と「本文の内容理解」の両方を押さえることが大切です。模試や過去問で点数が伸びない原因の多くは、この二つをバラバラに扱っていることにあります。

まず、文法問題。例えば助動詞の活用や意味を間違えた場合、「答えを覚えて終わり」では不十分です。

辞書や文法書で活用表を確認し、その助動詞が持つ意味を例文とともに整理しましょう。また、似た形の助詞や助動詞と混同していないかをチェックするのも効果的です。古典文法は体系的にできているので、関連する項目まで一緒に復習すると、知識が長期的に定着します。

次に、単語の復習。古文単語は現代語と似ているけれど意味が違う「和製トラップ単語」で間違えることが多いです。例えば「いたし=はなはだ」や「ものす=する」など。間違えた単語は必ず単語帳やエラー帳にチェックを入れ、声に出して暗唱したり短文を作ったりして記憶に残しましょう。

さらに、読解問題の復習では、模範解答と照らし合わせながら「どの部分を根拠に答えを導くべきだったか」を意識することが重要です。本文のどの助詞や主語の省略に気づけなかったのか、和歌の解釈でどの語句を見落としたのかを分析していくと、次回以降の読み方が変わります。

また、和歌や敬語表現で落とした問題は要注意。和歌なら掛詞や縁語など表現技法を、敬語なら「誰に対しての敬語なのか」を確認することが復習の肝になります。ここを放置すると同じところで繰り返しつまずいてしまいます。

古典は「覚える知識」と「読み解く技術」が組み合わさって点数につながる科目です。復習では、この両方をバランスよく確認することが成績アップの近道です。

英語

英語の復習では「解けた・解けなかった」で終わらせず、「文法理解が曖昧だったのか」、「単語の意味が分からなかったのか」等、失点してしまった原因を突きとめましょう。

まず、英作文や和文英訳は必ず解き直しをしましょう。模範解答と照らし合わせ、自分の英文が「意味は伝わるけど不自然」なのか、「文法的に誤りがある」のかをチェックします。例えば「because of」と「due to」を混同していたり、関係代名詞の使い方が不正確だったりする場合、参考書や文法書で確認して正しい形を短文で書き直すことが効果的です。単なる暗記ではなく、「なぜこの表現が適切なのか」を理解することが次につながります。

次に、長文読解の復習。これは単に答え合わせをするのではなく、間違えた問題の周辺の文構造まで復習してみてください。SVOCを振って、わからない単語の意味も確認してみると、解説の意味がよりしっかり理解できると思います。ついなんとなく解答解説をみて、「フーン」で終わらせてしまいがちですが、ちょっと立ち止まって考えてみるとすんなり深く理解できたりもします。

また、間違えた設問は「なぜ正解を選べなかったのか」を必ず分析しましょう。単語が分からなかったのか、構文を見抜けなかったのか、設問の条件を読み飛ばしたのか。原因ごとに分けて記録しておくと、自分の弱点がはっきり見えてきます。

英語は科目の中でも「復習の質」で大きく差がつきます。新しい問題を次々に解くより、1つの長文や英作文を徹底的に復習して多方面に活用する方が力になります。「読んで終わり」ではなく「読んで、聞いて、書いて定着させる」ことを意識すれば、模試や過去問が最強の教材に変わります。

歴史

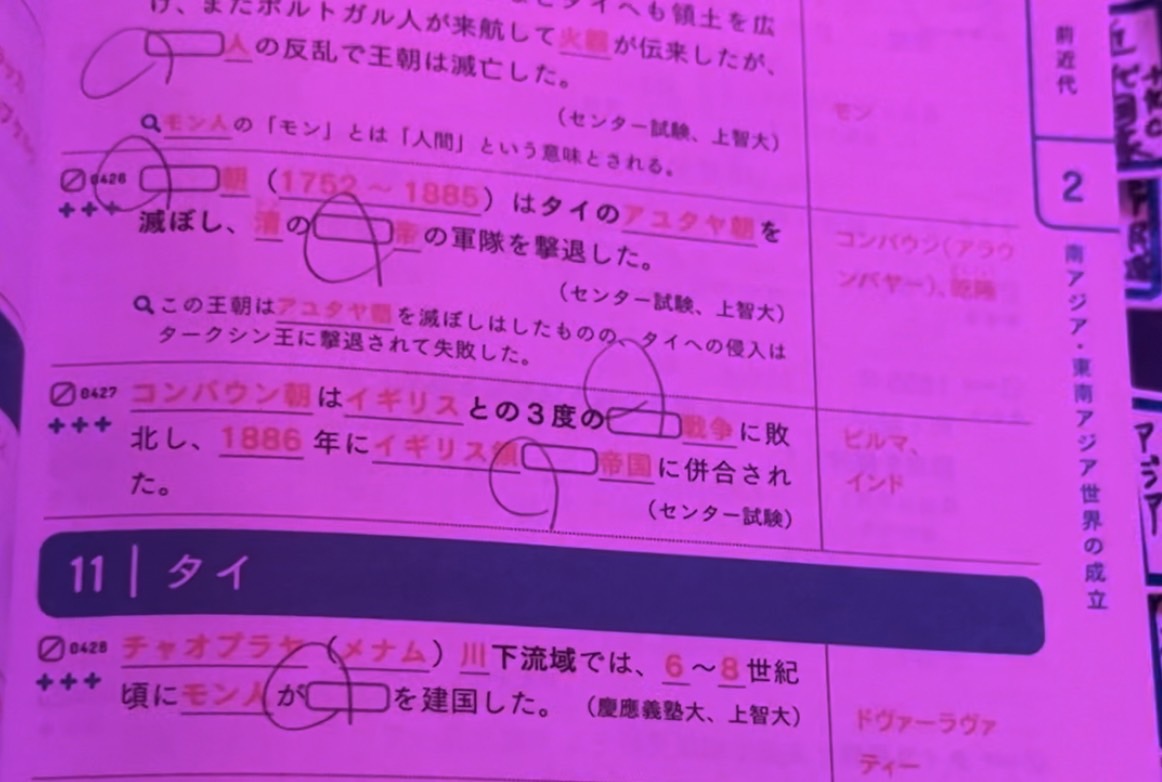

歴史の復習で重要なのは、単なる語句暗記で終わらせないことです。年号や人物名、出来事を覚えるだけでは、応用問題や流れを問う問題でミスを繰り返してしまいます。そこで効果的なのが、先ほど紹介した「前後1ページ復習」の考え方です。

例えば世界史で「産業革命」を間違えた場合、その問題だけを覚え直すのでは不十分です。前後の出来事、例えば農業革命や囲い込み運動、ナポレオン戦争後の国際関係まで確認することで、産業革命がなぜイギリスで起こったのか、その影響は何かを理解できます。こうした因果関係を押さえることで、単発の知識ではなく、時代の流れとして定着させられます。

日本史でも同様です。例えば「明治維新」の出来事を問う問題で間違えた場合、単に西郷隆盛や大久保利通の名前を覚え直すだけではなく、幕末から維新へ至る社会状況や各藩の動き、改革の内容を前後関係も含めて整理します。これにより、関連する問題での失点を防げるだけでなく、論述問題でも理解が深まります。

さらに、暗記した語句や人物は「なぜ」「どのようにして」と因果関係でつなぐことが大切です。単なる年号暗記ではなく、流れの中で理解することで、記憶が定着しやすくなり、模試や入試でも応用が効くようになります。

結論として、歴史の復習は「間違えた問題の前後の流れまで確認すること」と「語句を因果関係の中で理解すること」がポイントです。この習慣をつけるだけで、知識の定着と応用力が格段にアップし、歴史が得点源に変わります。

やってはいけない模試・過去問の使い方

模試や過去問は本来、受験勉強の中で最も大きな学びを得られる教材です。しかし、使い方を間違えてしまうと、せっかくの努力が半分以上無駄になってしまいます。ここでは、受験生がよく陥る「やってはいけない模試・過去問の使い方」を4つ紹介します。

解いて終わりにしてしまう

模試や過去問を解いた達成感で満足してしまい、そのまま閉じてしまう。これでは「ただ試験を受けただけ」で、本来得られるはずの学びがゼロに近くなります。模試や過去問の価値は、解いた後の復習にあります。間違えた原因を特定して改善することこそ、次につながるのです。

最も多いパターンが、全く復習をしないわけではないけど、「解答を見てそれで終わりにしてしまう人」。先ほど解説したように、間違えた問題たったそれだけを解答で確認するだけだけどは、復習が十分とは言えません。

自分の間違えた問題が、なぜ間違えていたのかを確認し、再発を防ぐこと。そして、どこの部分が曖昧だったのかを理解すること。

歴史等の場合は間違えた範囲の教科書前後1ページを必ず読み返すこと!

ここまでやって初めて十分な復習ができたと言えるんだと思います。

「何点だったか」だけで安心/落ち込む

点数や判定結果に一喜一憂するのもNGです。「合格圏に入ったから安心」「判定が悪かったから落ち込む」と感情で終わってしまうと、勉強の方向性を見失います。

大切なのは点数そのものではなく、「どの分野で得点でき、どこで失点したのか」を分析することです。

模試は未来を予言するものではなく、課題を示してくれる教材だと意識してください

今過去問を解いて、「全然志望校に届かないんだけど!めっちゃ夏休み頑張って勉強してたのに!!!」なんて落ち込んでる人、多いんじゃないでしょうか。

すごーく気持ちわかります。

私自身、夏休み毎日10時間近く勉強して、受験勉強自体も3月から本腰を入れてやっていたのに、夏休み明けに解いた第一志望の過去問4割くらいでしたから。

心折れますよね。ほんとに。

でも大丈夫。私自身もそうですし、周りの友達もそうでしたが、「まともに第一志望の過去問に太刀打ちできるようになったの、入試本番1か月前くらい」でしたから!

逆に今君たち過去問で合格点とっちゃったら絶対油断しちゃうでしょう?!

上がり続けるよりキープし続ける方が難しいんだから。むしろ今この状態なのはありがたいことなんですよ!(って当時塾の先生にぼろ泣きで相談したら言われた)

大丈夫だから!一喜一憂してもいいけど、引きずりすぎないで、やるべきことを淡々とこなしていきましょう!

ノートまとめに時間をかけすぎる

模試や過去問の復習として「やり直しノート」を作る受験生はとても多いです。もちろん、間違えた問題を整理する姿勢は素晴らしいのですが、ここで落とし穴になるのが「まとめること自体に時間をかけすぎる」ケースです。

解説を丁寧に写したり、カラフルにマーカーを引いたりして、見た目は完璧なノートが出来上がる。でも、いざ見返すと「結局どんなミスをしたのか」「どの知識が抜けていたのか」が自分の中で整理されていない。これでは、ノート作りが「勉強した気分」になってしまい、実力アップにはつながりません。

受験勉強で大事なのは「時間をかけてまとめたノートの美しさ」ではなく、「次に同じ問題を出されたときに解けるかどうか」です。模試や過去問は範囲も膨大で、復習するポイントも多いため、効率を意識することが欠かせません。

おすすめなのは、短く・要点だけを残す「エラー帳」を作る方法です。間違えた問題の番号や分野、ミスの理由(例:単語の意味を取り違えた/計算の途中で符号をミスした/焦って時間配分を誤った)を一言メモしておくだけで十分。余計な装飾を省き、自分の弱点が一目でわかるようにしておくことが目的です。

さらに工夫するなら、手帳サイズやメモ帳スタイルにして常に持ち歩ける形にするのがベスト。通学の電車や休み時間にサッと確認できれば、復習のサイクルが自然に回り始めます。「弱点リスト」を常に目に入れることで、自分の課題を意識し続けられるのも大きなメリットです。

つまり、模試や過去問の復習は「丁寧にノートを作る作業」ではなく、「ミスの原因を洗い出し、次に活かすための記録作り」です。美しいノートに時間を奪われるのではなく、短く要点だけを残し、繰り返し活用できる形にすることが、効率的に成績を伸ばすコツなのです。

復習せずに次の問題集や模試に進む

受験生に多いのが「復習よりも新しい問題を解いた方が力になる」という思い込みです。確かに新しい問題に取り組むと勉強量が増えた気がして安心できますが、復習を飛ばしてしまうと同じ弱点を何度も繰り返すことになり、成績は伸び悩みます。

例えば国語。模試の現代文で設問を落としたとき、本来なら「本文のどの一文を根拠にすべきだったか」を確認し直す必要があります。しかし復習せずに次の問題集に進むと、また同じ読み落としや選択肢の誤解を繰り返してしまいます。大切なのは「どこで論理を見抜けなかったのか」を明確にすることです。

世界史も典型です。模試で「ナポレオンの対外政策」に関する問題を落としたのに復習せず進めば、もしその周辺の知識ごっそりあいまいだった場合、結局また関連する「ウィーン会議」や「ナショナリズム運動」でつまずきます。事件や人物はつながっているため、一度の復習で前後の知識を整理すれば、その後の失点は一気に減らせるのです。

英語でも同じです。長文でミスをしたとき、原因は「単語の意味を取り違えた」「文構造を見抜けなかった」「焦って設問を読み飛ばした」など様々です。復習せずに次の長文に挑戦しても、結局同じところで時間を失い、正答率が安定しません。逆に、間違えた箇所を一度じっくり分析してから進めば、その後の演習が格段にスムーズになります。

「新しい問題を解く」こと自体は悪いことではありませんが、それは必ず復習を終えてからにすべきです。復習は遠回りに見えて、実は成績を最短で伸ばすための一番の近道。国語なら「根拠の確認」、世界史なら「前後の知識整理」、英語なら「ミスの原因分析」。この一手間を省かないことが、着実に合格へ近づく鍵になります。

まとめ

以上!私や周りの友達の経験を基にした、模試・過去問の復習法でした!

意外とちゃんとやっているつもりで、やった気になっていがちな模試・過去問復習。

逆にこの記事で開設したポイントさえ押さえれば、積み重ねで後々ぐんと伸びてくるはずです。

短いようで長い受験生活、あと少し頑張りましょう!

頑張る皆さんを心から応援しています。