こんにちは!ともみです。

受験の天王山と言われる夏が終わり、秋になりましたね。気温も下がってきて過ごしやすくなる一方で、共通テストまであと3ヶ月ほど。「まだ時間はある」と思いつつも、「このままで間に合うのかな…」と焦りを感じている人も多いのではないでしょうか。

秋は、多くの受験生にとって“基礎固めから実戦練習へ”と切り替える時期です。夏休みまでに単語や文法、計算力といった基礎を仕上げてきた人は、いよいよ過去問演習に入っていくタイミングだと思います。逆に言えば、過去問をどう活用するかで、この秋以降の伸び方が大きく変わってきます。

私自身も受験生だった頃、10月から本格的に過去問に取り組み始めました。ですが、最初は「どの科目から始めたらいいの?」「解いた後にどう復習すればいいの?」と迷うことも多かったです。

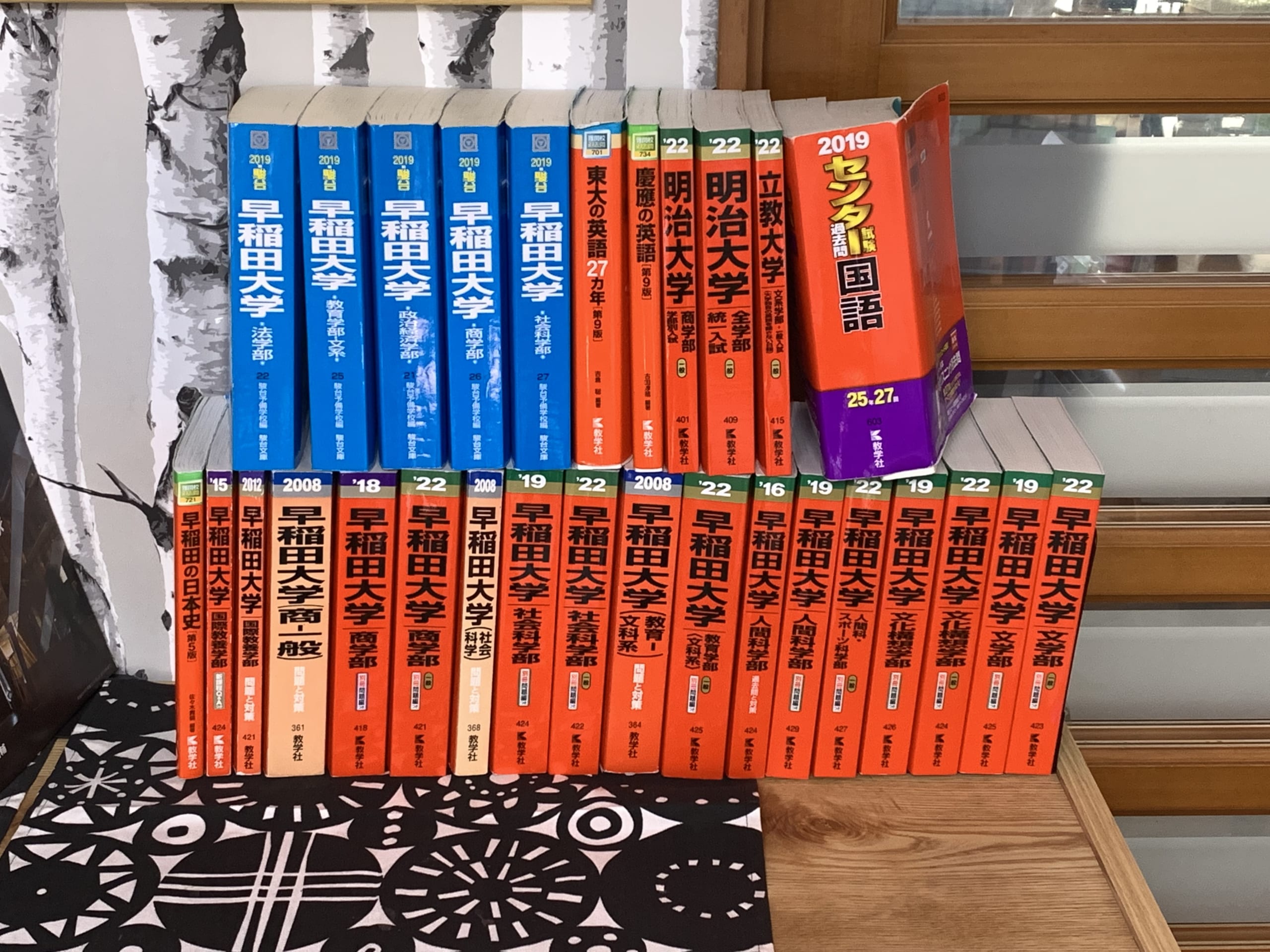

そこで今回は、私立文系型の受験で早稲田大学に合格した私が実際に行っていた10月以降の勉強計画や、過去問との向き合い方についてご紹介していきます。

「そろそろ過去問演習を始めるけど、どう進めていいかわからない!」という方の参考になれば嬉しいです。

目次

まず大前提として…!

最初に声を大にして伝えたいのが、過去問演習を始めてからも「基礎的な内容の学習は継続していた!」ということです。

ここで言う基礎的な学習とは、

英語なら単語・文法・熟語

国語なら古文単語や漢文の句法

歴史なら、共通テストレベルの単語

といった、受験勉強の土台になる部分です。

夏までにしっかりやってきた人ほど、「もう基礎は十分、これからは演習に全振りだ!」と考えてしまいがちですが、それは危険です。人間の記憶は、放っておくとあっという間に抜け落ちてしまいます。特に「覚えたての知識」は忘却されやすいので、最近やっと単語帳を終わらせた人こそ、復習をこまめに行う必要があります。

実際、私も受験生のときは過去問演習に夢中になり、基礎をほとんど触らない日々が続きました。その結果、長文を読んでいて「この単語の意味、なんだっけ?」と立ち止まることが何度もありました…。解答以前に、基礎知識の抜けで集中が切れるのは本当にストレスでした。

そこからは、毎日少しずつ基礎を復習する習慣を作りました。例えば、

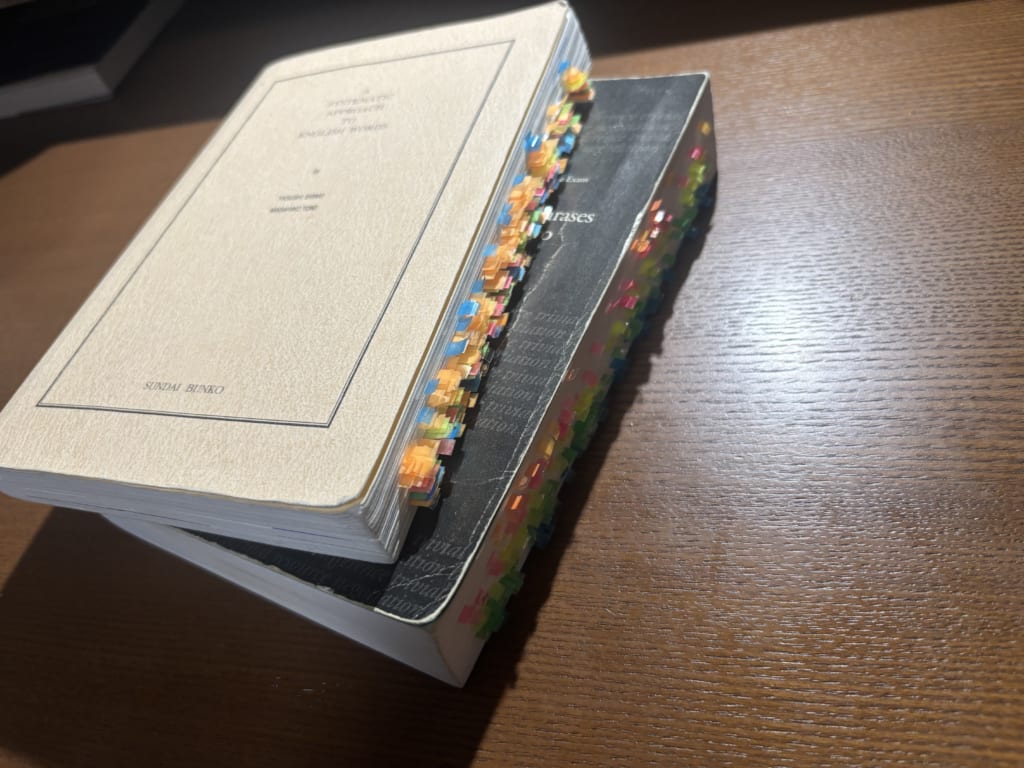

通学の電車30分は英単語帳の復習

朝ごはん中は古文単語の音声を流す

寝る直前の10分で日本史の単語の復習

このように“すきま時間”で反復を続けることで、基礎がどんどん安定していきました。その積み重ねが、直前期の得点力の伸びに直結したと実感しています。

過去問演習は基礎の上にしか成り立たないので、「基礎はやめない」ことを10月以降も意識してみてください!

過去問を解くペースと順番

大前提をお話ししたところで、実際どのような順番・ペースで演習を進めていったのかお話しします。

ここでもちょっとした前提を挟みます。まず、過去問演習においては、「計画性」と「柔軟性」の両立を大切にしていました。

ではなぜ両者を両立させる必要があるのか説明します。過去問演習は本当に膨大な時間がかかります。私のような私立文系の受験生の場合、3教科だしそんなに時間はかからないのでは、と感じるかもしれません。しかし、同じ大学で複数学部を受験することも多く、その分だけ解く過去問の量も増えていきます。だからこそ、しっかり計画を立てないと受験日までに終わらなかったり、直前に慌てて大量消化して演習の「質」が下がってしまったりするんです。

一方で、すべてを計画通りに進めようとするのも危険です。大学や学部によって出題傾向は違うし、年度ごとでも大きく難易度が変わります。思ったより復習に時間がかかるときもあれば、逆にあっさり終わるときもあります。大切なのは「立てた計画をベースにしつつ、自分の実力や状況に応じて調整する」こと。これによって、一つひとつの演習がより意味のあるものになります。

この前提を踏まえて、私が実際に実践していた過去問の進め方をご紹介します。

滑り止めから本命へ

いきなり本命の大学に挑戦しても、問題形式や時間配分に慣れていない段階では半分も取れないこともあります。それで「自分は全然ダメだ」と落ち込んでしまうと、勉強への気持ちが一気に折れてしまう危険も…。

そこで、私はまず滑り止めの大学の過去問から始めました。比較的解きやすい問題を通じて「演習の流れ」に慣れ、自分の実力を客観的に把握してから本命に取り組む。これだけでも演習のモチベーションを保ちやすくなります。

英語・国語を先に、歴史は後から

科目ごとの伸び方の特性を考え、私は10月は英語と国語をメインに進め、歴史は11月以降に本格的に過去問をやるようにしていました。

英語・国語は「基礎+演習の積み重ね」でじわじわ成績が上がる科目。すぐに結果は出ないけど、早くから取り組むことで直前期に安定してきます。

歴史は知識の積み重ね型で、短期間の集中で大きく伸びることも可能。苦手分野に絞って詰めれば、効果がすぐに点数に表れます。

実際、私は11月後半から12月にかけて日本史に全集中し、最終的には共通テストで満点近くを取れるレベルまで持っていけました。これができたのは、英語・国語を早めに仕上げて土台を固めていたからだと思います。

1週間の目安

滑り止め:1週間で10回分

正答率が比較的高いため復習に時間がかからず、精神的な負担も少ないので量をこなすことができました。英語・国語をそれぞれ5年分、歴史を2学部×5年分、といった形です。

本命:1週間で6回分

本命は難易度が高いので、1つの問題を解くだけでエネルギーを消耗しますし、復習にもかなりの時間を取られます。そのため、無理に数をこなさず、じっくり分析するスタイルを取りました。

もちろんこれはあくまでも目安なので、さまざまな事情によってペースを柔軟に変更していました。

最新の3年分は直前に残す

ちょっとした工夫として、私は本命の大学の最新3年分は最後に残しておくようにしていました。

理由は、直近の問題ほど傾向や難易度が本番に近くなるから。1か月前に解くことで、自分の仕上がり具合を測ることができ、本番への自信にもつながります。

実際に私は、試験の1か月前に最新の3年分を解き、合格ラインに届く点数を出すことができました。その結果、「あと1か月でさらに詰めれば大丈夫だ」と安心でき、直前期を落ち着いて過ごせました。

こうした方針を持って計画を進めることで、ただ「過去問をこなす」のではなく、毎回の演習を最大限効果的にし、合格できるレベルの実力をつけることができたと思います。

過去問演習、復習のやり方

過去問演習の仕方自体はとてもシンプルです。

赤本や青本の問題を、本番と同じように制限時間を設けて解くだけです!

では、どこで差がつくのか?

それは 復習のやり方 です。

同じ1年分の過去問を解いたとしても、復習を丁寧にするかどうかで学習の定着度は大きく変わります。私はここに力を入れたことで、演習を重ねるごとに得点が安定するようになりました。

私の復習の仕方を詳しくお話ししていきます。

英語の復習方法

単語・文法問題

なぜその答えになるのかを、自分で具体的に説明できるようにします。

例:接続詞の問題で「however」が正解の場合 → 「前後の文が逆説関係になっているから」

単に「なんとなく合っていた」で終わらせないことが大切です。根拠を言葉にすることで応用問題にも対応できるようになります。

長文問題

長文問題の復習は次のステップに沿って丁寧に行っていました。

1.解答の根拠を特定する

「何段落のどの部分が根拠なのか」を必ず確認します。これを徹底することで「なんとなく読めたけど正解できなかった」という状況を防ぐことができます

2.読めなかった文を精読する

解答の根拠を特定しているなかで、意味の分からなかった文章を精読していました。主語・動詞・目的語を明確にし、文構造を可視化して理解することで、徐々に初見の文章でも文構造を明確化しながら読めるようになりました。

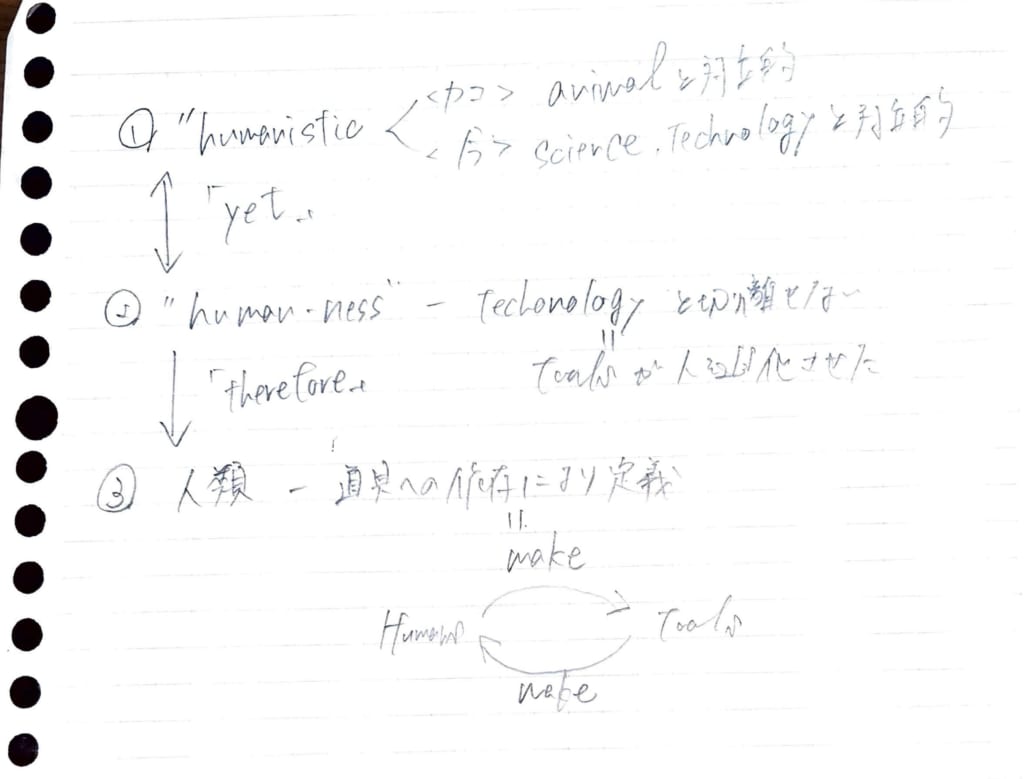

3.文章全体の構成をつかむ

最後に、文章全体の構成を理解する学習を行っていました。段落ごとの役割を意識して、文章の構成を明確化します。

例:

1段落=問題提起

2段落=筆者の意見

3段落=その根拠

4段落=反対意見

5段落=反対意見の根拠

6段落=筆者の反論

7段落=まとめ

このように、文単位の理解(木)だけでなく、文章全体の構成(森)を見ることで、読んでいる途中で内容を忘れてしまうことがなくなりました。これによって、設問を見た後に問題文に戻って内容を確認したい時に、確認したい箇所を素早く見つけることができるようになりました。さらに、「次はどんな段落が来るのか」を予測しながら読むことができるようになり、読解のスピードと精度が一気に上がりました。

共通して必ずしていたこと

単語・文法問題と長文問題に共通してしていたことは、知らなかった単語を必ず覚えることです。単語力は英語の力を伸ばすための基礎となるため、1つでも多くの単語を覚えることは、演習を開始した後からも継続して英語力を高めるために非常に重要だと思います。

特に本命大学の過去問で出た単語は要チェックです。同じ大学では過去と同じ出典が使われることも多く、一度出た単語が再度登場する可能性が高いためです。

1年分の過去問で30語以上知らない単語が出たこともありましたが、「合格のためなら全部覚える!」と割り切って覚えました。実際にはそのような単語は市販の単語帳には載っていないため、スマホの単語カードアプリに登録し、隙間時間に繰り返し復習していました。

最初の大前提でもお話ししましたが、過去問演習をしても結局は基礎的な単語に戻ってくるあたり、基礎がかなり大切であることがわかりますね!

国語の復習方法

国語に関しても、基本的な復習の流れは英語と大きく変わりません。

現代文・古文・漢文すべてに共通する復習のポイントは、必ず 解答の根拠を明確にする ことです。

「なぜこの答えになるのか」「どの部分が根拠になっているのか」を確認しながら復習します。

その過程で、覚えていなかった単語や構文、古典文法などが出てきた場合は、その場で必ず復習し直します。

この「根拠を明らかにする」→「知識の穴を埋める」というサイクルを徹底することで、次に同じような問題に出会ったときに対応できるようになります。

現代文のプラスアルファの勉強法

現代文は基礎力に加えて、テーマの知識があるかどうかで読解のしやすさが大きく変わります。

例えば、倫理・宗教・社会学など、普段あまり馴染みのないテーマが扱われることもあります。あらかじめ知識を持っていると、初見の文章でも理解がスムーズになります。

私は「現代文キーワード読解」という参考書を使って、頻出テーマの基本知識を整理していました。これによって、文章を読んでいても「なんとなく言っていることは分かる」という曖昧な理解ではなく、「筆者が言いたいことの背景まで理解できる」ようになったと思います。

このように、国語も「解答根拠の確認」と「知識の穴を埋める作業」が大切です。特に現代文では、文章のテーマを意識した学習がプラスアルファの強みになっていきます。

歴史の復習方法

私は日本史選択だったので、世界史の方の参考になるかは分かりませんが、日本史の勉強方法についてお話しします。

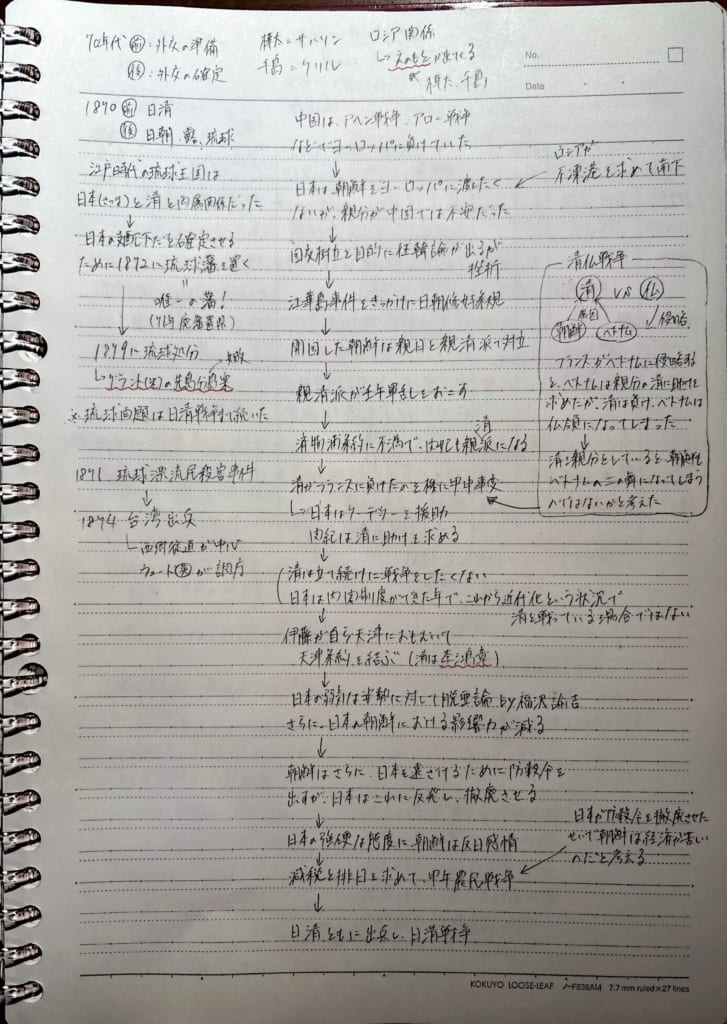

日本史に関しても、基本的な姿勢は同じで「根拠を明確にすること」が大切です。

「歴史は暗記科目だから根拠なんて必要ない」と思う方もいるかもしれません。しかし実際には、歴史上の出来事には必ず背景や理由が存在しています。たとえば「〇〇年に〇〇が起こったのは、その前に〇〇という出来事があったからだ」といったように、出来事同士はつながっているのです。そうした流れを理解しながら復習すると、知識がただの暗記にとどまらず、より定着しやすくなります。

また、このように背景や流れを理解していると、年代順に並べる問題や記述式の問題にも対応しやすくなります。「単語を忘れたから丸暗記しなきゃ!」という姿勢ではなく、付近の流れや背景を含めて理解することを意識すると、復習の質がぐっと上がります。

さらに、日本史の中でも文化史に関しては、少し工夫した復習方法を行っていました。文化史は年表に出てこないことも多く、どうしても時代が混ざってしまいがちです。そのため私は、文化史を復習するときに「今の時代」だけでなく「前の時代・次の時代」と比較しながら覚えるようにしていました。対比をしながら学ぶことで、どの時代の文化なのかをはっきり区別でき、記憶の定着も良くなります。

例えば、

• 平安時代は貴族中心の国風文化だったため、天皇の后に仕えた紫式部や清少納言が『源氏物語』や『枕草子』を著した

• 鎌倉時代は武士が台頭した時代で、武士の戦いや価値観を反映した『平家物語』などが生まれた

このように「その時代の社会の特徴と文化を結びつけて覚える」ことで、迷わずスッと頭に入ってくるんです。

全科目に共通すること

ここまで各教科についてお話ししてきましたが、全ての科目に共通してお話ししたことがあります。最後に、それを2つのポイントに分けてお伝えします。

1つ目は、解答の根拠を明確にし、解法を復習することです。

正しい解法を理解し、自分の解き方のどこが間違っていたのかを分析・修正することで、少しずつ正確に答えを導けるようになります。間違いを「悪いこと」として終わらせるのではなく、「正しい考え方を身につけるチャンス」として活かすことが大切です。

2つ目は、知らなかったことや忘れていた知識をその都度復習し、しっかりと定着させることです。

「できなかったことをできるようにする」ことこそが、成績を伸ばすための一番の近道です。間違えた問題に出会うと落ち込んでしまうこともあると思いますが、それは成長のきっかけでもあります。間違いを恐れず、一つひとつの復習を丁寧に積み重ねていってください。

おわりに

過去問演習は、ただ問題を解くだけでは意味がありません。大切なのは「復習を通して、自分の弱点を知り、改善していくこと」です。英語・国語・歴史とそれぞれの科目でお話ししてきたように、どんな教科にも共通して言えるのは「根拠を明確にし、正しい解法を身につけること」と「知らなかったことを確実に自分のものにすること」です。

最初は間違いが多くても大丈夫です。大切なのは、間違えた原因を丁寧に分析し、次に同じミスを繰り返さないようにすること。そうやって一つひとつ積み重ねていけば、必ず成績は伸びていきます。

日米通算200勝を達成した現役メジャーリーガーのダルビッシュ有選手の言葉に、「練習は嘘をつかないって言葉があるけど、頭を使って練習しないと普通に嘘つくよ。」というものがあります。

彼は野球選手ですが、私はこの言葉は受験生にも深く当てはまるものだと思っています。

ただ長い時間勉強をしたり、過去問を数多くこなしたりするだけでは、思うような成果にはつながりません。大切なのは、「考えて勉強すること」です。自分がどこでつまずいているのか、なぜ間違えたのか、どうすれば次にできるようになるのかを常に意識しながら学習を進めることが、最短で実力をつけるための道だと思います。

実際、私は塾講師として生徒を指導する中で、「過去問を解くこと自体が目的」になってしまっている人を多く見てきました。解きっぱなしで復習をしなかったり、間違えた理由を深く考えなかったりすると、同じミスを繰り返してしまいます。これでは“量”だけ増えても、“質”の伴った学習にはなりません。

過去問演習は、あくまで本番で合格点を取るための「手段」です。

だからこそ、「どうすればこのレベルの問題を解けるようになるのか」「今の自分に何が足りないのか」と常に考えながら取り組むことが重要です。そうした意識を持って過去問と向き合うことで、1回1回の演習が確実に力へと変わっていきます。

私自身も、過去問演習を目的と捉えていたことを先生に指摘されたことがあります。しかし、それからは過去問を解きながら「どうしてこの答えになるのか」「なぜこの時代にこの出来事が起きたのか」と、常に“考える復習”を意識してきました。その積み重ねが自信へとつながり、本番では落ち着いて問題に向き合うことができました。

皆さんも、焦らずに一歩ずつ、自分のペースで過去問と向き合ってみてください。過去問は「合格への地図」です。解くだけで終わらせず、しっかり復習して、合格までの道を自分の手で確かなものにしていってください!

最後まで読んでいただきありがとうございました。