こんにちは。早稲田大学国際教養学部のせうです!

受験生の皆さん、10月に入り本格的な追い込みの時期を迎えていることと思います。私自身、第一志望だった早稲田大学国際教養学部に合格できたのは、10月以降の過去問演習を中心とした戦略的な学習計画があったからだと確信しています。

この記事では、実際に私が実践した過去問の活用法と、月ごとの具体的な勉強計画について詳しく解説していきます。特に早稲田大学国際教養学部を目指す受験生にとって、実践的で役立つ内容になっているはずです。

目次

私の受験ストーリー

まず、簡単に私の受験生活について紹介させてください。

私は英語が得意科目だったため、受験生活の前半は英語に特化した塾に通い、徹底的に英語力を磨きました。そして後半からは、世界史と国語を強化するため東進ハイスクールで受験対策を行いました。この二段階の塾活用が、結果的に効率的な学習につながったと思います。

早稲田大学国際教養学部の特徴として、本試験では英語のみが個別試験として課され、国語と社会は共通テストの点数がそのまま点数化される点が挙げられます。つまり、個別試験ではハイレベルな英語力のみが求められるという、極めて特殊な入試形態なのです。

この特性を理解していたからこそ、私は国立の難関英語や早慶の他学部の問題にも大量に触れ、あらゆる形式の英語問題に対応できる力を養いました。

過去問演習の基本戦略

過去問の年数配分

過去問演習において最も重要なのは、志望順位に応じた年数配分です。私が実践した配分は以下の通りです。

第一志望校(早稲田大学国際教養学部):15年分

- 最も重要な志望校のため、徹底的に過去問を解きました

- 出題傾向の変化や頻出テーマを完全に把握することが目的です

- 同じ問題を2周、3周と繰り返すことで、解答の精度を高めました

第二志望校:10年弱

- 第一志望に次いで重要な位置づけ

- 出題傾向の把握と実践力の養成を目的としました

それ以下の志望校:3年分

- 出題形式に慣れることを主な目的としました

- 時間配分や解答順序の確認程度で十分です

この配分は、限られた時間の中で最大限の効果を得るために非常に重要です。すべての志望校に同じ時間をかけるのではなく、明確に優先順位をつけることが合格への近道となります。

月ごとの戦略的学習計画

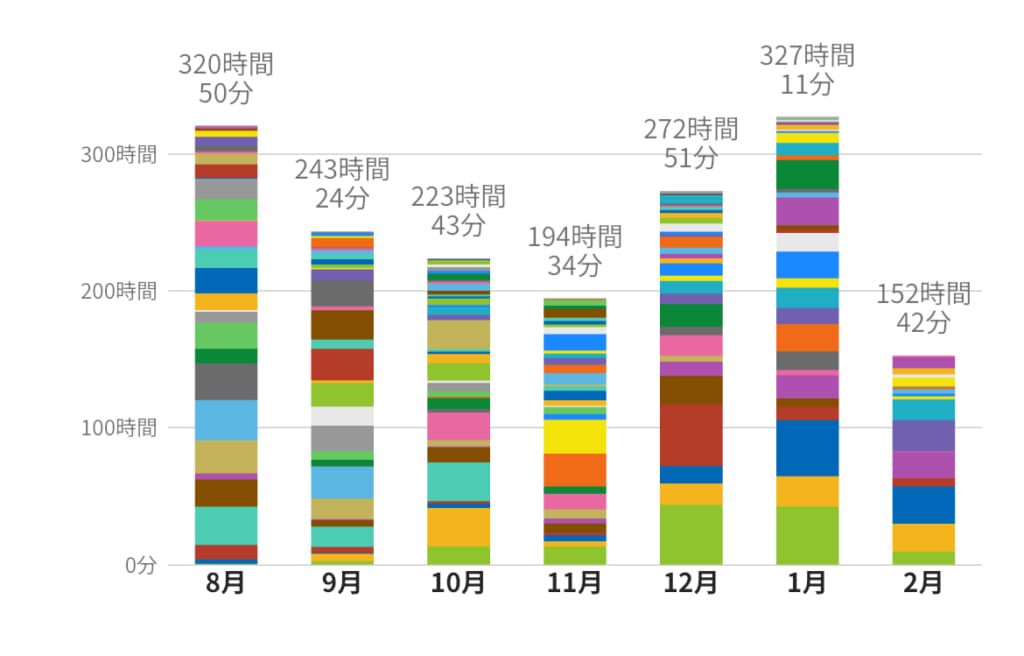

受験生にはほぼ月に一度のペースで模試があります。私はこの模試を活用し、月ごとに特化する科目を決めて学習を進めました。模試ごとに具体的な点数目標を設定し、それに向かって集中的に取り組むことで、モチベーションを維持しながら着実に実力を伸ばすことができました。

10月:英語強化月間と過去問デビュー

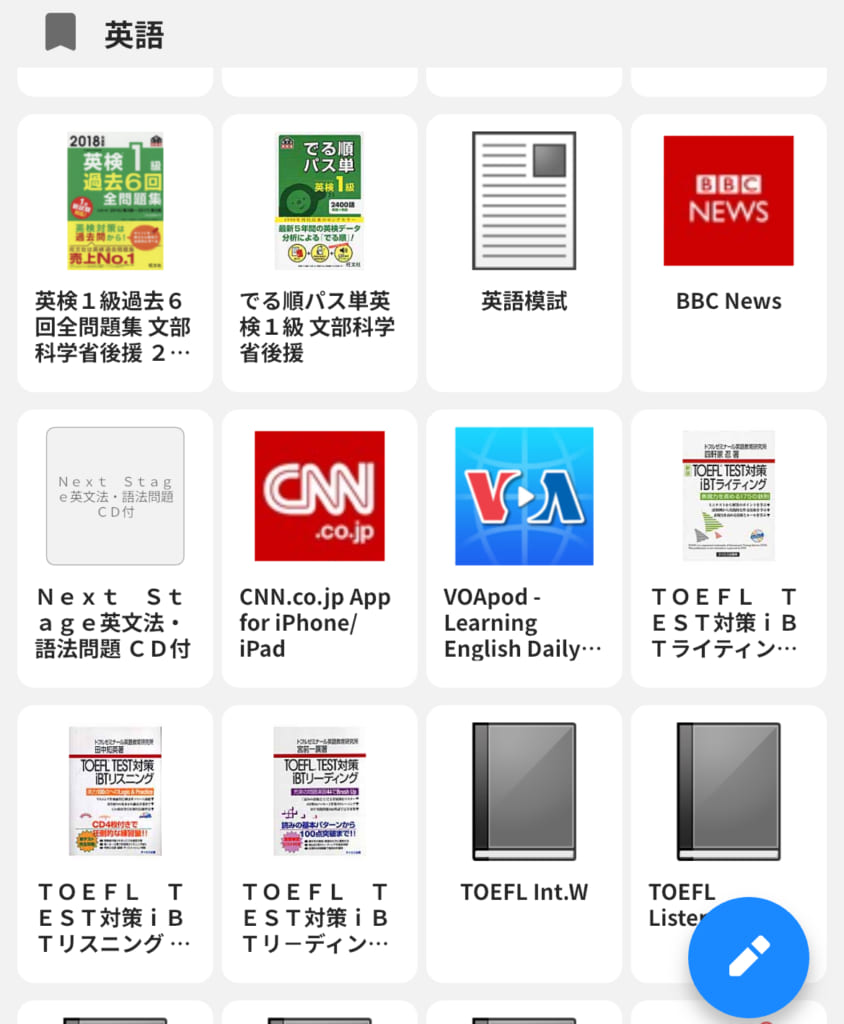

こちらもStudy Plusです👀

目標設定

- 10月の模試で英語偏差値70以上を目指す

- 過去問演習の基礎を固める

- 解答時間の感覚を掴む

具体的な学習内容

英語(週5日、1日4時間)

10月は本格的な過去問演習のスタート月です。ただし、いきなり第一志望校の過去問に取り組むのではなく、段階的に難易度を上げていくことが重要です。

まず、早稲田大学の中でも比較的取り組みやすい学部の過去問から始めました。具体的には、商学部や社会科学部の英語問題です。これらの学部の問題は、国際教養学部ほどの難易度はありませんが、早稲田レベルの語彙や読解スピードに慣れるには最適です。

過去問を解く際は、必ず以下の手順を守りました。

- 時間を計って本番と同じ環境で解く

- 採点後、間違えた問題の分析を徹底的に行う

- 知らなかった単語や表現をノートにまとめる

- 正解した問題でも、他の選択肢がなぜ不正解なのか確認する

- 1週間後に同じ問題を再度解いて定着度を確認する

この時期は、まだ語彙力に不安があったため、「速読英単語 上級編」(Z会)を並行して進めました。この単語帳は、単に単語を覚えるだけでなく、文脈から単語の意味を推測する力を養うのに最適です。国際教養学部の長文では、一般的な単語帳に載っていないような専門用語が頻出するため、この「推測力」が非常に重要になります。

「速読英単語 上級編」(Z会)購入はこちらから↓ Amazonで見るまた、国立大学の難関校(東京大学、一橋大学、東京外国語大学など)の過去問にも手を出し始めました。これらの問題は記述式が多く、国際教養学部とは出題形式が異なりますが、高度な読解力と論理的思考力を養うには最適です。

世界史(週3日、1日2時間)

世界史は共通テストでのみ使用する科目ですが、10月の段階では基礎固めに集中しました。教科書を通読し、流れを理解することを最優先にしました。

特に意識したのは、国際教養学部の英語長文で頻出するヨーロッパ史です。過去問を分析すると、ヨーロッパの植民地政策や産業革命、企業史などがテーマになることが多いため、この分野は特に詳しく学習しました。

国語(週2日、1日1.5時間)

国語も共通テスト対策が中心です。この時期は、現代文の読解パターンを身につけることに注力しました。古文・漢文は基礎的な文法事項の確認と、重要古文単語の暗記を進めました。

10月の振り返りと気づき

10月の模試では、英語の偏差値が68まで上がりました。目標の70には届きませんでしたが、過去問演習を通じて、自分の弱点が明確になりました。特に、段落の要約問題と語句の挿入問題に時間がかかりすぎることが判明したため、11月以降はこの部分を重点的に対策することにしました。

11月:志望校別対策の本格化

目標設定

- 11月の模試で総合偏差値70以上を目指す

- 第一志望校の過去問5年分を完成させる

- 弱点分野を徹底的に潰す

具体的な学習内容

英語(週6日、1日5時間)

11月からは、いよいよ早稲田大学国際教養学部の過去問に本格的に取り組み始めました。ただし、闇雲に年度順に解くのではなく、戦略的に取り組みました。

まず、直近3年分の問題を解いて、最新の出題傾向を把握しました。国際教養学部の英語は、年度によって難易度に若干の波がありますが、基本的な出題形式は安定しています。

リーディング対策

国際教養学部のリーディング試験は90分で約1000語の長文3題を解く必要があります。これは1題あたり30分という計算になりますが、実際には問題によって難易度が異なるため、柔軟な時間配分が求められます。

私が編み出した時間配分の戦略は以下の通りです。

- 最初の5分で全3題の長文を流し読みし、難易度を判断する

- 最も解きやすそうな問題から取り組む

- 1題あたり25~35分で解答する(難易度に応じて調整)

- 見直しの時間を10~15分確保する

この戦略により、焦らず安定して高得点を狙えるようになりました。

段落の要約問題については、特別な対策が必要でした。この問題は、各段落の主題を正確に把握し、それを簡潔にまとめる力が求められます。私は以下の手順で対策しました。

- 段落ごとに主題文(多くの場合、最初か最後の文)を特定する

- 具体例や補足説明は省き、筆者の主張のみを抽出する

- 選択肢と照らし合わせ、最も適切なものを選ぶ

また、早稲田大学法学部の過去問も併用しました。法学部の英語も段落の要約問題が出題されるため、良い練習になります。さらに、慶應義塾大学の法学部や経済学部の過去問にも取り組み、様々な形式の長文に触れました。

語彙力の強化も継続しました。「英検準一級 でる順パス単」(旺文社)を使用し、準一級レベルの単語を徹底的に覚えました。国際教養学部の長文は語彙レベルが非常に高いため、準一級以上の語彙力は必須です。

「英検準一級 でる順パス単」(旺文社)購入はこちらから↓ Amazonで見るライティング対策

ライティングも本格的に対策を始めました。国際教養学部のライティング試験は60分で3題を解答します。近年の出題形式は以下の通りです。

- 問題1:提示された問いに対して、適切な根拠を示しつつ自分の意見を述べる(約100~120語)

- 問題2:グラフや図表から読み取れる内容を記述する(約80~100語)

- 問題3:英語の長文を日本語で要約する(約150字)

ライティングで最も重要なのは、「減点されない英文を書く」ことです。難しい表現を使って文法ミスをするよりも、確実に正しい文法で自分の意見を表現する方が高得点につながります。

私は以下のテンプレートを作成し、本番でも使用しました。

意見を述べる問題のテンプレート:

第1段落(主張):I believe that… / In my opinion, … 第2段落(理由1):First, … / To begin with, … 第3段落(理由2):Second, … / Furthermore, … 第4段落(具体例):For example, … / A case in point is… 第5段落(結論):In conclusion, … / For these reasons, …

このテンプレートに沿って書くことで、論理的で読みやすい英文が書けるようになりました。また、使える表現やフレーズをストックしておき、本番ではそれらを組み合わせて使うことで、スムーズに解答できました。

グラフ問題については、数値の変化を表す表現を集中的に覚えました。

- increase / decrease / rise / fall / remain stable

- significantly / gradually / sharply / steadily

- reach a peak / hit a low / level off

これらの表現を使いこなせれば、どんなグラフが出題されても対応できます。

日本語要約については、英語の内容を正確に理解することが最優先です。主張と理由を残し、具体例や補足説明を削ることで、自然と適切な長さの要約が作れます。

ライティングの添削は、東進ハイスクールの先生にお願いしました。自己採点では限界があるため、第三者に見てもらうことが非常に重要です。添削を受けたら、指摘された点を必ず復習し、次回は同じミスをしないように心がけました。

世界史(週4日、1日2.5時間)

11月は世界史の強化月間としました。共通テストの世界史で高得点を取るため、問題演習を中心に進めました。

東進ハイスクールの世界史講座を受講し、通史を一通り終えました。その後、共通テスト形式の問題集を解き始めました。最初は6割程度しか取れませんでしたが、間違えた問題の周辺知識を教科書で確認することを繰り返すことで、徐々に点数が上がっていきました。

特に国際教養学部の英語長文で頻出するテーマ(ヨーロッパの植民地政策、産業革命、グローバル化の歴史など)については、教科書レベルを超えて詳しく学習しました。これは英語の読解力向上にも直結しました。

国語(週2日、1日2時間)

国語は、共通テスト形式の問題演習を開始しました。現代文は安定して8割以上取れるようになっていましたが、古文・漢文にまだ不安がありました。

古文は、文法事項を体系的に復習し、重要古文単語300語を完璧に覚えました。漢文は、句法を一通り確認し、共通テスト過去問で演習しました。

11月の振り返りと気づき

11月の模試では、英語の偏差値が72まで上昇し、総合偏差値も70を超えました。過去問演習を通じて、問題への対応力が格段に上がったことを実感しました。

ただし、国際教養学部の過去問を解いてみると、まだ合格最低点には届かない状態でした。特にライティングの点数が伸び悩んでいたため、12月以降はライティング対策により多くの時間を割くことにしました。

12月:共通テスト対策と弱点補強

目標設定

- 共通テスト形式の問題で安定して8割以上を取る

- 第一志望校の過去問10年分を完成させる

- ライティング力を飛躍的に向上させる

具体的な学習内容

英語(週5日、1日4.5時間)

12月は、共通テストまで約1ヶ月という時期ですが、私は引き続き国際教養学部の個別試験対策に多くの時間を割きました。なぜなら、国際教養学部の場合、個別試験の英語が最も配点が高いからです(200点満点中80点)。

この時期は、第一志望校の過去問を10年分まで拡大しました。同じ年度の問題を複数回解くことで、出題傾向を完全に自分のものにしました。

また、ライティング対策を強化しました。週に3~4題のペースで英作文を書き、必ず添削を受けました。添削で指摘された文法ミスや表現の不自然さを一つ一つ潰していくことで、確実に実力が上がっていきました。

使える表現のストックも増やしました。過去問や参考書から良い表現を見つけたら、すぐにノートにメモし、定期的に見返すようにしました。このノートは本番直前まで重宝しました。

世界史(週4日、1日3時間)

12月は世界史の強化月間としました。共通テストまで残り1ヶ月となり、本格的な得点力の向上を目指しました。

共通テスト形式の問題集を3冊解き、間違えた問題は必ず教科書で確認しました。また、東進ハイスクールの共通テスト対策講座を受講し、解答テクニックも学びました。

特に資料問題や図表問題の対策に力を入れました。これらの問題は、知識だけでなく、資料の読み取り能力も求められるため、繰り返し練習しました。

国語(週3日、1日2.5時間)

国語も共通テスト対策に集中しました。過去問を10年分解き、時間配分と解答順序を確立しました。

私の解答順序は、以下の通りです。

- 現代文(評論):20分

- 現代文(小説):20分

- 古文:20分

- 漢文:15分

- 見直し:5分

この順序で解くことで、安定して8割以上取れるようになりました。

12月の振り返りと気づき

12月の模試では、世界史の偏差値が65まで上がりました。共通テスト形式の問題でも、安定して8割以上取れるようになりました。

英語は、ライティング力が大幅に向上し、国際教養学部の過去問でも合格最低点を超えることができるようになりました。ただし、まだ安定性に欠けるため、1月以降も継続的に対策する必要がありました。

1月前半:共通テスト直前期

目標設定

- 共通テストで85%以上を目指す

- 体調管理を最優先する

- 個別試験対策は維持レベルに

具体的な学習内容

1月前半は、共通テスト直前期です。この時期は、新しいことを学ぶのではなく、今まで積み上げてきた知識の確認と、試験本番でのパフォーマンスを最大化することに集中しました。

英語(週3日、1日3時間)

共通テストの英語は、国際教養学部の個別試験とは全く異なる形式です。しかし、基礎的な読解力があれば十分対応できます。

共通テストの英語で重要なのは、スピードです。限られた時間の中で大量の英文を読む必要があるため、速読力が求められます。私は、共通テストの過去問と予想問題を使って、時間を計りながら演習しました。

また、リスニング対策も行いました。共通テストのリスニングは、配点が高い(100点中50点)ため、軽視できません。毎日30分程度、リスニング問題を解くようにしました。

個別試験対策は、週に1~2回、国際教養学部の過去問を解く程度にしました。せっかく身につけた実力を維持するため、完全に手を離すことはしませんでした。

世界史(週5日、1日4時間)

世界史は、共通テスト直前の最重要科目として位置づけました。毎日4時間程度の学習時間を確保し、問題演習を繰り返しました。

共通テストの過去問を繰り返し解き、間違えた問題は徹底的に復習しました。また、予想問題集も5冊程度解き、様々なパターンの問題に触れました。

知識の最終確認として、一問一答形式の問題集も使用しました。通学時間などのスキマ時間を活用し、効率的に知識を定着させました。

国語(週4日、1日3時間)

国語は、共通テストの過去問と予想問題を繰り返し解きました。特に古文・漢文の文法事項と重要単語を、最終確認しました。

現代文は、解答パターンが確立していたため、新しいことはせず、過去問演習で感覚を維持しました。

体調管理

この時期は、体調管理を最優先しました。睡眠時間は必ず7時間以上確保し、バランスの取れた食事を心がけました。風邪予防のため、手洗いうがいを徹底し、人混みを避けるようにしました。

1月前半の振り返り

共通テスト本番では、目標の85%を超える87%を取ることができました。特に世界史は95点(95%)、国語は82点(82%)と、十分な得点を確保できました。

英語は、リーディング85点、リスニング88点で、合計173点(86.5%)でした。国際教養学部の個別試験で英語が課されるため、共通テストの英語の配点は低いですが、それでも高得点を取れたことは自信につながりました。

1月後半~2月前半:個別試験対策の総仕上げ

目標設定

- 第一志望校の過去問15年分を完成させる

- 第二志望以下の過去問も計画通り終わらせる

- 本番でのパフォーマンスを最大化する

具体的な学習内容

共通テスト後は、すぐに個別試験対策に切り替えました。早稲田大学国際教養学部の入試は2月中旬のため、約1ヶ月の準備期間がありました。

英語(週7日、1日6時間)

この時期は、ほぼすべての時間を英語に費やしました。第一志望校の過去問を15年分完成させることを目標に、毎日過去問演習を行いました。

同じ年度の問題を複数回解くことで、出題パターンを完全に把握しました。また、解答スピードも格段に上がり、90分の試験時間に余裕を持って解答できるようになりました。

ライティングは、毎日必ず1題は書くようにしました。本番での書き慣れた感覚を維持するため、手を動かし続けることが重要だと考えたからです。

また、他学部の過去問も活用しました。早稲田大学法学部、政治経済学部、慶應義塾大学法学部、経済学部などの過去問を解き、様々な形式の難問に触れました。これにより、どんな問題が出ても対応できる応用力が身につきました。

国立大学の難関校(東京大学、一橋大学、京都大学など)の過去問も継続して解きました。これらの大学の英語は記述式が多く、論理的思考力が求められるため、読解力の向上に大きく貢献しました。

第二志望以下の対策

第二志望校については、過去問10年弱を計画通り終わらせました。それ以下の志望校についても、3年分の過去問を解き、出題形式に慣れました。

ただし、第一志望校の対策が最優先であることは変わりません。他の志望校の対策は、第一志望校の勉強の合間に行う程度にしました。

世界史・国語(週2日、各1時間)

世界史と国語は、共通テストで使用した科目のため、個別試験では必要ありません。しかし、せっかく身につけた知識を忘れないよう、軽い復習を続けました。

特に世界史は、国際教養学部の英語長文で頻出するテーマと関連が深いため、教養として学び続ける価値がありました。

メンタルケア

入試直前期は、メンタル面のケアも重要です。私は、以下のことを心がけました。

- 適度な運動を継続する(毎日30分程度の散歩)

- 十分な睡眠を確保する(7~8時間)

- ネガティブな情報を避ける(SNSを見すぎない)

- 自分を信じる(今までの努力を振り返る)

特に、過去問で思うように点数が取れないときは、不安になることもありました。しかし、「今まで積み上げてきた努力は決して無駄ではない」と自分に言い聞かせ、前向きに取り組むようにしました。

直前期の過ごし方

入試1週間前からは、新しい問題には手を出さず、今まで解いた過去問の復習に集中しました。特に間違えた問題や、苦手な分野を重点的に見直しました。

また、本番を想定したシミュレーションも行いました。試験当日と同じ時間帯に起床し、同じ時間に問題を解くことで、本番でのパフォーマンスを最大化しました。

過去問活用の具体的なテクニック

ここからは、過去問をより効果的に活用するための具体的なテクニックを紹介します。

解く順番を工夫する

過去問を解く順番は、非常に重要です。私は以下の順番で解きました。

第1段階:易しめの年度から始める

いきなり難しい年度の問題に取り組むと、自信を失ってしまう可能性があります。まずは、比較的易しめの年度から始め、徐々に難易度を上げていくことが効果的です。

どの年度が易しいかは、予備校の分析や先輩の体験談を参考にしました。また、実際に解いてみて、自分にとっての難易度を判断することも重要です。

第2段階:最新年度の問題を解く

ある程度力がついたら、最新年度の問題を解きます。最新の出題傾向を把握することで、今後の学習方針を立てることができます。

第3段階:ランダムに年度を選んで解く

基本的な実力がついたら、ランダムに年度を選んで解きます。どんな問題が出ても対応できる応用力を養うことが目的です。

第4段階:苦手な年度を繰り返し解く

特に苦手だった年度の問題は、繰り返し解きます。2回目、3回目と解くことで、確実に定着させます。

時間配分を徹底的に研究する

過去問演習で最も重要なのは、時間配分の研究です。本番で時間が足りなくなることほど、もったいないことはありません。

私は、過去問を解くたびに、以下の項目を記録しました。

- 各大問にかかった時間

- 見直しにかかった時間

- 時間が足りたか、足りなかったか

- どの問題に時間がかかったか

これを繰り返すことで、自分に最適な時間配分を見つけることができました。

国際教養学部リーディングの最適時間配分(私の場合)

- 第1問:25分

- 第2問:30分(やや難しい傾向)

- 第3問:25分

- 見直し:10分

この配分に落ち着くまでに、10回以上の試行錯誤がありました。自分に合った時間配分を見つけることが、合格への大きな一歩となります。

間違いノートを作成する

過去問で間違えた問題は、必ずノートにまとめました。このノートは、入試直前期の最強の武器となりました。

間違いノートの作り方

- 間違えた問題をコピーして貼る

- 正解とその理由を書く

- なぜ間違えたのか分析する

- 関連する知識や表現をまとめる

特にライティングについては、添削で指摘された文法ミスや不自然な表現をすべてノートにまとめました。これを定期的に見返すことで、同じミスを繰り返さないようにしました。

音読と視写を取り入れる

過去問の長文は、ただ解くだけでなく、音読と視写も行いました。

音読の効果

- 読解スピードが上がる

- 英語のリズムが身につく

- 語彙や表現が定着する

私は、過去問の長文を最低5回は音読しました。最初はつっかえながらでしたが、5回目にはスラスラ読めるようになり、その頃には内容も完全に理解できていました。

視写の効果

- ライティング力が向上する

- 正しい英文の構造が身につく

- 語彙や表現が使えるレベルで定着する

特に、ライティングの模範解答は、必ず視写しました。手を動かして書くことで、その表現が自分のものになり、本番でも自然と使えるようになりました。

採点基準を自分なりに作る

特にライティングについては、採点基準が公表されていないため、自分なりの基準を作りました。

私が作った採点基準

- 内容:問いに適切に答えているか(30%)

- 構成:論理的な構成になっているか(30%)

- 文法:文法ミスがないか(20%)

- 語彙:適切な語彙を使用しているか(20%)

この基準に基づいて自己採点を行い、足りない部分を次回の演習で改善しました。もちろん、定期的に先生に添削してもらい、自己採点の精度を高めることも忘れませんでした。

科目別・志望校別の優先順位のつけ方

限られた時間の中で最大限の効果を得るためには、明確な優先順位が必要です。

科目の優先順位

早稲田大学国際教養学部を目指す場合、科目の優先順位は以下の通りです。

1位:英語(特に個別試験対策)

- 配点が200点中80点と最も高い

- 差がつきやすい科目

- 対策に最も時間がかかる

2位:共通テスト対策(国語・世界史)

- 合計で100点の配点

- 8割以上確保したい

- 失敗すると挽回が難しい

3位:英語4技能テスト

- 最大20点の加点

- 早めに取得しておくべき

- 直前期の対策は不要

この優先順位に基づき、時期によって重点を置く科目を変えました。

- 10月:英語70%、世界史20%、国語10%

- 11月:英語60%、世界史30%、国語10%

- 12月:英語50%、世界史35%、国語15%

- 1月前半:世界史40%、国語30%、英語30%

- 1月後半~2月:英語90%、復習10%

志望校の優先順位

志望校の優先順位も明確にしました。

第1優先:早稲田大学国際教養学部

- 過去問15年分

- 最も多くの時間を投入

- 完璧を目指す

第2優先:第二志望校

- 過去問10年弱

- 合格最低点+10点を目標

- 効率的に対策

第3優先:その他の志望校

- 過去問3年分

- 出題形式に慣れる程度

- 最小限の時間で対策

この優先順位を徹底することで、第一志望校の対策に十分な時間を確保できました。

模試の活用法

模試は、ただ受けるだけでは意味がありません。効果的に活用することで、大きく実力を伸ばすことができます。

模試を目標設定のツールとして使う

私は、模試ごとに具体的な目標を設定しました。

10月の模試

- 英語:偏差値70以上

- 世界史:偏差値60以上

- 国語:偏差値65以上

11月の模試

- 英語:偏差値72以上

- 世界史:偏差値65以上

- 国語:偏差値68以上

12月の模試

- 総合偏差値:70以上

- 第一志望校:A判定

この目標を達成するために、月ごとの学習計画を立てました。目標があることで、モチベーションを維持しやすくなりました。

模試の復習を徹底する

模試は、受けた後の復習が最も重要です。私は、模試の復習に丸2日かけました。

復習の手順

- 間違えた問題を解き直す

- 解説を熟読する

- 関連する知識を教科書で確認する

- 似たような問題を探して解く

- 1週間後にもう一度解き直す

特に、正解したけれど自信がなかった問題も、必ず復習しました。たまたま正解しただけの問題は、次に出たら間違える可能性が高いからです。

判定に一喜一憂しない

模試の判定は参考程度にとどめ、一喜一憂しないようにしました。

私の場合、11月の模試で第一志望校がC判定だったときは、正直焦りました。しかし、「まだ3ヶ月ある。今から巻き返せる」と前向きに捉え、弱点を徹底的に潰すことに集中しました。

逆に、12月の模試でA判定が出たときも、油断せずに勉強を続けました。模試と本番は別物です。最後まで気を抜かないことが重要です。

スランプの乗り越え方

受験生活は長期戦です。必ずスランプに陥る時期があります。私も何度もスランプを経験しました。

私のスランプ体験

最も大きなスランプは、11月下旬に訪れました。過去問を何度解いても合格最低点に届かず、「このままでは落ちるのではないか」という不安に襲われました。

毎日勉強しているのに、模試の偏差値が下がる。過去問の点数も伸びない。こんな状況が2週間ほど続きました。

スランプ脱出の3つの方法

スランプから脱出するために、私が実践した3つの方法を紹介します。

基礎に立ち返る

スランプに陥ったら、まず基礎に立ち返りましょう。

私は、英語の長文問題でスランプに陥ったとき、自分が持っている中で最も簡単な問題集を解き直しました。「英語長文レベル別問題集5 上級編」(東進ブックス)をもう一度解くことで、読解の基本を思い出すことができました。

「英語長文レベル別問題集5 上級編」(東進ブックス)購入はこちらから↓ Amazonで見るそして、もう一度志望校のレベル順に過去問を解き直しました。易しめの学部から徐々に難易度を上げていくことで、自然とスランプから解放されました。

要するに、自分が辿ってきたルートをもう一度辿り直せばよいのです。

勉強法を見直す

スランプは、今の勉強法が自分に合っていないサインかもしれません。

私の場合、ライティングでスランプに陥ったとき、勉強法を根本から見直しました。それまでは、とにかく多くの問題を解くことに集中していましたが、添削での指摘事項を十分に復習できていませんでした。

そこで、問題を解く量を減らし、一つ一つの添削を徹底的に復習する方法に切り替えました。その結果、同じミスを繰り返さなくなり、着実に実力が向上しました。

気分転換をする

どうしても勉強に集中できないときは、思い切って気分転換をすることも大切です。

私は、スランプのときに半日だけ完全にオフにして、好きな映画を見たり、友達と遊んだりしました。リフレッシュすることで、翌日からまた集中して勉強に取り組むことができました。

ただし、気分転換は「逃げ」ではありません。「明日からまた頑張るために、今日は休む」という前向きな姿勢が重要です。

本番で力を発揮するために

どんなに過去問で高得点が取れても、本番で実力を発揮できなければ意味がありません。

試験当日のシミュレーション

私は、試験1週間前から、試験当日のシミュレーションを行いました。

シミュレーションの内容

- 試験当日と同じ時間に起床する

- 同じ朝食を食べる

- 同じ時間に家を出る準備をする

- 同じ時間に問題を解く

- 昼食も試験当日と同じものを食べる

このシミュレーションを行うことで、本番でも普段通りのパフォーマンスを発揮することができました。

入試本番での体験談

最後に、私の入試本番での体験談を共有します。

試験当日の朝

試験当日の朝は、予想以上に緊張していました。しかし、今まで何度もシミュレーションしてきたおかげで、パニックにはなりませんでした。

朝食はいつも通りのメニューを食べ、間違いノートを軽く見返しました。新しいことは何もせず、今まで積み上げてきた知識を確認する程度にとどめました。

リーディング試験

リーディング試験は、予想通り約1000語の長文が3題出題されました。幸い、どの長文も過去問で練習してきたテーマに近く、スムーズに読み進めることができました。

時間配分も練習通りに実行できました。第1問に25分、第2問に30分、第3問に25分、そして見直しに10分という配分です。

ただし、第2問の「内容の正誤識別」問題で、かなり迷う選択肢がありました。しかし、過去問演習で学んだテクニックを駆使し、消去法で正解を導き出すことができました。

ライティング試験

ライティング試験は、事前に準備していたテンプレートが大いに役立ちました。

問題1は、「気候変動に対して個人ができることは何か」というテーマでした。私は、以下の構成で解答しました。

- 主張:個人でもできることはたくさんある

- 理由1:日常生活での小さな行動が積み重なる

- 理由2:個人の意識が社会全体の変化につながる

- 具体例:省エネ、リサイクル、公共交通機関の利用など

- 結論:一人一人の行動が重要

テンプレートに沿って書いたため、スムーズに解答できました。

問題2は、グラフから読み取れる内容を記述する問題でした。これも、事前に準備していた表現を使って、効率的に解答できました。

問題3は、英文の日本語要約でした。主張と理由を抽出し、具体例を省くという練習通りのアプローチで、適切な長さの要約を作成できました。

試験を終えて

試験を終えた瞬間、「やりきった」という達成感と、「もしかしたら合格できるかもしれない」という期待感が湧いてきました。

今まで積み上げてきた努力が、本番で確実に発揮できたという手応えがありました。過去問を15年分解いたこと、ライティングを何十回も添削してもらったこと、スランプを乗り越えたこと、すべてが本番につながっていました。

合格発表と振り返り

そして、合格発表の日。自分の受験番号を見つけたときの喜びは、今でも忘れられません。

振り返ってみると、合格できた最大の要因は、「過去問を徹底的に活用したこと」だと確信しています。

過去問は、単なる問題集ではありません。志望校からのメッセージであり、合格への最短ルートを示してくれる地図なのです。

おわりに

この記事では、私が実践した過去問を中心とした10月以降の勉強計画について、詳しく解説してきました。

月ごとの具体的な学習内容、過去問の活用法、科目別・志望校別の優先順位のつけ方、模試の活用法、スランプの乗り越え方、そして本番で力を発揮する方法。これらすべてが、私の合格につながりました。

早稲田大学国際教養学部は、英語力が最も重視される学部です。しかし、英語が得意であることだけでは合格できません。共通テストで確実に高得点を取り、個別試験の特殊な形式に対応できる力を養い、本番で実力を発揮する。そのすべてが揃って、初めて合格できるのです。

これから受験を迎える皆さん、10月以降は本当に大変な時期です。不安になることも、挫けそうになることもあるでしょう。しかし、どうか「地道に頑張る」ことを意識しながら、第一志望への合格をつかみ取ってください。

私は早稲田で待っています。皆さんと一緒に、国際教養学部でのキャンパスライフを送れることを楽しみにしています。

頑張ってください!応援しています!