みなさんこんにちは!早稲田大学文学部3年生のめろです。

私は現在、アメリカ・カリフォルニア州にある、カリフォルニア大学アーバイン校 に留学しています。交換留学とは違い、私費での留学をしているので自分でやらなければならないことがたくさんあります。

今日はそのうちの一つ、アメリカでの一人暮らしを始めるにあたり必ず直面する「部屋探し」について、私の経験をもとに徹底解説します!

目次

はじめに

“どこに住むか”で、留学生活の明暗が分かれる。

私がアメリカに来た際、一番最初に住んだのは、カリフォルニア州・ロサンゼルスの寮でした。2人部屋、共用バスルーム、家賃は月1800ドル。留学が始まったばかりで右も左も分からなかった私は、「とりあえず安心そう」という理由だけでそこを選びました。

けれど、実際に住み始めてみると、いろんな“想定外”がありました。

同室の子と生活リズムがまったく合わず、毎晩寝る時間がズレて眠れなかったり、共用のキッチンがほぼ使えなかったり。自分の“生活”を築くというより、ひたすら環境に合わせる日々が続きました。

「部屋選びって、ただ住む場所を決めることじゃないんだ」

そう気づいたのは、それから何度か引っ越しを繰り返し、やっと「居心地のいい空間」に出会えたときでした。

このブログが「ひとりじゃない」と思えるきっかけになりますように。

このブログでは、私が実際にアメリカで部屋を探し、住み、引っ越してきた経験をもとに、

・エリア選びのポイント

・家賃や住環境のリアル

・部屋探しに使えるサイトやツール

・契約・引っ越し・生活のコツ

・失敗から得た学び

などを、できるだけ具体的にお伝えしていきます。

これからアメリカで新生活を始める人にとって、「こうすればいいんだ!」と思えるヒントが一つでもあれば嬉しいです。そして、どこかで困ったとき、「あ、あの記事にこんなこと書いてたな」と思い出してもらえたら、もっと嬉しいです。

部屋探しの準備

住むエリアを決める:治安と生活のしやすさがカギ

部屋探しの最初であり、最も重要なのがエリア選びです。安さや見た目だけで決めてしまうと、後で「こんなはずじゃなかった…」となることも。治安・交通・生活環境の3点を軸に、慎重に見極めましょう。

治安を確認する

アメリカでは地域ごとに治安が大きく異なり、隣の通りに行くだけで治安がガラリと変わることも珍しくありません。以下の方法で安全性をしっかりチェックしましょう。

- Google検索:「[エリア名] crime rate」で犯罪率を調べます。LAエリアだとSkid RowやComptonは危険エリアとして有名です。ホームレスやギャングがいる街は避けましょう。

- 治安マップを利用:Neighborhood ScoutやCity-Dataなどのサイトでエリアの安全性を確認できます。

- 実際に訪問する:昼間だけでなく、夜の様子を見て雰囲気を確認します。特に夜中の静けさや街灯の有無は重要です。私の経験上、窓や入り口に鉄格子がついているエリアは危険なことが多いと感じます。

生活の便利さ

長く暮らすなら、「近くに何があるか」は超重要です。生活する上で必要な施設が近くにあるか確認しましょう。以下のポイントをチェックリストとして使ってください。

- 徒歩圏内にスーパーやドラッグストアがあるか。

- 銀行、カフェなどが利用しやすいか。

- 学校までの通学において公共交通機関が利用しやすいか。

自分の「希望条件」をリストアップしよう

物件を見る前に、自分の希望条件を整理しておくと、スムーズに部屋を絞り込めます。以下のような項目を優先順位ごとにリストアップしておきましょう。

▸ 家賃(Rent)

私はこれまでに3ヶ所住んだことがあります。それぞれの家賃はこんな感じでした:

- LAエリアの寮(2人部屋・共用バスルーム):$1800/月

- IrvineエリアのAirbnb(プライベートルーム・共用バス):$1300/月

- Irvineエリアのシェアハウス(プライベートルーム・共用バス):$1200/月

一部屋に何人住むかやバスルームをシェアするか、部屋の広さ、エリアなどによって変わりますが、だいたい月$1000~$2000が相場だと思います。安すぎる物件には注意。詐欺や治安の悪さが潜んでいることもあります。アメリカの部屋探しは本当に詐欺に遭う可能性が高いです!!お金で安心を買うと思いましょう。また、家賃に加えて「Utility(ユーティリティ)=水道光熱費・Wi-Fiなど」が別料金でかかる場合もあるので、「家賃に何が含まれているか」も必ずチェックしてください。

▸ 契約期間(Lease Term)

契約期間は、物件によって「1ヶ月ごとの短期契約」から「1年契約」までさまざまです。自分の留学期間や滞在プランに合った期間を選ぶことが大切です。

短期(1〜3ヶ月)はAirbnbや短期滞在用の物件に多く、柔軟さはありますが割高になりがち。中期(6ヶ月)は語学学校や1セメスター滞在にちょうど良く、長期(1年)は最も家賃が安く抑えられる傾向があります。

注意したいのは、途中解約が可能かどうか。長期契約でも、途中で帰国や引っ越しが必要になることもあります。契約時には「解約の条件(解約通知の期限・違約金など)」を必ず確認しましょう。

寮について

寮は、アメリカの大学生活における代表的な住まいの一つです。特に学部生や留学生にとっては、「初めての一人暮らし」として選ばれることが多く、安心して生活を始められる環境が整っています。しかし、寮には「安心感」と「環境の整備」がある反面、「自由度」や「個人の裁量」が限られる側面もあります。メリットとデメリットのバランスをよく見極めて、自分に合った住まい方を選ぶことが大切です。以下では、私自身の経験も踏まえながら、寮の特徴やメリット・デメリットについて詳しく説明します。

▸ 寮の特徴

・家具付きが一般的

・共同スペースが充実:キッチン、ラウンジ、ジム、スタディルーム、ランドリールーム(洗濯室)など、生活や交流を支える設備が整っていることが多い。

・食事プランの選択肢:多くの大学では、寮に入居する学生向けに食事プランが用意されている。学内の食堂で、1日2~3食を定額で利用できるシステム。自炊に自信がない人や、授業や課題で忙しい学生にとっては非常に便利。

▸ 寮のメリット

• 通学が便利:寮の多くはキャンパス内またはすぐ近くにあるため、通学の負担がほとんどありません。

• 安全性が高い:大学が直接運営していることも多く、警備やセキュリティ体制が整っており、IDカードでしか入れない建物やフロアなども一般的です。また、RAと呼ばれる学生スタッフが常駐しており、トラブルや相談ごとがあれば対応してくれる体制も安心につながります。

• 友達が作りやすい:同じように初めてアメリカで暮らす学生や、現地の学生と一緒に生活することで、自然と友達ができる機会が増えます。

• 費用が分かりやすい:寮費には多くの場合、光熱費・Wi-Fi・ごみ回収・清掃費などがあらかじめ含まれているため、月ごとの支払い管理がとてもシンプルです。

▸ 寮のデメリット

• プライバシーが少ない:多くの寮ではルームメイトと部屋を共有する必要があり、自分だけの空間が限られます。寝る時間や生活音、ライトの使い方など、小さなすれ違いがストレスになることも。

• 自由度が低い:大学によっては、飲酒禁止・夜間の来客制限・キッチン使用時間など、細かなルールが設定されていることがあります。日本の一人暮らしのような感覚でいると、“思ったより窮屈”に感じることも。

• 費用が高めになる場合も:一見すると寮費は定額で管理がラクに見えますが、食事プランが義務付けられているケースではトータルコストが高くなることもあります。食堂のメニューやクオリティが合わないと、「払ってるのにあまり利用していない…」というもったいない事態になることもあるので、自炊派の人は要注意です。

シェアハウス:自由とコスパのバランス。生活スタイルに合わせて選べるのが魅力

寮や一人暮らしに加えて、アメリカでの生活でぜひ検討してほしいのがシェアハウスです。1つの家を複数人でシェアし、個室を持ちながらキッチンやバスルーム、リビングなどを共同で使う暮らし方で、特に留学生や若い社会人に人気があります。

▸ シェアハウスの特徴

・個室+共用スペースという形が基本:多くのシェアハウスでは、寝室は個別に確保されていて、プライバシーが一定守られています。一方で、キッチンやバスルーム、リビングは住人全員で共有するため、「自分のペース」と「他人との共存」を両立するバランス感覚が求められます。

・柔軟な契約が可能なことも多い:寮やアパートのように1年契約が必須ではなく、1ヶ月単位の短期契約ができるケースも多いのがシェアハウスの特徴です。

・ 住人の多様性が魅力でもあり挑戦でもある:住んでいるのは留学生だけでなく、現地の学生や社会人、移民家庭のオーナーなどさまざま。日常的に異文化と触れ合える環境とも言えますが、価値観や習慣の違いに戸惑うこともあります。

▸ シェアハウスのメリット

・家賃を抑えられる:私が住んでいたIrvineの一軒家では、家具付きの個室+共用バスで月1200ドル。食事付き寮よりも数百ドル安く済んだうえに、光熱費も家賃に含まれていました。立地が良ければかなりの節約になります。

・すぐに生活を始められる:多くのシェアハウスでは、家具・調理器具・洗濯機などが一通りそろっているため、スーツケース1つで生活を始められます。

・英語での生活環境が整いやすい:ルームメイトやオーナーがネイティブだったり、他国からの留学生だったりする場合、日常会話が自然と英語になることも多いです。

・自由な生活ができる:門限やルールが厳しい寮とは違い、シェアハウスでは比較的自分のペースで過ごせることが多いです。外泊や友人の訪問も自由だったり、部屋の模様替えができたりと、自立した生活を送りたい人にはぴったりの環境です。

▸ シェアハウスのデメリット

・共用部分の使い方でストレスになることも:キッチンが使いたいのにずっと誰かが使っている、洗面所が水浸し、ゴミが捨てられていない……など、「他人と空間を共有する」ことへのストレスは避けられない部分もあります。特に、掃除や片付けの感覚が違うと、モヤモヤすることも。入居前にルールが明文化されているか、話し合いの文化があるかは要チェックです。

・生活リズムや性格が合わない可能性も:夜中に大音量で動画を観る人、電話をスピーカーで話す人、逆に神経質すぎる人……。私も過去に、騒音に厳しすぎるルームメイトと気まずい関係になったことがあります。相手を変えることはできないからこそ、自分のストレス耐性や柔軟性も問われます。

・契約条件があいまいな場合がある:個人オーナーが運営するシェアハウスでは、正式な契約書がないことも珍しくありません。口頭だけの約束で入居すると、急な家賃変更や退去トラブルにつながるリスクがあります。念のためLINEやメールなどでやり取りを残すようにし、可能であれば簡単な合意書を交わしておくのが安心です。

ホームステイという選択肢

アメリカの家庭に“暮らす”という経験から学べること

寮やシェアハウス、アパート暮らしとはまた違う形で、アメリカの生活を体験できるのがホームステイです。現地の家庭に受け入れてもらい、家族の一員のように生活するこのスタイルは、「アメリカの文化にどっぷり浸かりたい」「日常的に英語を使いたい」という人に人気の住まい方です。

▸ ホームステイの特徴

・食事が提供される(1日2〜3食):朝食と夕食付きのホームステイが多く、毎日温かい家庭料理を食べられるのが大きな特徴。もちろん家庭によって料理のスタイルは違いますが、アメリカの「家庭の味」を体験できる貴重な機会でもあります。

・生活が“英語環境”になる:ホストとの日常会話はすべて英語。言語の壁を感じる場面もあると思いますが、毎日の会話の中で、リスニング・スピーキングの力が自然に伸びていきます。英語に“慣れる”環境としては、非常に効果的です。

▸ ホームステイのメリット

・アメリカ文化を生活の中で体験できる:食事、休日の過ごし方、会話のテンポ、家庭内のルール……どれも実際にその場に入ってみないと分からないことばかりです。私の友人は、感謝祭にホストファミリーとターキーを囲んで食事をしたり、家族でキャンプに連れていってもらったこともあるそうです。こうした経験は、一人暮らしや寮ではなかなか味わえないものだと思います。

・孤独を感じにくい環境:渡米して間もない時期や、まだ現地に知り合いがいない時期には、誰かと一緒に「ただいま」と言える場所があることが、精神的な安心につながります。毎日話しかけてくれる存在がいるだけでも、不安が軽くなるという声をよく聞きました。

▸ ホームステイのデメリット

・自由度はかなり制限される:ホストファミリーのルールは絶対。門限やお風呂の使用時間、友達の出入りなど、「自分の家」のようにはいかない場面が多々あります。

・相性がすべてと言っても過言ではない:どんなに良い家でも、ホストファミリーとの相性が合わなければ、居心地の悪い毎日になってしまう可能性もあります。私の知り合いの中には、「期待していたような交流がなかった」と感じて途中で別の住まいに移った人もいました。

・通学に時間がかかることもある:ホームステイ先は、大学周辺ではなく住宅街に位置することが多いため、公共交通機関で片道1時間以上かかる場合もあります。ルートやバスの本数など、あらかじめ確認しておかないと、毎日の通学がストレスになってしまうことも。

・ホストファミリーの形は本当にさまざま:「アメリカの家庭」と聞くと、両親+子どもの家庭をイメージしがちですが、実際にはシングルマザーの家庭、おばあちゃん一人暮らしの家、ホストがビジネスとして複数の学生を受け入れている家など、そのスタイルは非常に多様です。また、意外かもしれませんが、ホストファミリーの中には英語がネイティブでない移民系家庭もあります(スペイン語、ベトナム語、中国語など)。英語でのコミュニケーションは問題ないものの、「思っていた“アメリカ家庭像”とは少し違う」と感じるケースもあるかもしれません。

▸ 住む前に確認しておきたいこと

ホームステイを選ぶ場合は、契約前に以下のポイントをホストとしっかり確認しておくことをおすすめします:

・食事の提供回数・内容(アレルギー対応など)

・門限や生活ルール(シャワー時間、友人の訪問など)

・通学ルートと交通手段

・他の学生の同居有無(留学生を複数受け入れている家もあり)

また、もし可能であれば契約前に一度家を訪問して、実際の雰囲気を見ることも有効です。私は友達のホスト先に遊びに行ったことがありますが、家の雰囲気やホストの人柄を感じられるだけで「合いそうかどうか」の判断材料になりました。

ホームステイは、“文化体験”としても、“英語環境”としても非常に価値ある選択肢です。自分の性格や生活スタイルが「家庭の中でのルールを守ること」にストレスを感じないタイプであれば、とても良い経験になるはずです。「もっとアメリカの“日常”を知りたい」「人とのつながりを大切にしたい」という人にとっては、きっと素敵な選択肢になると思います。

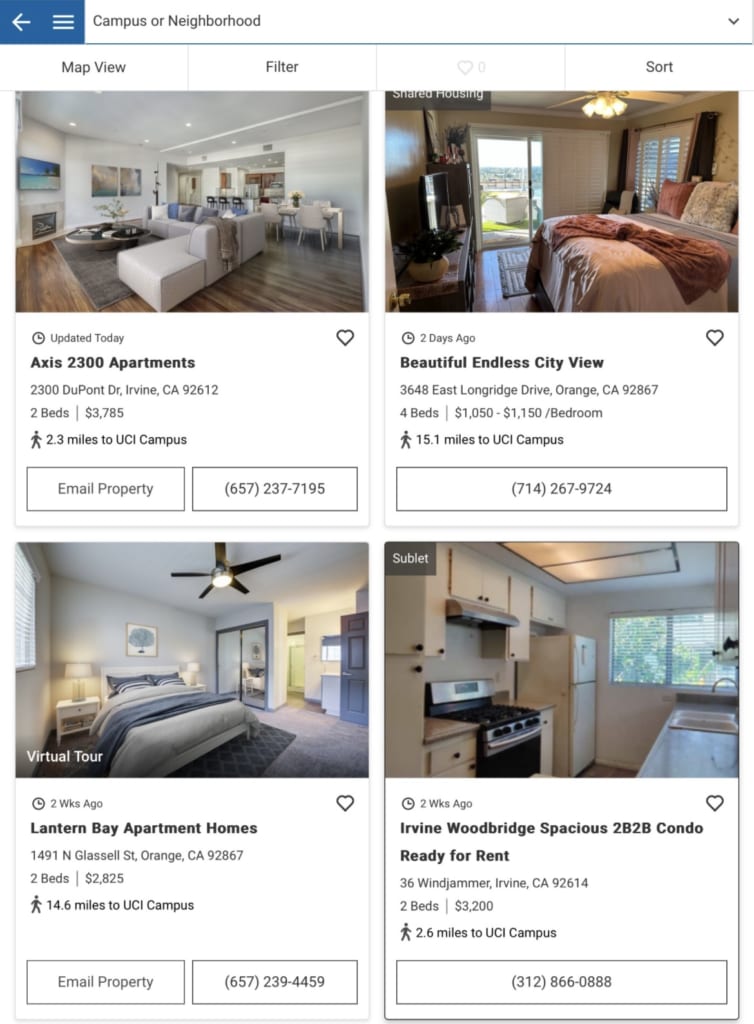

部屋探しに使ったツール

使えるツールを賢く選んで、理想の部屋を効率よく見つけよう

アメリカで部屋探しをする際、日本と違って不動産会社に一括で相談するというスタイルはあまり一般的ではありません。多くの人がオンラインの検索サイトやコミュニティを使って、自分で物件を探すのが主流です。

私も実際に3回の引っ越しを経験する中で、さまざまなツールを活用しました。ここでは、私自身が使ってみて便利だったもの、周囲の留学生がよく使っていたものを、特徴と注意点とあわせて紹介します。

Zillow

特徴:

- 地図ベースで物件を検索できるため、住みたいエリアの雰囲気や周辺環境を視覚的に確認しながら探せるのが大きな魅力です。

- 家賃、間取り、ペット可、家具付きなど、条件ごとに細かくフィルターをかけられるため、理想に近い物件に効率的にたどり着けます。

- 写真や間取り図も豊富で、実際の生活をイメージしやすいです。周辺に学校・スーパーがあるかなどの情報も地図上でチェックできます。

注意点:

- 人気エリアの物件はすぐに埋まってしまうため、こまめにチェックすることが重要です。私はZillowで見つけた物件に「いいな!」と思って連絡したら、すでに数日前に埋まっていた…ということが何度もありました。

- アプリ版も便利で、通知機能をオンにしておけば、新着物件をいち早くチェックできます。

Apartments.com

特徴:

- アパート専門の検索サイトで、大手の物件や学生向けの物件を探すのに適しています。

- 住人のレビューが豊富で、「実際に住んでいた人のリアルな声」を参考にできるのが大きな魅力。建物の管理状態や騒音、オーナーの対応など、内見だけでは分からないことも事前に把握できます。

- 動画ツアー付きの物件も多く、遠方から探している人にとって便利。内見前にある程度、雰囲気がつかめるのは安心材料です。

注意点:

- 掲載されているのは不動産会社が運営している物件が中心のため、個人オーナーとの柔軟な交渉(家賃交渉や短期契約など)が難しいこともあります。

- サイト自体は信頼性が高い分、ZillowやCraigslistに比べてやや家賃が高めの傾向もあるので、予算とのバランスを見て検討するのがよさそうです。

Craigslist

特徴:

- ローカルな個人投稿が多く、「掘り出し物」が見つかることもあるサイト。家賃が安めなシェアハウスや、家具付きの短期物件が多く掲載されています。

- シェアメイト募集の投稿も豊富で、実際に現地の人と一緒に住むようなスタイルの物件が探せます。

- 写真やテキストがざっくりしている投稿も多いですが、その分「柔らかい交渉ができる」「直接オーナーとやり取りできる」という利点もあります。

注意点:

- 詐欺投稿のリスクが高めです。「家賃が異常に安い」「デポジットだけ先払いしてくれ」というパターンには要注意!

- 気になる投稿があったら、Google画像検索で写真を調べて、他サイトと使い回されていないかチェックするのがおすすめです。

- 実際に見学せずに契約・入金は絶対にNG。信頼できる投稿かどうか、自分で見極める必要があります。

Facebook Marketplace / Facebookグループ

特徴:

- 現地のコミュニティ感が強いのがFacebookの魅力。Marketplaceには個人が出している物件情報が多く、地元の大学生・留学生・社会人などからの投稿も豊富です。

- オーナーや現入居者とMessengerで直接やりとりできるため、柔軟な交渉や質問がしやすいです。

- 「Irvine Housing」「OC Rooms for Rent」などの地域別グループに参加すると、住人の入れ替えによる空き部屋情報がリアルタイムで流れてくることもあります。

注意点:

- Craigslistと同様、個人間取引のため契約書やルール確認をしっかり行うことが必須です。口頭やDMだけの約束で進めると、トラブルになることもあります。

- 「契約書をPDFで送ってもらい、自分でも保存しておく」「やりとりはテキストで残す」など、基本的なリスク管理は忘れずに。

ビビナビ(BIBINAVI)

特徴:

- 日本人留学生向けに特化した物件情報サイトで、日本語で部屋探しができるのが最大の特徴です。アメリカでの生活が初めてで不安が大きい人にとっては、安心感が大きいプラットフォームです。

- オーナーが日本人だったり、日本人入居者を歓迎している物件が多いため、言語の壁を感じずにやり取りができるのもポイントです。

- 家具付き・光熱費込み・短期可など、留学生に配慮した条件の物件が多く、初めての一人暮らしにも向いています。

注意点:

- 利用者が日本人中心のため、英語環境を求める人にとっては物足りなさを感じることもあるかもしれません。

- ZillowやCraigslistと比べると、掲載数はやや限られており、エリアによっては選択肢が少ないです。ただし、IrvineやLAなど日本人が多いエリアでは十分に活用できます。

大学のHousingサイト・掲示板

特徴:

- UCIをはじめ、多くの大学では学生向けのオフキャンパスハウジング情報を提供する公式サイトや掲示板を設けています。

- 信頼性が高く、詐欺やトラブルのリスクが低い物件が紹介されており、「とにかく安全性を重視したい」という人におすすめです。

- 学内掲示板やメールグループで、卒業・帰国予定の学生から直接ルーム引き継ぎの案内が出ることもあり、家具付き・即入居可の物件に出会えるチャンスも。

注意点:

- 掲載数は時期によってバラつきがあり、繁忙期(新学期前)にはすぐに枠が埋まることもあります。

- 家賃が相場より高めなこともあるため、他サイトとの比較が必要です。また、条件が大学側により設定されている場合もあるため、柔軟な交渉はやや難しい印象でした。

ツール選びのまとめ

それぞれのツールには強みと弱みがあります。英語力や生活スタイル、安心感、自由度、予算などに合わせて使い分けるのがコツです。

ただ、複数のツールを併用して情報をクロスチェックするのが一番確実だとは思います。私は最初にZillowやApartments.comで相場感をつかみ、気になる物件があればCraigslistやFacebookでも同じエリアを検索して、「もう少し条件のいい物件がないか」探していました。

また、どのツールも連絡を取る際は英語でのやりとりが必要になります。最初は緊張しましたが、シンプルな定型文をいくつか用意しておくとスムーズにやり取りできます

| ツール名 | 特徴 | おすすめタイプ |

|---|---|---|

| Zillow | 地図検索・写真豊富・条件絞り込み◎ | アメリカ式の部屋探しを本格的にやってみたい人 |

| Apartments.com | 大手物件が多く、レビューも豊富 | 安定した管理体制を求める人 |

| Craigslist | 個人投稿中心・家賃が安いことも | 柔軟な交渉をしたい・安さ重視の人 |

| Facebook Marketplace | コミュニティ感・直接交渉しやすい | 留学生間でのリレー物件を探したい人 |

| ビビナビ | 日本語対応・留学生向け物件 | 英語に不安がある人、初めての渡米 |

| 大学サイト・掲示板 | 安全性◎・情報の信頼度が高い | トラブルを避けたい、同じ大学の学生と住みたい人 |

実際の物件見学

写真だけで決めるのは危険!現地で“リアルな暮らし”を見極めよう

オンラインで気になる物件が見つかったら、できる限り「見学」に行くことを強くおすすめします。アメリカでは、写真が実際と異なることも珍しくなく、「思っていたのと違う…」というケースが本当に多いです。

見学は、写真や文字情報だけではわからない「空気感」や「暮らしやすさ」を体感する貴重な機会。ここでは、見学時に必ず確認しておきたいポイントを3つの視点に分けて紹介します。

内装・設備の状態を確認する

見た目はキレイでも、住み始めてから不具合に気づくことは多いです。チェックポイントを押さえて、生活に支障が出ないか事前に確認しましょう。

- 壁や床の状態

ヒビ、穴、シミ、カビ、虫の死骸などがないか、しっかり目を凝らして見てください。特に水回りの近くのカビ跡や湿気の臭いには注意。 - 水回りの機能(キッチン・バス・トイレ)

蛇口やシャワーは実際にひねって、水の出方・温度調整・排水の速さを確認しましょう。 - 電気設備・照明・スイッチ

すべての照明が点くかどうか、スイッチの位置が使いやすいか、コンセントの数や配置が自分の生活に合っているかも見ておくと後悔しません。 - エアコン・暖房(HVAC)

特にカリフォルニアは夏暑く、冬の朝晩は冷えるので、冷暖房の有無と稼働状況は大事なチェックポイントです。

日当たり・音・周辺環境を体感する

どれだけ内装がきれいでも、「騒音」「暗さ」「周囲の環境」が合わないと、毎日のストレスになります。

家具付き物件なら、備品の内容も細かく確認

家具付きと書いてあっても、実際に何が含まれているかは物件によって全然違います。

- ベッド:フレームだけ?マットレス付き?サイズは?

- 机・椅子・タンス:使用感は?収納は足りそう?

- キッチン用品:電子レンジ・冷蔵庫・炊飯器・調理器具などはある?

- 洗濯機・乾燥機:部屋の中 or 共用?コイン式?

- 清掃道具(掃除機・モップなど):共用 or 自前で用意?

写真ではわからない部分も多いので、「これは入居時に含まれますか?」とオーナーに確認しながらメモしておくのがおすすめです。

私の知人は、家具付きと聞いていたのに「マットレスは持参してね」と言われて驚いていました…。

おすすめ:チェックリストを作って持っていこう

物件見学に行くと、雰囲気に流されて「なんか良さそう!」で決めてしまいがちです。あとから「あれってどうだったっけ?」とならないように、事前に確認項目のチェックリストをスマホやノートにメモして持参すると安心です。私は簡単な表を作って、見学ごとに記録して比較していました。

見学は、物件そのものを見るだけでなく、「ここで自分がどんなふうに暮らしているか」をイメージする大切な時間です。「生活に合うかどうか」「ストレスになりそうな要素はないか」を丁寧にチェックすることで、入居後の後悔をグッと減らすことができます。

小さな違和感も「聞いてみる」勇気を持とう

アメリカでは「知らなかった」「聞いてなかった」は基本的に通用しません。サインした時点で、その内容すべてに同意したことになる文化です。「この表現がよくわからない」「この費用の内訳は?」「退去通知ってどこに書くの?」など、ちょっとでも疑問に思ったら、遠慮せずにオーナーや管理者に確認しましょう。

わたしも最初は、「こんなこと聞いて大丈夫かな…?」と思っていましたが、逆に聞かない方が後悔するという場面が多かったです。

実際に住み始めてからの生活

家の中でも、意外とコミュ力が必要だった

寮でもシェアハウスでも、他人との共同生活は想像以上に気を遣います。

たとえば、共有バスルームの使い方。水が床に飛び散ったままにしておくと、注意されたり、逆に誰にも言えずに我慢していたり…。

そんな中で、私が意識するようになったのは、

- 共有ルールを最初に軽く提案しておく

- モヤッとしたときは感情的になる前に軽く共有する(例:”Hey, just a quick thing I noticed… 😊”)

- 相手の立場や文化背景を決めつけずに聞く姿勢を持つ

という“共同生活におけるちょっとした習慣”。

この小さな意識の積み重ねで、暮らしのストレスはぐっと減りました。

不具合やトラブルには「早めに・はっきりと」伝える勇気

アメリカの物件は、日本よりも設備の老朽化が進んでいたり、管理が行き届いていなかったりすることがあります。

たとえば、私の友人の部屋ではこんなことがありました:

- シャワーのお湯が突然出なくなった

- 冷蔵庫がうるさすぎて眠れない

- 隣の部屋の住人が夜中に騒いでいた

こうしたトラブルは、自分から言わない限り解決されないことがほとんどです。

遠慮せず、でも丁寧に管理会社やオーナーに連絡し、「記録が残る形でやり取りする(メール or テキスト)」のが鉄則。

対応が遅い場合は、再度フォローアップの連絡を入れることも大事です。

失敗談と、そこから学んだ教訓

ここまでいろいろと部屋探しのポイントや生活の工夫を書いてきましたが、正直に言うと、私も最初は失敗の連続でした。だからこそ、この記事を読んでくれている誰かが同じ思いをしなくて済むように、実際にあった“やらかしエピソード”とそこから得た教訓をいくつか紹介したいと思います。

写真で見た部屋と全然違う!

状況:

Airbnbで見つけたIrvineの部屋、写真では明るくて広く見えたのに、実際に行ってみたら…

・窓が小さくて昼間でも薄暗い

・写真では写っていなかった壁のカビ

・ベッドが思ったより小さくて、マットレスが沈みすぎ

教訓:

▶ 写真だけで判断しない。できれば内見 or ビデオ通話での確認を。

また、レビュー(評価コメント)をちゃんと読むこと! 特に星の数だけで判断せず、実際に宿泊した人の「リアルな声」をチェックするのが大事です。

電話番号を載せたら怪しい連絡が…

状況:

Craigslistに問い合わせたとき、よかれと思ってLINEや電話番号を伝えてしまったら、

・急に全く別の人から連絡が来る

・「今すぐデポジットを送ってくれたら抑えておくよ」と言われる

・しかも、物件の住所や写真がどこかで見たようなコピペ感…

教訓:

▶ 「先にデポジットを払え」は高確率で詐欺!

連絡先の共有は慎重に。最初はメールやプラットフォーム内メッセージを使ってやり取りし、怪しいと感じたら即ブロック&スルーでOK。

「安すぎる」「急かしてくる」「連絡先が不自然」は危険サインです。

共用部分の“無言のルール”に苦しむ

状況:

シェアハウスに引っ越してすぐ、誰も何も言わないけど、

・冷蔵庫の中の使い方が決まっていた

・洗濯機の予約が暗黙ルールで存在していた

・お風呂掃除の当番が実はあった(でも誰も教えてくれない)

結果、気づかぬうちに「ルールを守らない人」認定されて気まずくなった…。

教訓:

▶ 最初に“聞く勇気”を持つこと!

「ここのルールってありますか?」「冷蔵庫ってどこ使ってますか?」と、入居直後にサラッと聞いておくことで後のトラブルを防げます。

無言のルールこそ、最初に“聞いたもん勝ち”です。

電気代が想像の3倍!?

状況:

家賃が$1,000で「光熱費別」と書いてあったから、まあ月に$50くらいかなと思っていたら…

真夏の冷房と洗濯機フル稼働で、電気代が$150を超えた月も!

しかも、ルームメイトとのシェア方法を決めておらず、支払いでもめることに…。

教訓:

▶ 家賃以外の「変動費」も含めて生活費を見積もるべし。

特に冷暖房の効きが悪い家は光熱費が高くなる傾向があります。入居前に、平均的なUtility(電気・水道・ネット)代を聞いておくと安心。

英語でのクレームがうまく言えない…

状況:

隣人のパーティーが深夜1時まで続いて眠れなかった夜。管理会社に連絡したくても、

・なんて伝えればいいかわからない

・相手に失礼にならないようにと考えすぎて言い出せない

・でも我慢するとストレスになる…

教訓:

▶ 「伝え方テンプレ」を用意しておくと便利。

たとえば:

“Hi, I just wanted to let you know that the noise from the next room has been quite loud at night. I’d appreciate it if you could help address this. Thank you!”

言い方が柔らかければ、文法が完璧じゃなくても大丈夫。黙って我慢より、丁寧に伝える勇気のほうが、生活の質を守ります。

おわりに 〜一人暮らしは大変だけど、自分だけの「生活」が待っている〜

最初の一歩は、いつもドキドキで不安だらけ

アメリカでの部屋探しって、本当に大変です。私も最初は、「そもそもどこから探せばいいの?」「この物件、本当に安全なの?」「英語の契約書、ちゃんと読めるかな…?」と、わからないことだらけでした。

しかも、ただ家を見つけるだけじゃなくて、その家で“生活を始める”という現実が待っています。家具の有無、ルームメイトとの相性、光熱費の請求、騒音、ゴミ出し、トラブル…。日本では当たり前だったことが、急に通用しなくなる。

でもそんな中で、自分の部屋に帰ってきたときに「ほっ」とできる瞬間があると、それだけで「今日も頑張ってよかったな」って思えるんですよね。

失敗も含めて、全部が自分の「経験」になる

記事の中でも書いたように、私もいろんな失敗をしました。

写真詐欺に近い物件に住んだり、ルームメイトとのすれ違いに悩んだり、英語でのやり取りにビビって言いたいことを言えなかったり。

でも、そういう経験って、実際にやってみないと身につかないことばかり。だからこそ、「部屋探しで失敗=人生終了」なんてことはまったくないし、むしろそこから学んでいけば、次はもっと自分に合った選択ができるようになります。

この記事が、これからの誰かの助けになりますように

ここまで読んでくださって、本当にありがとうございます!

留学やアメリカでの一人暮らしに興味がある方、これから実際に渡米予定の方、まだ情報収集中の方…。どんな段階の方でも、この記事が少しでも「具体的なイメージ」や「安心感」につながっていたら嬉しいです。

私自身、いろんな人のブログやSNS、口コミ情報に助けられてここまで来ることができました。だから今度は、私の経験がどこかの誰かの役に立てたら…そんな思いでこの記事を書きました。

あなたのアメリカ生活の第一歩が、安心とワクワクに満ちたものになりますように!

そして、あなただけの「帰りたくなる場所」が見つかることを祈っています!