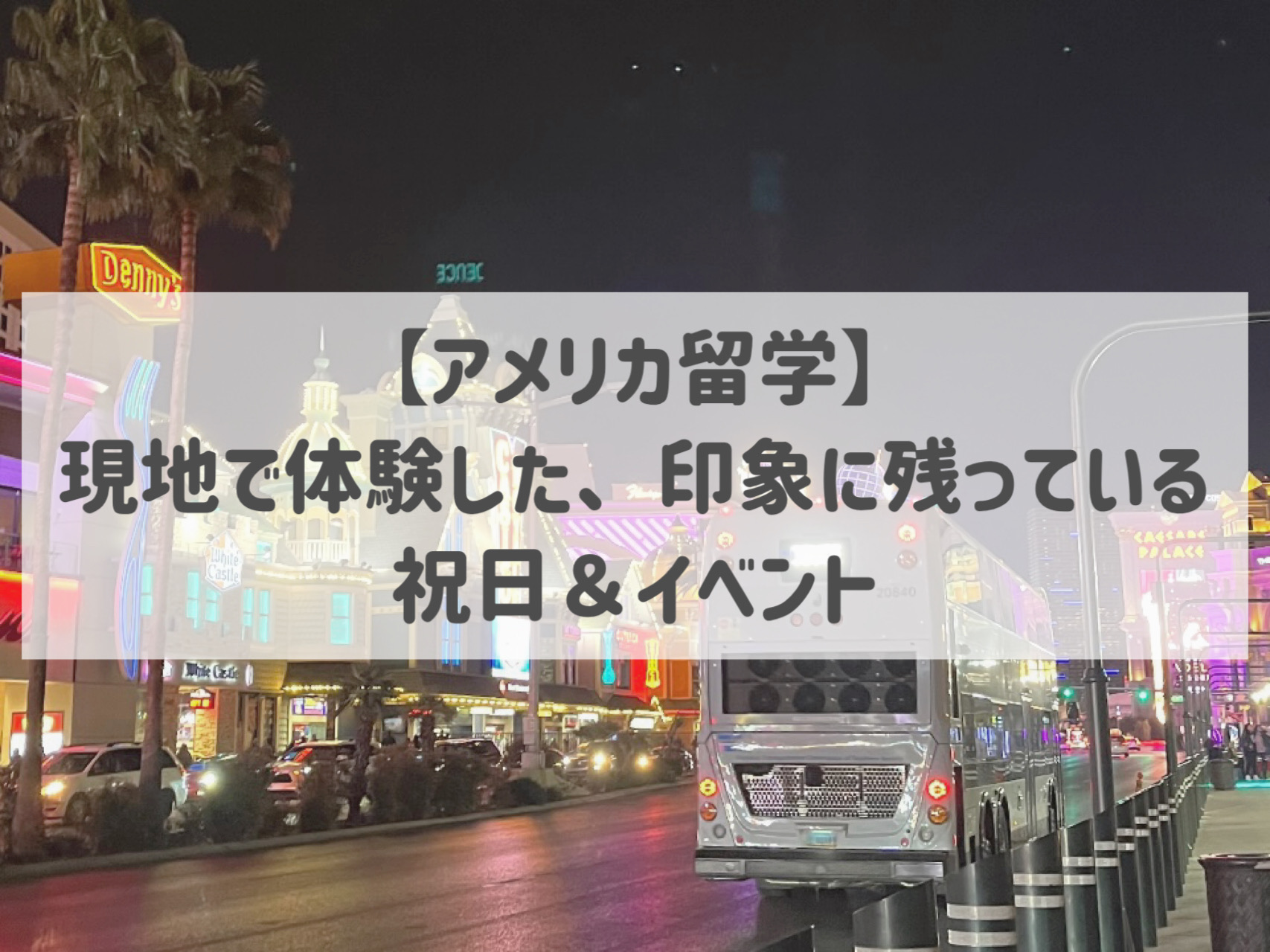

私は現在、アメリカ・カリフォルニア州に留学しています!アメリカで暮らすようになって驚いたことの1つは「祝日ってこんなに特別なんだ」ということでした。

実際にアメリカに住んで、現地のカレンダーを眺めながら過ごしてみると「祝日って、こんなにも人の心を映すものなんだ」と感じるようになりました。単にイベントとして楽しいだけじゃなくて、価値観や歴史、社会の空気が、ふわっとにじみ出てくるような時間。

目次

休む日から祝う日へ

アメリカの祝日は「文化を体験する日」

アメリカに来てから、祝日に対する考え方がガラッと変わりました。祝日が近づくたびに、街の空気そのものがはっきりと変わるのを感じます。

祝日はただの「休み」ではなく、その日をどう楽しむか、どう感じるかに意味を持たせる日なんだということが、暮らしの中からじわじわ伝わってくるのです。

ひとつひとつの祝日に、ちゃんと理由があって、そのテーマを自分のこととして受けとめ、過ごし方に落とし込む人が多いことに驚かされました。

知らなかったけど、楽しかったからはじまる体験

アメリカに来たばかりのころ。聞いたことのない祝日の名前に首をかしげる日々が続きました。

“Thanksgiving Day”…?“4th of July”…?

そんな私に「ねえ今日パーティーやるんだけど、一緒に行かない?」と声をかけてくれる友達がいたり、授業で「この祝日にはこういう歴史があるんだよ」と先生が丁寧に説明してくれたりして、気づけば自然とその文化のなかに一歩ずつ入り込んでいました。

たとえば、レインボーカラーで染まった街を初めて歩いたプライド月間。何の知識もないまま参加したにもかかわらず、そこで出会った人たちの笑顔やエネルギーに圧倒されて「よくわからないけど、すごく楽しい!」と思えた自分がいたんです。

あるいは、独立記念日の夜。みんなが庭に椅子を出して、家族や友達とBBQをしながら花火を待っている風景。その光景に混ざりながら、「ああ、これは体験するお祝いなんだな」と感じました。

“知らなかったけど、なんかワクワクする” “何があるか分からないけど、とりあえず行ってみよう”

そんな軽い気持ちから始まったのに、気づけば、アメリカの“祝う文化”にどっぷりと引き込まれていたのです。

Pride Month(プライド月間)|6月

毎年6月になると「Pride Month(プライド月間)」がはじまります。この1か月は、LGBTQ+の人たちの権利・尊厳・存在を尊重し、祝福する期間として、全米各地でさまざまなイベントが展開されます。

大都市ではレインボーフラッグを掲げた大規模なパレードが開催されたり、地域のカフェや図書館でLGBTQ+に関する展示やトークイベントが行われたり。クラブやライブハウスでは、ドラァグクイーンによるパフォーマンスや音楽フェスが開かれるなど。

私が驚いたのは、学校や企業も“当事者ではなくても”自然とこの月に参加していること。例えば

- Googleで「LGBT」や「gay marriage」などを検索すると、検索バーに虹色の飾りが現れる仕掛けがあったり

- Nike や Adidas といったブランドが Pride 月間に限定コレクションを展開し、売上の一部を関連支援団体に寄付したり

「これって、特別な人たちのための月じゃなくて、“みんなで支え合おう”という月なんだ」と気づいたとき、胸が温かくなったのを覚えています。

私は「多様性をただ“受け入れる”だけじゃなく、“一緒に祝う”こともできるんだ」という新しい視点をもらえた気がします。

実際に体験してみて

私はロサンゼルスに滞在中、West Hollywood(ウェスト・ハリウッド)で開催されたPrideパレードに足を運びました。全米の中でも特に盛り上がるエリアとして知られていて、街全体が“祝祭のムード”に包まれていました。

いざ現地に着くと、そ通りにはカラフルなレインボーフラッグがはためき、音楽が流れ、街全体が笑顔とポジティブなエネルギーにあふれていたのです。ドラァグクイーンの華やかなパフォーマンス、虹色の風船や旗で飾られたフロート(山車)、手を振りながら歩く人たちの表情…。中には、カップルで手をつないでいる人、友達同士で楽しんでいる人、小さな子どもを連れて参加している家族の姿もありました。

一人ひとりが、自分のスタイルや想いを自由に表現していて、「私はこうありたい」と願う気持ちに、誰もが正直でいられる空気が、そこには確かにありました。

私はその場で、LGBTQ+という言葉の意味だけでなく、「多様性がある社会って、こんなにも温かくて美しいんだ」ということを、肌で感じることができたのです。

日本とのちがい

「祝うことが、日常の中に溶け込んでいる」という深さの違いでした。

アメリカでは、スーパーの店員がレインボーカラーのピンバッジを自然につけていたり、大学や高校の廊下には「You are loved(あなたは愛されている)」「Everyone belongs here(みんな、ここにいていい)」というメッセージのポスターが貼られていたりします。

学校でも「性の多様性」や「アイデンティティ」をテーマにした授業やディスカッションが行われ「話していい」「考えていい」「受け入れていい」空気が、学校の文化としてしっかり根づいているのを感じます。

日本では「こういう話題って、ちょっと気を使うよね」という空気が、まだあるように思います。

だからこそ、アメリカでの体験はとても新鮮で、「“違い”を当たり前に受け止めるって、こういうことかと実感したのです。

大切にしたい価値観

私が実感したのは「ちがいを知って、大切にしようとすること」は、どんな人にとっても、とても大事な考え方だということです。それは、LGBTQ+に限らず、文化・言語・価値観・見た目・考え方……あらゆる“ちがい”に通じるもの。

Pride Monthは、そのことを楽しみながら体感できる、すごく大事なイベントだと私は思いました。「知って、考えて、祝う」という姿勢が、こんなにもポジティブな空気を生み出すんだと、アメリカで過ごして初めて実感しました。

Independence Day(独立記念日)|7月4日

7月4日(4th of July)は「Independence Day(インディペンデンス・デー/独立記念日)」と呼ばれ、1776年にアメリカがイギリスからの支配を脱し、「独立宣言」を採択したことを記念しています。

この出来事は政治的な変化を意味するだけでなく「自由とはなにか」という、今もなおアメリカの価値観の根幹を形づくっている歴史的な原点でもあります。

どうやって過ごすの?

この日は祝日なので、仕事や学校がお休みの人が多く、朝から家族や友達と集まってパーティーやピクニックを楽しみます。庭や公園でバーベキューをしたり、みんなで手料理を持ち寄ったりして、のんびりとひとときを満喫するのが定番。

夜になると花火大会!街の中心部や遊園地、ビーチなど各地で大規模な花火が打ち上げられます。

この日はファッションも“愛国モード”全開。

アメリカ国旗カラーの赤・白・青を取り入れたコーディネートで出かける人がたくさんいて、Tシャツやショートパンツ、スニーカーはもちろん、帽子やネイル、ピアスまで「星条旗づくし」な人も!

実際に体験してみて

私が初めて独立記念日を体験したのは、ロサンゼルスに留学していた夏のことでした。その日は現地の友達と、海沿いのビーチでBBQをする約束をしていて、朝からワクワクしていたのを覚えています。

午後になると、ビーチにはどんどん人が集まりはじめ、あっという間ににぎやかなパーティー空間に。お父さんが一生懸命グリルでお肉を焼いていたり、小さな子どもたちが星条旗のついた風船を持って走り回っていたり。

「今日はアメリカ中がこの空気なんだろうな」と思うと、なんだかその場にいられることが嬉しくなりました。

夜9時過ぎ、ついに花火が打ち上がると

それまでのざわめきが一瞬止まり「ドーンッ」という音とともに、夜空に大きな花が咲きました。青や赤、金色の光が空いっぱいに広がって、それに合わせて人々の「Woo!!」「Yeah!!」という歓声が響き渡ります。そこには言葉を超えた“お祝いの一体感”がありました。

ただ楽しいだけじゃなくて「自由って、こうやってみんなで祝うものなんだ」と心から感じた瞬間でした。アメリカに来ていなかったら、きっと知らずに過ぎていた一日。

「自由って、こういうことかもしれない」—そんな気づきをくれた日

ただのお祭りではなく、アメリカという国が「自分たちで自由を勝ち取った日」を、国中で誇りをもって祝う日なのです。

もちろん、花火やBBQ、音楽やパレードなど、イベントとしての楽しさも満点です。でもその背景には、「自由であること」「平等に生きられること」への感謝を感じました。

その意味を大切にしながら、でもそれを堅苦しくなく、笑顔で表現している——そんな姿勢に、私は強く心を動かされました。

この日を体験して以来、「自由って、ありがたいものなんだな」と、前よりもずっとリアルに感じられるようになった気がします。

Halloween(ハロウィン)|10月31日

10月に入ると、街じゅうがハロウィン一色に染まり始めます。オレンジと黒を基調にしたデコレーションがあちこちに現れ、スーパーの入口には仮装グッズと山盛りのお菓子がずらり。お化けやモンスター、映画キャラに変身した人たちが街を歩くようになり、まさに“ホラーと可愛さが混ざった”独特な空気感が生まれます。

どうやって過ごすの?

「Trick or Treat!(お菓子くれなきゃイタズラするぞ)」という子どもたちの定番セリフ。仮装した子どもたちがかごを持って家を一軒一軒まわり、お菓子を集めていきます。中には、家の前にテーブルを出してキャンディを並べたり、仮装して出迎えてくれる大人もいて、まるで街全体がひとつのテーマパークみたいになります。

「ここは毎年すごい!」と評判の家がいくつもあって、クモの巣やスモークマシン、墓石のオブジェなどを使って本格的な“お化け屋敷”仕様にしている人たちも。

夜になると今度は大人の時間。大人たちはそれぞれのスタイルでハロウィンを楽しみます。映画やゲームのキャラクターに全力で変身してパーティに参加したり、ホラー映画を一晩中見続ける「ハロウィン・マラソン」をしたり。毎年この日のために衣装を自作する人も少なくありません。

街によっては大規模な「ハロウィンパレード」が行われたり、「ホーンテッド・ハウス(Haunted House)」と呼ばれる本格的なお化け屋敷が登場したりして、ハロウィンは子どもも大人も本気で楽しむ、アメリカならではの年中行事になっています。

実際に体験してみて

ロサンゼルスのハロウィンは、10月まるごと楽しむお祭りという感覚。

中でも特に印象に残っているのが、「Escape Halloween」という大型音楽フェス(Rave)と、Melrose Avenueのハロウィンウィークエンドでした。

Escape Halloween

ロサンゼルス郊外の巨大スペースで行われる、2日間限定のEDMフェス。参加者はみんな思い思いの仮装をして集まり「夜のテーマパーク」のような空間。私は友人と2日目に参加したのですが、入り口からもう別世界。

ゲートをくぐると、目の前には音と光が渦巻くメインステージ、あちこちでスモークが焚かれ、ファイヤーパフォーマンスが始まり、ホラーテーマの装飾や“叫び声の聞こえるトンネル”まで…まさに五感をフルに使って楽しむ空間。

誰もが自由に「自分らしさ」を表現していて、しかもそのことを誰一人ジャッジしない空気感が最高に心地よかったです。私もふだんは絶対着ないような仮装に挑戦して、ステージ前で思いきり踊って、「非日常ってこういうことか!」と感じました。

正直、体力的にはなかなかハード(朝4時すぎに帰宅…笑)でしたが、“仮装”と“音楽”と“自由”が融合したこのフェスは、一生に一度は体験してほしいレベルのハロウィンの思い出です。

Melrose Avenue

街なかでのハロウィンムードを楽しめたのがMelrose Avenue(メルローズ通り)。

もともと古着屋やアート系ショップが立ち並ぶおしゃれストリートですが、10月後半になるとまさに「リアル・ファッションランウェイ」になります。

さらに、カフェや雑貨屋のウィンドウにも骸骨やコウモリのデコレーションが施され、店員さんも仮装して「街全体がハロウィンに染まってる」感じでした。

日本とのちがい

アメリカのハロウィンは「全年齢で本気」。むしろ大人たちこそ、めちゃくちゃ本気で楽しんでいるように感じました。仮装して出社する人、庭を本格的なホラーハウスに変えて近所の子どもを迎える人、本格的な特殊メイクをしてナイトイベントに出かける人

どの年代も「自分のスタイル」でハロウィンを楽しんでいて、大人になっても遊ぶことを忘れない文化を感じさせてくれます。

さらに、10月に入ると、スーパーに山積みのお菓子やコスチュームが並びはじめ、郵便局のスタッフが猫耳をつけていたり、先生が仮装して授業したりと、生活の中にハロウィンが溶け込んでいるのも特徴的。

ただの「イベント」ではなく、“暮らしの一部になっているお祭り”。年齢や立場を問わず、みんなが自然体で楽しめる雰囲気があって「文化として根づいているってことなんだな」と実感しました。

Thanksgiving & Black Friday|11月

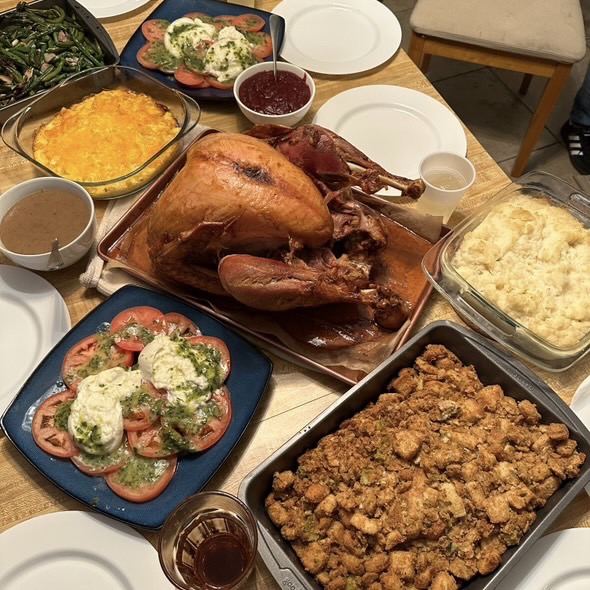

毎年11月の第4木曜日が「Thanksgiving Day(サンクスギビング・デー)」とされ、この日は“感謝を伝える日”として、多くの人にとってとても大切な祝日です。

学校や会社もお休みになり、人々は実家に帰ったり、親しい人と集まったりして、七面鳥のローストやマッシュポテト、パンプキンパイなどの伝統的な料理を囲みながら、家族や友達とゆったりと時間を過ごします。個人的に衝撃的だったのは、スーパーやレストランまでもがほとんど閉まっていたことです。家族やプライベートを大切にしていることを実感し、とても温かい気持ちになりました。

サンクスギビングで交わされる「ありがとう」は、何か特別な出来事に対してだけではなく、

- ごはんが食べられること

- 安心して眠れる場所があること

- 一緒に笑い合える人がいること

そんな日常の中の“あたりまえ”に対して向けられるものです。

アメリカのサンクスギビングは、豪華な食事の裏に「誰かとつながれること」や「小さなことに気づけること」への感謝が込められた、とても深い意味を持った祝日なのです。

何をして過ごすの?

メインイベントは、食事会(ディナー)です。家族や親しい人たちが集まり、心をこめて準備されたごちそうを囲みながら、ゆったりと過ごします。

大きな七面鳥をはじめ、マッシュポテト、グレイビーソース、クランベリーソース、グリーンビーンズキャセロール、コーンブレッド、パンプキンパイ……といった定番の料理がずらりと並び、まるで映画のワンシーンのような光景に。

この「サンクスギビング・ディナー」を1年で最も大切な食卓だと考えている人も多く、料理の準備には数日前から取りかかることも珍しくありません。

私が体験したサンクスギビング

友達のホストファミリーに招かれて、人生で初めて本場のサンクスギビングディナーを体験しました。玄関を開けた瞬間から、おいしそうな香りが広がっていて、すでにわくわく。

そして想像以上に大きなローストターキー!「こんなに大きいお肉、見たことない…!」と圧倒されながらも、一口食べてみるとジューシーで、ほろっとやわらかくて感動。

でも、いちばん印象に残っているのは、食事の前に「今年感謝していること」を1人ずつ話す時間です。

「新しい仕事が見つかったことに感謝してる」

「健康で過ごせたことにありがとう」

「君がこのテーブルにいることがうれしいよ」

そんなあたたかい言葉が飛び交って、

聞いているだけで心がじんわりと温かくなっていきました。

ごちそうを食べる日ではなくて、感謝の気持ちを言葉にして、分かち合う日なんだな、と強く感じた体験でした。

翌日は、一転…Black Friday!

感謝とあたたかさに包まれた翌日、アメリカ中はまるで“別の顔”を見せます――それがBlack Friday(ブラックフライデー)。

1年に一度の超ビッグセール日として、ほぼすべてのお店が、大幅な割引セールを朝早くから実施します。家電・パソコン・スマホ、人気のアパレルやコスメ、日用品に至るまで、とにかく「今買わなきゃ損!」というような破格の値段になるため、人々は夜明け前からお店に並び、オープンと同時にダッシュします!

私も友達と一緒にロサンゼルス近郊のアウトレットモールに出かけてみました。朝8時ごろに到着したのですが、すでに駐車場はどこも満車。

レジに長蛇の列ができていて、人気ブランドには入場制限がかかっている状態。中には「開店と同時にダッシュした」という人もいて、まるでスポーツのような熱気!

普段ならちょっと手が届かないアイテムも、驚くほど安く手に入れることができました。

でも何よりおもしろかったのが、前日の雰囲気とのギャップ。

つい昨日は「ありがとう」を分かち合って、しっとり過ごしていたのに、

今日は「これ安い!」「早く並ばなきゃ!」とテンション爆上がりでショッピング。「感謝の翌日は爆買い!」というこの流れ、アメリカらしくてなんだか笑ってしまいました。

Christmas(クリスマス)|12月25日

現代のアメリカでは宗教に関係なく、“家族とゆっくり過ごす、年に一度のあたたかい時間”。とにかく“ファミリー中心”の行事という印象でした。

学校では「Secret Santa(シークレットサンタ)」というプレゼント交換が行われたり、街角には慈善団体の募金ボックスが置かれたりして、「誰かに気持ちを贈る」ことが自然とあちこちで行われるようになります。

どうやって過ごすの?

12月24日は「クリスマス・イブ」。この夜は家族が集まって豪華なディナーを楽しむのが定番。

食事のあとには、ツリーの下にプレゼントを並べたり、クリスマスソングを流したり、ホットチョコレートを片手に家族で映画を観たり。“イベント”というよりも、“家族で過ごす時間そのもの”を味わうような、静かだけど深くあたたかい夜です。

そして翌朝、12月25日の朝——

いよいよ、プレゼントオープンの時間!

リビングに集まり、クリスマスツリーの下に並べられたプレゼントをひとつずつ開けていきます。箱を開けるたびに歓声があがり、笑顔とありがとうが飛び交う、まさに“喜びのシャワー”のような時間。子どもたちはサンタクロースにお願いしたプレゼントを見つけて大喜び。それが終わると、また家族でご飯を食べたり、おしゃべりをしたり、お昼寝をしたり—

実際に体験してみて

私が過ごしたクリスマスは、シェアハウスのルームメイトたちと開いた手作りのホームパーティーでした。

玄関やリビングにライトを飾ったり、窓にステッカーを貼ったり、小さなクリスマスツリーを買ってきました。「自分の国ではこうだったよ」と言いながら、それぞれが思い出の飾りを再現したり、折り紙でオーナメントを作ったりして、まさに“多国籍コラボ”のツリーに。

そして迎えたクリスマスイブ。ルームメイトみんなが自分の得意料理をつくって、世界各国の料理が並ぶバイキング形式に。まるで世界のクリスマス食卓を体験しているような気分でした。

夜はキャンドルを灯して、スピーカーから流れるクリスマスソングをBGMに、乾杯からスタート。食事が落ち着いたあとは、事前に用意していたプレゼント交換へ。ルールは「10ドル以内で、相手のことを考えて選ぶこと」。みんなが包装を開けるたびに歓声と笑いが起こって、「これ絶対あの人っぽい!」というギフトに、ほっこりした空気が流れました。

私が何よりも感じたのは「家族って血のつながりだけじゃない」ということ。出身も言語も文化も違うけれど、同じ場所に集まって、同じ時間をあたたかく過ごそうと思っている。そのこと自体が、私にとっては新しい家族の形のように思えました。

Valentine’s Day(バレンタインデー)|2月14日

日本とアメリカでこんなにちがう

日本では「女の子が男の子にチョコを渡す日」というイメージが強いですよね。

でも、アメリカでは…?

アメリカに来て最初のバレンタイン、私はちょっとびっくりしました。

というのも、チョコを渡すのは女の子ではなく、むしろ男性からのギフトが主流だからです。

アメリカでは、男性が女性に「愛」や「感謝」を伝える日という意味合いが強く、恋人に限らず、家族や友人に「I love you」や「Thank you」の気持ちを伝える機会になっています。

お店には恋人の日らしいアイテムがずらり

バレンタインが近づくと、アメリカの街は一気に“LOVEモード”全開に。

日本のバレンタインが「チョコ文化」なのに対して、アメリカは「ロマンチックさ」や「特別感」を重視しているのが大きなちがい。「愛をちゃんと表現することが素敵なことだよ」というメッセージが、街の雰囲気からも伝わってくる感じがしました。

“愛”を贈る日だから、選ぶ時間も楽しむ

ギフト売り場では、1人でプレゼントを選んでいる男性の姿もよく見かけました。驚いたのは、ラッピングやカードの種類がとにかく豊富なこと!

学校ではもっとカジュアルに祝う

アメリカの学校ではもっとカジュアルでフレンドリーなバレンタインが主流です。小学校や中学校では、恋人同士だけでなく「クラスメイトみんなでバレンタインを楽しもう!」という空気が強くて、まるで「友だち感謝デー」のような雰囲気に。

子どもたちは、友達に渡す用のバレンタインカードを用意して登校します。

カードに小さなお菓子を添えて、みんなに配ってまわるのが習慣になっていて、教室の中は一気にポップでカラフルなムードに!先生にも「Thank you always!」や「You’re the best!」と感謝のメッセージを添えてプレゼントを渡す子も多く、勉強とはちょっと違った形で、ありがとうを伝える時間が生まれているのが印象的でした。

私が通っていた語学学校でも、2月14日にはちょっとしたイベントが行われました。先生が授業の合間にキャンディを配ってくれたり、クラスメイトが「Happy Valentine’s!」と言いながら手作りのカードを配ってくれたり。みんなでクッキーに赤やピンクのアイシングでデコレーションしたりもしました!

恋人がいないと祝えない日じゃなくて、今日という日を、誰かと分かち合う日なんだなと、あたたかい気持ちになったのを覚えています。国籍も年齢もバラバラなクラスメイト同士が、お互いに笑顔で「Happy Valentine’s Day!」と声をかけあっていた光景は、今でも忘れられません。

おわりに

アメリカに来てから、「次の祝日は、どんな意味がある日なんだろう?」「みんなはどんな風に過ごすのかな?」

そんなふうに、祝日の背景にあるストーリーを自然と想像するようになったのです。ひとつひとつが、ただのイベントではなく、その国の人たちの価値観や人間関係のあり方を映しているように思いました。

日本にいたころは、正直、祝日を「やった、休みだ!」とか「ここで勉強進めなきゃ…」というふうに、スケジュールの一部としてしか見ていなかった気がします。でもアメリカで暮らす中で、祝日というのは心をリセットしたり、人とのつながりを再確認したりするための大切な時間なんだと、実感するようになりました。

異文化を知るって「正解」を知ることじゃない

日本とアメリカの祝日を比べて思ったのは、「どっちが正しい」ではなく「どちらにも意味がある」ということです。

文化を知るというのは「どっちが優れているか」を比べることではなく「こんな考え方もあるんだ」「こんな過ごし方もあるんだ」と受け止めることなのかもしれません。

そして、その「違い」を知ったときに、「へえ、面白いな」「それもいいね」と思える自分でいること。その感覚こそが、異文化理解のいちばん大切な部分なんじゃないかと、私は思うようになりました。

もしあなたが海外で祝日を迎えることがあったら

アメリカで何度か祝日を体験してみて「文化を知るって、こういうことなのかもしれない」と思うようになりました。それは特別な勉強をしたからではなく、現地の空気の中に身を置いて、「へぇ、こんなふうに過ごすんだ」「なんか、いいな」と思えた瞬間の積み重ねでした。

文化を知るというのは、知識を増やすことじゃなくて、世界を「やわらかい目」で見られるようになること。そして、その「やわらかさ」があるからこそ、旅も人生も、もっと深くておもしろくなる。私は、そんなふうに感じています。