私は2023年冬にアメリカに渡り、ロサンゼルスの語学学校で約8か月間、英語漬けの生活を送りました。その後、カリフォルニア大学アーバイン校(UCI)のプログラムに進み、デジタルマーケティングや国際金融といったビジネス分野を本格的に学ぶことになりました。

ただ、せっかく海外にいるなら、授業で得た知識を実際の現場でどう生かせるのか、自分の力が海外の職場でどこまで通用するのか、それを試してみたいと思ったのです。そんな思いから挑戦したのが、アメリカでの長期インターンでした。

インターンといっても、日本の学生インターンとは少し違います。求められるのは「学生らしいお手伝い」ではなく、一人のメンバーとしてチームにどう貢献できるか。最初は不安の方が大きかったのですが、やってみると失敗も工夫もすべてが学びに直結していて、毎日が挑戦の連続でした。

この記事では、そんなインターン体験を準備段階から実際の仕事内容、乗り越えた壁、そして就活とのつながりまでリアルに振り返っていきます。

目次

インターン先を見つけた経緯

UCIを選んだ理由

私が留学先にUCI(University of California, Irvine)を選んだ理由のひとつは、インターンシップにつながる制度があることでした。アメリカの大学にはさまざまな留学プログラムがありますが、語学や授業のみで終わるケースも多く、キャリアに直結させにくいのが実情です。その点、私が受講していたUCIのACP(Accelerated Certificate Program)は、修了後にインターンシップを組み合わせることが前提に設計されており、まさに「学び → 実践」の流れを作ることができます。

実際、アメリカの多くの大学では留学生がインターンをするためにCPT(Curricular Practical Training)やOPT(Optional Practical Training)といった特別なビザを利用しなければなりません。プログラムにインターン枠が組み込まれていると、大学側が制度面のサポートをしてくれるため、初めての挑戦でもスムーズに進めやすいのです。

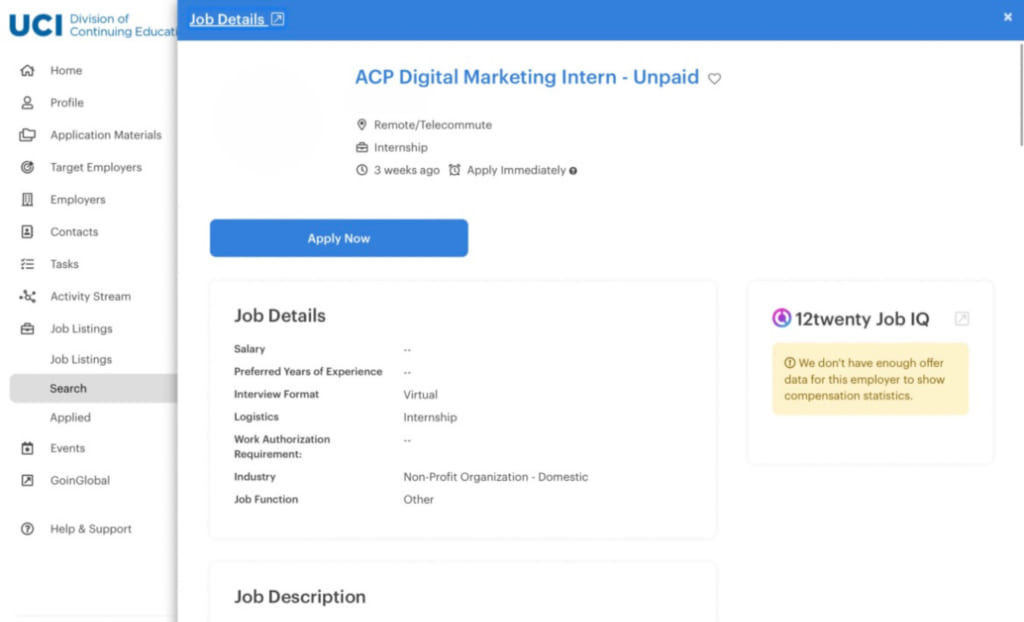

12twenty:大学公式のキャリア支援プラットフォーム

UCIを含む全米の大学が導入しているキャリア支援システムで、学生はここで求人を探すことができます。

特に便利だと感じた点は「大学とのつながりがある企業が多い」ことです。既にUCIの学生を受け入れた実績のある企業が中心なので、受け入れ体制や指導に慣れているケースが多く、初めての海外インターンにも安心感がありました。一方で、求人件数自体はそこまで多くなく、業種も偏りがあるため、「ここだけで探すのはもったいない」と感じたのも事実です。

最終的に選んだのは、小規模なコンサルティング会社でのマーケティング職でした。

この会社では、マーケティング戦略の立案からSNS運営、クライアント向け資料の作成、さらにはミーティングやイベントの準備まで、本当に幅広い業務を経験できる環境が整っていました。

大手ではどうしても「特定の業務の一部分」だけを担当するケースが多く、学生が関われる範囲は限定的です。その点、少人数の組織だからこそ「やってみたい」と手を挙げれば、すぐに実務を任せてもらえる。これは、未知の分野に積極的に挑戦してみたい私にとって大きな魅力でした。

実際に「SNS投稿の改善提案をしてみたい。」と伝えたとき、すぐに「やってみなよ。」とチャンスを与えてくれました。学生でありながら、ただ与えられた仕事をこなすのではなく、「自分から提案して、実行して、結果を検証する」というプロセスを経験できるのは、この会社ならではの価値だと感じました。

インターン開始前の準備

英語力と自己表現の準備

インターン開始前にまず直面したのが、英語で自分をどう表現するかという課題でした。

特に履歴書は、日本の履歴書とはまったく形式が異なります。日本では顔写真や年齢、学歴を並べるのが一般的ですが、アメリカでは成果とスキルを具体的な数値や事例で示すことが求められます。私はまず、日本で経験したサークル活動やインターンシップを英語でどう表現できるかを練習しました。

- チームをまとめた→ “Led a 30-member student team through rehearsals and performances”

- SNS運用を改善した→ “Improved social media engagement rate by 20% through content redesign”

といったように、数字や具体的な行動を入れることで相手にイメージさせやすくすることを心がけました。

カバーレターの重要性

さらに、同時に志望動機書を求められることが多いです。「なぜその会社で働きたいのか。」「自分のスキルがどう役立つのか。」を1ページ以内でまとめるもの。

私もインターン応募の際にはカバーレターを書きましたが、最初は形式がよく分からず苦労しました。日本のエントリーシートのように長く書くのではなく、3〜4パラグラフで簡潔にまとめるのが基本です。

面接で聞かれたこと・気をつけたこと

実際に面接を受けてみて驚いたのは、質問が想像以上にシンプルだったことです。ただし、シンプルだからこそ答え方に差が出やすいと強く感じました。

実際に出された質問

自己紹介と志望動機

Tell me about yourself and what attracted you to this internship. (自己紹介と、このインターンに惹かれた理由を教えてください。)

Follow-up: Why the UCI ACP program specifically? How do you see this internship furthering your short and long-term goals? (なぜUCI ACPプログラムを選んだのですか?このインターンがあなたの短期・長期の目標にどのようにつながると考えていますか?)

学びたいこととキャリアの関連性

What do you hope to gain from this internship, and how does it align with your career path? (このインターンで何を得たいと考えていますか?そしてそれはあなたのキャリアの方向性とどう関連していますか?)

Follow-up: Are you looking for general experience or was there something specific about the company that resonated with you? (幅広い経験を求めているのですか?それとも、この会社ならではの特別な点に共感したのですか?)

会社や役割への理解度

Based on what you’ve seen about our company, what are your initial ideas or assumptions about the role? (私たちの会社について調べたことを踏まえて、この役割に対してどんなイメージや仮説を持っていますか?)

Follow-up: What aspects of the role do you anticipate might be challenging or less enjoyable? (この役割で、難しそうだと感じる点や楽しめないかもしれない点はありますか?)

強みと弱み

If you were to describe your strengths and weaknesses related to this position and being a coworker, what would they be? (このポジションやチームメンバーとしての自分の強みと弱みを挙げるとしたら何ですか?)

Follow-up: How do you manage or balance your weaknesses in a team setting? (チームの中でその弱みをどうコントロールし、バランスを取っていますか?)

失敗経験とそこからの学び

Describe a time when something went sideways and how you handled it. If you had a time machine, what would you do differently? (物事が予想外の悪い方向に進んでしまった経験を教えてください。どのように対応しましたか?もしやり直せるとしたら何を変えますか?)

Follow-up: What did you learn from that experience? Can you share a story that illustrates how you put that lesson into practice? (その経験から何を学びましたか?その学びを実際に活かした具体的なエピソードはありますか?)

苦手なタスクへの対応

How do you manage tasks that are important but not particularly enjoyable for you? (重要だけれど自分にとって楽しくないタスクをどうこなしますか?)

Follow-up: Can you share a time when you had to push through a task you didn’t like? What was the result? (苦手なタスクをやり遂げた経験を教えてください。その結果はどうなりましたか?)

正確性の維持と工夫

What strategies do you use to avoid mistakes or maintain accuracy in your work? (仕事でミスを防ぎ、正確さを保つためにどんな工夫をしていますか?)

Follow-up: I noticed a small typo in your application. How do you usually manage accuracy and attention to detail? (あなたの応募書類に小さな誤字がありました。普段、正確性や細部への注意をどう管理していますか?)

キャリアの展望

What are your short-term and long-term career goals? How do you see this internship fitting into that journey? (あなたの短期的・長期的なキャリアの目標は何ですか?このインターンはその道筋の中でどのような役割を果たすと考えていますか?)

自律的な仕事スタイル

How do you handle situations where you’re given a lot of autonomy but limited guidance? (裁量は大きいけれど指示が限られている状況では、どのように対応しますか?)

フィードバックと対人関係の課題

How do you like to give and receive feedback? Can you share specific examples of both? (フィードバックを与える・受け取る際、どんなスタイルが好みですか?具体例を挙げて説明してください。)

Follow-up: Tell me about a time you experienced interpersonal conflict in a professional setting. How did you manage your emotions, and what was the outcome? (職場で人間関係の衝突を経験したときのことを教えてください。その際、感情をどうコントロールし、最終的にどう解決しましたか?)

振り返ると、インターン前に大切だったのは 「成果ベースで経験を語れる résumé」 と 「志望動機と自分の強みをリンクさせる cover letter」 の2つをきちんと準備すること。そして、面接で聞かれる基本質問に対して「学びたいこと+貢献できること」を明確に答えられるように練習しておくことでした。

制度面:プログラム内の無給インターンとOPT/CPTの関係

私のインターンの特徴的な点は、UCIのプログラムの一部として位置づけられていたことです。大学が「授業の延長」として公式に認めてくれる形だったので、特別な申請やビザ手続きは不要。インターン自体も無給で、教育的な経験として組み込まれていました。

アメリカでは無給インターンは珍しくありません。実際に働いてみると、無給だからといって責任が軽いわけではありませんでした。むしろ成果物やプロジェクトへの貢献はしっかり求められ、「報酬よりも学び」という点に大きな価値があると感じました。

一方で、プログラム外で有給(Paid)インターンを探す留学生は、CPTやOPTを利用するケースが一般的です。

実際の仕事内容

担当したタスク

- マーケティング企画

市場調査を行い、競合分析や戦略提案をまとめました。特に「他社がどのようにSNSを活用しているか」を比較する作業は時間がかかりましたが、後に自分たちの投稿改善につながりました。 - SNS運営

投稿の企画からライティング、デザイン、実際の投稿スケジュール管理まで担当しました。Canvaを使って画像を作成し、Google DriveやSlackを使ってチームと共有。エンゲージメント率やクリック率を毎週チェックし、改善点を報告するのも大切な役割でした。 - 資料作成

プレゼン資料や社内マニュアルの作成を任されました。抽象的なコンセプトを分かりやすい図やフローに落とし込む作業は難しかったですが、「初めて見る人でも理解できる構成」を意識することで評価を得られました。 - クライアント対応

議事録作成や進捗管理をサポート。慣れてからは、自分が主導してタスクの確認や提案をする場面もありました。最初は英語でのやり取りに不安がありましたが、少しずつ質問や意見を出せるようになったのが大きな成長でした。 - 社内改善の提案

日々の業務を通じて「ここを効率化できそうだ」と気づいた部分をドキュメント化し、簡単なマニュアルやテンプレートを作成。結果的に社内全体で活用されるようになり、メンバーから「新しい人が入ってもスムーズに仕事ができる」と感謝されました。

想像と現実のギャップ

最初に与えられたのはSNSの下書き作成でしたが、改善点をデータに基づいて提案したところ、「次の1か月分の投稿計画をリードしてみて」と任されました。自分が作ったスケジュールがそのままチーム全体で使われたのは、大きな驚きと同時に自信につながりました。

一方で現実のギャップもありました。特に苦労したのは「指示が抽象的」な点です。「ブランドトーンを統一して」「もっとインパクトを出して」と言われても、具体的に何をすればいいのか最初は分かりませんでした。そこで私は、作業を始める前に「確認用の質問テンプレート」を自作し、必ず要点をヒアリングしてから取り掛かるようにしました。この工夫によって、期待と成果のズレを減らすことができました。

印象に残ったプロジェクト

特に印象的だったのは、SNS投稿戦略を立て直したプロジェクトです。

当初は投稿が不定期で、チーム内でも「誰がどの投稿を担当するのか」が曖昧でした。私は「投稿カレンダーを作って見える化しましょう」と提案し、具体的なテンプレートを作成。さらに、デザインや文章をフォーマット化することで投稿作業の効率化を実現しました。

この仕組みを導入した結果、投稿頻度が安定し、エンゲージメント率やクリック率が目に見えて改善しました。数字として成果が出たとき、ただ学生として学ぶだけでなく「チームに貢献できた」と実感できた瞬間でした。

苦労したこと&工夫

言語・文化の壁

最初に直面した大きな壁は、やはり言語と文化の違いでした。授業や日常会話にはある程度慣れていたものの、実際のビジネス現場で使われる英語は一段階難易度が高く、特に「抽象的なコンセプトを表す表現」や「ネイティブ特有の比喩表現」は理解に時間がかかりました。

会議中に話の流れを追えずに一瞬止まってしまうこともあり、相手が何を求めているのか分からず戸惑う場面も多くありました。さらに、文化的な違いも戸惑いの原因になりました。指示を待っていると逆に「なぜ動かないの?」と不思議そうに見られてしまうのです。

そこで私がとった工夫は、「完璧な英語を目指さず、伝えることを優先する」ことでした。難しい表現にこだわらず、シンプルな言葉で言い直したり、図や資料を補足に使ったりすることでコミュニケーションの精度を上げました。また、分からないときは恥ずかしがらずに “Could you clarify what you mean by … ?” と確認するようにしました。最初は勇気がいりましたが、むしろ「理解しようとしている」と前向きに受け取られることが多かったです。

抽象的な指示への対応

次に苦労したのは、抽象的な指示でした。たとえば「ブランドトーンをもっと統一してほしい」「資料をわかりやすくして」など、一見わかりそうで具体的にはどうすればいいのか不明瞭なリクエストが多かったのです。

最初はそのまま解釈して作業を進め、提出後に「イメージと違う」と指摘されることがありました。そのたびに時間をロスし、修正に追われることに。そこで私は、「確認のステップを必ず挟む」ルールを自分に課しました。

具体的には「確認質問テンプレート」を自作し、依頼を受けたときに必ず次のようなことを聞くようにしました

- この資料の対象は誰ですか?(クライアント?社内メンバー?)

- ゴールは何ですか?(情報共有?説得?行動喚起?)

- どの形式を望んでいますか?(文章中心?図やビジュアル中心?)

この3点を事前にすり合わせるだけで、成果物のズレが大きく減りました。また、作業に入る前に簡単なアウトラインやサンプルを見せ、「この方向性で合っていますか?」と確認することで、大きな手戻りを防ぐことができました。

この工夫により、相手の負担を減らしつつ、自分も迷わず動けるようになりました。特にマニュアルは予想以上に喜ばれ、「次に新しいメンバーが入ってきてもこれで教育できる」と言ってもらえたのが印象的でした。

英語の壁との向き合い方

習慣で乗り越えた工夫

- 会議中は必ずメモ:分からなかった単語や表現は逐一書き出し、あとで調べる。

- 週1回の復習:その週に新しく出てきたフレーズを一覧にし、次の週は自分でも使ってみる。

- ショートフレーズを常備:答えに詰まったら “That’s a good question.” “Let me think for a moment.” を挟む習慣をつける。

この積み重ねによって「分からなくても立ち止まらずに前に進める」感覚を持てるようになりました。

自信がついた瞬間

英語に対して自信が芽生えたのは、会議で自分の提案が採用されたときでした。

あるときSNSの投稿スケジュール改善を提案したのですが、最初は緊張して英語がぎこちなくなりそうでした。それでも準備したフレーズや数字を交えて説明したところ、チームが「いいね、それを使おう」と即決してくれたのです。

このとき初めて「多少不自然でも、伝えたいことが伝われば十分通用する」と実感しました。そこからは「間違えないように話す」よりも「内容をきちんと伝える」に意識を切り替えることができ、英語を使うことへの恐怖心が少しずつ薄れていきました。

失敗とリカバリー

成果物をやり直すことになったエピソード

インターン中で最も印象に残っている失敗の一つは、クライアント向け資料をやり直すことになった出来事です。私は締め切りを優先するあまり、情報整理を十分にしないまま資料を仕上げてしまいました。レイアウトは整っていたものの、肝心の中身が曖昧で、「この資料を見たクライアントが何を判断すべきか」が伝わらない状態だったのです。

上司からは「体裁はきれいだけど、これではクライアントは動けない」と一言。ほぼゼロから作り直しという判断が下されました。その瞬間は恥ずかしさと焦りでいっぱいになり「自分は役に立てていないのでは」と落ち込んだのを覚えています。

改善にあたっては「読む人は誰か」を改めて意識しました。クライアント担当者の立場に立って「この資料を見たら次にどんな行動ができるか?」を基準に内容を取捨選択しました。時間はギリギリでしたが、結果的に「今度はクライアント目線でよく整理されている」と評価され、ホッと胸をなでおろしました。

この経験を通して、「速さよりも質、そして“相手の視点”を持つこと」の重要性を身をもって知ることになりました。

チームに迷惑をかけた経験

もう一つ忘れられないのは、SNS投稿の準備でチームに迷惑をかけてしまった失敗です。ある週の投稿担当を任されていたのですが、スケジュール管理を甘く見積もり、締め切り直前まで作業が終わらなかったのです。結局、提出した原稿には誤字や不自然な表現が残っていて、他のメンバーが公開直前に急いで修正をする羽目になりました。

自分の遅れが、チーム全体の負担を増やしてしまったことに強い責任を感じました。その日のミーティングでは「次回からは余裕を持って進めてほしい」と指摘され、心底申し訳ない気持ちになりました。

そこで、次の週から私はタスクを小さく分解し、進捗をこまめに共有する習慣を導入しました。

この改善によって、同じミスを繰り返すことはなくなりました。むしろ「あなたの進捗報告は分かりやすい」と言ってもらえるようになり、信頼を取り戻せたことが大きな救いでした。

学んだこと・成長したこと

チームで成果を出す方法

インターンを通じて最も強く学んだことの一つは、チームで成果を出すための姿勢や工夫でした。日本の学生生活でもサークル活動やゼミでのグループワークを経験していましたが、そこでは「最終的に発表ができればいい」「レポートを提出できればいい」といった感覚が強く、失敗しても自分やグループの評価が下がる程度で済んでいました。

しかしインターンでは、私の成果物は会社の評価や信頼に直結します。つまり自分の一手間や一つのミスが、チーム全体の成果を左右するのです。この責任の重さを初めて体感しました。

そこでタスクをこなすだけではなく、「次の人が使いやすい形に整える」ことを意識するようになりました。こうした一手間を加えることで、他のメンバーが追加作業をせずにすぐ動けるようになり、結果的にチーム全体のスピードが上がったのです。

また、曖昧さを残さないことも重要でした。日本では「なんとなくの合意」で進めてしまうことも多かったのですが、職場ではそれが後で大きな混乱を招きます。そこで私は、ミーティング後に「確認メモ」をまとめてSlackに投稿するようにしました。タスクの担当者・期限・次のアクションを明文化することで、認識のズレを防ぎ、仕事が止まるリスクを減らすことができました。

こうした工夫を重ねる中で、「自分の努力は小さくても、チーム全体の成果に影響を与えられる」という実感が得られました。

自分に足りなかった力と伸びた力

インターンを始める前は、「言われたことを正確にこなす力」にはある程度自信がありました。しかし実際の現場で求められたのは、不完全で曖昧な状況の中で、自分なりに判断して動く力でした。日本の学生生活では、課題やタスクは明確に指示されることが多く、「言われたことをやる」姿勢で評価される場面がほとんどです。その延長線で考えてしまった私は、最初の頃「指示待ち」になりがちでした。

しかしインターンの中で「誰も具体的に指示を出さないけれど、確実に必要な仕事」が無数にあることに気づきました。例えば、会議の記録やタスクの整理、進捗の可視化などです。最初はそれを「やっていいのか分からない」とためらっていましたが、一度勇気を出して取り組んでみると、「助かった!ありがとう」と感謝されました。この経験を繰り返すうちに、主体的に動く力が少しずつ身についていきました。

就活へのつながり

キャリア観に与えた影響

アメリカでの長期インターン経験は、私のキャリア観を根本から変えるものでした。日本では「与えられたタスクを正確にこなす」「締め切りを守る」といった、守りの姿勢を大事にしていました。もちろんそれも重要な能力ですが、インターンで求められたのはまったく別の力でした。

現場では「状況が曖昧なまま進める」「指示がなくても必要なことを見つけて動く」といった、主体性と判断力が常に求められました。この経験を通して私は、「環境が整っていなくても、自分の工夫次第で価値を生み出せる」という確信を持つことができました。

その結果「環境そのものを整えて成果を生み出す」へと、自分のキャリア観が大きく変化しました。これ以降、将来は単に安定した仕事に就くのではなく、国際的で変化の大きい環境で課題解決に挑戦するという方向性を目指すようになりました。

面接やエントリーシートでどう活かせたか

このインターン経験は、就職活動において自己PRやガクチカ(学生時代に力を入れたこと)の核になりました。日本の就活では「留学で英語力が伸びました」といった話がよくありますが、それだけでは差別化が難しいと感じていました。そこで私は、「アメリカでどのように課題を解決し、成果を残したか」を具体的に伝えるようにしました。

例えばエントリーシートでは、SNSの仕組みを整えてエンゲージメント率を改善したエピソードを数値つきで書きました。

投稿カレンダーとテンプレートを導入し、1か月後にはエンゲージメント率を20%向上させた

また、面接では「指示が曖昧で戸惑ったときにどう対応したか」を具体的に話しました。

抽象的な依頼をそのまま受け取って失敗した経験があったので、それ以降は確認テンプレを作り、必ず目的や対象をヒアリングするようにしました。その結果、後半は『任せて安心』と言ってもらえるようになりました。

具体例を交えることで「英語力を伸ばした」ではなく、「どんな環境でも成果を出す力を磨いた」と伝えることができました。実際、面接官から「具体的で分かりやすい」「日本の仕事でもすぐに役立ちそう」と言ってもらえたこともあります。

振り返って感じたこと

インターン前後で、どう変わったか

インターンを始める前は、「失敗したらどうしよう」という不安の方が常に勝っていました。特に英語に対しては、「聞き間違えたら恥ずかしい」「完璧に答えられなかったら評価が下がる」と考えてしまい、慎重になりすぎて一歩踏み出せないことがよくありました。

しかし、アメリカでのインターンではその姿勢は通用しませんでした。会議で黙っていると「意見がない」と受け取られてしまい、タスクを待っているだけでは「なぜ動かないの?」と疑問を持たれます。最初の頃はまさに戸惑いの連続で、自信をなくしかけることもありました。

そんな中で少しずつ変化が生まれたのは、「まずやってみる」ことの価値を実感したときです。SNS投稿の改善提案をしたとき、つたない英語でうまく言えたか分からなかったのに、チームからは「Great idea!」と即座に採用されました。その瞬間、「完璧に話せなくても伝わる」「大事なのは挑戦することだ」と心から思えました。

インターン後の私は、以前よりも自分の意見を積極的に口にし、不確実な状況でも「とりあえずやってみよう」と行動できるようになりました。自信のあり方も変わり、「間違えないこと」ではなく「動きながら修正できること」が本当の強さだと気づけたのです。

アメリカでインターンする意味

当初、アメリカでインターンをする意味は「英語を実務で使えるようになること」だと思っていました。しかし振り返ってみると、それは全体のほんの一部にすぎませんでした。実際に大きな意味があったのは、「日本では当たり前だったやり方が通じない環境に身を置くこと」でした。

会議ではその場でアイデアを決めて即実行に移す。フィードバックはポジティブもネガティブもその場で率直に言われる。役割は与えられるものではなく、自分から取りにいく。こうしたアメリカ的な働き方に触れるたび、私の中で「これが常識」と思っていた枠組みが崩れていきました。

日本での経験はもちろん大切ですが、同じ文化の中にいると「他のやり方がある」という気づきにくさがあります。その意味で、アメリカでインターンをすることは「自分の価値観を相対化する訓練」でもあったと思います。

たとえば、日本の「丁寧に準備してから動く」やり方も、アメリカの「まず試してから修正する」やり方も、どちらも長所と短所があります。その両方を体験したことで、私は状況に応じてスタイルを切り替えられる柔軟さを得られました。

つまり「アメリカでインターンする意味」とは、単なる語学や海外経験ではなく、「異なる文化で働くことで、自分の行動や考え方の幅を広げる」ことにあると今でははっきり言えます。

これから挑戦したい人へのアドバイス

準備しておくべきこと

アメリカでインターンに挑戦するうえで大事なのは、必ずしも完璧な英語力ではありません。私も最初は「ネイティブ並みに話せないと通用しないのでは」と不安でしたが、実際には最低限の武器になる表現さえ持っていれば、十分にやっていけます。特に、自己紹介や志望動機、自分の強みをシンプルに語れるフレーズは必須です。例えば

- 30秒自己紹介(名前・専攻・関心分野)

- 1分自己紹介(+インターンでやりたいこと)

- 強みを数字で伝える(例: “Improved engagement rate by 20% through…”)

こうしたテンプレを複数パターン準備しておくと、面接や初対面の場でスムーズに対応でき、最初の印象で大きな差がつきます。

スキル面ではPCツールやオンラインコラボレーションツールに慣れておくことを強くおすすめします。Google Drive、SlackやTeams、Zoomなどは、規模の大小を問わず多くの会社で日常的に使われます。実際、私は最初にSlackの使い方で少し戸惑い、焦ったことがあります。ですが、基本操作を把握しておくだけで、余計なストレスを避けられると痛感しました。

そして何より大切なのはマインドセットです。インターンの場では「学生だから配慮してもらえるだろう」という甘えは通用しません。チームの一員として成果を出すことが期待されます。もちろん完璧を求められているわけではありませんが、「自分の意見も価値になる」と信じて積極的に動く姿勢が必要です。挑戦を恐れず、一歩を踏み出すメンタルを整えることが、一番の準備かもしれません。

やっておくと助かる工夫

実際に挑戦してみて、「事前に準備しておいて良かった」と思うものがいくつかあります。まずは自己紹介のテンプレートです。これは単なる「名前+出身」ではなく、「自分は何に関心があり、なぜこの場に来ているのか」まで盛り込むと印象がぐっと強くなります。例えば:

“I’m 〇〇(名前), a student from Japan majoring in 〇〇(専攻), currently studying digital marketing in the U.S. I’m passionate about creating strategies that connect people across cultures, and I hope to contribute that perspective during this internship.”

短くても、相手に「なるほど、この人はこういう視点を持っているのか」と伝わるのがポイントです。

次に役立ったのは簡単なポートフォリオです。ポートフォリオと聞くとデザイナーやエンジニアを想像するかもしれませんが、マーケティングや企画職志望でも十分に使えます。私は過去のサークル活動でのSNS改善や、アルバイトでの顧客対応改善をスライドに1ページずつまとめました。数字や成果をビジュアルで見せるだけで、相手の信頼を得やすくなります。言葉で説明するよりも「見せる」ことで伝わるスピードが格段に上がりました。

失敗も含めて楽しむことの大切さ

私自身、インターン中に成果物をやり直したり、投稿の誤字で迷惑をかけたりと、数えきれないほど失敗しました。そのたびに落ち込みましたが、振り返れば「失敗した経験こそ、一番記憶に残り、自分を成長させた」ことに気づきます。

アメリカの職場では、失敗は必ずしもネガティブに受け取られません。むしろ「どう改善したか」「どうリカバリーしたか」が評価される文化があります。私が誤字を出したときも、「次からこういうチェックリストを作ったら?」とアドバイスをもらい、その工夫を導入したら逆に「あなたの仕組みのおかげで助かっている」と言ってもらえました。失敗を恐れて何もしないより、挑戦して転んで改善する方が圧倒的に成長につながるのです。

結果的に、挑戦の過程で味わった小さな成功や仲間からの「ありがとう」が、すべて大切な思い出になりました。これから挑戦する人には、「怖さよりも面白さを優先する」姿勢で取り組んでほしいと思います。

アメリカでの長期インターンが意味したこと

アメリカでの長期インターンは、私にとってただのプログラムの一部や履歴書に書ける経験ではなく、人生の軸を揺さぶる大きな出来事でした。

気づいたのは「環境が整っていなくても、自分の工夫で成果を生み出せる」という事実です。確認のためのフレーズをメモして臨んだり、進捗を見える化して共有したり、時には自分から「これをやります」と手を挙げることで、少しずつ周囲から信頼を得られるようになりました。失敗した日は悔しかったけれど、その悔しさも自分を動かすエネルギーになったと思います。

振り返れば、あの数か月は「できない自分」から「挑戦できる自分」に変わるための濃密な時間でした。単にスキルを得た以上に、「どんな状況でも前に進める」という自分への確信を与えてくれたのです。

これから挑戦する人へ

「海外インターンに興味はあるけど自分には難しいかも」と感じている人もいると思います。私もまさにそうでした。挑戦する前は、「語学力が足りない」「経験が浅い」「失敗したらどうしよう」と不安ばかり。でも実際にやってみると、不安は必ずしも障害にはなりませんでした。

確かに文化の違いに戸惑い、言葉が通じず悔しい思いをしたこともあります。でも、それらは全部成長のプロセスでした。失敗を含めた一つひとつが、挑戦した人にしか得られない財産になったのです。

準備不足でも、英語が流暢でなくても問題ありません。むしろ「自分に何が足りないか」を気づかせてくれるのが、海外インターンの一番の価値かもしれません。

だからこそ、これから挑戦しようとしている人に伝えたいのは、「不安を抱えたままでも大丈夫。とにかく一歩を踏み出してみてほしい」ということです。その一歩が、将来の自分を作る大きな転機になるはずです。