こんにちは!早稲田大学4年のなおきです。

大学生の夏休みは、高校とは比べものにならないくらい長く、2か月以上あるのが一般的です。

旅行やサークル合宿、バイト三昧など、それぞれ思いっきり楽しんだあとは、9月下旬〜10月にかけて一気に授業が再開します。

「やっと涼しくなってきたな」と感じる頃、大学生の生活は夏とはガラリと変わります。

授業の課題やゼミ活動が本格化し、サークルでは学祭に向けた準備がピークを迎え、アルバイトとの両立にも追われる…。まさに“切り替え力”が試される時期なんです。

この記事では、実際の大学生活の流れをもとに、夏休み明けにどんな生活が待っているのかをリアルに紹介します。

これを読めば「大学生って、長い休みのあとの日常をどう過ごしているの?」という疑問がスッキリするはずです。

目次

夏休みから秋学期へ:生活リズムの切り替え

成績発表と履修登録が待っている秋の始まり

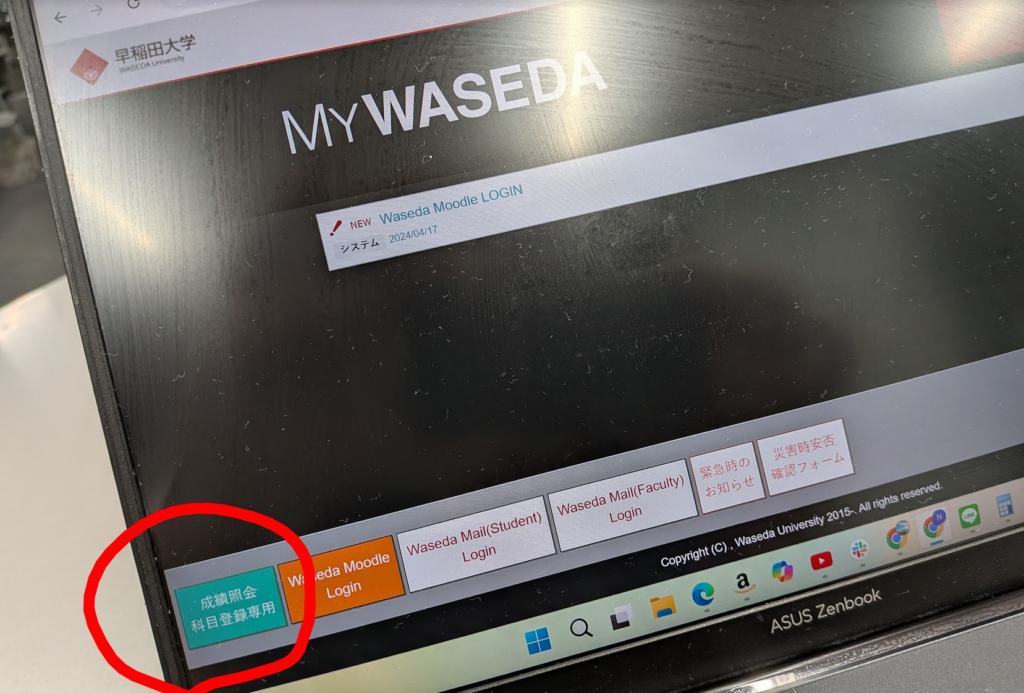

早稲田大学では、9月の頭に春学期の成績発表があります。

長い夏休みで遊びやアルバイトに夢中になっている中、突然「GPA」や「単位の有無」といった現実に引き戻されるのです。

僕自身もそうですが、友人の中には「思った以上に成績が悪くて落ち込んだ」「逆に、意外と良い評価がついていてモチベーションが上がった」など反応はさまざま。

特に単位を落としてしまった場合、その科目を秋学期に再履修しなければならず、想定以上に時間割が重くなることがあります。

その後、9月中旬から下旬にかけて秋学期の履修登録が始まります。

大学では高校のように一律の時間割が用意されているわけではなく、自分で授業を選び組み合わせていくスタイルです。

そのため「どの授業を取るか」だけでなく「どの時間帯に集中させるか」も重要。友達と同じ授業を取るか、一人でも興味のある授業に挑戦するかなど、悩むポイントも多いです。

夏休み明けは、この“時間割づくり”が一つの大仕事になります。

夏の余韻で朝起きられない問題

夏休みの間、生活リズムが夜型に大きく崩れてしまう人は少なくありません。

夜遅くまでバイトをして、帰ってから深夜に動画やゲームを楽しむ。翌日は昼過ぎまで寝る──そんな生活をしていると、9時スタートの1限に戻るのは至難の業です。

春学期の初めは「大学生になったし頑張ろう!」と1限に授業を入れていた人でも、秋学期は現実的に「どうしても起きられない…」となりがち。

僕の友人も「春は1限出てたけど、夏休みで完全に夜型になって秋はもう無理だった」と笑っていました。

結果的に、1限を避け、2限(10:40開始)以降に授業を集中させる人が多くなります。

午後寄りの時間割になる学生多数

こうして多くの学生が「午後型」の時間割にシフトします。

たとえば、2限・3限・4限とまとめて受けるパターンや、3限から5限までびっしり入れるパターンなどです。

午後に授業を固めると午前中にアルバイトや自主勉強の時間を取れる一方で、授業が終わるのが18時を過ぎることもあり、そこからサークルやバイトに向かうのは体力的にかなりハードです。

僕の場合は、秋学期は「午後から授業→夜にサークル→その後にバイト」というスケジュールが多く、正直体力的にきつい時期もありました。

でも、午後に授業を固めたおかげで朝は少し余裕があり、履修登録の工夫次第で生活をコントロールできるのは大学の面白さだと感じています。

やる気の変化とモチベーションの維持

また、夏を経ると学生全体の“やる気”の温度感も変わります。

春学期は「大学生活が始まったばかり!」という新鮮さでモチベーションが高い人が多いのですが、秋になるとその熱が少し冷め、「とりあえず単位を落とさなければいいや」という気持ちになる人も少なくありません。

特に1限を避ける傾向が強まるのは、こうした気持ちの変化の表れです。

一方で、「春に思ったより成績が伸びなかったから、秋は本気で頑張る!」と逆にやる気を取り戻す人もいます。

成績発表と履修登録は、夏休み明けの大学生にとって大きな“分岐点”なんです。

夏休みから秋学期への切り替えは、「成績発表」「履修登録」「生活リズムの調整」という3つの壁をどう乗り越えるかにかかっています。

ここでうまく立て直せるかどうかが、秋学期を充実させられるかどうかの分かれ道になるのです。

授業の再スタート:履修や課題に追われる日々

秋学期から始まる「新しい授業モード」

夏休みが終わって秋学期が始まると、まず大きく感じるのは授業の雰囲気の変化です。

春学期は「大学に慣れる」ことを意識した科目が多いですが、秋になると一気に難易度が上がり、課題やレポートの量も増えてきます。

特に1年生から2年生、2年生から3年生へと進むにつれて、授業レベルが初級→中級→上級/専門へとシフトしていくので、「春はなんとかなったけど秋はかなり大変だった」という声もよく聞きます。

僕自身も1年生の秋学期は、最初の頃より専門性の強い授業が増えて「え、もうこんなに内容が難しくなるの?」と戸惑った記憶があります。

高校生のときの“科目ごとの進級”とは違い、大学は学期ごとに授業のレベルが上がるのを実感するんです。

政経生にとっての「プレゼミ」デビュー

特に早稲田政経の学生にとって、2年生の秋は大きな転機です。夏にゼミ選考が行われ、秋学期から「プレゼミ」がスタートします。

プレゼミとは、3年生から本格的に始まるゼミ活動に備えた“慣らし”のような存在で、週に1コマ、少人数で講義や発表を行う授業です。

僕の友人も「プレゼミに入ったらいきなり発表が回ってきて緊張した」と言っていました。

普段の講義とは違って少人数なので発言の機会が増え、先生から直接フィードバックをもらえるのも特徴。

これまで「授業を受ける側」だった学生が、「自分で調べ、発表し、議論する側」へとシフトしていくんです。

プレゼミの経験は、3年生からの本格的なゼミ活動につながります。秋学期からこうした実践的な授業が始まることで、「大学生らしさ」を一層強く感じる人も多いです。

レポート・課題が一気に増える秋学期

また、秋学期は春学期に比べて課題の量も増えていきます。

春はテスト中心だった授業も、秋からはレポート提出やグループワークに切り替わるケースが多く、勉強の仕方も変えなければなりません。

特に専門科目や中級以上の授業では、文献を読んだうえで自分の意見を書かされることが増えるため、高校までの“暗記型”の勉強スタイルからの切り替えに苦労する学生も多いです。

僕も初めて1,500字以上のレポート課題を複数抱えたときは、「同じ週に2本も締め切りがあるのか…」と頭を抱えました。

提出期限が重なると、徹夜で書き上げる学生も少なくありません。

秋学期は授業そのものの難しさだけでなく、課題に追われる忙しさも増していくんです。

学びが「本格化」するシーズン

こうして、秋学期は春に比べて「大学の学びが本格化する時期」と言えます。

授業レベルは上がり、課題は増え、少人数での議論や発表も始まる。高校生から見ると「遊んでばかりの大学生」というイメージがあるかもしれませんが、実際には秋になると“勉強漬け”になる人も少なくないのです。

授業レベルが上がる秋学期は、大学生にとって最初の大きな試練の時期とも言えます。ここでどう勉強スタイルを切り替えるかが、後の大学生活を大きく左右するのです。

サークル活動のピークは秋?

早稲田祭はサークルの「集大成」

11月に開催される早稲田祭は、早稲田生にとって一年で最大のイベントであり、サークルにとっては集大成の場です。

来場者数は毎年数万人規模。普段はキャンパスに通う学生や先生たちが中心の場所に、一般の人や観光客まで押し寄せるため、雰囲気も一変します。

この早稲田祭を目標に活動しているサークルは多く、秋学期は準備で慌ただしい毎日を過ごすことになります。

僕が所属するアコースティックバンドサークル「ヨコシマ。」も、秋は早稲田祭のライブに向けて練習と運営準備に追われる時期でした。

普段の学内ライブより規模が大きく、先輩方の引退もかかっているため、サークル全体の熱量が一気に高まります。

パフォーマンス系サークルは舞台で輝く

ダンスやチアリーディング、アカペラなどのパフォーマンス系サークルは、早稲田祭公式の舞台に出演し、数百人規模の観客の前で演技や歌を披露します。

普段の練習や公演も大切ですが、「早稲田祭のステージに立つ」というのは別格。衣装や振り付けも特別仕様にする団体が多く、リハーサルや演出の調整で秋はスケジュールがびっしり埋まってしまいます。

ある友人のダンスサークルでは、10月後半は週5で練習が入り、授業やバイトとの両立がかなり大変だったそうです。それでも本番の舞台で大歓声を浴びる瞬間は「すべての疲れが吹き飛ぶ」と話していました。

音楽サークルは「引退ライブ」で熱狂

音楽系サークルは、早稲田祭のタイミングで「引退ライブ」を行うのが伝統になっているところが多いです。

僕のサークル「ヨコシマ。」もそのひとつで、秋は4年生の先輩にとって最後のライブ。演奏する曲目も思い入れの強いものが多く、練習は普段以上に熱を帯びます。

運営面でも、照明や音響をどうするか、どの先輩がどの曲を担当するかなど、細かい調整が山ほどあります。

僕が2年生のときは、この引退ライブの準備でほぼ毎晩のように集まり、気づけば終電ギリギリまで打ち合わせをしていたこともありました。大変ではありますが、先輩たちを送り出すという特別なイベントだからこそ、誰もが全力を尽くすんです。

屋台で祭を盛り上げるサークルも

一方で、文化系やスポーツ系サークルの中には、普段の活動とは別に屋台を出す団体も多いです。

焼きそば、フランクフルト、からあげ、チュロスなど、模擬店は早稲田祭の名物のひとつ。

僕の友人のテニスサークルも毎年屋台を出していて、「仕入れや人員シフトを組むのが本当に大変だった」とこぼしていました。

特に食品を扱う場合、保健所のチェックや学内ルールの確認など、想像以上に手間がかかります。

仕込みや当日のオペレーションを考えると、まるで小さな会社を経営しているような感覚。サークルの活動を超えて、社会勉強としての側面も強いのが屋台出店の面白さです。

秋は「サークル最優先」の生活に

このように、秋学期は多くのサークルにとって“ピークシーズン”。

授業やバイトと並行しながらも、サークルに使う時間がぐっと増える学生が多いです。中には「バイトを控えてサークル一本に絞る」という人もいれば、「サークルの準備が忙しすぎて授業に出る余裕がなかった」という声も耳にします。

僕自身も、秋はサークル活動にほぼ生活を持っていかれていました。

授業が終わればそのまま練習や準備に直行し、気づけばキャンパスを出るのは夜10時過ぎ。体力的にはかなりハードでしたが、そのぶん仲間との絆が深まり、大学生活の中でも特に思い出に残る時期だったと思います。

早稲田祭という大舞台を控える秋学期は、サークルに所属している学生にとって最も忙しく、最も充実する季節です。

授業やバイトと両立しながらも、仲間と一緒に何かを作り上げていく経験は、大学生活の大きな魅力のひとつと言えるでしょう。

アルバイトと学業の両立事情

夏に入れすぎたシフトの反動

大学生の夏休みといえば、旅行や遊びも多いですが、バイトをガッツリ入れる人も少なくありません。

特に飲食店や小売店は夏の繁忙期で人手が必要とされるため、1日フルで働いたり、週5日以上シフトに入る学生もいます。

僕も1年生のときは、夏休み中に「カクヤス」の配達バイトをほぼ毎日入れていた時期があり、夏の間だけでかなりの収入になりました。

ただ、その反動は秋にやってきます。授業が再開すると、昼から夕方までは講義で埋まり、サークル活動も本格化するため、夏のようにシフトを詰め込むことは難しくなります。

結果として「夏に稼いだ分で秋はやや控えめにする」学生も多いのが現状です。

平日夜シフトと土日の長時間勤務

秋学期に多いのは、平日は授業後に夕方から夜にかけて短時間のシフトに入り、土日に長時間まとめて働くスタイルです。

例えば「平日は週2日、18時から23時までカフェのホールスタッフ」「土日はアパレルで10時間勤務」というように、学業とバイトを組み合わせてスケジュールを組んでいきます。

ただし、サークル活動やゼミが夜に入ることもあるため、バイトと衝突してしまうケースも少なくありません。

僕の友人は、ゼミの発表準備とバイトのシフトが重なってしまい、泣く泣くバイト先にお願いしてシフトを減らしていました。

秋は「授業・サークル・バイト」の三重苦に陥りやすい季節でもあるのです。

「年収の壁」が変わってきた?

これまで大学生にとってよく言われてきたのが「年収の壁」の存在です。

親の扶養や社会保険の関係で、103万円や106万円、130万円といった年収のラインを意識し、秋以降は「稼ぎすぎないようにシフトを減らす」学生が多くいました。

特に12月に近づくと「このままだと扶養から外れてしまうから、もう入れない」と働き控えをする人が目立っていました。

しかし、今年の税制改正によって、この「壁」が引き上げられたため、以前よりもシフトを制限する必要は少なくなりつつあります。

僕の周りでも「去年までは年末に働き控えていたけど、今年は大丈夫そうだから安心してシフトに入れる」という声を聞きます。

今後は秋以降も安定して働く学生が増えていくかもしれません。

それでも大切なのは「バランス感覚」

税制の変化で働きやすくなったとはいえ、やはり大事なのは学業・サークルとのバランスです。

バイトに偏りすぎると授業やレポートがおろそかになり、逆に授業に集中しすぎると生活費が足りなくなることも。

僕自身も、秋はバイトを減らしたぶん、節約生活を心がけてなんとか乗り切ったことがあります。

秋学期は予定が重なりやすいからこそ、バイトを「生活の中心」ではなく「大学生活の一部」として位置づけることが、両立を長く続けるコツだと感じています。

秋学期は、授業・サークル・アルバイトが三つ巴で押し寄せるシーズン。税制改正で「働き控え」は減るかもしれませんが、最終的には自分の生活全体をどうデザインするかが問われます。

ここで身につけたバランス感覚は、就職してからもきっと役立つはずです。

実体験!僕の夏休み明けの生活スケジュール

1〜2年生:カクヤスバイトと支払いの現実

大学1〜2年生の頃は「お酒のカクヤス」で配達員のアルバイトをしていました。

夏休みは授業がなく、シフトを自由に入れられるので、ほぼ毎日のように稼働。

炎天下での配達は大変でしたが、まとまった収入になり「この夏はかなり貯まったな」と達成感がありました。

ただ、夏休みには旅行や遊びにもお金を使ってしまいます。特に僕は友人との旅行やライブ遠征でクレジットカードを使いすぎてしまい、秋学期に入って最初の請求が来たときは冷や汗をかきました。

そのため秋学期が始まった直後は、「授業やサークルに集中したいし、シフトは控えめでいいや」と思っていたのに、結局10月には支払いに追われて再びバイトを増やすことに。

平日は授業後に夜シフト、土日はフルで入るという生活に戻り、秋も結局バイト漬けの日々でした。

この経験から学んだのは、「夏に稼いでも、同じくらい使ってしまえば意味がない」ということ。

秋学期の生活を考えて、計画的にお金を使うことの大切さを身にしみて実感しました。

3年生:長期インターンシップで逃げられないシフト

3年生になると、僕はWebライターの長期インターンシップを始めました。

こちらはシフト制で、月ごとに最低稼働時間が決まっていました。例えば「週3日以上は出社」「月に60時間以上は必ず勤務」といったルールがあり、カクヤスのように「ちょっと減らそうかな」と自由に調整できるものではありません。

秋学期は就活準備やゼミの課題も増えていたため、本音を言えば「少しシフトを減らしたい」と思う時期もありました。

でも、契約上どうしても勤務を守らなければならず、授業やサークルの予定を無理やり調整して出社していました。

この時期の僕の生活リズムは、まさに「授業→サークル→インターン→帰宅して課題」。

寝る時間を削らざるを得ないこともあり、体力的にはかなりギリギリでした。それでも、実務経験を積めたことで得られたものは大きく、「自由にシフトを入れられるバイト」と「責任あるインターンシップ」の違いを肌で感じることができました。

夏休み明けの生活リズムはこう変わる

こうして振り返ると、1〜2年生の頃は「シフトを入れるか入れないか」を自分で選べたのに対し、3年生になると「仕事としての責任」が重くのしかかり、自由度は一気に減りました。

学年が上がるにつれて、授業も専門性が増し、サークルや就活も忙しくなるので、生活スケジュールの難易度は確実に上がります。

秋学期はただでさえ予定が重なる時期。そこにバイトやインターンが加わると、本当に「1日の時間が足りない」と思う瞬間が多くなります。

それでもなんとか両立していけるのは、仲間との支えや「やりきった」ときの達成感があるからこそ。僕にとっても、秋学期はいつも一番思い出に残る時期になっています。

夏休み明けは「少し落ち着いて授業に集中しよう」と思っても、結局お金や責任がのしかかり、バイトやインターンで忙しくなってしまうのがリアルな大学生生活です。

ここでの経験は、社会に出てからの時間管理にも直結していると感じます。

夏休み明けにありがちな悩みと対処法

「遊びモードから抜けられない」

長い夏休みの間、旅行・遊び・深夜のバイトなどで自由気ままに過ごしてきた大学生は、秋学期になってもなかなかそのリズムを切り替えられません。

授業が始まっても「なんだかまだ夏休み気分」という人は多いです。特に1〜2年生は、気持ちがついていかずに最初の数週間をぼんやり過ごしてしまうケースが目立ちます。

僕も1年生の秋学期は、夏休み中に夜型生活にどっぷり浸かっていたせいで、最初の1限授業に出席するのがとにかく大変でした。

結局、授業中に眠気と戦う羽目になり、「大学生活は自由だけど、自分で切り替えないと崩れる」と痛感しました。

対処法:完全に元のリズムに戻すのは難しいですが、まずは「午前中に予定を1つ入れる」ことから始めると効果的です。

図書館で勉強する、カフェで課題を片づけるなど、軽い用事でも構いません。午前を動かせば、夜型の生活を自然と修正できます。

「予定が詰まりすぎて疲れる」

秋学期は授業・サークル・バイトが一気に重なるため、9月後半から10月にかけてはスケジュール帳が真っ黒になる人も珍しくありません。

僕も2年生の秋は、平日は午後に授業、夜はサークル練習、週末はバイトで丸一日…という生活を送っていました。気づけば休みの日がまったくなく、体力的にも精神的にも消耗してしまったのを覚えています。

対処法:おすすめは「優先順位を決めて、無理に全部やろうとしない」こと。

授業は当然大事ですが、バイトはシフトを減らしたり、サークルは自分に関わる部分を重点的にやるなど、メリハリをつけることが大切です。大学生は自由だからこそ、取捨選択する力が問われるんです。

「授業についていけない」

春学期までは基礎的な内容だった授業も、秋になると一気にレベルアップすることが多いです。

特に早稲田政経では、2年生の秋からプレゼミが始まり、議論や発表の機会が増えていきます。「授業に出ているのに内容が難しくて理解できない」「課題が多すぎて追いつけない」と感じる学生も少なくありません。

僕も初めてゼミ形式の授業に出たときは、先生の問いかけにまったく答えられず、「自分だけ何もできないのでは…」と焦った経験があります。

対処法:こういうときは一人で抱え込まず、友達や先輩に相談するのが一番です。プレゼミなら同じメンバー同士で課題を分担したり、参考になる資料を教えてもらったりできます。

大学の授業は「一人で完結させる」より「周囲と協力して乗り越える」ほうがうまくいくことが多いです。

「気持ちが沈んでしまう」

夏休みが終わり、イベントも落ち着いてくると「なんだか気分が落ちる」という学生も出てきます。

特に天気が崩れやすい秋は、気持ちまで暗くなりがち。サークルやバイトで忙しいのに気分が乗らず、自己嫌悪に陥ることもあります。

対処法:こういうときは無理に予定を詰め込まず、リフレッシュの時間を確保することが大事です。僕は気分が沈んだとき、馬場のカフェで本を読んだり、戸山公園を散歩したりしていました。

小さな気分転換でも、気持ちを切り替える効果があります。

夏休み明けの秋学期は、大学生活の中でも「悩みの多いシーズン」ですが、その分工夫して乗り越えることで自己管理能力がぐっと高まります。

自由と責任のバランスをどうとるかが、大学生としての大事な成長ポイントになるんです。

まとめ:秋学期は「両立力」が試される季節

夏休み明けの大学生生活は、ただ授業が再開するだけではありません。

成績発表や履修登録で生活リズムを整え直すところから始まり、授業は春よりレベルアップし、課題やゼミ活動も本格化します。

さらにサークルでは早稲田祭という大舞台に向けて準備や練習が詰まり、アルバイトも「お金の現実」と向き合いながらシフトをこなさなければなりません。

つまり秋学期は、授業・サークル・アルバイトの三つ巴が一気に押し寄せる季節。

ここで求められるのは、どれか一つを全力でやり抜く力だけでなく、全体をバランスよく回す「両立力」です。

僕自身も、秋は常にスケジュールがパンパンで「もう無理だ」と思う瞬間が何度もありましたが、同時に一番充実していたのもこの時期でした。

高校生の皆さんからすると「大学生は長い休みがあっていいな」と思うかもしれません。

でも実際には、休み明けに一気に忙しさがやってきて、自己管理や優先順位のつけ方を本気で考えざるを得ないのが大学生のリアルです。

そして、この秋学期をどう乗り越えるかで、その後の大学生活の質が変わってきます。計画性を持って動けば学びも遊びも楽しめるし、流されてしまえば課題や予定に追われてしんどいだけになってしまう。

両立のコツをつかむことは、将来社会に出てからも大きな武器になります。

夏休み明けの大学生は、「忙しいけれど、やりがいに満ちている」。そう言えるのが秋学期の最大の特徴だと思います。