こんにちは!早稲田大学4年のなおきです。

大学の夏休みはとにかく長い。約2か月もの自由な時間をどう過ごすかは人それぞれで、旅行に出かけたり、サークル合宿に参加したり、バイトで稼ぎまくったりと、充実した日々を送る人も多いと思います。

僕自身も、大学生活の中で夏休みは「ここまで自由に過ごしていいのか」と思うほど特別な期間でした。

でも、その楽しさの反動で待っているのが“夏休み明けのギャップ”です。

授業が再開して朝早く起きる生活に戻るのが辛かったり、遊びすぎた分の金欠がのしかかってきたり、周囲が就活や進路を意識し始めて焦りを感じたり…。理想と現実の落差に直面する時期でもあります。

この記事では、僕自身や周りの大学生が経験した「夏休み明けに感じたギャップや現実」を紹介します。

高校生の皆さんにも「大学ってこういうところなんだ」とリアルにイメージしてもらえると思うので、ぜひ最後まで読んでみてください。

目次

夏休みの自由から授業漬けの日常へ

長期休みからのギャップに苦しむ

大学の夏休みは約2か月もあり、ほとんどの学生が「自由すぎる生活」を満喫します。

授業も課題もなく、朝は昼まで寝て、夜は友達と集まって遊んだり、サークルの仲間と深夜まで語り合ったり。

僕自身も夏は「このままずっと続いてほしい」と思うほど楽しくて、1日1日が充実していました。

ところが、9月後半から始まる秋学期がスタートすると、一気にその反動が押し寄せます。

朝から授業に出て、帰宅後は課題やレポートに追われる生活。特に1〜2限の授業が入っていると、夏休みの夜型生活が祟って「初回から寝坊」「教室に着いても頭が回らない」といったことが起こりがちです。

最初の数週間でうまく切り替えられないと、そのまま秋学期全体のリズムを崩してしまう人もいます。

実際、僕の周りでも「夏休みが終わった瞬間に現実を突きつけられた」と感じる人が多く、秋学期は春に比べてテンションを維持するのが難しいと口を揃えます。

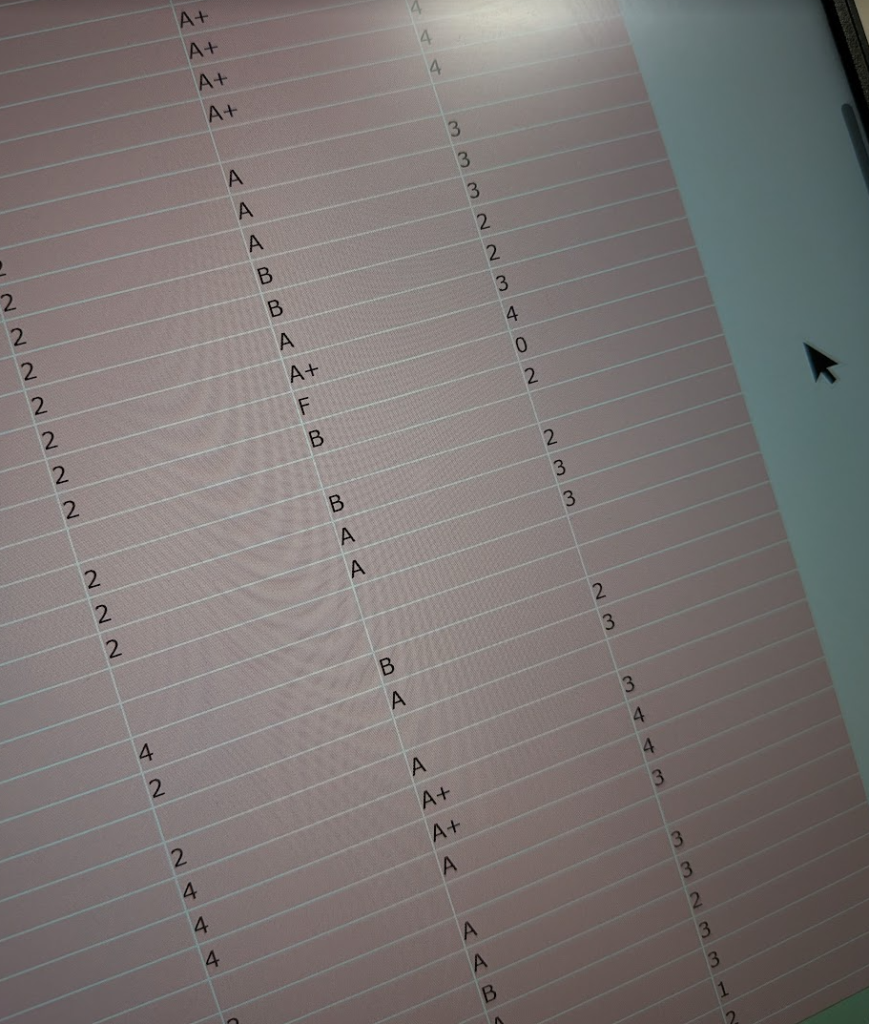

GPAが下がりやすいのは秋学期?

さらに、この生活リズムの乱れが顕著に出るのが「成績(GPA)」です。

授業ごとの成績(A+、A、Bなど)に点数が割り当てられ、それを単位数で加重平均したものです。たとえばA+=4.0、A=3.0、B=2.0、C=1.0、F=0.0、といった形で計算され、最終的に0.0〜4.0の数値で表されます。

このGPAは就活のエントリーシートや交換留学の応募条件で重視されることもあり、大学生にとってはかなり大切な数値です。

ところが、早稲田では「春より秋の方がGPAが落ちる人が圧倒的に多い」という“あるある”が存在します。

その理由は単純で、夏休み明けのだらけた生活習慣を立て直せず、出席や課題提出に穴が出るからです。試験前も「春より勉強に身が入らない」という人が少なくなく、春は3.6あった(※この数値は超優秀)のに秋で3.0を切ってしまう…なんてことも普通にあります。

僕の友人も「夏に遊びすぎたせいで9月にモチベが戻らず、秋学期の単位をいくつも落とした」と嘆いていました。

ゼミ選考を意識する2年生の例外

ただし、この“秋のGPA低下現象”には例外もあります。それが2年生です。

早稲田の多くの学部では、3年生の夏ごろに「ゼミ選考」が行われます。この時期にはまだ3年生春の成績が確定しない場合もあるので、2年生秋までの成績+志望理由や課題(ゼミ次第)でゼミ選考が行われます。

ゼミとは、少人数で特定のテーマを研究する授業のこと。ゼミによっては就活に直結するほどの実績やつながりを持っているため、人気のゼミは倍率が5倍を超えることもあります。

選考基準のひとつに「GPA」が用いられることが多く、特に人気ゼミでは「3.3以上」「3.5以上」といった条件が課されることも珍しくありません。

そのため2年生にとって秋学期はむしろ「勝負の学期」。夏の気分を引きずらず、むしろ春以上に集中して授業に臨む人も少なくないのです。

僕の知り合いも「志望していたゼミの条件がGPA3.3以上だったから、秋学期は毎回授業に必ず出席してノートも完璧に取った」と言っていました。その結果、見事第一志望のゼミに合格できたそうです。

秋学期は「差」が広がる時期

つまり秋学期は、多くの学生にとっては「夏休みとのギャップで成績が落ちやすい時期」ですが、一部の学生にとっては「未来を左右する勝負どころ」になります。

夏の気楽さをそのまま引きずるか、将来を見据えて切り替えるかで、学期末には大きな差がつくのがこの時期の特徴です。

僕自身も夏休み明けはどうしてもモチベーションが下がり、最初のレポート提出で焦って夜通しパソコンに向かう羽目になったことがあります。

あのとき「秋学期は気持ちを切り替えないと本当にやばい」と痛感しました。

遊びすぎた分の「金欠問題」

夏の自由はお金がかかる

大学の夏休みはとにかく自由。旅行に行ったり、サークル合宿に参加したり、フェスや花火大会などのイベントに行ったりと、誘惑が多すぎます。

特に大学生になると「せっかくの長期休みだから」という理由で少し背伸びした遊び方をする人も多く、気づけば出費がかさんでいます。

僕自身も、1年生のときはサークル合宿・旅行・飲み会で一気に数万円が飛んでいきました。

「まぁバイトで取り戻せばいいか」と思っていたものの、休み中は遊びを優先したせいで結局バイトにはあまり入れず、秋に通帳を見て青ざめることになりました。

クレカの支払いが秋にのしかかる

さらに厄介なのが、クレジットカードを使った出費です。

大学生になるとクレカを持ち始める人も多いですが、夏に旅行代やライブチケット代をカードで払うと、その請求は1〜2か月後、つまり秋学期が始まる頃にやってきます。

「9月の残高はギリ大丈夫だと思ったら、10月に支払いがドカンときた…」というのは大学生あるある。

友人の中には、カードの引き落としに間に合わず、親に立て替えてもらった人もいました。クレカは便利な反面、夏に使いすぎたツケが秋に回ってくるのです。

結局バイトに追われる秋学期

その結果、秋は「金欠を解消するためにバイトシフトを増やす」学生が続出します。

たとえば僕の場合、カクヤスの配達バイトをしていた頃は、夏休みにたくさん入った分、秋は少しセーブしようと思っていました。

しかし、夏に遊びすぎた出費とカードの支払いが重なり、結局10月からは週4以上シフトに入る生活に逆戻り。授業との両立に苦しむことになりました。

周りの友人も「夏休みで貯金を使い果たして、秋は毎日まいばすけっとのレジ打ち」「飲食店で深夜までシフトを詰め込みすぎて授業に遅刻」など、似たような経験をしています。

お金の管理も「大学生の現実」

夏休み明けの金欠は単なる笑い話で済むこともありますが、裏を返せば「お金の管理能力」が試される現実です。

大学生活は自由だからこそ自己管理が必須で、遊びと収支のバランスをどう取るかが秋以降の生活を左右します。

高校生の皆さんにはまだ実感がないかもしれませんが、大学生にとってお金は時間と同じくらい貴重。

自由の裏には必ず「自己責任」という現実が待っているのだと感じます。

サークルや人間関係の温度差

夏合宿で最高潮→秋は落ち着く

大学の夏といえば、サークル合宿が一大イベントです。

僕が所属していた「ヨコシマ。」でも、毎年9月に100人規模での夏合宿があり、昼はバンド練習やライブ、夜は宴会や花火と、とにかく盛り上がります。

3泊4日の濃密な時間を共有することで一気に仲が深まり、「このメンバー最高!」という熱気に包まれるのが夏の特徴です。

しかし、その盛り上がりも秋になると自然と落ち着いてきます。

授業が再開すれば皆それぞれの生活リズムに戻り、サークル活動も「月1ライブ+早稲田祭に向けた準備」など、少し現実的なペースにシフトします。

夏のテンションで「毎週遊ぼう!」と言っていた仲間も、気づけば授業やバイト、就活に時間を取られてなかなか会えなくなるのです。

人によって温度差が出てくる時期

秋はサークルに対するモチベーションの“温度差”がはっきりする時期でもあります。

- 全力でイベントを楽しむ人:早稲田祭や定期ライブに向けて全力投球。文化祭シーズンは特にこのタイプが活躍します。

- 勉強・就活に切り替える人:特に3年生は秋から就活準備が本格化するため、サークルに顔を出す頻度が減る人も。

- 「もうサークルはいいかな」と離れていく人:夏まで全力で楽しんで燃え尽き、秋は自然にフェードアウトするパターン。

僕の周りでも「早稲田祭が終わったらサークル引退」と決めていた先輩が多く、秋は“祭りの前の静けさ”のような独特の雰囲気になります。

夏と同じノリを期待するとすれ違う

この温度差は、人間関係に小さなすれ違いを生むこともあります。

夏合宿で毎日のように一緒にいた仲間に、秋は誘ってもなかなか予定が合わない…。そんなとき「冷めたのかな?」と寂しくなる人もいるでしょう。

でも実際は、各自が生活の優先順位を見直しているだけ。サークルは大学生活の一部であって、すべてではないのです。

秋はそのことを肌で感じる時期とも言えます。

サークルの「現実」を学ぶ時期

夏の熱狂から秋の落ち着きへの移行は、少し寂しい一方で「大学生活のバランス感覚」を学ぶ大事な経験でもあります。

サークルはもちろん楽しいけれど、学業・アルバイト・就活など他のことも並行していかなければならない現実を、多くの学生が秋に実感するのです。

僕自身も、1年生のときは夏の延長で遊びすぎて秋に授業を落としかけました。

その経験から「サークルに全力で関わりつつも、自分の生活リズムは崩さない」意識を持つようになりました。

就活や進路を意識し始める時期

3年生にとっては「就活の秋」

大学3年生にとって、秋は大きな転換期です。

夏休み中にサマーインターンへ参加した学生は、そこで得た体験をきっかけに本格的に就活モードに入ります。

企業の名前をメモしたり、自己分析を始めたり、ESの書き方を調べたり…。9月後半から大学のキャリアセンターもフル稼働し、ガイダンスや業界研究セミナーが連日のように開催されます。

夏までは「就活はまだ先」と思っていた学生も、スーツ姿でキャンパスを歩く同期を目にすると「そろそろやらないとヤバいかも」と急に焦り始めるのです。

僕も実際、サークルの仲間がリクルートスーツで早稲田駅の改札を出てくる姿を見たとき、「もう遊んでばかりはいられない」と現実を突きつけられました。

周囲との温度差に焦る

この時期に特徴的なのは、同じ学年の中でも「就活の進度」が大きく分かれることです。

- 早めに動く派:夏インターンに参加し、すでに志望業界が固まり始めている。毎週のように説明会に行き、自己分析ノートを書き溜めている。

- まだ余裕派:秋学期の授業やサークルを優先していて、「本格化は冬からでいい」と考えている。

この差が生まれると、後者はどうしても不安になります。

僕の友人も「ゼミ仲間がもう自己PRを練習していて焦った」「隣の席のやつが『三菱商事の社員とOB訪問した』と話していて震えた」と言っていました。

焦りながらも、具体的に何をすればいいか分からない――これが秋の“就活あるある”です。

2年生にとっては「ゼミ選考=進路選択」

一方で、2年生にとっても秋は「将来を左右する大事な時期」です。

というのも、多くの学部では2年生までの成績でゼミの選考が左右されるからです。

ゼミは大学生活の中心になることが多く、研究テーマだけでなく「就活に強い」「OBのつながりが厚い」といった特徴もあり、人気ゼミは倍率5倍以上になることも。

ゼミに入れるかどうかで大学生活の後半が大きく変わるため、志望者はこの時期から必死にGPAをキープしたり、志望理由書の準備を進めたりします。

僕の後輩も「志望ゼミの基準がGPA3.3以上だから、秋学期はサークルより勉強を優先する」と言っていました。

夏に遊びすぎた学生がGPAを落とす一方で、ゼミ志望の学生は秋に向けてギアを上げる。このコントラストはとても印象的です。

1年生も少しずつ意識し始める

意外かもしれませんが、1年生の中にも秋から将来を意識し始める人がいます。

例えば国際教養学部では必修で留学があるため、英語力を高めることが直結して進路につながります。

また、教職課程や資格取得を目指す場合、早めに履修を固めておかないと卒業までに必要単位を取りきれないことも。

僕自身も1年の秋に「司法試験や公認会計士を目指す人はもう専門学校に通い始めている」と聞き、世の中にはとんでもなく早いスタートを切る人がいるのだと驚きました。

会話のトピックが変わる現実

秋になると、友人同士の会話も夏とはがらりと変わります。

夏休み明けまでは「旅行どうだった?」「花火大会行った?」という楽しい話題が多かったのに、秋以降は「就活どうする?」「ゼミどこ志望?」といった現実的な会話に変わっていきます。

この変化は少し寂しく感じるかもしれませんが、同時に「大学生から社会人への橋渡し」が始まっている証拠でもあります。

僕も3年の秋に進路の話を友人と夜遅くまで語り合ったとき、「残された学生生活をどう過ごすか」が一気にリアルに感じられるようになりました。

夏の生活習慣が響く「体調不良」

生活リズムの乱れが秋に直撃

大学の夏休みは夜更かし・昼起きが定番です。

深夜までゲームや映画を見たり、友人とカラオケや飲み会に行ったり、サークルの仲間と夜通し語ったり…。

気づけば朝方に寝て昼過ぎに起きる生活が習慣化してしまう人も少なくありません。

ところが秋学期が始まると、1〜2限から授業がある日も多く、いきなり早起きしないといけません。

夏に崩した生活リズムを一気に戻そうとするため、体が追いつかずに寝不足や疲労感を引きずってしまいます。

僕自身も、9月後半の1週間は毎日「授業中に眠気と戦う」ことになり、リズムを整えるのにかなり苦労しました。

僕自身の体験談

インターンと就活のギャップ

僕は2年生の秋学期にWebライターの長期インターンを始めました。

最初は記事作成に追われる日々で「思ったより大変だな」と感じることも多かったのですが、経験を積むうちに文章を書くスキルや社会人としての責任感が身についてきました。

夏はサークルや旅行で遊んでいたのに、秋には「納期」「修正依頼」といった現実的な言葉に向き合うようになったのは、大きな転換点でした。

そして4年生になった今、僕はSIerへの就職が決まっています。

就活のときも夏と秋で大きなギャップを感じました。

夏までは「まだ余裕」と思っていたのに、秋になると周りの友人が説明会やOB訪問に行き始め、急に焦りが出てきたんです。

インターン経験を活かしてなんとか乗り越えましたが、あの秋の“空気の変化”は忘れられません。

「夏の自由」と「秋の現実」をどう受け止めるか

振り返ると、僕の大学生活はいつも「夏に盛り上がって、秋に現実に直面する」の繰り返しでした。

でもそのギャップがあったからこそ、自分の生活を見直したり、成長するきっかけを掴めたりしたのだと思います。

高校生の皆さんも大学に入ったら、ぜひ夏を全力で楽しんでください。

ただし、その後にやってくる秋の“現実”を覚悟しておくと、気持ちの切り替えがスムーズにできるはずです。

まとめ

大学の夏休みは本当に特別で、自由で、楽しい時間です。

旅行、サークル、アルバイト、イベント…高校まででは味わえなかった解放感を存分に楽しめるのが魅力です。

しかし一方で、夏が終われば必ず“現実”が待っています。

授業再開による生活リズムの乱れ、GPAやゼミ選考へのプレッシャー、遊びすぎたあとの金欠、サークルや友人関係の温度差、さらには就活や進路を意識する空気の変化。

そして何より、夏の疲れや不摂生が体調不良として現れることもあります。

僕自身も、夏の盛り上がりから秋の現実に直面するたびに「大学生活は楽しいだけではない」と痛感しました。

けれど、そのギャップをどう受け止め、どう立ち回るかで成長できるのもまた大学生の醍醐味です。

高校生の皆さんに伝えたいのは、「夏の自由」と「秋の現実」の両方が大学生活の一部だということ。

楽しい時間を全力で楽しむのも大事ですが、そのあとに訪れる現実とのバランスをどう取るかで、大学生活の充実度は大きく変わります。

夏休みのきらめきと秋の現実、その両方を経験してこそ「大学生になった」と実感できるはずです。