こんにちは!早稲田大学4年のなおきです。

「長期インターンって実際どうなの?」「バイトとは何が違うの?」

そんな疑問を持っている高校生や大学入学前の皆さんも多いのではないでしょうか。

僕自身、大学1年生の春からお酒の配達バイトをしていたのですが、大学2年の夏ごろから長期インターンとしてWebライターの仕事を始めました。

やってみて初めてわかったのは、「バイトとインターンって、こんなに中身が違うんだ」ということ。

もちろん、どちらにも良さはあるし、向き不向きもあります。でも、成長ややりがいという面では、長期インターンで得られる経験はバイトとはまったく別物でした。

この記事では、「長期インターンって何?」という基本から、バイトとの違い、実際にやって感じたことまで、リアルな体験を交えてわかりやすく紹介します。

大学に入ったら何かに挑戦してみたいと考えている人、少しでも「将来に役立つことをしたい」と思っている人は、ぜひ最後まで読んでみてください。

目次

長期インターンってそもそも何?

高校生や大学1年生にとって、「インターンシップ」という言葉はちょっと堅くて、なんだか就活生がやるものというイメージがあるかもしれません。

でも実は、大学1~2年生でも挑戦できる“長期インターン”というものがあります。

長期インターンの定義とは?|週2〜3日以上、3カ月〜半年以上が基本

長期インターンとは、企業や団体で、週2〜3日以上・3カ月〜半年以上の継続的な勤務を伴う実務経験のことです。単発や1週間程度で終わるインターンとは異なり、「実際の仕事を社員と同じ目線で経験する」のがポイントです。

勤務形態は、週2〜3日・1日4〜6時間の勤務が一般的ですが、中にはフルリモートで融通が利くインターンも増えており、大学の授業やサークルと両立しやすい点も魅力です。

僕自身も、大学の空きコマや全休の日(授業がない曜日)を使って、週15~20時間ほど働いていました。

また、インターンと聞くと「企業でお茶出しや雑務をやるのかな…」と思うかもしれませんが、長期インターンでは社員と同じプロジェクトに入り、企画や提案、運用まで行うケースも少なくありません。

だからこそ、将来のキャリアに直結する貴重な経験が得られるのです。

大学生が主な対象|特に多いのは1〜3年生

長期インターンは基本的に大学1年生から3年生を主な対象にしています。特に1〜2年生で参加する人も増えており、「早いうちからキャリアを意識したい」「社会人に近い経験をしてみたい」という学生にはぴったりです。

僕がインターンを始めたのは大学2年の夏。きっかけは「バイトは楽しいけど、将来に直結する力がついてる感じはあまりしないな…」と感じたことでした。

同じように、「自分の将来を少しずつ形にしていきたい」と考え始めたタイミングで、ライターの長期インターンに挑戦することにしたのです。

ちなみに、就活を本格化させる大学3年の秋~冬以降は忙しくなるため、1〜2年のうちに始めておくと、経験を活かして余裕を持った就活ができるというメリットもあります。

有給で実務経験が積める|「成長」と「収入」の両立も可能

長期インターンの特徴のひとつは、有給であることが多いという点です。これはつまり、「お金をもらいながら成長できる」ということ。

時給は1,100〜1,500円程度のところが多く、内容によっては出来高制や月給制のインターンもあります。

僕が所属していたWebメディアのインターンは、時給1,200円程度(変動あり)+交通費等の支給がある勤務形態でした。業務はオフィスへの出勤が中心で、シフトは基本的に9:00~18:00の間で自由に組むことができ、必要に応じて打ち合わせもありなどもありました。

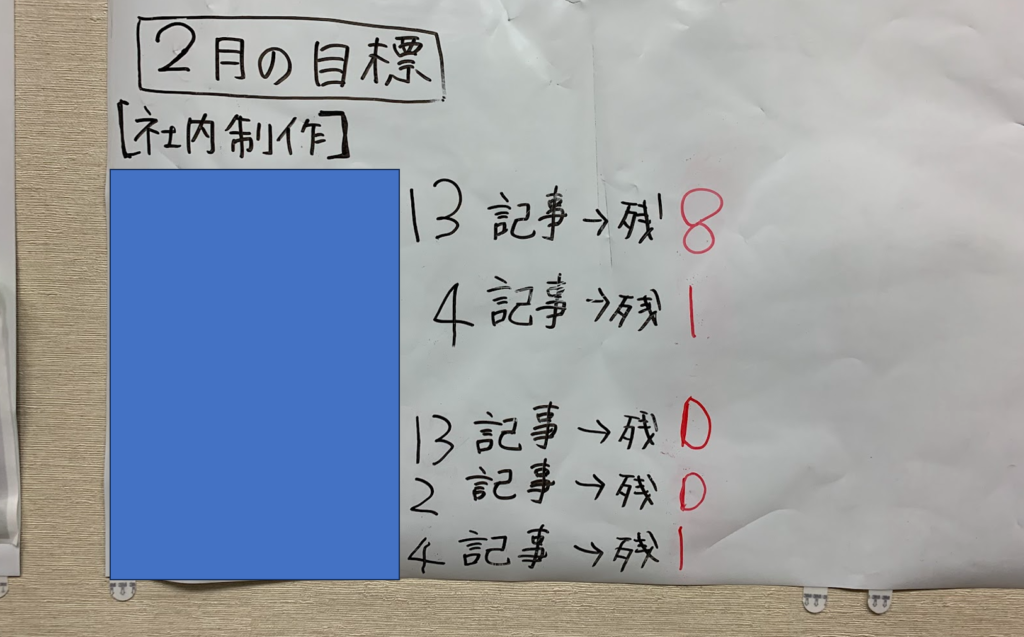

時給制である一方、仕事の内容はかなり実践的。記事の構成づくりや執筆だけでなく、キーワードの選定やSEOの観点を意識した文章設計など、メディア運営の裏側まで深く関われる環境でした。

最初は1本の記事に何時間もかかっていたのですが、慣れてくると効率よく仕上げられるようになり、自分のスキルの伸びを実感できたのを覚えています。

報酬以上に大きかったのは、文章力や情報リサーチ力、構成力、SEOの基礎知識などが自然と身についたこと。やはり、「仕事としてやるからこそ、本気で学ぼうと思える」し、責任を持って取り組むことで学びの深さも変わってきます。

「短期インターン」との違いは?|就活イベントではない“リアルな仕事”

「インターン」という言葉は就活の文脈でよく使われますが、短期インターンと長期インターンはまったく性質が異なります。

| 種類 | 長期インターン | 短期インターン(就活用) |

|---|---|---|

| 期間 | 数カ月~1年以上 | 1日~1週間程度 |

| 内容 | 実務・社員と一緒に働く | 説明会やグループワーク中心 |

| 目的 | 成長・キャリア探索 | 企業理解・選考対策 |

| 報酬 | 有給が基本 | 無給が多い |

短期インターンは、いわゆる「就活用の企業PRイベント」としての側面が強く、選考対策や企業研究としては有効ですが、実際の業務に深く関わることはほとんどありません。

一方、長期インターンでは、「初めてのクライアント対応」「納期に追われて徹夜」「社員に企画をプレゼンしてダメ出し」など、リアルな“仕事の厳しさと面白さ”を体験できます。

実際に働くことで、「この業界、自分に合ってるな」と思うこともあれば、「想像と違った」と感じることもあります。

そうしたリアルな“向き不向き”に気づけるのも、長期インターンならではの醍醐味です。

アルバイトと長期インターンの違いを比較してみた

「収入を得ながら働く」という点では似ているアルバイトと長期インターン。

しかし、実際に両方を経験してみると、その違いは想像以上に大きいです。

ここでは4つの観点から、具体的に比較してみます。

働き方の違い|「言われたことをやる」vs「自分で考えて動く」

アルバイトの多くは、決まったマニュアルに沿って動く「受け身型」の働き方です。

例えば僕がやっていた「お酒のカクヤス」での配達バイトも、基本的には「指示されたルートで商品を届ける」という作業の繰り返し。もちろん丁寧な接客や迅速な対応は求められますが、自分から何かを提案したり改善する余地はあまりありませんでした。

一方、長期インターンでは「自分で考え、動く」ことが求められます。

Webライターのインターンでは、記事のテーマを考えたり、読者が興味を持ちそうな構成を提案したりと、能動的に動かないと成果が出ない環境でした。慣れるまでは大変ですが、「社会人と同じ目線で働いている」という実感があり、責任感も自然と育ちました。

得られるスキルの違い|「汎用スキル」vs「専門スキル」

アルバイトでは、接客スキル、時間管理能力、継続力など、社会人として基礎的なスキルが身につきます。レジや配達、清掃など、決まった業務をこなす中で、丁寧な言葉づかいや効率的な動き方を体で覚えることができます。

一方、長期インターンでは、より専門性の高いスキルが求められます。たとえば僕の場合、以下のような力が実際に身につきました。

- SEOライティングの基礎知識

- ターゲット分析とペルソナ設計

- WordPressの操作

- 社内チャットツール(Slackなど)でのビジネスコミュニケーション

- 納期管理、ディレクターとのやり取り

これらは、そのまま将来の就職やフリーランスにもつながるスキルです。働いているうちに、「この経験って、履歴書に書けるな」「面接で話せるな」と思う場面が増えていきました。

成長スピードの違い|「ゆっくり慣れる」vs「どんどん挑戦する」

アルバイトでは、最初に研修やマニュアルがあり、少しずつ慣れていける環境が整っています。基本的には「教わったことをきちんとこなす」ことが評価の軸です。

一方で長期インターンは、未経験でも最初から「成果」を求められることが多いです。

僕も、初めて記事を書くときは「いきなり1本任されて大丈夫かな…」と不安でしたが、丁寧なフィードバックをもらいつつ、何度も書き直して提出。失敗を恐れずに挑戦する姿勢が評価され、「次は構成からやってみない?」とステップアップのチャンスをもらいました。

成長スピードは決して楽ではありませんが、実力がついていく実感が圧倒的に大きいです。

将来へのつながり|「一時的な収入」vs「キャリア形成の第一歩」

アルバイトは基本的に「今の生活費を稼ぐ」ための手段です。もちろん継続すれば信頼や責任がついてきますが、就職活動に直接つながるケースは少ないです。

一方、長期インターンは将来のキャリアに直結する経験になります。実際、僕が参加していたインターン先でも、優秀な学生がそのまま新卒内定をもらったり、インターン先で得たスキルを活かして別の企業で内定を勝ち取ったりしていました。

僕自身も、「ライターや編集の仕事って面白いな」「将来はコンテンツを作る側にいたい」と思うようになり、志望業界を考える上で大いに参考になりました。

これはアルバイトでは得られなかった感覚でした。

配達バイトからWebライターインターンに切り替えた理由

ここでは僕自身の体験をもとに、「なぜアルバイトから長期インターンに切り替えたのか」「実際にどんな違いがあったのか」をリアルにお伝えします。

カクヤスの配達バイトで感じた「体力」と「達成感」

大学1年の春、僕が最初に始めたのは「お酒のカクヤス」の配達バイトでした。

担当エリアを自転車で回り、注文された商品を時間通りに届ける。地図を見ながらルートを組み立て、時間との勝負で荷物を届ける毎日は、シンプルだけど達成感のある仕事でした。

特に印象に残っているのは、猛暑の中での配達。汗だくで届けたときに「暑いのにありがとうね」とお客さんから言ってもらえた瞬間は、疲れが吹き飛ぶほど嬉しかったです。

また、暇な日はレジ対応や商品棚の整理、配達の準備作業なども任されており、「自分が店の一部として動いている」という感覚がありました。

ただ同時に、「この経験って将来につながるのかな?」「就活の時、面接で話せるエピソードになっているのかな?」という疑問も少しずつ浮かぶようになっていきました。

「このままでいいのか?」と感じ始めた大学2年の夏

大学2年の夏、サークル活動も落ち着き、就職活動に向けて「そろそろ将来を意識した経験を積みたいな」と思い始めました。

そのときちょうど目に入ったのが、Webライターの長期インターンの募集。

もともと文章を書くことが好きで、サークルの新歓資料やブログを書いていたこともあり、「これなら自分にもできるかも」と思い、思い切って応募してみることにしました。

応募時には履歴書と簡単な課題記事の提出がありました。正直、最初は「こんなのやったことない…」と戸惑いましたが、自分の経験や考えを文字にするのは新鮮で、「伝えるって楽しい」と思えたのを覚えています。

ライターインターンで味わった「成長」と「葛藤」

インターンが始まってからは、ひたすらリサーチ→構成→執筆→修正の繰り返し。

最初のうちは1本の記事を書くのに丸2日かかり、提出しても赤入れだらけ。それでも編集者の方が丁寧にフィードバックをくれて、「ここが読みにくい」「この見出しでは検索にヒットしにくい」など具体的に指摘してくれるおかげで、少しずつ上達していきました。

一番成長を感じたのは、自分で記事の構成を考えられるようになったとき。キーワード選定からリード文、見出しの流れまで一人で組み立て、納品した記事がクライアントに「分かりやすかった」と評価されたときは本当に嬉しかったです。

ただ、そのぶんプレッシャーも大きく、何度も「向いてないかも」と思ったこともありました。特に納期前の夜中、どうしても書けないときの焦燥感は今でも忘れられません。

それでも、「誰かの役に立つ記事を自分が書けるかもしれない」という小さな自信が、続けるモチベーションになっていました。

バイトとは違う、「働くこと」のリアルを知った

この長期インターンを通じて感じたのは、「働くこと」って、ただお金をもらうことじゃないんだなということです。

アルバイトでは与えられた仕事をこなす感覚が強かったのに対し、長期インターンでは「自分がどんな価値を出せるか」を常に考えさせられました。

それは時にしんどくもありましたが、だからこそ「やりがい」や「成長」を実感できたのだと思います。

この経験があったからこそ、就活でも「どんな仕事がしたいか」をより具体的に語れるようになり、志望業界も明確になっていきました。

こんな人には長期インターンがおすすめ!

長期インターンは誰にでも向いているわけではありません。でも、あるタイプの人にとっては、バイトや大学の授業だけでは得られないような「大きな経験」をくれる場でもあります。

ここでは、僕の経験や周囲のインターン仲間を参考にしながら、長期インターンに向いているタイプをいくつか紹介します。

将来に漠然と不安がある人|「キャリアの種まき」をしたいなら◎

「自分が将来何をしたいのか分からない」「就活で話せる経験がなくて不安」

そんな悩みを持っている人にこそ、長期インターンはおすすめです。

実際に働いてみると、「この仕事は楽しいかも」「意外と向いてるかも」「逆にこれは違ったな」という感覚が見えてきます。これは、説明会や口コミをいくら読んでも得られない、現場のリアルな感覚です。

僕もライターインターンを通じて、文章を書くことが単なる「好き」を超えて「仕事にできるかもしれない」と思えるようになりました。それが志望業界を決めるきっかけにもなりました。

受け身より、挑戦が好きな人|自由と責任を楽しめる人に向いている

長期インターンでは、「とりあえず行けば仕事がある」というバイト的な感覚は通用しません。自分で考えて動いたり、周囲と連携して成果を出したり、能動的に関わる姿勢が求められます。

もちろん、最初から全部できる必要はありません。でも、少しでも「自分でやってみたい」「意見を出してみたい」と思える人にとっては、どんどん裁量をもらえる環境です。

僕のインターン先では、「こんな企画どうですか?」とSlackで提案したら、それがそのまま記事になったこともありました。学生でも、ちゃんと考えれば評価される。それがモチベーションになりました。

バイトより「学び」を重視したい人|お金+スキルが得られる仕事

もちろん、生活費のためにバイトをするのも大切です。

でも、「どうせ働くなら将来につながることがしたい」という人には、長期インターンはぴったりです。

時給はバイトと同じかやや低めでも、リサーチ力・文章力・分析力・プレゼン力など、就職後にも役立つスキルが手に入るのが大きなメリットです。

僕自身、最初は「仕事のわりに時給が安いな…」と思うこともありましたが、数カ月後に自分の書いた記事が検索で上位に表示されたり、「読んで助かりました!」というコメントが届いたりしたときに、お金以上の価値があるなと実感しました。

サークルや授業と両立できるか不安…そんな人でもOK!

「でも忙しいし、ちゃんと両立できるか不安…」という声もあるかと思います。

確かに、長期インターンはそれなりの時間と責任が必要です。

でも、最近はリモート勤務ができたり、シフトの自由度が高かったりするインターンも増えているので、自分に合った形で始めることが可能です。

実際に僕も、週2〜3日×1日5~8時間で働いていました。

早稲田では授業も課題も多いですが、空きコマや夜に時間を作ることで十分にやりくりできました。サークルや就活と両立している人も多く、「忙しいけど、やってよかった」と言う人がほとんどです。

「なんとなく大学生活が物足りない」と感じている人にも

最後に、これは意外と多いのですが、「なんか大学生活が単調だな」「バイトと授業の繰り返しでつまらないな」と感じている人にも、長期インターンは大きな刺激になります。

特に印象的だったのは、ChatGPTをはじめとする生成AIが2023年に急速に普及し始めた頃の出来事です。

インターン先のWebメディアでも、「AIを使って記事構成やキーワード出しができないか?」という話題が自然と上がるようになりました。

僕たちインターン生の間でも、「今後、AIをうまく使えないとライターは生き残れないかもしれない」といった危機感があり、自分たちでChatGPTの使いどころや注意点をまとめて、社内チャットで提案したことがあります。

単なる「学生のお手伝い」ではなく、社内の課題に対して学生の視点で提案する立場になれる。そんな経験は、やっぱりインターンならではでした。

ただし、長期インターンが絶対に正解、というわけではありません。

就職活動のために経験を積みたいなら、サークルでリーダーを務めたり、学園祭で大きなプロジェクトを動かしたり、学内でできることでも十分に武器になります。

実際、早稲田にはサークル一本で頑張って内定を勝ち取っている友人もたくさんいます。

だからこそ僕は、「就活に有利だからインターンをやる」ではなく、「やりたいことがあるなら、そこに時間を注ぐべき」だと思っています。

長期インターンもその“選択肢のひとつ”であって、自分の好奇心や挑戦心に従って選べばOK。無理に背伸びする必要はありません。

まとめ:迷ってるなら「とりあえず見てみる」がおすすめ

ここまで、長期インターンとは何か、アルバイトとの違い、実体験、どんな人に向いているかについて紹介してきました。

僕自身、長期インターンに挑戦したことで、社会人の働き方を先取りして体験できたことは大きな財産になっています。

文章力やビジネススキルだけでなく、「自分ってこんなふうに働けるんだ」という自信や、「この分野を仕事にしていきたい」という明確な志向も得られました。

でも一方で、サークルやバイト、学内活動でしか得られない経験もあるのも事実です。大学生の時間は有限です。

だからこそ、「就活のため」ではなく、「自分が本当にやってみたいかどうか」で選んでいいと思います。

もし少しでも「やってみたい」と思ったら、まずは長期インターンの求人サイト(infraインターンなど)をのぞいてみるだけでも十分。

案外、「この仕事、面白そうかも」と思える出会いがあるかもしれません。

大学生活は、挑戦しようと思えばいくらでもチャンスがあります。

その一つとして、長期インターンという選択肢を知っておくことが、将来へのヒントになるかもしれません。