日々生活していて、何かチームで動くとなると必ず「リーダー」が誰かを決めますよね。「リーダーシップ」なんて言葉もしょっちゅう聞くと思います。

ところで、皆さんは「リーダー」とか「リーダーシップ」という言葉を聞くと、どんなことを思い浮かべますが?

クラスを引っ張る?カリスマ的存在?生徒会長とか、キャプテンとか、社長とか・・・?

私は今、大学で日々色々なタイプ・形のリーダーシップについてを学んでいるのですが、リーダーシップって意外と奥が深いんですよ。

今回の記事では、大学の授業で取り扱った内容を参考にしつつ、「場面によって使い分けられる2種類のリーダーシップ」についてをかみ砕いて紹介していきます。

この記事がおすすめな人

- リーダーシップに興味がある人

- 行事や部活、委員会などでリーダーをやっている人、なりたい人

- 自分のリーダーシップを磨きたい人

- 子供の受験についての情報を集めている保護者の方

目次

1.リーダーシップって何?

「リーダー」や「リーダーシップ」という単語を聞くと、カリスマ的存在の人がなるものなんでしょ?クラスを引っ張る学級委員長みたいな、優等生がなるものだよね・・・?と考える人も少なくないと思います。

半分あっていますが、半分間違っています。

確かに、多くの人が想像するような「周りの指示を出すこと」もリーダーシップの1つです。

しかし、リーダーシップの形はそれだけではなく、最近は「相手を支えること」や「チームメンバー1人1人の力を引き出すこと」ようなサポート型のリーダーシップも注目されているんです。

いわゆる「ムードメーカー」として場を明るくする力や、「サポート役」として黙々と仕事をこなすような力もリーダーシップだとみなされています。

よくあるリーダーに対する誤解として、「リーダー=人前にでて目立つ人」、「リーダー=指示を出す人」、「リーダーシップ=生まれつきの才能」といった偏見があります。

実際は、裏方として支える役割の人や、みんなが気持ちよく動けるような環境づくりを担う人も同じくリーダーであり、人それぞれ異なる性質のリーダーシップを持ち合わせているのです。

もちろん、先天的なものではなく、様々な経験を通じて後天的に身に着けることができるのが真のリーダーシップの特徴です。

2.サポート型リーダーシップ?「サーバーント・リーダーシップ」とは。

先ほど少し言及した、「裏方として黙々と動く」「みんなが過ごしやすい環境を作り出す」といったリーダーシップは、専門用語で「サーバーント・リーダーシップ」と呼ばれています。serverntは英語で仕えるといった意味です。

一般的な「上に立つリーダーがメンバーを引っ張る」スタイルとは異なり、「リーダーがメンバーの意見を尊重して、サポートに回る」といったボトムアップスタイルをとっています。

このスタイルのリーダーシップの特徴をざっとまとめると、

・全体の利益を上げる

・チームの人間関係を重視している

・メンバーのモチベーションや満足度を上げる

・メンバーそれぞれの成長を重視している

といった内容が挙げられます。主に教育機関で生徒やスタッフの成長を促したい場面や、長期プロジェクトに向いているとされています。

学校の先生や、各企業のメンターなどに1番必要とされているリーダーシップですね。

学校生活でサーバーント・リーダーシップを活用できる事例を2つ挙げてみます。

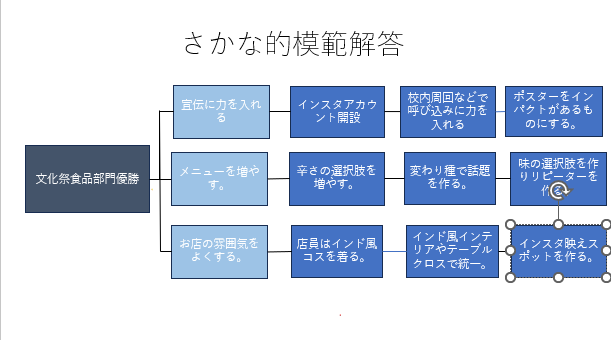

①文化祭や体育祭の準備

文化祭委員のAさんは、クラスで出し物を何にするかの話し合いの司会をしています。

しかし、クラスの中で意見が割れてしまい、雰囲気はどんどん険悪に。

そんな時、Aさんは自分や一部の人のアイデアを押し通すのではなく、全員の意見を丁寧に聞いて納得できる解決策を考えたいと思い、行動しました。

具体的には、一概に多数決などで決めるのでなく、色々な意見を混ぜて率先的に調整する役に徹したのです。

このおかげで、クラスのメンバーの雰囲気はよくなり、長期的に見てみんなのモチベーションを上げることができました。

②友達に勉強を教えてあげる時

勉強が苦手な友達に勉強を教えてあげる時、皆さんならどうやって教えてあげますか?

Bさんは成績の悪い友達の追試対策を手伝ってあげることになりました。

答えを教えてあげるだけでは友達の成長に繋がらないので、一緒に考えて、助けながら自分で答えを出させるようにし、サポートしました。

その後同じような問題が出たときに本人の力で対応できるようにするためです。

結果、友達は追試で何とか合格点をとることができました。

友達自身の成長を促すためのサポートに徹するのも、サーバーント・リーダーシップの1つです。

このように、サーバーント・リーダーシップは周りの人の成長や信頼構築、主体性を引き出すことに役立ちます。

3.従来のリーダーシップ?変革型リーダーシップとは?

逆に、世間一般的に見たリーダーがチームメンバーを引っ張るタイプのリーダーシップも紹介します。こちらは専門用語で、「変革型リーダーシップ」と呼ばれています。

この変革型リーダーシップの特徴をあげると、

・リーダーがビジョンを提示し、計画を立ててメンバーを引っ張る。

・競争率が高い環境で有効

・大胆な戦略変更が必要な時に有効

・新しいビジョンが必要な時に有効

・組織やプロジェクトが停滞してしまっているときに有効

といった内容が挙げられます。一般的に、スタートアップ企業や低迷している組織を再構築する際に用いられることが多い傾向にあります。

学校生活でこの変革的リーダーシップを活用できる事例を2つ挙げてみます。

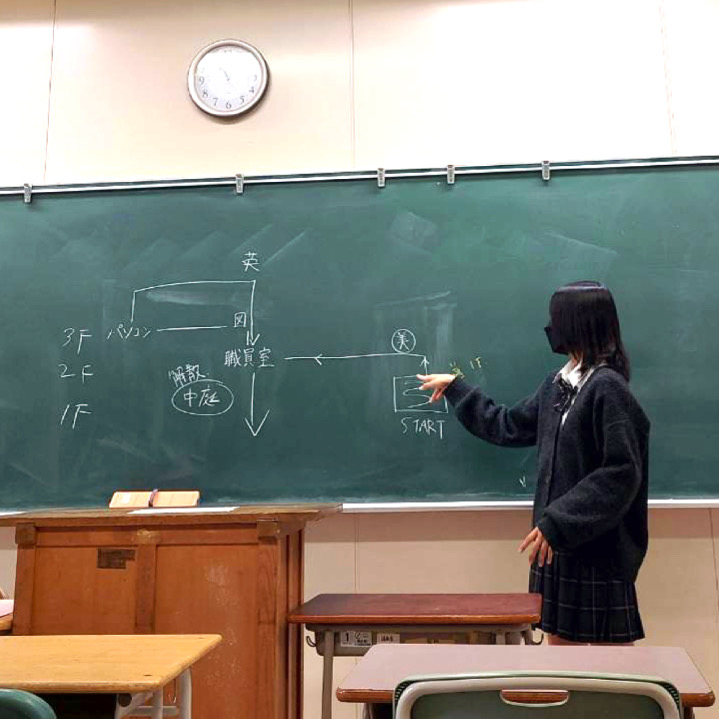

①生徒会で新しいイベントを作りたいとき

晴れて生徒会長になったCさんは、学校全体での卒業生を送る会を開催したいと考えました。

他の役員に相談してみたところ、賛同は得られたものの一向に話が進みません。

そこでCさんは、開催までに生徒会でやるべきタスクを整理し、計画を立てた上で再び定例会で提案してみることに。

すると、本格的にことが進むようになり、生徒会として力を入れる一つの活動にすることができました。

その後Cさんはそのタスクや計画を部長会や委員会、職員会議に事案として提出し、卒業生を送る会を開催することができたといいます。

②授業のグループ発表

Dさんは英語の授業でチームで最終プレゼンテーションをしなければなりません。

成績の大きな割合を占めるこのプレゼンは、成績を上げたいDさんにとって力を入れたい重要なプレゼンですが、他のチームメンバーは部活や他の事に夢中であまりモチベーションが高くありません。

そこでDさんは、やるべきことを細分化し、本当にやるべきことだけに絞ってそれぞれのメンバーに割り振ることにしました。

すると、周りのメンバーの負担も減った上に入念な準備ができ、当日のプレゼンも成功することができました。

とこんな感じです。あくまで変革型リーダーシップの実際使える場面の開設なので、実際はそんなにうまくいかねえよ!ってところもありますが、ご容赦ください。

とまあこんな感じで、俗にいう「The・リーダーシップ」なのが変革型リーダーシップだということになります。

4.サーバントリーダーシップと変革型リーダーシップの違い。

さて、ここで改めて、今まで紹介してきた「サーバーント・リーダーシップ」と「変革型リーダーシップ」の違いに注目してみましょう。

まず、この2つのリーダーシップの共通点ですが、

・組織の成功を目指すものである点

・どちらもリーダーとチームメイトの間で信頼関係が重要になる点

といったことが挙げられます。

それに対して、2つのリーダーシップの大きな違いは、

・最終的に目指す目的

・リーダーの役割の違い

・フォロワー(チームメイト)との関係性の違い

・アプローチの仕方の違い

・成果を上げる期間

・求められる資質

が挙げられます。

具体的には、

①最終的に目指す目的:サーバーント→フォロワー(チームメイト)の成長や幸福を最優先し、そこから組織の成功に繋げること。

変革型→組織やチームにビジョンを示して、大きな改革や目標達成を実現すること。

②リーダーの役割の違い:サーバーント→サポーター、奉仕者的な役割。

変革型→カリスマ的指導者、革命家的な役割。

③フォロワー(チームメイト)との関係性:サーバーント→サポーター、奉仕者的な役割。

変革型→カリスマ的指導者、革命家的な役割。

④アプローチの仕方の違い:サーバーント→支援型・奉仕的でチームメイトのニーズを最優先にする

変革型→カリスマ性や刺激的なビジョンを提案してチームメイトのモチベーションを上げる

⑤成果を上げる期間:サーバーント→長期間かけて少しづつ。

変革型→短期から中期的な成果を目指す。

⑥求められる資質:サーバーント→傾聴力、共感力、謙虚さ、支援的態度。

変革型→カリスマ性、ビジョン構築力、情熱、挑戦力。

と具体例を挙げるとこんな感じになります。

5.どっちのリーダーシップがより重要なの?

今までさんざん2つのリーダーシップについて、その違いについてを語ってきましたが、結局どっちのリーダーシップが「正しい」のでしょうか。あるいは、「今後求められていく」のでしょうか。

結論から言うと、「両方正しい」し、これからは「組み合わせ技」「場面ごとの使い分け」が求められていくと言われています。

先ほどまとめたように、それぞれが適した場面があります。どちらのリーダーシップにも良さがあり、逆に向いていない場面があるからです。

サーバーント・リーダーシップは長期的な成長や目標達成、チーム内での信頼関係を築いていくことには向いていますが、短期的な目標達成には適していません。

対して、変革型リーダーシップは、短期的な成長や目標達成には向いていますが、リーダー1人の負担が大きすぎる上に、各チームメンバーの成長やチームとしての人間関係改善などにはあまり適していません。

それぞれの場面ごとに使い分けたり、場合によってはほかの人のそれぞれのリーダーシップで補い合ったりすることで、今後の見通しの立ちずらい社会におけるチームでの目標達成に、役立てることができます。

6.どうして今リーダーシップが注目されているのか。

現代社会は、化学分野における急速な進化や、グローバル化による競争激化、環境問題や社会問題など、複雑かつ多様な課題に直面しています。このような状況は「VUCA(Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity)」と呼ばれ、不確実性が高く、変化のスピードが速い特徴を持っています。

普段過ごしていても、流行が変わるのスピード感がどんどん早くなり、「今日話題になっていたものが、次の月にはもう古くなっている!」なんてことも、ありえますよね。

この時代において、単なる指揮命令型のトップダウン型リーダーシップ(今回の記事でいう変革型リーダーシップ)だけでは限界を迎えつつあり、より柔軟で、人々の共感と協力関係を生む新しいリーダーシップのあり方が求められています。

その中でも注目されるているのが、今日ご紹介した「サーバントリーダーシップ」と「変革型リーダーシップ」です。

これらのリーダーシップスタイルが注目される背景には、人々がより「共感」と「信頼」を重視するようになっていることが挙げられます。

単なる利益追求や効率化ではなく、社会全体やコミュニティにポジティブな影響をもたらすことが、組織やリーダーに求められる時代となりました。多くの大学の経営学部でも、そういった「クリーンで社会貢献できるような経営」についての授業が取り入れられています。

さらに、多様性が広がる職場環境において、一人ひとりの価値観やニーズに寄り添い、個々の潜在能力を引き出すことが、組織の競争力を高める鍵となります。1人のカリスマが指示して他の人はついてくるだけではなく、1人1人の良さを活かしたリーダーシップで、チームとしての柔軟性、網羅性を高めることも重要視されているんです。

サーバントリーダーシップは「人を支えることで結果を出す」、変革型リーダーシップは「人を動かすことで変化を生む」という異なる特徴を持ちながらも、いずれも人間関係や共感を基盤にしている点で共通しています。

これらのリーダーシップが普及することで、組織だけでなく、社会全体の持続可能な発展が期待されます。

これが今の時代、注目されている「リーダーシップ」です。

7.それぞれのリーダーシップ、どうやって身に着ける?

ここまで2つのリーダーシップについて解説してきましたが、どうでしょう。

少しこれから求められていくリーダーシップに興味を持てましたでしょうか。

最後にこれらそれぞれのリーダーシップを身に着けるための実践方法をレクチャーしていきたいと思います。

①変革型リーダーシップを実践するために必要なこと

・自己分析、他者分析、現状の問題の分析でビジョンを定める。

変革型リーダーシップは、中心となるリーダーがまずは明確なビジョン(目標やそれまでの筋道)を持っている必要があります。

問題を分析し、さらに自分や周りのチームメンバーを分析し、どのようにアプローチをとるかをしっかり考えた上で、解決に向けた計画を練ります。

そうして仲間を納得させ、彼らのモチベーションを上げて、率いていくのが変革型リーダーシップです。

・コミュニケーションを綿密にとって、信頼関係を構築

リーダーが先導して率いていくリーダーシップだとは言え、リーダーとチームメンバー間に綿密なコミュニケーションや信頼関係がない場合。チームメンバーが付いてきてくれないので成り立ちません。

チームメンバーのフィードバックをよく聞き、日々運営や計画を改善しながらチームを引っ張っていく必要があります。

②サーバントリーダーシップの実践するために必要なこと

・相手の意見や気持ちをしっかり聞く。

変革型リーダーシップと同じく、チームメンバーとの信頼関係を築くことが大切です。チームメンバー個人個人の抱えている問題や、気持ち、課題などを親身になって聞いてあげることで、信頼を得ましょう。

・周りに役にたつこと、チームの役にたつことを考え、実践する。

例えば、なんだかいまのチームは優秀な人が集まっているのに、みんな緊張してまともに発言ができていないな。一部の人に同調するだけになってるんじゃないかな?という問題を察知したとします。

サーバーント・リーダーシップの目標は、チームメンバーそれぞれの成長や協調性を高めて、チーム全体の利益を上げることです。

そのため、「今度チームの関係性を少しでも良くするために食事会を主催してみようかな」といったチームの問題解決に向けたアプローチをとることで、サーバーント・リーダーシップを実践することができます。

7.最後に

リーダーシップは生まれつきの才能ではなく、経験や学びを通じて育てることができるスキルです。

日常生活や学校、職場での小さなチャレンジを通じて、自分らしいリーダーシップを育んでいきましょう。これからの社会では、支える力と導く力を兼ね備えたリーダーがより一層求められていくはずです。

あなたなりのリーダーシップが、チームや社会にどのような変化をもたらすか、ぜひ考えてみてください!

また、もし今日扱ったようなリーダーシップについてより深く学んでみたいと思った高校生は、「リーダーシップ」についてを学べる、「経営学部」や「経済学部」、あるいは「コミュニケーション系の学部学科」がおすすめです。

よく自己啓発本で特集されている「伝える力」「聞く力」「質問する力」「人を動かす、説得する力」なんかもリーダーシップとして大学の授業で扱われていたりもします。

自己啓発本に興味がある人も、おすすめです。

進路選びに役立ててみてください。

この記事が少しでも良い・役に立ったと思ったらいいねお願いします!