こんにちは!早稲田大学4年のなおきです。

夏休みが終わり、いよいよ始まる後期(秋学期)。

気持ちを切り替えてスタートしたいところですが、いざ履修登録の時期になると「どの授業を取ればいいのか分からない」「時間割がスカスカ or パンパンになってしまった」なんてことも多いですよね。

後期は、前期よりも専門科目が増えたり、ゼミが始まったりと、授業の負担が一気に重くなる時期です。

さらに、3・4年生になると卒業単位を意識した履修も求められます。ここで気を抜くと、「あと1単位足りずに留年…」なんて悲劇もあり得ます。

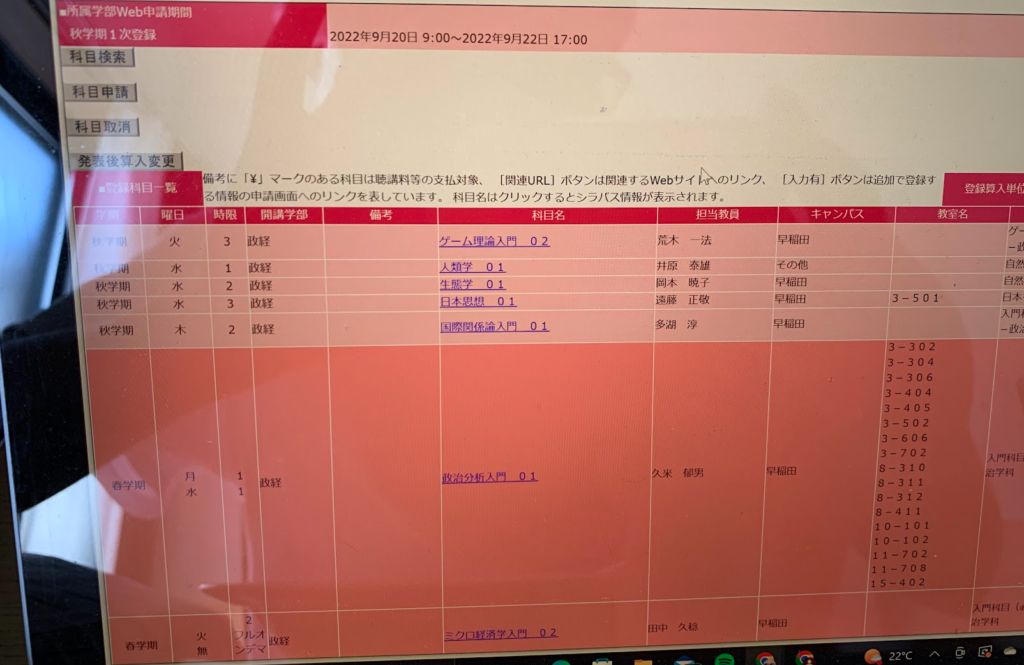

僕自身も、早稲田大学政治経済学部で履修を組む際には、学部の卒業要件(必修・選択必修・各科目群の取得数)を一つずつ確認し、卒業に間に合うよう逆算して計画を立てました。

そのうえで、「空きコマ」をうまく活用しながら、課題・サークル・アルバイトのバランスをとるのがポイントでした。

この記事では、そんな後期の履修の工夫や時間割の立て方、空きコマの活かし方について、リアルな体験を交えながら紹介していきます。

目次

後期の授業は前期とどう違う?

大学後期は、同じ1年間の授業でも前期とは少し違います。

夏休み明けということもあり、最初はゆるい気持ちでスタートしがちですが、実はここからが本番。授業内容のレベルも上がり、生活リズムの乱れも出やすい時期なのです。

専門科目・ゼミ中心で難易度が上がる

1、2年生の前期までは「教養科目」や「語学」が中心ですが、後期になると学部の専門科目が増えてきます。

特に政治経済学部の場合、政治・経済・国際系など選択必修科目の比重が高まり、授業によっては毎週レポート提出が求められることもあります。

3年生以上では、ゼミ(演習)がスタートし、発表やディスカッションの準備に追われる日々に。

僕のゼミでも、出番が来る数週間に一度テーマに沿った論文や裁判例を読み込み、発表資料をまとめるのに数時間はかかりました。

前期より“自主学習の量”が確実に増えるのが後期の特徴です。

夏休み明けは生活リズムが乱れがち

2カ月以上続いた夏休みが終わると、どうしても朝起きるのがつらくなるものです。

僕も最初の週は1限に間に合うように起きるだけで精一杯でした。

さらに後期は日が短くなり、気温も下がってくるため、朝の行動が重く感じる学生が多い時期でもあります。

この時期こそ、「履修の組み方」で差が出ます。無理に1限を詰め込みすぎると、結局欠席が増えて成績に悪影響。生活リズムを考えた時間割設計が後期では何より大事です。

GPAを上げるチャンスでもある

意外に思うかもしれませんが、後期はGPAを上げるチャンスでもあります。

前期で大学生活のペースをつかみ、授業スタイルや課題の傾向がわかってくるため、より効率的に勉強できるようになるからです。

GPAは就職活動や奨学金の基準にも関わる重要な指標。特に2年後期〜3年前期に高い成績をキープしておくと、就活時にアピールしやすくなります。

実際、早稲田でも春より秋の方がGPAが下がると言われることが多いですが、周りが崩れる中で安定して勉強を続けた人が一歩リードできる時期でもあります。

卒業単位の意識が本格化する

そしてもう一つの大きな違いが、「卒業要件を意識した履修」です。

1、2年生のうちは「好きな授業をとる」感覚で問題ありませんが、3年生以降は「あと何単位で卒業できるか」「どの科目群を埋める必要があるか」を明確に把握しておく必要があります。

僕も3年後期に履修計画を立てる際、学部のシラバスや履修要項を見直し、必修・選択必修・専門・教養・自由選択のそれぞれの残り単位数を表にまとめました。

そのおかげで、4年生の今は「卒業要件まであと2単位+ゼミだけ」という状態に。早めの確認は本当に大事です。

履修前に必ず確認!卒業要件チェックのすすめ

「後期の履修」で一番やってはいけないのが、なんとなく興味のある授業を取って終わることです。

もちろん興味関心を大事にするのは大学の醍醐味ですが、3年・4年になってから気づくと「選択必修が足りない」「この科目群が全然埋まってない…」という事態にもなりかねません。

そうならないためにも、履修登録前に卒業要件を徹底チェックすることが不可欠です。

学部・学科ごとの「卒業要件一覧」を確認する

まず取りかかるべきは、履修要項や学部サイトの「卒業要件」ページの確認です。

大学では、学部や学科ごとに卒業までに必要な条件が細かく定められています。

たとえば、早稲田大学政治経済学部の場合、

- 必修科目(語学・統計・ゼミなど)

- 選択必修科目(政治・経済・国際政治など、各専攻で指定された分野)

- 専門科目群ごとの最低取得単位数

- 全体で必要な単位数(124単位)

といった形で条件が分かれています。

「とりあえず面白そうな授業を取る」という姿勢だと、卒業直前になって“特定の科目群が足りない”という落とし穴に気づくケースも。

特に「選択必修」や「必修の英語・第二外国語」などは、開講学期が限られていることがあるので注意が必要です。

「後期でしか開講されない授業」に注意

履修登録をしているとき、意外と見落とされがちなのが「開講時期」です。

中には後期しか開講されない授業や、翌年度で廃止予定の科目も存在します。

特に上級演習・ゼミや語学の一部クラスなどは、取り逃すと翌年に回せないことも。

僕も3年後期の履修登録時に、経済学のある選択必修科目が「今年度後期で廃止予定」と知り、慌てて入れた経験があります。結果的にそれが卒業単位の条件を満たす“最後のピース”になりました。

卒業見込みを「見える化」しておく

もう一歩踏み込むなら、自分の単位状況を一覧化するのがおすすめです。

ノートでもスプレッドシートでも構いませんが、以下のように区分して整理すると分かりやすいです。

| 科目区分 | 必要単位数 | 取得済み | 残り | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 必修科目 | 20 | 20 | 0 | すべて履修済 |

| 選択必修 | 16 | 12 | 4 | 後期で2科目追加予定 |

| 専門科目 | 48 | 36 | 12 | 経済系中心に履修 |

| 教養科目 | 20 | 18 | 2 | 他学部聴講で補填予定 |

| 自由選択 | 20 | 22 | – | 目標達成済 |

こうして数字で可視化しておくと、「どの科目群をどれだけ取れば卒業に届くか」が一目で分かります。

特にゼミや卒論が始まる4年生になると履修の自由度が下がるため、3年後期までに必要単位をほぼ埋めておくのが理想です。

情報源は「友人」より「公式」

履修に関する情報は、友達やSNS経由で流れてくることも多いですが、最終的に頼るべきは公式の履修要項・ガイドブック・シラバスです。

「去年はこの授業が選択必修だったけど、今年から自由選択に変わった」など、年度によって変更されるケースも珍しくありません。

実際、僕の学部でも、ある専門科目が翌年度から「別科目群」に移動していて、友人の情報を鵜呑みにしていた人が履修区分を間違えてしまうことがありました。

その結果、卒業判定時に単位が足りず、“再履修”という痛い目を見た人も。

履修の最終判断はあくまで公式情報で行う――これが鉄則です。

“戦略的な履修”が後期を変える

卒業要件を把握しておけば、余計な授業を減らして本当に取りたい授業に集中することができます。

結果的に、課題や試験への負担が減り、空きコマを活用する余裕も生まれます。

後期はただでさえ忙しい時期。

だからこそ、履修の段階で“戦略的に選ぶ”ことで、学期全体をスムーズに走り切ることができるのです。

時間割を組むときのポイント

履修登録のときに「できるだけ多く取ろう」と思って詰め込みすぎたり、「とりあえず空いてる時間に入れよう」と雑に組んでしまう人も少なくありません。

しかし、時間割は1学期間の生活リズムそのもの。

うまく設計すれば授業・サークル・アルバイト・インターンを無理なく両立できますが、失敗すると体力的にも精神的にもきつくなってしまいます。

ここでは、僕自身の経験も交えながら「後期の時間割をうまく組むためのコツ」を紹介します。

登校日はできるだけ「固める」

大学では週5日フル登校する必要はありません。

多くの学生が登校日をかためることで「1日まるごとオフ」を作っています。

この方法のメリットは大きく2つ。

1つは、移動時間を減らせること。授業のない日を自宅作業日や課題日として活用できるため効率的です。

もう1つは、生活リズムの安定。授業のある日はしっかり早起き、ない日はゆっくり休む、とメリハリがつきやすくなります。

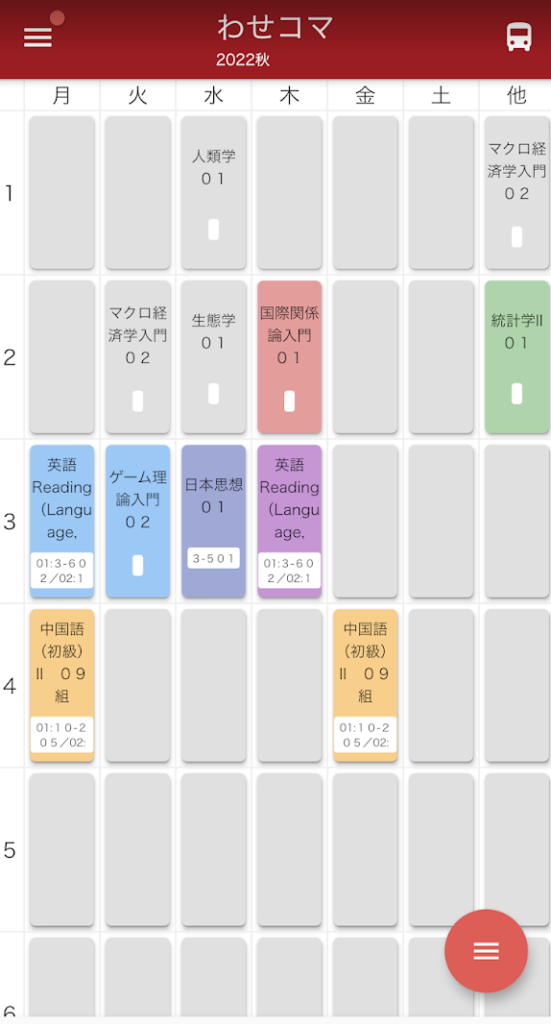

僕も3年後期の時間割を「月水+木ゼミ」にまとめ、火・金はバイトや記事執筆、就活準備に充てるスタイルにしていました。

結果的に体の負担も少なく、学期全体を安定して過ごせました。

午前・午後の偏りをなくす

「朝に集中して授業を終わらせたい派」と「午後からゆるく始めたい派」に分かれますが、どちらにしても偏りすぎは禁物です。

1限から詰め込みすぎると疲れて午後の集中力が落ちますし、逆に午後ばかり入れると朝型の生活リズムが崩れます。

おすすめは「1限・2限+4限・5限」のように、午前と午後に分散して取ること。空きコマを挟むことで小休止もでき、レポート執筆や軽い勉強時間にもあてられます。

「卒業要件×余裕」のバランスを取る

後期は「取りたい授業」と「取らなければならない授業」の両立がカギです。

卒業に必要な単位を確保しつつ、1週間の負担が重くなりすぎないようにするのが理想です。

僕の場合、専門科目を優先しながら、興味のある他学部履修や実践系科目(プレゼミ、データ分析など)を1〜2科目だけ追加しました。

「やりたい」よりも「続けられる」を優先して選ぶと、学期後半に余裕が生まれます。

長期インターンや課外活動の「出勤条件」も踏まえる

近年、大学3年生を中心に長期インターンシップに参加する学生が増えています。

企業によっては「週3日以上出勤」「月60時間以上稼働」などの条件があるため、授業と勤務の両立ができるスケジュール設計が欠かせません。

サークルやボランティア活動も同様で、定例会や練習日が決まっている場合は、履修登録前にスケジュールを照らし合わせておくのがポイントです。

特に、ライブ・発表会・イベント運営などがあるサークルでは、11月の早稲田祭シーズンなど学期後半に予定が集中するため、授業と課外活動がぶつからないよう事前に調整しておくと安心です。

空きコマを「戦略的」に作る

後期の授業はレポート課題や発表準備が多いため、空きコマ=休憩時間ではなく“作業時間”として使うのがおすすめです。

2限と4限の間に1つ空けるだけでも、その時間をレポートや予習に充てられます。

大学内の学習スペースやカフェ、自習室を上手に使えば、「家では集中できない課題」も片付きます。

僕も学生会館のラウンジや3号館カフェテリアなどで空きコマを活用していました。

授業間の1〜2時間を積み重ねるだけで、週末に課題を持ち越さずに済みます。

無理をしない「継続できる時間割」を

1学期間はおよそ3カ月半。

途中で息切れしてしまうと、どんなに良い授業でも中途半端に終わってしまいます。

後期の履修では、「詰めすぎず、休みすぎず」のバランスを意識することが何より大切です。

授業・インターン・サークル・アルバイトのどれもが大学生活の大切な要素。

どれか1つに偏るのではなく、それぞれをうまく共存させられる時間割を組むことが、秋学期を乗り切る最大のポイントです。

空きコマの上手な活用術

大学生活の時間割には、ほとんどの人に「空きコマ」があります。

1限と3限の間、2限と4限の間など、1〜2時間ぽっかり空く時間。最初のうちは友達とだらだら過ごしてしまいがちですが、この時間をどう使うかで、後期の充実度は大きく変わります。

僕も1、2年のころは「空きコマ=サボり時間」でしたが、長期インターンやサークルを両立するようになってからは、“動かせる時間”の価値に気づきました。

レポート・課題を片付ける「作業時間」に

空きコマを最も有効に使う方法のひとつが、レポートや課題を進める時間にすることです。

大学の授業は後期になると、1週間のうちに複数のレポート提出が重なることもしばしば。授業後にまとめて取り組もうとすると夜更かしになり、生活リズムも崩れてしまいます。

僕は2年後期から、空きコマを1日1回“課題タイム”として固定するようにしました。

特に使っていたのは、早稲田キャンパス3号館のカフェテリアや学生会館の自習スペース。

友達と軽くおしゃべりしながら作業したり、イヤホンをして集中モードに入ったりと、意外と気分転換にもなりました。

また、授業の空き時間に次の授業の予習をしておくと、授業内での理解度がぐっと上がります。

「予習してきた人前提」で進む専門科目もあるので、空きコマを使って少しでも目を通しておくと安心です。

友達とランチや雑談でリフレッシュ

とはいえ、空きコマをすべて勉強に使うと息が詰まってしまいます。

授業の合間に友達とランチを楽しむ時間も大切。特に後期は天気が安定していて、秋晴れの戸山公園などで外ランチをする人も多いです。

僕も政経キャンパスの近くの「オトボケ」や「麺珍亭」で友人と油そばを食べながら、授業や就活の話をするのが定番でした。

そうした“ゆるい時間”が、結果的に後期のモチベーションを支えてくれていたように思います。

空きコマが合う友人と過ごすと、次第に「この曜日のこの時間は〇〇とランチ」という習慣もできて、大学生活のリズムが安定していきます。

ジムや軽い運動で気分転換

後期は日が短くなり、運動不足になりがちな時期でもあります。

そんなときは、キャンパス内のジムを空きコマに利用するのがおすすめです。

早稲田大学の場合、学生会館のジムが年会費4,500円と格安。

混雑する時間帯を避けて空きコマに行けば、待ち時間なしで使えます。

僕も3年後期には週1回、2限と4限の間にジムに通うようにしていました。

授業で座りっぱなしの時間が多い中、汗をかくことで頭もすっきりし、その後の授業の集中力が明らかに上がりました。

筋トレというより、ストレッチや軽いランニングだけでもリフレッシュ効果は大きいです。

カフェで作業 or 自分の時間を作る

後期は授業・ゼミ・サークル・バイト・就活…と予定が重なりやすい時期。

空きコマは、そんな日常の中で「一人になれる時間」にもなります。

僕はよく早稲田松竹前のカフェ「ドトール」に行き、パソコンでインターンの記事執筆やブログの下書きを進めていました。

周りの学生が勉強している環境にいると、不思議と集中力が上がるものです。

1〜2時間の空きコマでも、記事1本の構成を仕上げたり、就活の自己分析をまとめたりするのにちょうどいい時間でした。

また、時にはイヤホンをして音楽を聴いたり、外を歩いたりして気分をリセットするのも◎。

“頑張るために休む”という使い方も、空きコマ活用の一つの形です。

サークルやバイト前の調整時間としても活躍

空きコマは、放課後に予定がある日の「準備時間」としても便利です。

たとえば夕方からサークルのライブ練習がある日は、昼間の空きコマでギターを持ってスタジオに寄り、事前に音合わせをしておく。

あるいは夜のバイト前に一度帰宅せず、空きコマの時間に学館ラウンジで休憩しておく。

僕も「ヨコシマ。」の練習前に早めに学校へ行き、空きコマで譜面整理をしたり、ライブ動画を見返したりしていました。

限られた時間の中で、次の予定をスムーズにつなぐ“バッファ”のような使い方ができるのも空きコマの魅力です。

小さな積み重ねが「余裕」になる

空きコマの活用は、結局のところ「1つひとつの小さな積み重ね」です。

課題を1本進める、友達と笑う、コーヒーを飲んで落ち着く――そのどれもが、学期を乗り切るためのエネルギーになります。

僕が感じたのは、「忙しい時期こそ空きコマをうまく使う人ほど、後期を穏やかに過ごせる」ということ。

逆に、ただスマホをいじって終わる日が続くと、気づかぬうちに疲れが溜まり、勉強にも生活にも余裕がなくなっていきます。

空きコマは、大学生活の“自由時間の象徴”であり、“再スタートのチャンス”でもあります。

その時間をどう使うかが、秋学期を「忙しいだけ」ではなく「充実していた」と振り返れるかどうかの分かれ目になるのです。

実際の時間割例と、学年ごとの工夫

大学生活の中で「時間割の組み方」は毎年変わっていきます。

僕自身も、1年生から3年生にかけて、授業の重心や空きコマの使い方、生活リズムが少しずつ変化していきました。

ここでは、実際の後期の時間割を振り返りながら、その年ごとの工夫や反省点を紹介します。

1年生:基礎と語学中心の“慣らし期間”

1年生の後期は、英語と第二外国語(中国語)が中心。

授業は「英語 Reading」「中国語Ⅱ」「マクロ経済学入門」「国際関係論入門」など、教養+入門レベルの科目がバランスよく配置されていました。

当時は右も左も分からず、とりあえず空いているコマを埋めるように履修。

結果的に、週4日登校で空きコマが多く、授業とバイトの間がぽっかり空くこともしばしばありました。

最初のうちはその時間に学食へ行ったり、友達と話したりと気分転換していましたが、後半は「レポートを進める時間」として使えるようになり、自然と大学生活のリズムが整っていきました。

この時期に「空きコマをダラダラ過ごすともったいない」と感じ始めたのが、後の履修設計の土台になったと思います。

2年生:専門科目を増やし、生活リズムを意識

2年後期になると、「国際政治経済学」「比較政治学」「地方自治制度」「計量分析(政治)」など、政治学系の専門科目が増えました。

この頃から、「専門を固めるなら週の中日にまとめて入れる」と意識して時間割を設計。

授業は火〜金に集中させ、月曜をオフ日に設定しました。

これにより、週末にかけて課題を整理したり、就職サイトを見たりする時間がとれるようになり、精神的にも余裕が生まれました。

また、この学期から記事ライティングの長期インターンを始めたため、勤務条件(月60時間以上)に合わせてスケジュールを調整。

授業のない月曜と水曜の午後、そして金曜午後を「出勤枠」にして、授業と仕事を両立しました。

同時に、ヨコシマ。の活動(ライブ練習・冬合宿準備など)も重なっていたので、空きコマにはスタジオ予約や動画編集を行うことも。

「授業以外の時間をどう活かすか」を意識し始めたのが、この時期です。

3年生:ゼミ中心+課外活動とのバランス設計

3年後期になると、授業の中心は完全にゼミ(政治学演習)+専門研究科目に移行しました。

「政治コミュニケーション」「日本外交論」「地域統合論」「科学方法論」など、すべて内容が重く、ディスカッションや発表が求められる講義ばかり。

時間割を見ると、週3日登校+金曜フリー。

金曜は完全にインターンと就活準備に充て、オンとオフの切り替えを明確にしました。

この頃には、「自分の集中できる時間帯」を理解していたので、午前に理論系の授業、午後にゼミや議論系の授業を配置。

朝に頭を使う授業を入れると効率が良いと気づいてからは、午前に理論、午後に実践というリズムを意識するようになりました。

さらに、空きコマの時間は就活ESの下書きやゼミ発表準備に使うことが増えました。

大学のカフェや図書館で作業するのが習慣になり、以前のように「空き時間=休む時間」ではなく、「集中の切れ目を作る時間」へと変わっていきました。

このように、学年が上がるにつれて「授業を中心に置く時間割」から「生活と両立する時間割」へと変化していきました。

履修を“単位を取るための作業”で終わらせず、自分の1週間をどう過ごしたいかから逆算する。

それが、後期を快適に過ごすための最も大きなコツだと感じています。

まとめ:卒業要件と生活リズムを両立させよう

後期の履修は、単に「授業を取る作業」ではなく、これからの半年をどう過ごすかをデザインする作業だと思います。

1年生のころは、「なんとなく入れた授業が多すぎて空きコマだらけ」。

2年生では、「専門を増やしたらインターンと両立が大変」。3年生になると、ゼミ・就活・バイトの予定が重なり、「授業外の時間の方が大切になっていく」。

そんなふうに、学年が上がるにつれて、履修の意味がどんどん変化していきました。

だからこそ大事なのは、“単位のため”ではなく“自分のため”の履修計画を立てること。

卒業要件の確認はもちろん、授業の時間帯、登校日のまとめ方、空きコマの過ごし方――それぞれを意識して組み合わせていくと、大学生活そのものが一気にラクになります。

そして、履修を考えるときに見落としがちなのが「生活リズムの維持」です。

どんなに効率的な時間割を組んでも、寝不足や疲労で授業に出られなければ意味がありません。

自分の集中しやすい時間帯や、休みたい曜日を把握しておくと、学期後半になっても無理なく続けられます。

僕自身、後期を何度も経験する中で感じたのは、“余裕のある時間割ほど長く続く”ということ。

空きコマを詰めすぎず、あえて1〜2コマ空けておくことで、レポートを片付けたり、友人と息抜きしたり、インターンやサークルに行く余裕が生まれます。

それが結果的に、心にも時間にも“ゆとり”をつくり、学期全体をスムーズに乗り切る力になるのです。

後期は、気温も気分も下がりやすく、ついモチベーションを失いがちな時期。

でも、自分に合った時間割を作り、空き時間を上手に活かせば、きっと充実した半年になります。

履修は、自分の大学生活をデザインする最初の一歩。

卒業要件をしっかり押さえつつ、無理なく続けられるペースを見つけて、秋から冬へ――自分らしい大学生活を作っていきましょう。