受験生にとっては天王山とも呼ばれる夏。今回は、現役MARCH大学生の私の、

「高3夏休みの勉強時間」「使っていた参考書」「勉強していた内容」を紹介!

目次

高3夏前の私

大学学部・現在

私は立教大学経営学部国際経営学科の2年生、英検利用を含む一般受験で合格し、現役で進学しました。

もともと立教大学の経営学部は第一志望だったので、受かったときは本当に嬉しかったです。

高3夏前の私

高校は偏差値60くらいの公立高校、いわゆる自称進学校に通っていました。

40人ほどの中で成績は10番前後。

得意だった科目は生物基礎(受験科目じゃない!)。肝心の受験科目は英語・国語(現代文・古文)・世界史。この中では、英語と古文はそこそこ得意で、現代文と世界史は普通〜やや苦手という感じでした。

ただ、苦手ではあったけど、どちらも嫌いではなく、むしろ勉強していて楽しい部分もありました。

高3夏休み前の模試では、英語の偏差値は60前後をうろうろしていたものの、国語と世界史は50台前半くらい。当然模試の判定も第一志望の立教や中央大学はE判定。併願校ですら良くてD判定。なんていう状況でした。

あんまり順調ではなかったです。

周りの友達にも同じくMARCH志望の子は多く、「このままじゃ絶対受からない」と、常に強い焦りを感じていました。

そんなとき、ある先生に言われた言葉があります。

夏を制する者は受験を制す。夏で400時間勉強目指せ

世界史の先生(イケボおじいちゃん)

この言葉が、自分の中でスイッチを入れてくれました。この夏本気でやってやろう。この夏で全部決まる、そんな気持ちで、私は勉強漬けの毎日を始めました。

もし、この記事を読んでいるあなたが「今からじゃ遅いかな」「自分だけ取り残されている」と不安に思っているなら、大丈夫です。私もそうでした。だけど、夏の頑張りは本当に裏切らない。ここから全然変われます。

夏休みが始まる前の準備

模試の結果と課題の洗い出し、勉強の始まり

高3の夏休みが始まる直前、私は少し焦っていました。

というのも、6月の模試の結果が全く満足できるものではなかったからです。

志望していた立教大学経営学部国際経営学科は、英語の配点が高く、しかも英語外部試験利用(私は英検を利用)も選択肢としてありました。とはいえ、英語だけ良くてもダメで、国語と世界史の総合力が問われます。

私の模試結果

- 英語:偏差値60前後(安定はしていたけど、まだ伸びしろあり)

- 国語:偏差値50前後(現代文が足を引っ張っていた)

- 世界史:偏差値50前後(細かい知識が抜けていた)

MARCHを狙えるかというと、正直このままでは厳しい。

国語や世界史に関しては全然点数でいえば5割以下しか取れない時もありましたし、偏差値でいえば40台をとることも多く、他の受験生と比べても、決して成績がいいわけではありませんでした。

目標の立て方:まず「終点」を決めた

まずやったのは「夏の終わりに自分がどうなっていたいか」を具体的に決めることです。

夏休みってすごく長く感じるけど、気を抜くと一瞬で終わります。だからこそ、なんとなく頑張るではなく、具体的な目標が必要でした。

7月頭に立てた科目別の目標

- 英語:ターゲットの単語を8割はスラスラできるように。英検の単語帳も同じくらいまで仕上げる。英検の英作文を時間内に解けるように

- 古文:単語・文法を完全に仕上げる/基礎的な読解の参考書を仕上げる

- 現代文:1学期の塾の小テストの範囲の現代文単語と漢字を復習する

- 世界史:通史を一通り終える(インプットメイン)。全範囲2周する

この目標を立ててから、夏休み全体→各週→毎日というふうに、タスクを逆算しました。私のこの目標は少し抽象的な部分も多いのですが、できることならなるべく数字や細かい目標を立てることで、具体的なゴールを作っておくといいです。

というのも、やはり夏休みって長いですから、途中でばてたとき、抽象的な目標だと見失ってしまい、迷ってしまう可能性があるからです。そういうのって気持ち的にもつらいですし、時間ももったいない。

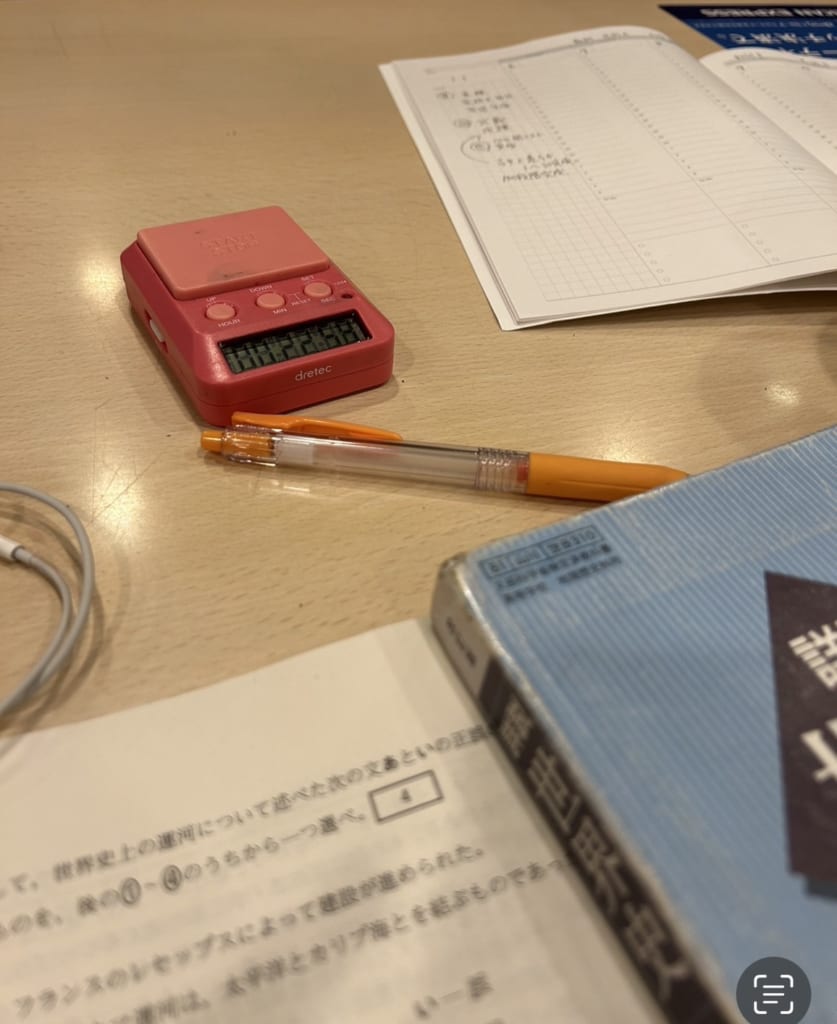

手帳やスマホも使っていましたが、最も使っていたのは「ウィークリープランナー」。1週間ごとのやることをまとめて視覚化できるので、進捗が見えてモチベも保てました。

高3夏休みのスケジュール

毎日のスケジュール:塾 or 自習中心

私の夏休みの生活は、ざっくり2パターン

【パターン①】夏期講習がない日

- 7:00: 起床

- 9:00〜15:00:塾で自習

- 15:00〜19:00:移動&休憩&勉強(カフェ、図書館など)

- 20:00〜22:00:家でまた勉強

- 22:00〜:風呂、自由時間

- 0:00:就寝

これはマックスで頑張れていた時のスケジュールなので、気持ちや体調がすぐれない時は、もう少し遅めに起きたり、休憩時間が多めだったり、なんて時もありました。最低限やることはやると決めて、ほどほどに気を抜く時間も大切にしていました。

夏休み中は1日10時間前後の勉強を目安にしていました。途中で飽きたり集中が切れたら、場所を変えて気分をリセットするのが大事でした。

飽きたら音楽を聴きながら外を散歩したり、youtubeで受験とは全然違う世界の動画を見て、エネルギーを補給していました。

塾も学校も家から遠いこともあり、移動時間は電車の中で単語を見る時間に。

時間が区切られていたので、逆に集中できてよかったです。

【パターン②】夏期講習がある日

- 午前中(9時ごろから12時くらい):学校 、図書館、カフェ、ファミレス等で自習

- 13:00〜19:00:塾で夏期講習+予習復習

- 夜:宿題 or 短時間の暗記復習

夏期講習のある日は、講習前後のスキマ時間がカギでした。

また、講習の復習をその日のうちにやることがマスト。

特に、英語の講習はかなりハードで精神的にきつかったです。

背伸びして上位クラスに入っていたのですが、先生が厳しく、ガンガン当ててきて、答えられないとマジで怒られました。何度も泣きましたし、「できない人」として周りからも先生からも見られる感覚が本当にしんどかったです(半分被害妄想入ってます)。

当時コロナの時代だったから、ベージュのマスクをしてたのですが、涙と鼻水の跡がめっちゃ残ってて、教室から出てくるとき次の授業の人に見られるのがしんどかったですね笑 みんなぎょっとしてました。

でも、私はその環境にしがみつきました。

「間違えれば間違えた分だけ、学べる。つまり本番の点数が上がる」と自分に言い聞かせて。結果的にこの夏が一番成長できたと思います。

勉強内容:全教科「基礎」を徹底的に

とにかく応用より基礎の反復に集中していました。

赤本や過去問にはまだ手を出していません。「赤本は9月以降でOK」という塾の方針もあり、7月はそれまでやっていた問題集の復習、苦手を埋めるための問題集・講習・その予習や復習に全力でした。

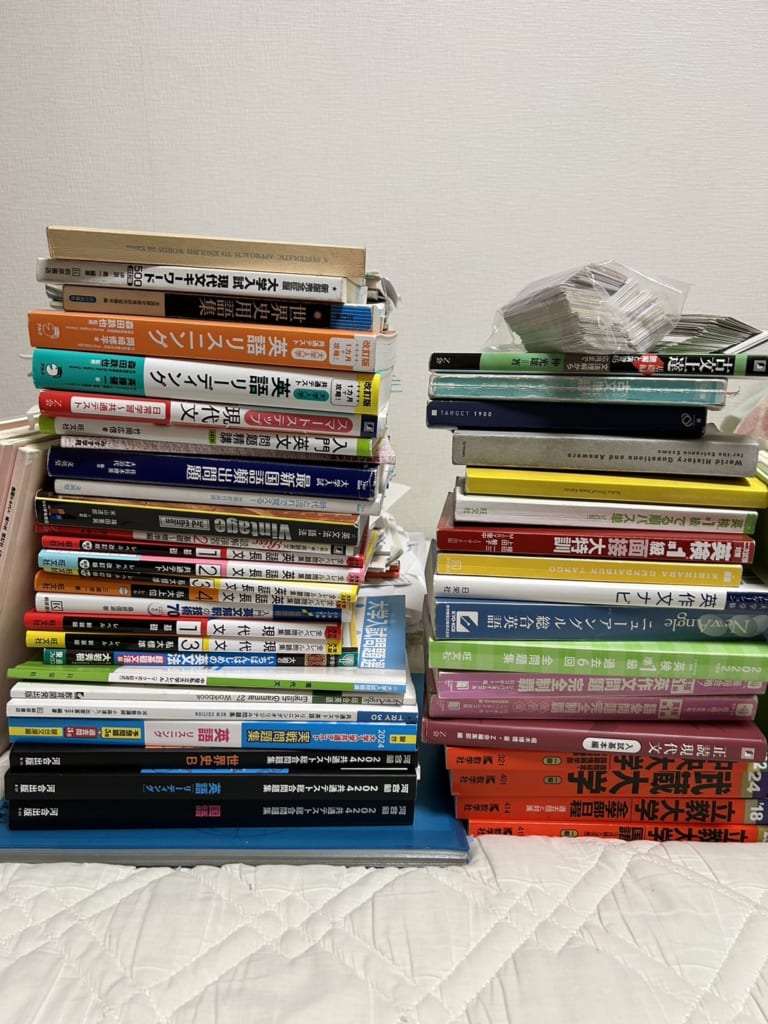

使っていた参考書・アプリ・勉強法

英語

ターゲット1900

1学期からずっと使っていました。

毎週塾の小テストがあり、何周もするってよりもその範囲を1週間かけてじっくりやる。そして定期的にその前の範囲も復習する。と言ったやり方で勉強していました。

なので、多分ちゃんと一周終わらせたのは夏休み入ってからかな。

後ろの方が特に苦手だったのと、600くらいまでの比較的易しい単語はだいぶ前にやったっきりだったので、全体的にすらすら単語が出てくるように訓練していました。

8割くらいすらすら出てくるようになったかなってくらい夏終わりに仕上げました。

『Vintage』の復習を1周

1学期の最初の頃に3周したvintage。6月以降は英検の対策であんまりできていなかったので、1周きて復習をしました。

Amazonで見る入門英文解釈の技術70

入門英文問題精巧を1学期で終わらせていたのですが、塾の先生に私は英文解釈の力が足りないと判断されたのか、2冊目の英文解釈の参考書です。

他の先生に聞いたら、「え?入門英文問題精巧だけで十分だよ?」と言われたので、わざわざ2冊やる必要はないかもしれません。どちらか1冊で大丈夫。

なんなら入門英文解釈の技術の方が易しめらしいので、特に英文解釈に苦手意識を持つ人は、こちらに取り組んでみるといいともいます。

Amazonで見る塾の教材(英文解釈・長文)

講習テキストは何度も復習。夏期講習では英語は、英文解釈と長文の講座をとっていました。

授業中先生に言われた解き方や、アドバイスはメモをして、すぐに見返せるようにしていました。

英検

語彙問題完全制覇

英検準1級を持っている同級生の友達(立教生、上智生等)みんなが使っていた単語帳。

この単語帳は、英検準1級の空欄穴埋め問題と全く同じ形式で問題がたくさん載っている単語帳!文章を読む練習にもなるし、単語がどんなタイミングで使われるのかも勉強できます。

ただ、私は夏休みやることが多くて、この空欄補充の正解の単語しか覚えていなかったからあんまり英検用の単語力がついていなかった。結果夏休み後すぐ受けた英検では単語力が足りなかったんです。

始めて単語力の伸びを感じたのは、コンテンツブロック呼ばれる、「選択肢の全単語」を収録した部分も覚えるようにしてから。実際、私の友達も、その部分もしっかり対策して覚えてから英検に合格した人が多いように感じます。

勉強法は、まず問題の部分を解いて覚える。それと同時にコンテンツブロック(政界ではないけど選択肢に含まれている単語を集めた箇所)の単語も少しずつ覚えていく。覚えられていない単語や怪しい単語には○をつける。何周しても覚えられない単語は、単語カードに書いて持ち歩いて暇さえあれば確認!

単語カードは全部作ろうとすると膨大な時間がかかるし、作って満足しかねないので、本当に覚えられない単語に絞ってやるといいのもいます。

最近はこの語彙問題完全制覇よりもEX単語帳の方も人気みたいですね。そっちでもいいと思いますよ。

Amazonで見る英作文(要約)完全制覇

※要約は私が受けた当時なかったので、英作文の方の勉強法を紹介します。

『語彙問題完全制覇』と同じ出版社から出版されている参考書で、英作文や要約のモデルパッセージが多数掲載されています。

これらのモデル文を暗記することで、英作文の「型」を自然に身につけることができ、文法ミスのない答案を作る力が養われます。初見で準1級レベルの問題に対応するのは多くの高校生にとってはかなりハードルが高いため、こうしたトレーニングは非常に有効だと思います。

最初のうちはモデル文を丸暗記するのが効率的。ある程度型が身についてきたら、表現や構成の仕方を参考にする形に切り替えても問題ありません。

私は、音声を聴いてから2回音読し、次に書きなぐり、最後に何も見ずに書くという方法で学習していました。1日2題のペースで(核問題については肯定か否定か、自分の立場に合う方を選んで暗記)2週間弱続けたところ、どの問題でもすらすらと書けるようになりました。

そこに載っている表現を使えば文法ミスなどで当日減点されることも減ると思うので、高得点が期待できます。

地道ですが、確実に力がつく方法です。

Amazonで見る過去問

リーディングの練習やリスニングの練習は英検準1級の過去問を活用していました。特に本番形式に慣れるには過去問が最も効果的です。

最初は時間を気にせず、自分の実力を確かめるつもりで解き、正解できなかった問題を丁寧に復習しました。(2周目以降根拠をもって回答できるように)

リーディングは、正解の根拠がどこにあったのかを文章に線を引いて確認。設問のパターンにも慣れるよう意識して取り組みました。

リスニングは問題を解いた後、解けなかった問題をスクリプトを見ながらシャドーイングしたり、音読を繰り返すことで聞き取り力を強化。英検準1級のリスニングってとにかく長いし、内容も専門的なものが多くて難しいです。

慣れるまでは辛抱が必要ですが、私の高校の先生曰く「リスニングは聞けば聞くほどできるようになる」とのことなので、たくさん聞きましょう。

また、本番の1〜2週間前には時間を計って本番通りに解く練習も行いました。過去問を単なる問題集として使うのではなく、弱点発見と実力養成の教材として活用することがポイントです。

そのために早いうちに全部解き終えてしまうのではなく、一部力試し用に問題を撮っておくのもおすすめです。

Amazonで見る英検準1級 面接大特訓(スピーキング)

英検準1級のスピーキング対策に特化した参考書で、面接形式の例題やモデル回答、解答のコツなどが詳しく掲載されています。

はじめのうちは『英作文完全制覇』と同じく、モデル回答を暗記して自分の「引き出し」を増やすことがおすすめです。よく使われる表現や構成を覚えておくことで、実際の面接でも焦らずに対応できるようになります。

引き出しがある程度そろってきたら、先生や友人に協力してもらい、実際に話す練習を重ねていくのが効果的です。スピーキング力は、頭の中で考えるだけではなかなか伸びません。心の中では答えが思い浮かんでいても、実際に口に出すと詰まってしまうことも多いので、実践あるのみです。

本番を意識した練習を通じて、自然に話す力と自信がついてきます。地道な練習こそが、合格への近道です。

Amazonで見る古文

古文単語330

古文単語帳の中でも定番の一冊。特に私は敬語や副詞の意味があいまいで苦手だったので、毎日少しずつ覚えるようにしていました。

国語系の科目、特に古文は「対策の仕方がよくわからない」と感じやすいのか、勉強を後回しにしがちな人が多い印象です。でも、ちゃんと対策すれば確実に伸びる科目だと思います。

古文は、英語と同じく語彙力が土台になります。古文単語がある程度しっかり入ってくると、文章の意味がすっと頭に入ってくるようになり、読解も一気に楽になります。逆に単語があやふやなままだと、何度読んでも理解が追いつかず、問題演習してもあまり効果が出ません。

だからこそ、毎日コツコツ触れることが大事。1日5分でも単語帳を開いて、忘れかけていた単語を確認するだけでも違います。古文は「慣れ」の要素も強いので、日々継続していくことが最大の対策になりますよ。

塾や学校の授業中単語帳を辞書のように使って、先生のアドバイスもメモったりしておくと、あとあと役に立ちます。ガンガン書き込んでいきましょう。

Amazonで見る古文上達基礎編

この参考書は、古文の読解力を養うための問題集です。読解問題を通して、各助動詞や文法項目を自然に復習できる構成になっており、1学期に『ジャンプアップノート』で学んだ文法を定着させるのにぴったりでした。

文章はバリエーション豊かで、物語や説話など、さまざまなジャンルの古文に触れることができます。

問題のレベルは比較的やさしめなので、古文の読解問題に初めて取り組む人にも安心しておすすめできます。「文法をひと通り学んだけど、読解となると何から手をつけていいか分からない」という人に特に向いています。

文法の知識をどう実際の文章の中で活かすかを体感できる構成になっているので、文法と読解を切り離さずに学べるのが大きなメリットです。古文に苦手意識がある人ほど、こうした基礎的な問題集から丁寧に取り組むことで、読めるようになる実感を得やすいと思います。

Amazonで見る塾のプリント

私が通っていた塾では、文法や古典単語の小テスト形式のプリントがたくさん配られていました。

夏休み中にそれらを2〜3周して、基礎に抜けがないか徹底的に確認していました。

私の塾はほぼ全員参加前提の合宿があったのですが、私は経済的な理由で泣く泣く参加をあきらめたので、塾の自習室で一人「合宿行ってる人に負けない!」と基礎を叩き込んでいました。当時はとにかく合宿に行っている友達に遅れをとるんじゃないかと怖かったのですが、逆にそれが原動力になって頑張れました。

特に古文は、単語と文法の知識が土台になるので、そこがあいまいなままだと読解に入ってもなかなか伸びません。これはあくまで私の塾の例ですが、夏のうちに語彙と文法を固めるのはどの受験生にとっても大切なポイントだと思います。

間違えた問題、先生の言ってた語呂合わせをメモって持ち歩いてた!

これは参考書ではありませんが、私が特に効果を感じた勉強法のひとつです。

塾や学校の授業中、先生がふと口にする語呂合わせやリズムのある覚え方、ちょっとしたコツなどって、意外と記憶に残りやすくて、覚える助けになりますよね。そういった「おっ!」と思ったフレーズは、授業中でもすぐにメモ。

間違えた問題の解説や注意点と一緒に、小さなノートやカードにまとめて持ち歩いていました。

通学中やスキマ時間にそれをパラパラ見るだけでも復習になるし、自分だけの「最強暗記帳」ができていく感覚もモチベーションにつながりました。人に教わった記憶術を、自分の言葉で再整理して書き残すのもおすすめです。地味だけど、かなり効きます!

現代文

全レベル別問題集③

現代文が大好きなのに、なぜか成績が伸び悩んでいた私。先生から「文章をちゃんと読みすぎて、逆に時間が足りなくなってるのかもよ?」と指摘され、なるほど…と納得。確かにじっくり読んで満足してしまっていたところがあったかもしれません。

そこで夏は、夏期講習に加えて、自分でも問題集を使って“受験のための読み方”を意識するようにしました。

『全レベル別問題集』は、1学期中に①と②を終わらせていたので、夏はレベル③(MARCHレベル)に取り組みました。文章を読みながら設問の意図を考える練習や、根拠を持って選択肢を切る力をつけるために、塾で習った解き方を問題集で反復。現代文は感覚ではなく、論理と根拠で解けるようになると、一気に安定してきます。

また、志望校に近い併願校の過去問にも少しずつ手を出して、実戦感覚も養いました。読み方の“クセ”を修正できた夏が、現代文の転換点になったと思います。

Amazonで見る塾で習った文章の型・設問の解き方をメモにまとめる

現代文も古典と同じで、「感覚」で読むのではなく「型」や「解き方」を身につけることが大切です。

私は、塾で教わった文章構造のパターンや、設問の解法の手順をノートにまとめて、自分だけの「現代文解法メモ」を作っていました。

たとえば、「傍線部の理由を聞かれたら直前に注目」「対比関係を押さえる」など、解き方をパターン化しておくと、初見の文章でも慌てず対応できます。解法の型を意識することで、現代文にも安定感が出てきました。

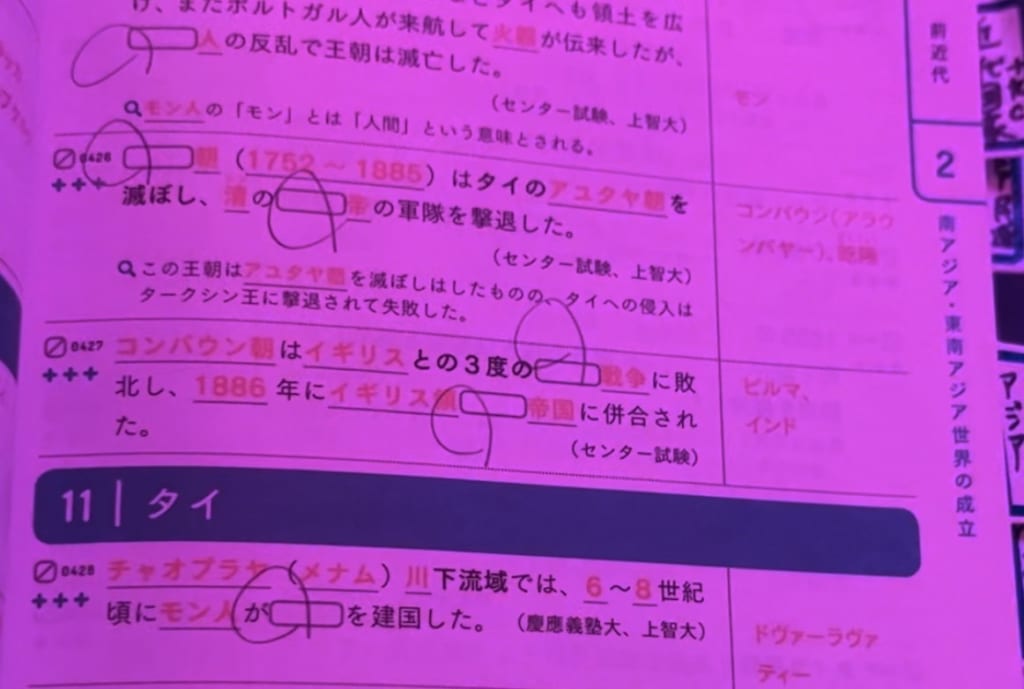

世界史

トライのyoutube動画

多くの高3生は、夏休みの時点で塾や学校で世界史の全範囲を終えられていないことが多いと思います。しかし、夏休み中に通史を一通り終えておくことをおすすめします。なぜなら、秋以降に過去問演習を進める際、全体の流れを把握していないと問題の理解が難しく、効率的な学習ができなくなるからです。

トライの世界史のYouTube動画は無料で視聴でき、苦手な分野やまだ習っていない範囲もわかりやすく、かつ面白く学べるのが大きな魅力です。映像を使った解説は理解しやすく、自分のペースで何度でも巻き戻して勉強できるので、知識の定着に役立ちます。

また、動画を見ながら教科書や資料集を開き、重要な部分に書き込みをしながら学習するのがおすすめです。

こうすることで、あとから見返したときに内容が整理されていて理解しやすく、復習もスムーズに進められます。夏休みを使って通史を固め、秋以降の学習をより効果的に進めましょう。

時代と流れで覚える世界史B用語

この参考書は、世界史を初めて本格的に学ぶ人にとって非常に使いやすく、おすすめの一冊です。

左ページには表や図が豊富に使われていて、時代ごとの流れや出来事の関係が視覚的に整理されています。

一方、右ページは文章の穴埋め形式になっており、インプットと軽いアウトプットが同時にできる構成です。単なる丸暗記にならず、流れをつかみながら知識を定着させられるのが大きな特徴です。

私は夏休み中にこの参考書を2周ほど繰り返し、通史の土台を固めました。図や表での説明が多いため、内容が頭に入りやすく、飽きずに取り組めました。秋以降は一問一答形式の問題集に切り替えて、知識のアウトプットと細かい用語の確認に力を入れていくと効率的です。

この参考書のレベルは共通テスト程度とされているので、基礎を固めたい人にぴったりです。まずはここから始めて、全体像をつかむことが世界史攻略の第一歩だと思います。

Amazonで見るアプリ

スタディプラス

スタディプラスは、自分の勉強時間や使用した教材、達成した内容などを記録できる無料の学習管理アプリです。私自身、高校受験も、大学受験も、受験勉強のモチベーション維持や習慣づけにとても役立ちました。

勉強時間を「見える化」することで、今日は頑張れたとか、昨日は少なかったから明日はもう少しやろう、といった振り返りがしやすくなります。

また、他の受験生がどんな教材を使って、どのくらい勉強しているかも見ることができるので、「自分も負けていられない」と良い刺激をもらえる点も魅力です。特に、孤独になりがちな夏の自習期間や直前期に、こうした“見えない仲間”の存在が心の支えになることもありました。

さらに、教材ごとに時間を記録できるので、「英単語はやってるけど世界史はサボりがち…」など、自分の学習の偏りも可視化され、バランスを意識した勉強ができます。記録が増えるごとに達成感も積み重なっていくので、学習習慣を身につけたい人に特におすすめのツールです。

しかし、時に時間にとらわれすぎたり、明らかおかしい量の記録をたたき出す人(寝てる時間とかも含めている)人と比べたりと、メンタルを病んでしまうリスクもあります。

あんまりにもマイナスな影響が多い時期は、一旦離れたり、人とつながらないで一人コツコツ記録するように切り替えたりといった工夫をするのがおすすめです。

Blockin

Blockinは、スマホの使用を強制的に制限できる便利なアプリです。ついSNSを開いてしまったり、ゲームに手が伸びてしまうという人にぴったりのツールで、特に勉強に集中したい夏休みや長期休みの期間におすすめです。

このアプリの特徴は、アプリごとやジャンルごとにタイマーを設定して使用を制限できる点です。たとえば「SNSだけ使えなくする」「ゲームだけ一定時間ロックする」など、自分のスマホの使い方に合わせて細かくカスタマイズが可能です。設定した時間中はロックが解除できない仕組みなので、自分に甘い人でも強制的にスマホを手放すことができます。

私も夏休み中、勉強に集中したい時間帯はBlockinでSNSやYouTubeを制限し、スマホ自体を物理的に別の部屋に置いて勉強していました。スマホから離れるだけで集中力が全然違うと感じましたし、「スマホを触らなかった」という達成感が、そのままモチベーションにもつながりました。

集中力に自信がない人や、ついスマホを触ってしまう人にはぜひ使ってみてほしいアプリです。

夏休みで学んだこと・気づき

夏休みの勉強を振り返って一番感じたのは、「復習・反復練習の重要さ」です。

塾や夏期講習で新しい知識を入れるのはもちろん大事。でも、それ以上に復習をしないと定着しないという当たり前のことに、かなり早い段階で気づけました。特に世界史なんかは、1週間放置するとすぐに忘れます。

夏期講習なんかで言われた先生のアドバイスも、ちゃんとメモして日頃から持ち歩くことで、自分の身にすることができます。すーっと耳を通過していくだけだともったいないけど、定期的に振り返ることで自分の血肉にしていきましょう。あとあと私はこの習慣に助けられました。

今だから言える「反省」と「やってよかったこと」

無駄だったと思うのは、必要以上に悩んだ時間です。

できない自分を責めたり、他人と比べて焦ったりしても意味はありません。受験本番でできるようになっていればそれで十分。今できないことに悩むのではなく、「どうやってできるようになるか」を考える方がよっぽど大切です。

むしろ、今の時点で何となくうまくこなせてしまう方が、本質的な理解ができていないこともあると思います。私は間違えた問題に対して「やばい…」と落ち込むのではなく、「ありがとうございます!」と前向きに受け止めるようにしていました。間違いは成長のチャンスであり、合格へのプロセスの一部です。

もっとやっておけばよかったと感じるのは、世界史の年号の暗記です。

通史の時点では流れを追うことに集中していて、年号の暗記はほとんどやっていませんでした。でも、実際に過去問演習を始めてみると、「あれ、これって何世紀?」「この出来事、どっちが先だっけ?」と細かい順序でつまずくことが増えてきました。全部の年号をがっつり覚える必要はないけれど、教科書に太字で載っているような基本的な年号くらいは、通史の段階から少しずつ覚えておけば、後がかなり楽になると思います。市販の年号まとめ本もありますが、まずは基礎レベルだけでも早めに押さえておくのがおすすめです。

一方、夏休みにやったことの中で最も効果を感じたのは、「基礎の徹底」です。英語なら単語・文法・構文の反復、古文なら単語と文法、世界史なら通史の定着。とにかく「わかっているつもり」で放置しがちな基本的な項目を何度も確認し直しました。どの教科も、基礎があいまいなままだと応用問題に手が出ません。夏の間に丁寧に基礎を固めたことが、秋以降の演習にすぐ活きたと実感しています。

実際、夏以降に過去問や応用問題を解き始めたとき、「あ、これ夏にやったやつだ」と思える場面が多く、焦ることが少なくなりました。もちろん復習は必要ですが、大きな抜けがないことで「もう時間がない!」とパニックになることが減ったのは精神的にも大きな支えでした。

夏は長いようで短いし、体力的にもきつい時期だけど、この期間に基礎をしっかり作っておけば、秋からの伸びが本当に違います。自分の苦手と真っ向から向き合う覚悟を持てた夏は、受験のターニングポイントだったと今では感じています。

まとめ&受験生へのメッセージ

受験生にとって「その後ドカンと伸びるための準備期間」です。

正直、夏の間にいきなり成績が急上昇する人は少ないと思います。むしろ、がんばっているのに手応えがないとか、思うように点が伸びないと感じることの方が多いかもしれません。

でも、夏の努力って、少し時間差でじわじわと効いてくるんです。秋や冬になって「あのときやっておいてよかった」と思える日が必ず来ます。絶対に正しく努力すれば、伸びるタイミングがあります。

だからこそ、今の頑張りを信じて、焦らずに一歩一歩積み重ねてほしいです。「自分はできない」とか「こんなに間違えるなんて…」と落ち込む必要はまったくありません。できないことに向き合う姿勢こそが成長の始まりです。

大事なのは、小さな成功体験を積み重ねていくこと。「昨日より単語が覚えられた」「今日は集中して2時間勉強できた」——そういう小さな前進が、やがて大きな自信につながります。

受験勉強って、たしかに大変です。でも、同時に自分と向き合う貴重な時間でもあります。やればやっただけ、自分の力になって返ってくる。あのとき頑張ったから今の自分がある、と言える日がきっと来ます。

この夏、少しでも前に進もうとするあなたを、心から応援しています。失敗しても、うまくいかなくても大丈夫。大切なのは、あきらめずに続けること。そして、自分のペースで、自分なりの努力を重ねていくことです。最後まで、応援しています!