夏休みが終わって2学期が始まり、もう10月ですね。

受験生のみなさん、いかがお過ごしですか?

「最近になってやる気が出始めた!焦り始めた!」

という人もいれば、

「なんかもう燃え尽きちゃったよ・・・」

なんて人も出てくる時期だと思います。

ちなみに私は後者でしたね。焦りはあったけど。

夏休みとにかく気合をいれてたくさんの勉強量をこなして、地獄の夏期講習でさんざん恥をかきメンタルをボロボロにして頑張っていたのに、夏休み明けの模試の結果は散々。

おまけに私の学校は9月に文化祭や体育祭もあり、学校行事全力で頑張るマンだったもんですから、完全に燃え尽き&現実逃避モード。

10月が一番勉強できてなかったし、受験生時代の中でも特にきつかった時期な気がするなあ・・・。

さてさて本題に入っていきましょう。

今回の記事では、受験期心がボキボキに折れた末に手に入れた「最強受験生マインド5つ」を皆さんにシェアしてみようと思います。

今思えば途中でこのマインドを手に入れたからこそ、最後までなんとか頑張り切って第一志望に合格することができたんだと思います。

実際このマインドはのちの大学生活や今現在の留学生活にも非常に活きています。きっと皆さんも習得したら、受験生活だけでなく、その後の人生でも活かすことができるはずです。

間違えることを恐れないマインド、わからないことに感謝する姿勢、先生との距離の取り方、周りの目に左右されない心の作り方、そしてつらい経験を楽しむ力――。

さあ、君も一緒に「間違えることに感謝する世界」へ、一歩踏み出してみよう!

目次

はじめに:私の大学受験時代

5つのマインドを紹介する前に、私の大学受験時代の状況について軽く触れておきます。

私の通っていた高校は公立自称進学校。

そうです、ことあるごとにベ○ッセの方が来て勉強の大切さを説いてくれる、そういう学校でした。(自称進学校あるあるだよね)

その中で私の定期テストの成績は、毎回全力を尽くして200人中50位前後、クラスで10番目前後だったので正直自頭はあんまりよくない方でしたね。

高校全体の進学先としては、だいたい成成明学独國武とか、日東駒専あたりがボリュームゾーン。

みんなMARCHとか早慶辺りを目指すけど、MARCHは上位3分の1とかそれ以上の人がいくような場所だよねーっていう感じでした。

早慶とかは毎年10人程度しか行きません。

英語・文系特化型の学校だったので、国公立はそもそも目指している人が少なかったです。

だから割とこの環境かつ私の当時の成績を踏まえると、立教大学の経営学部(一応看板学部って言われてるんですよ!笑)に合格したのは結構受験成功?といえるのではないかと思います。

※早慶とか、難関国公立を目指していてこの記事を読んでいる方、たかがMARCHで!とか思われたら申し訳ないです。マインドだけなら割と通づるところもあると思うので、不快に思われなかったら読んでいってください笑

それでは本題に入っていきましょう!

第1章:間違えたら「ありがとうございます!」と思う

間違えたら、当然ですが落ち込みますよね。誰だって多少は。

受験生なんて、トライする数が多い分たくさん間違えまくると思います。

でもね、間違えて間違えて、覚えて、強くなるんです。

私は元々超不器用なので、あらゆるジャンルで人より間違えてきました。

高校時代、私は理解力が人よりも遅くて、ぱっと教えられて「はい、解いてみて!」みたいな授業が本当に苦手でした。

高校時代、というか、小・中学生のころからずっとですね。因数分解が全然理解できなくて、中学生時代毎日塾で居残りして練習していました。

大学受験時代に特に苦手だったのが現代文。

塾で受けていた現代文の講座では、担当の先生が数学みたいな独自の「解法」を持っていて、それを教えてくれるスタイルでした。

かなりインタラクティブな授業スタイルで、毎回の宿題や授業中に解いた問題の答え合わせの際、「これはどの解法を使う?」と聞かれていたのですが、私は聞かれた答えを絶対外してたんですよね。正しい答えを言えなかったんです。

周りはすぐに答えられるのに、私はどんなに予習復習してもなかなか理解できず、毎回間違えていました。

私が間違えたり答えに詰まるたびに教室は静まり返り、先生は「チガイマース!!!」とバッサリ指摘。受講を始めた高31学期は特に、毎授業心に大ダメージを負って生きていました。

正直、授業に出るのも怖くなった時期がありました。「わかりません」で済ませたり、体調不良で授業を遅刻したり休んだり。でも、途中で気づいたんです。

「間違えた問題ほど、次は絶対にできるようになっている」

ショックで覚えてしまうから、同じ問題を二度と間違えない。

特に当時の私はと・に・か・くネガティブで、嫌な思い出を何度も反芻しては病んでしまうメンヘラガールだったので、なおさらその傾向が強かったのかもしれません。

それに気づいてから、私は間違えた瞬間にこう思うようになりました。

「あああああありがとうございます!!!入試本番の点数が1点上がりました!!!」

間違えたら堂々と、テンポよく発言して、先生に「チガーウ!」と言われても、「やっぱそうですよね!ありがとうございます!」と心の中で叫ぶ。なんなら小声で言ってたかも。

そしてその時に教わった間違いの原因や先生のアドバイスは、トラウマノートにまとめて持ち歩く。

そのノートは、入試直前までぎっしり埋まりました。間違えた分だけ、確実にできるようになっていく。このサイクルを繰り返したおかげで、私は偏差値や判定がギリギリでも、志望校に合格することができたんです。

病んでいる時って、背筋が曲がり、声もか細く、テンポも遅くなりがち。でも、間違える時は 背筋を伸ばして、大きな声で、テンポよく間違える のです。これが気持ちを軽くして、吸収力を何倍にも高めてくれます。

間違いを恐れず、感謝する。それこそが、勉強でも人生でも最強のマインドだと私は心から思います。

余談ですが、今私はまさに当時と同じような状況に陥っているのですが、当時と同じマインドでなんとか乗り切っています。

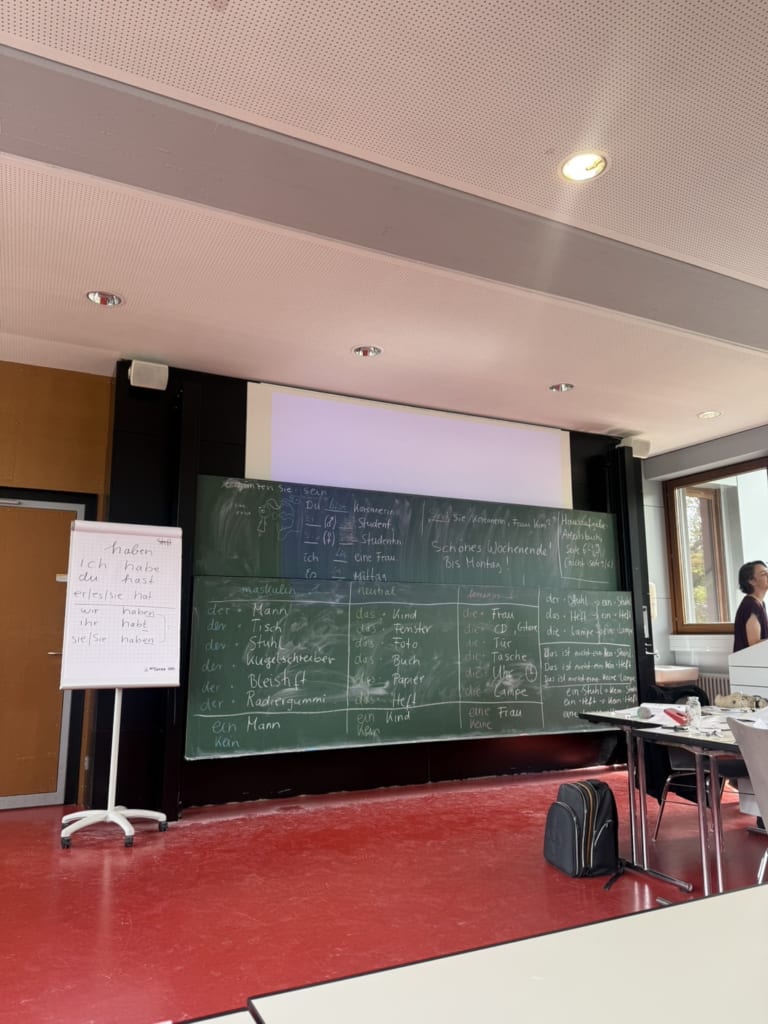

今はドイツに留学に交換留学来ていて、現地の大学でドイツ語の初心者向けの講座をとっているのですが、なんとドイツ人の先生からドイツ語オンリーでドイツ語を学ぶとかいうとんでもない授業なんですよね。

もちろん私のドイツ語力はほぼ皆無。予備知識ほぼゼロでここにきているので当時の現代文の授業と同じくらい、いやなんならそれよりハードです。

他の国から来た留学生と学んでいるのですがなぜか彼らは理解できているようで、初手からできない子扱いされているのでもう最悪ですよ。

それでも、この逆境は私を圧倒的に強くしてくれるいいチャンスだと捉えて、ガンガン間違えています。

隣の席のメキシコ人とインド人が毎回あからさまにあきれていますが、気にしません。今に見てろ!ドイツ語ペラペラになってゲルマン系イケメン捕まえるんだ私は!

第2章:授業でわからない?できないことが多い方が学びは多い

授業中や問題集を解いているとき、わからない問題が多いと誰でも不安になりますよね。

私もそういう時、超不安でした。

私の高校は国際交流や第二外国語の授業に力を入れていたので、とにかく周りに「世界史マニア」が多かったんです。もちろん私も世界史を選択していましたが、授業のレベルはとにかく高くて。先生も、生徒が世界史に興味を持っていることをわかっていたので、少しレベルの高い授業をどんどん進めていました。

受験期の授業は、初めて習う内容なのに「知ってて当然」という空気で進むことも多く、特に私のように初見で学ぶ生徒には、正直ちょっとつらい環境だったんです。

休み時間も、あちこちから聞こえる歴史用語や、一問一答をスラスラ答える声に囲まれて、「なにそれ知らない、わからない、やばい・・・」という気持ちを煽られることも多かった。

でも、ここで覚えておいてほしいのは――わからないことは悪いことではないということ。

初めて学ぶことが多いということは、それだけ成長のチャンスがあるということです。わかる問題ばかりを解いても点数は伸びません。解いたことのない問題、できなかった問題が解けるようになって初めて、点数が伸びるし、合格にも近づくんです。

ついその場でできないと「ああ…」と落ち込んでしまうかもしれません。でも、皆さんよく考えてみてください。

本番はいつですか?

そう、入試本番です。

あと何か月ありますか?何日ありますか?何時間ありますか?

今できなくても、何も問題はありません!

むしろ本番前に気づけてラッキーです!ノープロブレム!(ちょっとドイツ語で言うと「keine problem!」笑)

今、できるようになればそれでいいんです。問題なのは、習ったことを放置して忘れてしまうこと。

一回や二回忘れても大丈夫!

本番までに思い出せばいいんです!

安心してください。意外と時間はたくさんあります。

本番の10分前まででも、点数を伸ばすことは可能です。

だから、焦らずに、わからない自分を受け入れて、一つずつ着実に学んでいきましょう。

余談ですがまたまたドイツ話です。

なんか知らないけど、ドイツ語のコースの人たち、既にそのレベルのドイツ語を習得済の人ばかりなんですよね。初心者向けのコースなのに。

なんで?????

それゆえこれまたできるのが当たり前みたいな空気感で授業が進んでいくので、私がわからなくて「???」ってなってたら、ざわざわするんですよ。

なんでやねん。わからないことを学びに来ているんでしょうが!

あんたたちはもっと上のレベルに挑戦しなさいよ!

正直雰囲気は最悪ですが、逆にこの環境だからこそ「なにくそ!」と頑張れている事実もあるので、結果としては私にとっていい環境なんでしょうね。

ゆるゆるなコースよりよっぽど内容が身についている気がします。

第3章:先生にくっつく

いや、物理的にべったりくっつけって話じゃないですよ!(わかってるわ笑)

でも、これ意外とできていない人が多いんです。私も普段オンライン塾講師として働いているのですが、生徒の多くが「先生に質問するのって緊張する」「助けてもらうの怖い」と言います。うん、気持ちめちゃくちゃわかります。たまに質問したら怒られる先生もいるし、理不尽に感じることもありますよね。

でも、受験期に本気で伸びたいなら、先生を味方につけることは最強の武器です。先生の経験は、参考書やネットの情報では絶対に得られないものがあります。質問一つで自分の理解がぐんと深まったり、勉強の効率が何倍にもなることだってあるんです。もちろん、先生を選ぶことも大切です。「この先生ならちゃんと教えてくれる」「自分に合っている」と思える先生を見極めることも重要。

私は受験期、とにかく先生にくらいついていました。授業中にわからないことがあれば、授業後すぐに質問に行く。勉強法で迷ったら相談する。進路やメンタルの悩みも、ためらわず話しました。先生は、いろんな生徒を見てきていますし、受験生への対応も熟知しているので、こうやって味方につけると圧倒的に強いです。

例えば、私の第一志望校は入試の一環として英検の取得が必要でした。そのため英作文や面接の練習に多くの時間を費やしたのですが、先生にお願いして添削や面接練習を何度もしてもらいました。そのおかげで、独学では気づけないクセや改善点を見つけることができ、本番に向けての自信にもつながりました。

さらに、先生と距離が近いと、小さな質問が大きな成果につながる瞬間も増えます。例えば授業中に理解できなかったちょっとしたポイントを質問するだけで、その日の内容全体が理解できたり、次のテストでの点数がぐっと上がったりするんです。先生に聞くときは恥ずかしさを忘れて、「自分は理解したいんだ!」という気持ちを全面に出すこと。これが、学習効率を爆上げするコツです。

もちろん注意点もあります。先生に頼りすぎて、自分の考えを持たなくなるのはNGです。先生はあくまでサポート役。自分で考える力を持ったうえで質問することが、成長のスピードを最大化します。質問するだけでなく、トライアンドエラーを繰り返し、自分の力で解決できる部分も増やすこと。これが本当の意味で「先生にくっつく」ということだと思います。

要するに、受験勉強は孤独になりがちですが、先生を味方につけることで、自分一人では得られない視点や情報、そして精神的な支えを手に入れることができます。勇気を出して質問する。先生に相談する。進路や勉強法のアドバイスをもらう。この「くっつき作戦」を受験期に実践すると、確実に学びも成果も増えていきます。

第4章:周りの目など気にしない

日々生活していると、どうしても気になるのが“周りの目”。特に受験期なんて、周りの様子が気になって当然の時期ですよね。

友達の成績や模試の順位、塾での雰囲気……。つい自分と比べて落ち込んだり、「あの人、私よりできる」と焦ったり。

先生に質問したくても、「こんなこと聞いたらバカだと思われるかも」ってためらってしまったり。授業中に当てられて間違えると、「うわ、恥ずかしい!」と顔が熱くなったり。

そんな経験、ありませんか?

私もまさにそういうタイプでした。

昔から「人にどう思われているか」を気にしてしまう性格で、自分の一言一言に「今の言い方、嫌な感じだったかも…」「できない奴だと思われたんじゃないか…」とぐるぐる反省してばかり。

でも、ある時気づいたんです。

それって、めちゃくちゃもったいない。

周りの目を気にして、わからないことをそのままにしておくなんて、成長のチャンスを逃しているだけなんです。

そんなとき、私がよく自分に言い聞かせていた言葉があります。

「自分の恥ずかしい姿を見て指をさすような人は、そもそも自分の人生に必要ない」

「どうせ今周りにいる人たちとも、卒業したら会わないんだから」

これ、ちょっとドライに聞こえるけど、実際ほんとにそうなんですよ。

たとえば小学校の同級生。今でも頻繁に会う人って何人いますか?

私は3〜4人くらいです。学年全体では100人近くいたけど、地元の駅ですら見かけません。

そして唯一つながっている彼らですら、もう全然連絡も取っていません。

それが大学や社会に出たら、なおさらです。

つまり、今いる環境の「他人の評価」なんて、長い人生の中で見ればほんの一瞬のこと。

そんな一瞬の他人の視線を気にして、自分の将来を犠牲にするなんて、もったいなさすぎます。

そう考えるようになってから、私はガラッと変わりました。

学校の先生にもガンガン質問に行くようになり、塾の授業でも間違えることを恐れなくなった。

当時の塾のクラスメイトなんて、今はきっと私のことなんて名前も覚えていないと思います。

でも、あのとき勇気を出して行動した自分のことは、私は今でもはっきり覚えています。

最終的に、自分の将来に責任を持てるのは“自分”だけです。

人は一人で生まれ、一人で死んでいく。

だからこそ、他人の目に縛られず、自分の道を自分のペースで歩むこと。

それが、受験でも人生でも、一番大切なマインドです。

第5章:つらいことが多いほど人生は面白い

私の人生のモットーは、ずばり「つらいことがあるから、楽しいことをより楽しく感じられる」です。

受験期を経て本気でそう思うようになりました。

たとえば小説を読んでいて、最初から最後まで何も問題が起きないストーリーって、つまらないですよね。

ずっと順調、登場人物も幸せいっぱい。でも、そんな物語にはハラハラもワクワクもない。

やっぱり面白い小説って、主人公が一度どん底に落ちて、そこからどう這い上がるかの過程に魅力があるんです。

だから、私は人生も同じだと思っています。

人生は、自分が主人公の小説。

絶望や悲劇は、ハッピーエンドの序章にすぎません。

受験時代、それは、私にとって”新しい物語の序章”でした。

頑張っても頑張ってもなかなか成果が出ず、ただ耐え続ける日々。

周りの友達が自分の成績を楽しそうに話しているのを見て、「なんで自分は報われないんだろう」と思う日もたくさんありました。

授業中耐え切れず抜け出して、トイレで1時間号泣していた日もあった。

孤独で、焦って、自信を失って、何度もページを閉じたくなった。

でもね、不思議なことに、あのつらい日々こそが、今の私の支えになっているんです。

「あの時耐えられたんだから、次も大丈夫」って、自分を信じられる根拠になっている。

当時苦しかった分だけ、今喜びをより深く味わえるようになりました。

雨の日を知らない人には、晴れの日のありがたさはわからない。

同じように、失敗や挫折を知らない人には、成功の本当の価値は感じられない。

(自分で言っててちょっと恥ずかしい)

だから、もし今つらい思いをしている人がいたら、こう考えてみてください。

**「これは自分の物語のクライマックスに向かう途中なんだ」**と。

どんな名作も、山場があるからこそ名作になる。

苦しい章こそ、ページをめくる手が止まらない。

そして実は私、受験が終わって晴れて進学した第一志望の大学でも、大学デビューに大失敗しています(終わった)。

大学の雰囲気にうまくなじめず、また孤独を感じていました。

「せっかく頑張ったのに、またつらいの?」と思ったこともあります。

でも、なんだか不思議と絶望はしていなかったんです。おかれている環境を嫌いになりきらなかったというか。

受験期の孤独や苦しさを乗り越えた経験があるからこそ、今の孤独は当時より全然ましだし、また乗り越えられるでしょうっていう楽観的な思考に慣れたんです。

そう、「大丈夫、これはまた新しい章の始まりだ」と思えるようになった。

そして今色々置かれた環境でもがいてみた結果、留学先で日々新しい発見や刺激に囲まれて、めちゃめちゃ楽しい生活ができています。

留学に来るのも私は経済的な理由で本当に大変だったのですが、片っ端から奨学金に申し込んだり、バイトしまくったりでなんとか来ることができました。

留学に来るまでの過程が私の中ではきつすぎた分、今こっちで多少の大変なことがあっても全然へっちゃらでいられるんです。

どんなに苦しくても、どんなに落ち込んでも、それは物語の途中。

最後のページはまだめくられていません。

だから、今つらい君へ伝えたい。

「つらいことが多いほど、人生は面白い」

苦しい瞬間は、未来の自分が笑って話せる最高のエピソードになります。

そのページを丁寧に、生きていきましょう。

第6章:手を止めるな!思考を止めるな!

これは、私が中学生のときに数学の先生から言われた言葉です。

「わからないときほど、手を止めるな!」

当時はただの根性論だと思っていました。でも今なら、その意味がよくわかります。

数学の問題って、一見意味がわからないものが多いですよね。

「これ、どこから手をつけたらいいの?」って思うこともしょっちゅう。

でも、そこでぼーっと眺めているだけでは、永遠に答えは出ません。

式を書いてみる。図形なら、線を引いてみる。

途中で間違ってもいいから、何かしら動かす。

そうやって手を動かしているうちに、「あれ?もしかしてこういうこと?」と、

突破口がふっと見えてくる瞬間があるんです。

これって、実は数学だけじゃなくて、勉強全般や受験生活そのものにも当てはまると思うんです。

「このやり方で合ってるのかな?」

「全然結果が出ないけど、意味あるのかな?」

そんなふうに不安になる瞬間って、誰にでもある。

でも、そこで止まっちゃだめ。

とにかく動いてみる。

違う勉強法を試してみる。先生に質問してみる。友達に聞いてみる。

動きを止めない人にだけ、次の道が開けていくんです。

そして、忘れちゃいけないのは、「手を止めない」と「自分を追い詰める」は違うということ。

本当に何も手につかないとき、頭がいっぱいで何も入ってこないときは、

いったん全部、放り投げていいんです。

私もそんな日が何度もありました。

勉強が手につかなくて、「もう無理!」ってなったときは、

イヤホンで音楽をガンガンにかけて散歩したり、

ベッドに寝転んでYouTubeを見て現実逃避したり、

おばあちゃんの家に行って、ゆっくりお茶を飲みながら話したりしていました。

大事なのは、「止まってしまった自分を責めないこと」です。

止まることも、前に進むための準備。

一度リセットして、また次に動けるように心を整える時間だと思えばいい。

受験生だった頃の私は、塾と学校と家の往復ばかりで、

「この世界しかない」って思い込みかけていました。

でも、そんなときに救ってくれたのが、YouTubeで見つけたあさぎーにょさんの動画でした。

カラフルで自由で、今の私とは全然違う世界を生きている人。

その姿を見て、「あ、世界ってこんなに広いんだ」と思えたんです。

とくに彼女がとある服飾専門学校の卒業式で話していたスピーチ。

それは、私がこの記事で伝えたいことと似たことを語っていました。

(彼女のスピーチは「自分らしくあること」をテーマにしていますが、「目標を達成すること」と少し通ずるところがあるような気がします。)

私が受験を終えてから出会ったその言葉に、何度も救われました。

だから今、この記事を読んでいるあなたにも伝えたい。

どんなにわからなくても、どんなに不安でも、手を止めないで。思考を止めないで。そして、本当にしんどいときは、一度止まって深呼吸してから、また動き出せばいい。

そうやってもがきながら動き続けるあなたの物語は、

きっと、誰よりも面白く、誰よりも美しい。

終章:高校生へのメッセージ

ここまで読んでくれた方々、ありがとうございます。

私が大学受験やその後の大学生活を通して学んだマインドを、6つの章に分けて伝えてきました。

「間違えたらありがとうございます!」「できないことが多い方が学びも多い」「先生にくっつく」「周りの目を気にしない」「つらいほど人生は面白い」、そして最後に「手を止めるな!思考を止めるな!」。

どれも、私が今までの人生の中で実際にぶつかって、悩んで、気づいたことばかりです。

受験生活って、想像以上に長い道のりです。

周りと比べて落ち込んだり、模試の結果に一喜一憂したり、思うように伸びない自分に腹が立ったり。

でもね、そんな感情すらも、全部「自分の物語の一部」なんです。

小説で言うなら、今あなたが読んでいるのは“主人公がまだもがいている章”です。

もし全てが順調で、何の困難もなかったら、その物語はきっと退屈でしょう?

苦しい展開があるからこそ、次のページをめくる手が止まらない。

人生だって同じです。

「今のつらさは、未来の自分への贈り物」です。

間違いを恐れず挑戦した経験も、わからない問題に何度も立ち向かった時間も、

先生に質問して勇気を出した瞬間も、

周りの目を気にせず自分の信じた道を選んだあの日も、

全部があなたを形づくる“伏線”です。

その伏線は、きっと未来のどこかで回収されて、

「ああ、あの時の努力が今につながっていたんだ」と思える瞬間が必ずきます。

そしてその時、あなたは気づくはずです。

「つらかった日々も、無駄じゃなかった」って。

私もそうでした。受験が終わったあと、第一志望に合格しても、大学生活が順風満帆だったわけではありません。

それでも今、心から思えるのは、あの苦しい時期があったからこそ、今の自分があるということです。

どうか、これを読んでくれた高校生のあなたが、

今の努力を信じて、歩みを止めずにいてください。

間違っても、泣いても、立ち止まっても大丈夫。

それでもまた一歩、踏み出す勇気さえあれば、物語は必ず続いていきます。

だから――

手を止めるな。思考を止めるな。

人生という物語を、自分の手で書き続けよう。