こんにちは!早稲田大学4年のなおきです。

最近やっと涼しくなってきて、外を歩くだけでも気持ちのいい季節になりました。

夏のような暑さから解放されてホッとする一方で、この時期は体調を崩しやすいタイミングでもあります。特に9月には多くのサークルで合宿があり、人が集まることで風邪やインフルエンザが流行しやすいのも注意点。

実際、僕の所属するサークル「ヨコシマ。」では夏合宿の後にインフルエンザが広がってしまい、いくつかのイベントが中止になった経験もありました。

また、秋は「食欲の秋」とも言われるように、ついつい食べ過ぎたり偏った食事になったりしがちです。

そこでこの記事では、涼しくなってきた今だからこそ意識したい「風邪予防」「食欲との付き合い方」「運動習慣」の3つを中心に、僕自身の体験談も交えながら紹介していきます。

サークルや学校行事、受験勉強など、どんな活動にも影響してくる体調管理。秋から冬に向けて元気に過ごすヒントにしてもらえたら嬉しいです。

涼しくなると増える風邪対策

気温差が体調を崩す原因に

秋になると、「昼間は半袖で快適だったのに、夜になると急に冷え込む」という日が多くなります。

この寒暖差が体にとっては大きなストレスで、自律神経が乱れて免疫力が下がりやすくなるのです。

特に授業やアルバイトで外出時間が長い学生は、朝は肌寒いのに日中は汗をかくほど暑い…といった環境の変化にさらされがち。

こうした小さな積み重ねが、風邪をひきやすい原因になります。カーディガンや薄手のパーカーを常に持ち歩くなど、体温調整の工夫が重要です。

基本の手洗い・うがいをおろそかにしない

「もう聞き飽きた」という人も多いかもしれませんが、やはり手洗い・うがい・マスクは最も確実な風邪予防法です。

大学では学食やコンビニで友人と一緒に食事を取る機会が多いため、食前の手洗いを徹底するだけで感染リスクはぐっと下がります。

僕自身も大学1年のとき、うっかり手洗いを怠ってコンビニおにぎりを食べ、翌週に体調を崩して寝込んだ経験があります。

あのときはちょうど履修登録の真っ最中で大変苦労しました。シンプルな対策こそ、最も効果があるのだと身に染みて感じた出来事です。

一人暮らしの学生には小型加湿器がおすすめ

秋が深まり空気が乾燥してくると、のどや鼻の粘膜が乾いてウイルスが侵入しやすくなります。特に一人暮らしをしている学生には、机の上やベッドの横に置ける小型の加湿器がおすすめです。

価格は数千円程度で手に入るので、冬の必需品として持っておくと安心。

ただし小型加湿器には落とし穴もあります。それは「かびやすい」ということ。

水を入れっぱなしにして数日放置すると、雑菌が繁殖して逆に体調を崩す原因になってしまいます。僕は一度掃除をさぼってかび臭さに気づき、慌てて丸洗いした経験があります。

毎日水を入れ替え、週に一度はタンクを洗うことを習慣にするのが健康維持の秘訣です。

睡眠の質を高めて免疫力アップ

風邪を予防するうえで忘れられがちなのが「睡眠の質」です。

どんなにマスクや加湿器で外的対策をしても、睡眠不足だと免疫機能が低下してしまいます。特に学生は夜遅くまでスマホを触ってしまったり、課題に追われて徹夜したりと、不規則な生活になりがちです。

僕も試験前に無理をして深夜まで勉強を続け、結局風邪をひいて本番に集中できなかったことがありました。

その反省から、寝る前1時間はスマホを机に置いてベッドには持ち込まないようにしています。

代わりにストレッチをしたり、温かいお茶を飲んだりすると、自然と眠りにつけるのでおすすめです。こうした小さな習慣が、風邪を遠ざける大きな力になるのです。

サークル合宿は「クラスター」の温床になりやすい

合宿が感染症リスクと直結する理由

大学のサークル合宿は、ただの旅行とは違います。

数十人〜百人近くの規模でバスに乗り合わせ、同じ宿で寝泊まりし、食事もレクリエーションも一緒に過ごす「濃厚接触の連続」です。

普段の大学生活以上に人との距離が近くなるため、もし一人でも体調不良者が紛れ込んでいた場合、ウイルスは一気に広がってしまいます。

さらに、夜遅くまで宴会やゲームで盛り上がり、睡眠不足や疲労が重なることで免疫力が低下しやすいのも大きな要因です。

つまり、「感染しやすい環境」×「体調を崩しやすい身体」がそろってしまうのが、合宿の怖いところなのです。

ヨコシマ。で起きた実際のインフルエンザ流行

僕が所属しているアコースティックバンドサークル「ヨコシマ。」でも、合宿後にインフルエンザが大流行したことがありました。

3泊4日の山中湖での合宿を終え、帰ってきた数日後に数人が発熱。その後、練習やミーティングで接触していたメンバーにも次々と感染が広がり、最終的には20人以上がダウンしてしまいました。

結果として、その次のライブや内部イベントのいくつかが中止。準備に時間をかけてきた分、仲間たちの落胆は大きく、「健康管理を軽く考えてはいけない」と強く感じるきっかけになりました。

無理をしない勇気を持つ

どうしても合宿は「全員参加」が前提になりがちで、欠席すると後ろめたさを感じる人も多いと思います。

しかし、体調が万全でない状態で参加して感染を広げてしまえば、結果的にサークル全体に迷惑をかけてしまいます。

僕は4年生になってから「無理して参加するより、休んで回復してから復帰したほうがみんなのためになる」と思えるようになりました。

大学生活は長く、合宿も毎年あります。だからこそ、「今回は休む」という判断も大切にすべきなのです。

食欲の秋との付き合い方

なぜ秋になると食欲が増すのか

「食欲の秋」という言葉があるように、涼しくなると自然と食欲が増します。

これは単なる気のせいではなく、体が冬に備えてエネルギーを蓄えようとする生理現象。夏の暑さで落ちていた食欲が回復することもあり、ついつい食べ過ぎてしまう時期です。

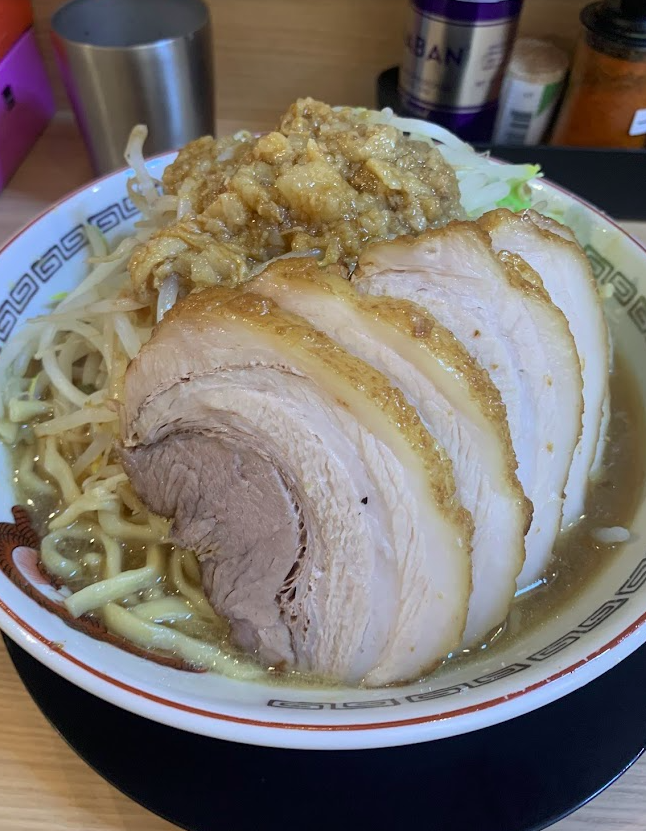

学生生活ではサークル仲間や友人と外食する機会も多く、気づけばラーメンや焼肉に頻繁に通っている…なんてこともあるでしょう。

偏った食事が体調不良を招く

好きなものをお腹いっぱい食べるのは幸せですが、偏った食生活は風邪や疲れやすさにつながります。

特に外食やコンビニ弁当ばかりだと、野菜不足や塩分・脂質の取りすぎになりがち。

僕自身、大学2年の秋は週に3回以上ラーメンを食べてしまい、肌荒れと倦怠感に悩まされた時期がありました。

食べ盛りの学生だからこそ、栄養バランスを意識することが健康管理の第一歩です。

鍋や野菜スープでバランスを整える

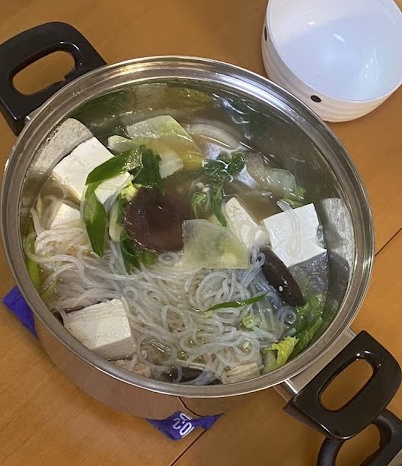

忙しい学生におすすめなのが鍋料理や野菜スープで、僕も良く作っています。

材料を切って鍋に入れ、スープの素で味をつけるだけで完成する手軽さが魅力。白菜、にんじん、きのこ、豆腐などを入れれば、ビタミンや食物繊維を自然に摂ることができます。

さらに生姜やこしょうを加えると体が温まり、冷え対策にもなります。

一人暮らしの場合、大きな鍋ではなく、鍋焼きうどん用の小鍋や電子レンジ対応の耐熱容器を使えば、手軽に一人分を作れるのでおすすめです。

作り置きすれば翌日の朝ごはんや夜食にも使え、栄養管理がぐっと楽になります。

涼しい季節こそ運動習慣をキープ

涼しいからこそ運動のベストシーズン

夏の暑さがやっと落ち着き、秋は外で活動するのにぴったりの季節です。

湿度も低く、長時間歩いても汗だくになりにくいので、軽いランニングやサイクリング、友人との散歩などがしやすくなります。

特に大学生は授業の合間やサークルの前後に少し時間ができることも多く、ちょっとしたスキマ時間を運動に使うのが習慣化のコツです。

一方で、秋は文化祭やゼミ発表、就活関連の予定などが重なり「忙しいから」と運動を後回しにしがちな時期でもあります。

しかし、この時期に体を動かさずに冬に入ってしまうと、寒さからますます外に出なくなり、運動不足が慢性化してしまうのです。

だからこそ、秋は運動を生活に組み込むラストチャンスとも言えます。

学生会館のジムはコスパ最強

早稲田大学の学生にとって特にありがたいのが、学生会館のジムです。

年会費はたったの4,500円。月額制の一般的なジムが6,000〜10,000円かかることを考えると、コスパは圧倒的に優れています。

利用できる設備は決して少なくなく、ランニングマシンやエアロバイク、筋トレマシンも一通りそろっています。

「ちょっと筋トレしたい」「授業の前に軽く走りたい」といったニーズには十分応えてくれます。

僕の友人の中には、空きコマのたびにジムに寄るのを習慣にしている人もいて、「毎回1時間使えば授業と同じくらいの運動量になる」と話していました。

さらに学生会館は戸山キャンパス内にあるため、移動の手間も最小限。ジムに通うハードルが下がり、自然と続けやすいのも大きなメリットです。

体育系の授業で“強制的に運動”するのもアリ

「運動が体にいいのは分かっているけど、どうしても自分から動けない」という人も少なくありません。そんな人におすすめなのが、体育系の授業を履修することです。

大学のカリキュラムには、バドミントン、テニス、サッカー、ダンスなど、選択できる体育の授業が用意されています。

出席しないと単位が取れないため、半強制的に運動の時間を確保できるのが最大の利点。僕も一度、バドミントンの授業を履修しましたが、週に1回でも本気で体を動かす時間があるとリフレッシュ効果が大きく、体力の維持にもつながりました。

また、体育系の授業は友達作りのきっかけにもなります。同じグループで練習や試合をするので、自然と会話が増え、サークル以外の人間関係が広がる点もメリットです。

日常生活に「ながら運動」を取り入れる

本格的な運動をする時間がないときでも、日常の移動を工夫すれば自然に運動量を増やすことができます。

- エスカレーターやエレベーターではなく階段を使う

- 通学で1駅分歩く

- サークルや授業後に高田馬場駅まで歩く

僕自身も、友人と「今日は一駅歩いて帰ろう」と声をかけ合いながら歩く習慣を続けています。

これだけでも20〜30分の運動になり、会話しながら歩くので楽しく続けられます。特に高田馬場は坂道も多いので、知らないうちに脚の筋肉が鍛えられているのを実感しました。

運動がもたらすメリットは体調だけじゃない

運動は風邪予防や体力維持だけでなく、メンタル面にも効果があります。

体を動かすことで脳内にセロトニンやエンドルフィンといった「幸せホルモン」が分泌され、ストレス解消や集中力アップにつながります。

特に秋学期は、ゼミの発表や就活準備、アルバイトなどで気持ちが疲れやすい時期。

そんなときこそ軽く体を動かすだけで気分が前向きになり、勉強や仕事の効率も上がります。

僕は就活の面接練習で気持ちが落ち込んだとき、キャンパス周りを走ったらスッキリして「もう少し頑張ろう」と思えた経験があります。

秋から冬にかけて意識したい生活リズム

涼しくなると乱れがちな生活習慣

秋から冬にかけては、朝の冷え込みで布団から出にくくなり、起きる時間が遅れがちです。

夜も「ちょっとだけ」とスマホを触って気づけば深夜…という経験をしたことがある人は多いのではないでしょうか。

こうした生活リズムの乱れは、免疫力低下や集中力の低下につながり、風邪をひきやすくなる大きな要因です。

朝日を浴びて体内時計をリセット

生活リズムを整えるには、朝に日光を浴びることが最も効果的です。

太陽の光を浴びることで体内時計がリセットされ、夜には自然と眠くなるリズムが整います。僕もオンライン授業が多かった頃、朝寝坊が習慣になって体がだるく感じていました。

そこで意識的にキャンパスへ早めに行って日光を浴びるようにしたところ、夜の寝つきが良くなり、1日の集中力も高まりました。

睡眠の質を高める工夫

夜更かしを防ぐためには、スマホとの付き合い方を見直すことも重要です。

寝る直前までSNSや動画を見てしまうと脳が覚醒してしまい、寝つきが悪くなります。

僕は「ベッドにスマホを持ち込まない」というルールを決めたことで、ぐっすり眠れるようになりました。

また、寝る前のルーティンを作るのも効果的です。

軽いストレッチや白湯を飲むなど、自分なりの「眠る合図」を決めておくと、自然に体が休息モードに入ります。

サークル・バイト・勉強の両立に必要な工夫

秋学期は授業に加えてサークルのイベント、アルバイト、就活準備と予定が重なりがちです。そのため「今日は徹夜で課題を終わらせよう」と無理をしてしまうこともあります。

ですが、徹夜で仕上げたレポートは質が落ちやすく、翌日の授業に集中できず悪循環になりがちです。

そこでおすすめなのが、1日の予定を細かく区切ること。僕はGoogleカレンダーに「課題30分」「休憩10分」と細かく入力し、スマホにリマインドしてもらうことで生活をコントロールしています。

小さな工夫でも、睡眠時間を削らずに済むようになります。

まとめ

最近やっと涼しくなってきて、夏の暑さから解放された一方で、体調を崩しやすい時期に入りました。

ここまで紹介してきたように、秋から冬にかけての健康管理は 「風邪予防」「食事の工夫」「運動習慣」「生活リズム」 の4つが大切な柱になります。

これらはどれも特別なことではなく、少しの意識と工夫で実践できるものばかりです。

健康を崩すと勉強も遊びも楽しめなくなってしまいますが、日常の習慣を見直せば元気に秋冬を過ごすことができます。

大学生活はイベントや挑戦の連続。だからこそ、自分の体を大切にしながら、風邪にも負けず、食欲や運動も上手に取り入れて、この季節を思い切り楽しんでいきましょう!