こんにちは😁大学4年生のばぶるんたんです!

皆さんお元気にしていますか??大学生では冬休みが来るとあっという間に終わり、春休みに入る前には、必ずテストやレポートの提出があります!

大体の学生はテストやレポートに追われる日々です😢

そこで、今回はレポートの書き方について詳しくご紹介していきたいと思います!

もしかすると、高校生のときに学校でレポートの書き方を教わった人もいるかもしれませんが、もう一度レポートの書き方をおさらいしたい!という方にレポートの書き方を説明させていただきます!このブログを読み終わった後は、レポートマスターになってるかもしれませんよ??

目次

1. レポートの目的の理解

レポートを作成する際、まず最初に「このレポートは何を達成するためのものか?」という目的をしっかりと理解することが大切です。

レポートの目的を理解する理由

内容の焦点を決める

目的を把握していないと、レポートが広がりすぎてしまい、何が重要なのかが分からなくなります。レポートは、明確な目的に沿った内容を深堀りするものなので、目的を最初に理解しておくことで、余計な情報を省くことができます。

論点を明確にする

レポートの目的が、例えば「〇〇の影響を分析する」ことであれば、その影響がどのようなものなのかを分析することが求められます。目的に基づいて「何を調べるべきか」「何に焦点を当てるべきか」が決まるので、論点がブレることが防げます

結論の方向性を決める

目的がしっかりしていると、結論が自然とその目的に沿ったものになります。目的が曖昧だと、結論部分が散漫になったり、途中で論点が変わってしまったりします。

目的を理解するために確認すべきこと

課題の背景

どのような問題や現象についてレポートを書くのか、その背景は何かを理解します。たとえば、「地球温暖化」というテーマの場合、その背景にある科学的、社会的な要因や問題の深刻さなどを把握することが重要です。

レポートの目的が求めるアクション

目的が「問題点を明らかにする」なのか、「解決策を提案する」なのか、「過去の事例を比較して示す」なのか、目的によってアプローチが変わります。具体的な目的を明確にすることで、進行方向が見えてきます。

2. 課題の理解

次に、レポートで求められている「課題」をしっかり理解することが不可欠です。課題理解が不足していると、求められていることと全く異なる内容のレポートを書いてしまうことにもなりかねません。

課題理解を深める理由

課題の範囲を明確にする

課題が広すぎると、レポートの内容が薄くなり、深く掘り下げることができません。逆に、課題が狭すぎると情報が足りなくなります。課題の範囲を適切に理解することが、内容の充実度や深さに直結します。

求められるアプローチが分かる

課題に対して「分析」「解決策提案」「比較」「評価」など、どのようなアプローチが求められているのかを把握することが、レポートの方法論や構成を決定します。課題に対する理解が深まることで、レポートのアプローチが明確になります。

重要な要素に焦点を当てる

課題には「中心となるテーマ」や「重要な要素」が必ず存在します。それを見失わずに焦点を当てることで、レポートが的確なものとなり、論点が明確になります。

課題を理解するために確認すべきこと:

課題のキーワードを特定する

課題文には、特に注意すべきキーワードが含まれています。たとえば、「〇〇について分析する」「〇〇を比較する」「〇〇の影響を評価する」といった指示語が含まれている場合、それに合わせてアプローチを考えます。

課題の制限事項や条件を確認する

レポートには、通常、文字数制限や使用する資料の制限、特定の視点を求める指示があることが多いです。こうした制限を理解することで、レポートの方向性を誤ることなく進められます。

授業や講義内容との関連性を理解する

課題は、通常、授業で学んだ内容に関連しています。そのため、授業のテーマや討論で使った理論、概念などをどのように課題に活かすかを考えることが重要です。

3. 目的と課題理解を深めるための実践的アプローチ

課題文を何度も読み返す

課題を最初に読んだときに、しっかり理解できなかった部分があったら、何度も読み返してみましょう。その都度、キーワードや意図を明確にするように心がけます。

疑問点を洗い出す

課題文に疑問があれば、積極的に質問をすることも大切です。教員に質問をしたり、友達と議論してみたりして、課題に対する理解を深めましょう。

簡単なアウトラインを作成する

目的と課題を理解したら、それに基づいてレポートの大まかな構成を作成します。このアウトラインは、レポートの進行に役立ち、方向性を見失わないようにサポートしてくれます。

4.リサーチと情報収集

レポートを書くためには、信頼できる情報源をもとにリサーチを行い、その情報をもとに論理的な議論を構築することが必要です。良質なリサーチを行うことで、あなたのレポートが説得力のあるものになります。

信頼できる資料の収集

情報源として最も信頼されるのは、学術書、学術論文、専門的なジャーナル記事などです。GoogleやWikipediaなど⚠️のインターネットでの情報は便利ですが、信頼性が低い場合が多いため、できるだけ避けるか、補助的な情報源として使用しましょう。

一次資料と二次資料の使い分け:一次資料(研究結果や実験データなど)と二次資料(他者の分析や解説)を適切に使い分け、議論を深めます。

情報の整理

集めた情報をただ無造作に書き出すのではなく、以下のように整理します。

テーマごとに分ける:どの情報がどのテーマや論点に関連するかを整理し、重要な部分をピックアップします。

引用と参考文献を管理する:後で正確に引用できるように、資料の著者名、タイトル、出版年などをメモしておきましょう。

5.レポート構成を考える

レポートの構成は、基本的には「序論」「本論」「結論」という3つのパートに分けられます。各部分にはそれぞれ明確な役割があり、これをしっかり理解しておくことが大切です。

① 序論(Introduction)

背景情報の提供

テーマや問題に関連する背景を簡単に説明します。特に、レポートが取り組む課題がどのように重要か、なぜその問題に取り組む必要があるのかを示すことがポイントです

仮説・論点の提示

もしレポートが仮説に基づいている場合、その仮説を明示する部分です。「このレポートでは〇〇の影響を明らかにする」といった形で、問題解決のアプローチを簡単に述べます。

構成の紹介

レポートがどのように構成されるかを簡単に説明します。たとえば、「まず〇〇について分析し、その後に△△の比較を行い、最後に〇〇の結論を導きます」といった具合です。

目的・問題提起

序論では、レポートの目的やテーマを明確に述べ、読者に問題の重要性を伝えます。何を明らかにしたいのか、どんな問いに答えようとしているのかを簡潔に紹介します。

②本論(Main Body)

議論の展開

本論はレポートのメインの部分です。ここでは、テーマに関する具体的な分析や議論を行います。本論の各セクションは、論理的に一貫性があり、各部分が次に続く部分と自然に繋がるようにすることが大切です。

段落ごとに主題を定める

本論は複数の段落に分けて、1つの段落ごとに1つの主要なアイデアや議論を展開します。段落の最初に主題文(Topic Sentence)を置き、それをサポートする証拠やデータを展開する形が理想的です。

証拠やデータの提示

議論を支える証拠やデータを示します。これにより、レポートの信頼性が高まり、読者が納得しやすくなります。適切な引用や参考文献を使用し、出典を明記しましょう。

議論の深掘りと反論の取り入れ

可能であれば、議論に対する反対意見や異なる視点を取り入れることで、より深い考察を提供できます。反論に対して自分の立場を示すことで、説得力が増します。

③結論(Conclusion)

結論では、本論での議論や分析結果を簡潔にまとめます。どのような結論が導かれたのか、何が明らかになったのかを再確認します。

課題への答え

序論で提示した課題や問いに対して、最終的にどのような答えが導かれたのかを示します。結論部分は短くても明確に伝えたいメッセージをまとめることが重要です。

今後の課題や提案

もし可能であれば、結論部分に今後の課題や提案を述べることで、より深い理解を促すことができます。たとえば、「この研究では〇〇に焦点を当てましたが、今後は△△の観点も重要である」など。

6. レポート構成を考える際のポイント

レポートの構成を考える際に意識すべきポイントは以下の通りです。

① 論理的な流れを作る

レポートの各部分(序論→本論→結論)が、自然に繋がるように構成します。各段落も同様に、前の段落からの論理的な流れを意識して書くことが重要です。読者が次に何を期待しているかを意識して、文章を構成しましょう。

② 段落ごとの明確な焦点

各段落は、必ず一つのアイデアまたは主題に集中します。段落の初めにその段落の要点を示す主題文(Topic Sentence)を置き、その後にその主題を支える証拠や議論を展開します。

③ 証拠や例を豊富に使う

議論や分析には、実際のデータや例を盛り込むことが重要です。これにより、主張が説得力を持ち、読者に納得感を与えることができます。

④ 一貫性を保つ

言葉や表現において一貫性を保つことが大切です。例えば、同じ概念や用語を使う場合は、統一した表現を使い、混乱を避けます。

⑤接続詞や段落の繋がりを意識する

各段落間の繋がりを意識して接続詞(例えば、「そのため」「一方で」「さらに」「例えば」)を適切に使うと、文章の流れがスムーズになります。これにより、レポートがより読みやすく、理解しやすくなります。

⑥ 読者の立場に立つ

レポートは、あなたが伝えたい内容を読者に理解してもらうためのものです。したがって、読者が理解しやすいように情報を整理し、適切なレベルで説明を加えることが大切です。

7. レポート構成を考える実践的なステップ

レポート構成を考える際に役立つ具体的なアプローチは以下の通りです。

レポートは、あなたが伝えたい内容を読者に理解してもらうためのものです。したがって、読者が理解しやすいように情報を整理し、適切なレベルで説明を加えることが大切です。

ブレインストーミング

レポートのテーマについて思いつくままにアイデアを書き出し、主要なトピックやサブトピックをリストアップします。

アウトライン作成

書き出したアイデアを元に、大まかなレポートの構成を作ります。序論・本論・結論の枠組みに沿って、各セクションで何を議論するかを決めます。

段落ごとの計画

各段落で取り上げるべき内容を考え、具体的な情報や証拠、議論の流れを計画します。主題文を意識して、段落ごとに焦点を定めます。

構成のチェック

アウトラインが完成したら、構成が論理的かつ一貫性があるかを確認します。問題点や不明確な部分があれば修正します。

レポート構成は、ただ「順番に書く」というものではなく、論理的に展開するための設計図です。構成をしっかりと練ることで、読者にとってわかりやすく説得力のあるレポートになります。構成に悩んだときは、まずアウトラインからじっくりと考えてみてください。

8.引用と参考文献の記載

学術的なレポートでは、他の研究者や資料を引用することが求められます。適切な引用と参考文献の記載は、あなたのレポートに信頼性を与えます。

直接引用と間接引用

直接引用:他の著者の言葉をそのまま引用する場合、引用符(「」)を使ってそのまま書き、出典を明記します。

間接引用:他の著者の意見を自分の言葉で要約する場合も、必ず出典を記載します。

② 参考文献の書き方

引用した文献は、レポートの最後に「参考文献」としてリスト化します。大学によっては指定された引用スタイルがあるので、それに従ってください。

例えば、、、

和書の参考文献書式

1)単行本

書式:著者(または編者),出版年、「書名』,出版地:出版社(電

子ブックの場合は版名と取得日).

2) 翻訳書

書式:原著者,出版年、「書名』、翻訳者,出版地:出版社(電子

ブックの場合はURL と取得日).

3) 雑誌論文・記事

書式:著者、出版年、「論文のタイトル」。『雑誌名』巻号:ページ

(電子版の場合は URL と取得日).

4) 新聞記事

書式:著者(記名記事でない場合は社名),出版年、「記事タイトル」『新聞名』発行日、版や刊,ページ(電子版の場合は、データベース名、URL,取得日).

5) 事典項目

冊子体

電式:著者(不明の場合は著者不明)。出版年、「項目タイトル」

「事典名』巻次、ページ、

オンライン

書式:著者(不明の場合は著者不明)、最終アップデート年、「項目

タイトル」『事典名』(URL,取得日).

6) ウェブ上の文書

書式:著者・発行者、公表年または最終アップデート年、「文書名」。

必要に応じて文書の作成日(URL,取得日).

このようにきちんと、参考文献を書かなければ剽窃とみなされ、授業の単位が危うくなるので気をつけてください⚠️

9.推敲と校正

1. 推敲(Rewriting)

推敲は、文章の内容や構成を見直して改善することを指します。推敲は、単に誤字脱字を修正する作業にとどまらず、文章の流れや論理性を向上させるための重要な作業です。

①推敲の目的

論理性の強化:文章の論理が不明確だったり、順序が前後していたりする場合、それを修正して、論旨がクリアで筋の通ったものにする。

冗長な表現の削減:文章に余分な言葉や繰り返しがないかをチェックし、簡潔で力強い表現に改善する。

分かりやすさの向上:専門的な用語が多すぎて読者に理解されにくい場合、より平易な言葉を使ったり、説明を加えたりすることで、読者の理解を助ける。

文章の一貫性の確保:文体やトーンがバラバラにならないように、文章全体で一貫性を持たせる。

② 推敲の具体的な作業

段落構成の見直し

文章が一貫しているか、段落間のつながりがスムーズかどうかを確認します。例えば、次の段落が自然に前の段落から導かれるようにします。また、段落ごとに中心となるアイデアが明確に表現されているかをチェックします。

文章の順序や構成の改善

論理の順番が適切か、必要な情報が前に来ているか、説明が分かりやすい順番で並んでいるかを確認します。時系列や因果関係を明確にし、文章の流れを整理します。

冗長性の排除

同じ内容を繰り返したり、同じ意味の言葉を何度も使っていないかをチェックします。たとえば、「非常に大きい」や「とても大きい」といった表現が重なっている場合、どちらか一方に絞ります。

表現の強化

より効果的で、インパクトのある言葉を使うようにします。具体的な例を挙げてみたり、抽象的な言葉を避けて具体的な表現に変えることで、文章が生き生きとしたものになります。

言葉の選択

自分が使っている言葉が適切かどうかを再考します。専門的すぎて一般読者に難解に感じる言葉や、逆に意味が曖昧で誤解を招く言葉がないかを確認します。

必要な追加説明の補足

文章中に説明不足な部分があれば、補足説明を加えます。たとえば、専門用語の定義や、背景となる情報が読者にとって不明確な場合は、適切な説明を加えます。

10. 校正(Proofreading)

校正は、文章の表面的なミスを修正する作業です。推敲が内容に関わる改善作業であるのに対して、校正は誤字脱字や文法、スペルミスなど、細かい部分の確認を行います。

① 校正の目的

誤字脱字の修正:誤字、脱字、タイプミス、余分なスペースなどをチェックします。これらのミスがあると、文章が読みにくくなり、信頼性が低く見られます。

文法の確認:文法ミスや構文の誤りを修正します。主語と述語の一致、時制の一致、接続詞の使い方などを確認します。

句読点の整え:コンマやピリオド、括弧の使い方に誤りがないか、適切に使われているかを確認します。句読点の使い方が適切でないと、文章が読みづらくなり、意味が曖昧になることがあります。

スタイルの整合性:一貫したスタイル(例えば、引用方法や見出しの形式など)が使われているか確認します。指定された書式に従っているか、スタイルガイドに合った表現がされているかをチェックします。

② 校正の具体的な作業

誤字・脱字のチェック

文章を何度も読み返して、タイプミスやスペルミスがないかを確認します。校正時には文字を1文字ずつ目で追いながら、慎重にチェックします。

文法・語法の確認

文法的な誤りがないかを確認します。例えば、主語と動詞の一致、代名詞の使い方(誰を指しているのか明確にする)、接続詞の使い方などが正しいかをチェックします。

文章の流れを確認

校正は主に表面的なチェックですが、文章全体を通して違和感がないかを確認することも含まれます。適切な句読点が使われているか、読みやすい文になっているかを確認します。

形式やフォーマットの確認

レポートの形式やフォーマットが指定されている場合、それに従っているかも校正の段階で再確認します。引用の方法や参考文献の書き方、タイトルや見出しのフォーマットが正しいかを確認します。

11.何で書けば良い?

基本的には、wordのアプリを使用してレポートを執筆すると良いと思います!他にもGoogleのドキュメントを使用している友人も大勢いるので、自分が使用しやすいアプリを使うことが良いと思います!

①文書作成・編集機能

テキスト入力と編集: Wordは、基本的なテキストの入力から、高度なフォーマットまで対応しています。太字、斜体、下線、フォントサイズの変更、文字の色の変更など、文書の見た目を細かく調整できます。

段落の設定: 段落ごとのインデント、行間、整列、段落の間隔を設定することができます。これにより、読みやすく整った文書を作成できます。

箇条書き・番号付きリスト: 項目を簡単に整理するための箇条書きリストや番号付きリストを作成することができます。リストのスタイルやインデントの調整も簡単に行えます。

文章校正とスペルチェック: 単語のスペルや文法をチェックする機能があり、誤字脱字を見逃すことが少なくなります。さらに、文法的な誤りや不適切な表現を指摘するツールも備えています。

②フォーマットとデザイン

テーマとテンプレート: Microsoft Wordには多くのデザインテンプレートが用意されており、レポート、履歴書、手紙、カレンダーなど、さまざまな文書の形式に簡単に対応できます。選べるテーマやスタイルも豊富で、文書の外観を自動で統一できます。

ページレイアウト: ページの向き(縦・横)、マージン(余白)、段組み、ページ番号、ヘッダー・フッターの追加など、ページ全体のレイアウトを自由に調整できます。

スタイルと書式設定: Wordでは、見出しやサブ見出し、強調すべき部分を簡単にスタイルとして定義でき、全体のデザインが一貫性を持つように設定できます

③表やグラフの作成

表の挿入: 文書内に表を挿入し、セル内のデータを入力したり、行や列の追加・削除、セルの結合や分割など、柔軟に操作できます。表のデザインも変更可能で、視覚的に見やすく整えることができます。

グラフの作成: Excelと連携して、データからグラフを作成できます。これにより、数値データを視覚的に分かりやすく表現することができます。

PDF変換: 作成した文書を簡単にPDF形式に変換することができるため、印刷用やオンラインで配布する際に便利です。PDFに変換すると、文書のレイアウトやフォーマットが変更されることなくそのまま保存できます。

まとめ👆

大学のレポートを書く際には、ただ情報をまとめるだけでなく、論理的に自分の意見を展開し、証拠を使ってその意見を支持することが求められます。レポートの構成をしっかり考え、リサーチを行い、正確な引用を行うことで、説得力のあるレポートが完成します。推敲を欠かさず、何度もチェックを行うことが成功の鍵です。

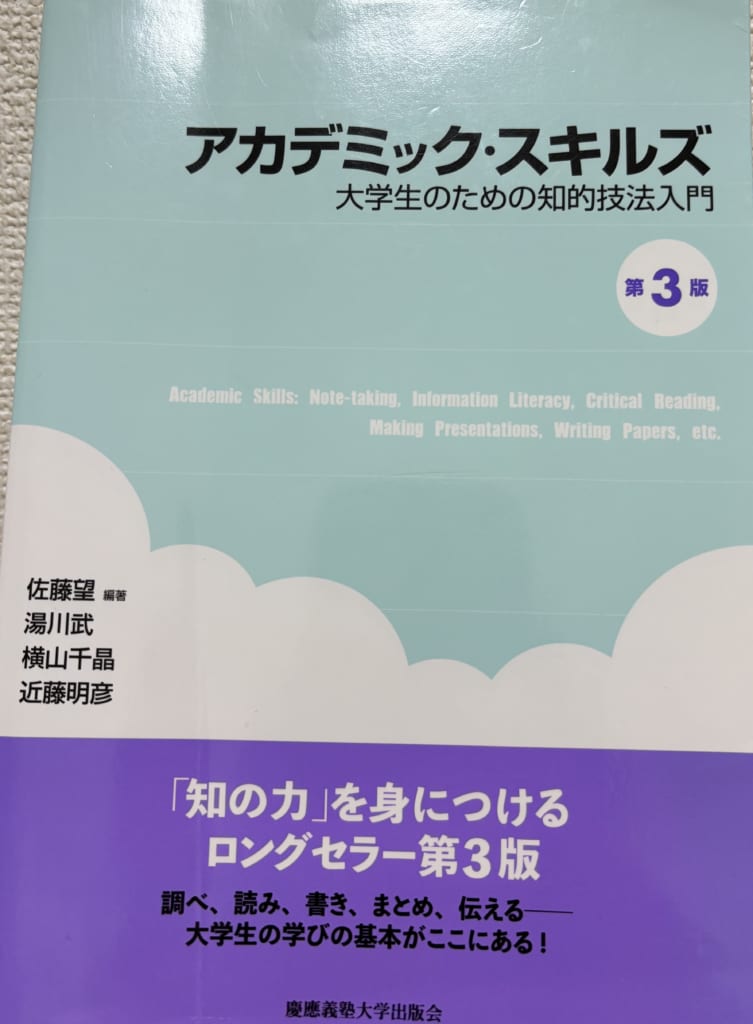

これまでレポートの書き方についてご紹介しましたが、くわしくはこちらの本に記されているので、ぜひ読んでみてください!これを読んでおけば間違いなしです✊