今高校生の皆さんが立ち向かおうとしている大学受験。高校の先生にも予備校の先生にも嫌というほど言われているかと思いますが、生半可な気持ちでは必ず失敗します。

実際私自身も受験生といわれるような頃になるまでは「大学には行きたいなあ」と思っている程度でした。しかし入試が近づくにつれて「大学に受かりたい」から「大学に受からなければならない」と思うようになりました。

全国には数多の受験生がいますが、本当に行きたい大学に行ける人はごくわずかです。その「ごくわずか」に入れるように対策をしていく必要があるのです。

今回はそんな大学入試の特徴や対策方法、鹿屋体育大学の入試についてまでを筆者自身の経験から解説をしていきたいと思います!

目次

高校入試と大学受験

大学入試は高校入試とは違いそれぞれの大学の個性に合わせた対策をしていかなければいけません。そのため、高校入試のときとは違った対策が大切になってきます。

情報収集

まずは何といっても情報収集です。これは大学受験に関わらずこの先就職活動をしていくうえでも非常に重要になってきます!

大学受験サイト

この超デジタル社会の中で「情報収集をしよう」と思ったらまずはネット検索ですよね。しかしながらたくさんのサイトがありすぎてどれを参照すればいいのか困ってしまうことでしょう。

もちろん皆さんが今ご覧になっているウカルメは断然イチオシです(笑)

実際にその大学に通っている(いた)人たちの生の情報が気軽に手に入るなんて活用しない以外の選択肢はありません!私も受験生だったら使ってます。絶対。

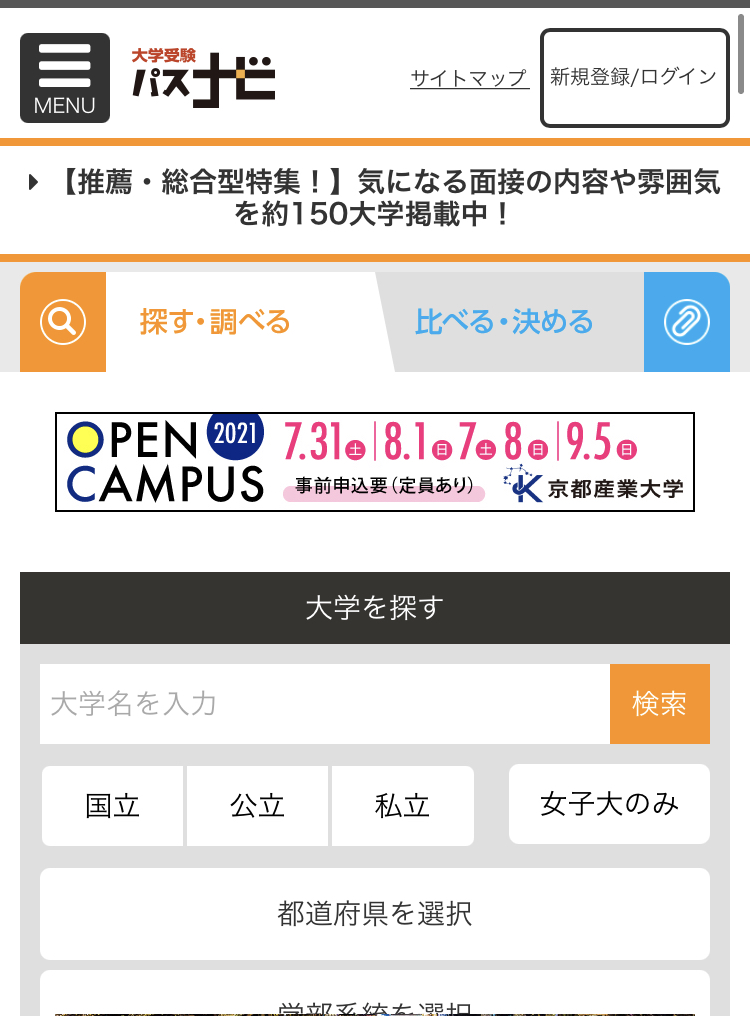

その他のサイトの中で私がおすすめするサイトは「パスナビ」というサイトです。

このサイトでは大学の偏差値を見ることができるのはもちろん、学費やオープンキャンパスの情報まで手に入れることができます!

さらにここからすごいのが、このサイトでは二次試験の情報までばっちり載っています!その中でも大学によっては過去問が無料で入手できます!

大学入試の二次試験は大学によって全く特徴が異なるので二次試験の情報を知ることができるのは本当に貴重だと思います!

パスナビはこちら鹿屋体育大学の二次試験についてはこの後このサイトよりも詳しく書きます。任せてください。

オープンキャンパス・大学説明会

ずっと画面と向き合っていてもそれ以上の情報は入ってきません。やっぱり良いのは「生の情報」に触れることです。

先輩の話

実家から大学も遠いし、このご時世あまり県外に出るのもよろしくないしなぁ…

そう思ったら実際に大学に行っている先輩の話を聞いてみましょう。第三者の話を聞くだけでも大学のイメージがきっと掴めるはずです。

もし部活の先輩が自分の行きたい大学に行っているならそれは千載一遇の大チャンスです。厳しかった先輩でも臆せずどんどん情報を聞き出してみましょう。

どんな勉強をしていたのか。どの参考書を使っていたのか。どの予備校のどの先生がよかったのか。聞かれて嫌な先輩はいません。

どんどん連絡を取って聞いちゃいましょう。

高校の先生

そんなに親しい先輩いねえよ!という人は高校の先生に相談してみるのもオススメです。

特に進路指導の先生はたくさんの卒業生の情報を持っています。教師歴の長い先生であれば経験則から思わぬアドバイスをしてくれることもあります。

その他にも大学の公式サイトに行ってみる、公式SNSを探してみる、進学雑誌を見てみる、など情報の収集方法はたくさんあります。

筆者の場合

私の場合は鹿屋体育大学という存在は前から知っていたのですが、実際にセンター試験が終わってから志望校に設定しました。

そのため、オープンキャンパスにはもちろん行けなかったですし大学の詳しい情報は親と血眼になってネットで調べまくりました。

今となってみればほかにもいい情報収集の方法はあったのになと思うことはありますが、人の性格は十人十色。勉強と同じで自分に合った方法で探していったら良いと思います。

共通テストと二次試験

高校入試と最も違うといってもいい点、それは試験が二段階構成になっている点ではないでしょうか。

多くの場合高校入試は「5教科の学科試験」のみだったかと思います。しかし大学入試は「共通テスト」と「大学独自の二次試験」の2つの関門が待ち構えています。

ほとんどの大学が2つの試験の合計点数で合否を判断しますので、どちらの試験も手を抜くことができないです。

共通テスト

おそらく大学を受験する人のほとんどが受けるこの共通テスト。

2021年度入試から実施されている試験です。前身のセンター試験から少しだけ出題形式が変わったようですが、私は専門家ではないので詳しいことは正直わかりません。

しかし、共通テストは共通テストの勉強が必要ということだけは言えます。

私がセンター試験を受けた際もそうでしたが、このテストは時間との戦いです。その時間配分の感覚を身に着けるためにもまずは過去問を実際のタイムスケジュール通りの解くことを強くお勧めします。

よく「二次試験の対策してればセンターもいける」と私が高校生の頃に言っていた友人がいましたが、実際受けてみるとセンターはセンター、二次は二次なのです。共通テストも侮らずしっかりと対策をしていきましょう。

二次試験

大学入試最大の関門とも言える二次試験。大学入試というとこの試験を思い浮かべる人も多いと思います。

こればかりはもう一つしか言えません。

たくさん過去問を解く!!!これに尽きます。

もう私から言えることはこれ以上のこともこれ以下のこともありません。

筆者の対策

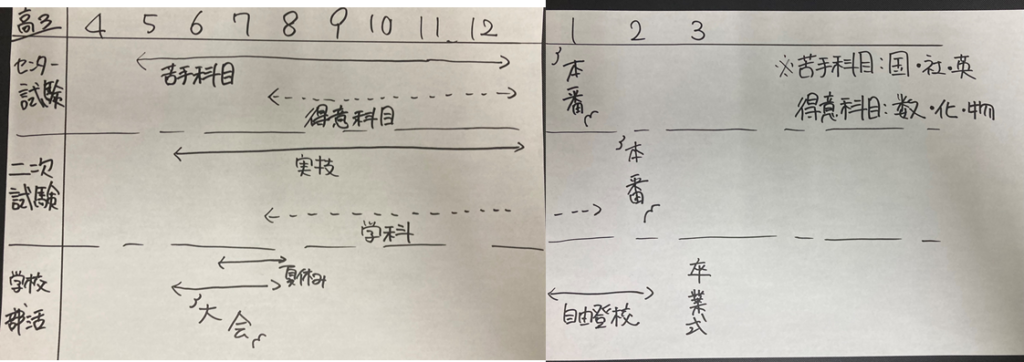

ここで体育大学生である筆者の受験期(高校3年生)のスケジュールをお見せしたいと思います。

私は文系科目がひどく苦手だったため文系科目の勉強は比較的早めに始め、時間の比重も比較的大きくしていました。

二次試験の対策ですが、体育大学には二次試験で実技試験がありますのでその対策も少しづつ行っていました。しかし私立の大学は学科試験があります。その両立も難しいところではありました。

ここで注意してほしいのは、私が勉強し始めた時期は遅すぎるという点です。

早い人はセンター対策は2年生の夏前から始め、二次試験対策も2年生の冬休みから始めている人も少なくはありません。

対策を早く始めて損することなんて一つもありません!むしろ得だらけです!今受験生の人たちはもちろんやっていると思いますが、高校2年生以下の君も今日から!初めてみましょう。

鹿屋体育大学の入試

前回の記事にも書いたように鹿屋体育大学は日本で唯一の国立体育大学です。

そのため、「他の大学と違うところ」を把握して入試に臨む必要があるのです。

他の大学と違うところ

まずは国公立大学との比較をしてみましょう。

| 他の大学 | 鹿屋体育大学 | |

| 共通テスト (旧センター試験) | 基本的に5教科8科目 | 国語または数学から1科目 理科または社会から1科目 (理科基礎は2科目) 外国語から1科目 |

| 二次試験 | 大学独自の学科試験 | 実技試験 (陸上、水泳、テニス、 運動能力検査などから選択) プレゼンテーション +口頭試問 |

| 配点 | 共テ110点・二次440点 (東京大学) 共テ180点・二次820点 (一橋大学) | 共通テスト600点 実技試験300点 プレゼンテーション100点 |

上の表からわかる鹿屋体育大学の入試の特徴としては

- 共通テストで受ける科目数は少なくて良い

- 文系科目のみor理系科目のみでも受験可

- 実技試験があるので勉強だけではなく体を鈍らせないことも重要

- プレゼンテーション能力も必須

- 体育大学だけど共通テストの配点が高い

共通テストの科目

他の大学(特に国公立大学)はいわゆる国数英理社の5教科8科目すべてを受験することが基本になります。

一方で鹿屋体育大学は先ほども書いた通り3教科で受験をすることができます。また、3教科で良いので私のように文系科目が苦手な人は数理英の理系科目で、理系科目が苦手な人は国社英の文系科目で受験することができます。

これだけ聞くと「あれ?楽勝じゃん?」と思うかもしれません。

確かに5教科勉強しなければいけない環境よりは3教科で良いという環境のほうが楽です。しかし、大学受験は油断した人が負けです。

どんな状況でも全力を注がなくではいけないのが大学受験ですのでまさに油断大敵です。

二次試験

実技試験

二次試験の要となってくるのはやはり実技試験です。実技試験の種目は以下の10種目(スポーツ総合課程の場合)から選択することになります。

- 陸上

- 器械運動

- 水泳

- バスケットボール

- バレーボール

- 海洋スポーツ(セーリング)

- 海洋スポーツ(ローイング)

- 運動能力検査

ちなみに武道課程は柔道または剣道から選択することとなります。

皆さんが気になるのは運動能力検査ではないでしょうか。

運動能力検査は自転車エルゴメータ、垂直跳び、リバウンドジャンプ、敏捷性テストの4つから構成される試験となっています。

私自身はこの試験を受験していないので詳しいところまではわかりませんが、「タイシン」などの体育大学専門予備校に問い合わせればもっと詳しい内容を聞くことができるようです。

また、「タイシン」では運動能力検査の対策もしてくれるようです!

ここで一つアドバイスとしては専門種目に絶対的な自信がない限りは運動能力検査での受検をお勧めします。

あまり詳しいことは言えないのですが、運動能力検査は得点が高くなりにくいが低くなりにくいようです。

プレゼンテーション+口頭試問

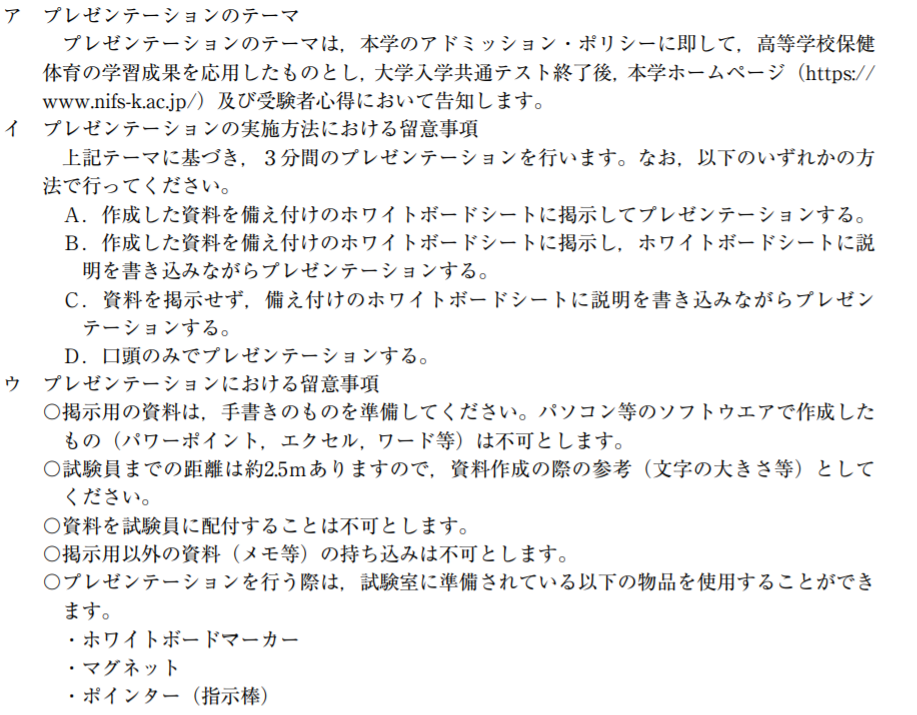

この試験は2021年度入試から採用された試験のようです。

詳しい内容などは「タイシン」などの予備校に問い合わせることをお勧めします。

配点

他大学では共通テストよりも圧倒的に二次試験の配点が高いなんて大学も珍しくありませんが、鹿屋体育大学は共通テストの配点が二次試験の1.5倍とどちらかといえば共通テストに比重が置かれている入試方式となっています。

筆者の鹿屋体育大学入試

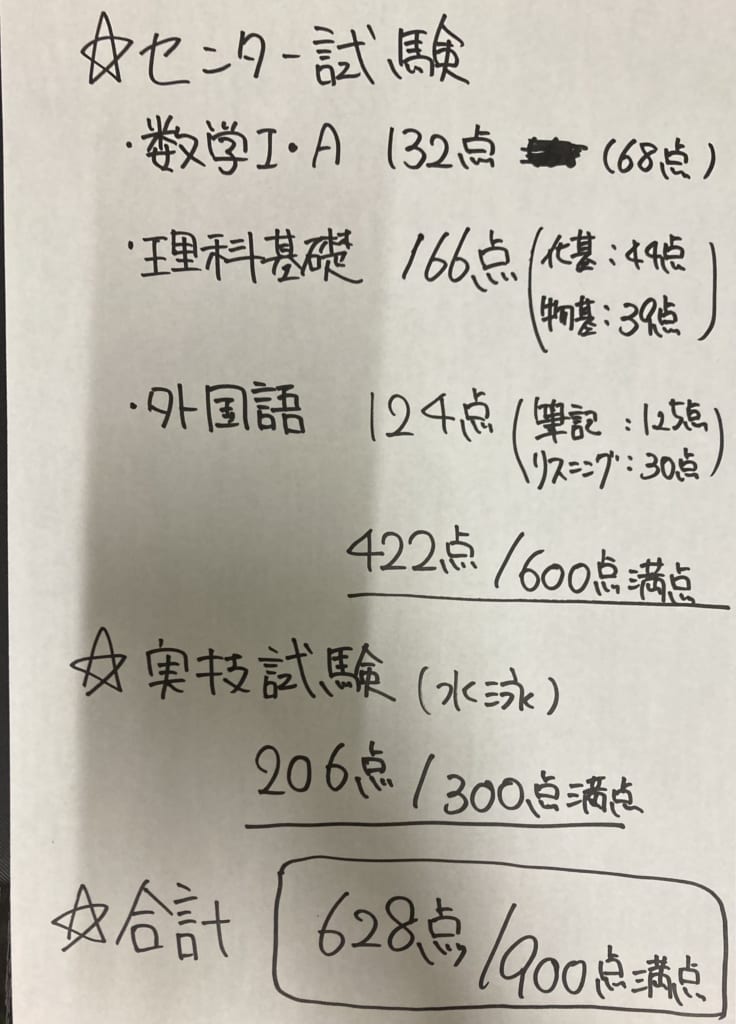

最後に私自身の入試成績を赤裸々に公開したいと思います。

総括としてはセンター試験で滑ってしまった分を実技でギリギリ取り返したといったところでしょうか。

私は文系科目(特に国語)が苦手だったので理系科目で受験しました。このセンター試験の結果は鹿屋体育大学受験者の中で下の上みたいです。

二次試験は水泳に圧倒的自信があったので迷わず水泳で受験しました。私は7割弱を取ることができ合格することができました。

しかし、実技試験を水泳で受験した20人弱のうち受かったのは私を含めてたったの2人。本当に圧倒的自信がない限りは運動能力検査で受験したほうがよさそうです。

受験は孤独

長々とした文章をここまで読んでくださり本当に感謝します。

よく「受験は団体戦」といわれることがあると思います。確かにその側面もあります。仲間との結束、家族の協力なしでは受験を乗り越えることはできません。

だがしかし!最後に頼りになるのは自分自身です。いくら仲間や家族に支えられても自分がやらなければ落ちますし、自分がやる気になれば合格できます。

「仲間を蹴落としてでも3月に笑っているのは自分だ!」と思うくらいの気迫で受験に臨んでいってください!