こんにちは!早稲田大学文学部のめろです。

専攻って、一度決めたらもう変えられないもの?

自分の“得意じゃない分野”に飛び込むのって、やっぱり無謀?

そんな固定観念が、アメリカ留学で少しずつ壊れていきました。

高校からずっと“文系一筋”だった私が、まさかアメリカの大学でビジネス専攻に挑戦する日が来るなんて。

慣れない英語、数字だらけの課題、ネイティブの早口プレゼン…。それでも挑戦を続けた先に、“意外な強み”が見えてきたのです。

本記事では、専攻チェンジのきっかけから、苦手との向き合い方、そして自分の中にあった「言葉の力」との再会まで、リアルな体験をお届けします。

目次

はじめに

文学部からビジネス専攻へ?

私は日本の大学では文学部に所属していましたが、現在はアメリカのカリフォルニア大学アーバイン校(UCI)で、International FinanceとDigital Marketingを専攻しています。

「えっ、文学部だったのにファイナンス?」「マーケティングって数字も使うけど、文系でもできるの?」そんな声が聞こえてきそうですが、実際のところ、私自身も最初はそう思っていました。

高校生の頃の私は、いわゆる“文系”科目が好きで、数字や理系分野にはまったく自信がありませんでした。国語や日本史、倫理のような「人の考え方や背景にふれる教科」が好きでした。正解が1つに決まっている問題よりも、「自分はどう感じたか」「なぜそう思うのか」を言葉にする授業のほうが、自然と集中できたのを覚えています。そうした積み重ねから、大学進学のときも迷わず文系を選び、文学部へ。特に強い夢があったわけではないけれど、「本を読むのが好き」「文章を書くのが得意」――そんな自分の“好き”に正直に進路を決めました。

当時は、「いつか言葉を使った仕事に就けたらいいな」くらいの、ぼんやりとした気持ちだったと思います。

「まさか自分が…」という驚きの始まり

そんな私が、なぜ今アメリカでビジネス専攻を学んでいるのか?

数年前の自分がこの状況を知ったら、きっと「信じられない」と笑うと思います。自分でも、「どうしてこうなった!?」とツッコミたくなるくらいの展開です。でも、その“まさか”の選択こそが、私の考え方や視点を大きく変えてくれました。

最初は「英語を学ぶための留学」のつもりだったのに、いつの間にか“学びの中身”そのものを変えることになり、自分の得意や苦手、将来の見え方までもが変わっていったのです。

もちろん、最初は戸惑いもたくさんありました。「本当にやっていけるのかな?」という不安と、「でも今しかできないかもしれない」という好奇心。その間で揺れながら、私は“専攻チェンジ”という選択をしました。

今回は、そんな私の経験をありのままに綴ってみようと思います。文学部からビジネス分野に挑戦したことで見えた景色、悩み、そして手に入れた新しい視点――。

この記録が、今「進路どうしよう…」と悩んでいる高校生や、少しでも新しいことに挑戦したいと思っている誰かの背中を、ほんの少しでも押せたら嬉しいです。

なぜ専攻チェンジ?アメリカで起きた心の変化

「英語だけでいいの?」と気づいた瞬間

留学を決めた当初、私の頭の中にあったのは「英語を話せるようになりたい!」という想いだけでした。TOEICの点数アップ、日常会話の習得、アメリカの文化体験――そんな目標に胸を膨らませていた一方で、「留学中に何を学ぶか」については、あまり深く考えていなかったのが正直なところです。

でも、実際にアメリカで生活を始め、現地の学生と同じ教室で授業を受けるようになると、だんだんとある疑問が湧いてきました。

「英語が話せるようになるだけで、本当にいいのかな?」

現地の大学生たちは、ただ英語を話すのではなく、その言語を使って、ビジネス、政治、デザイン、テクノロジー…さまざまな分野で専門性を磨いていました。「英語を学ぶこと」と「英語で学ぶこと」は、まったく違う。そう実感した瞬間でした。

そして、UCIでの授業登録の時期が来たとき、ふと自分に問いかけました。

「せっかく異国の地に来たのに、日本と同じ“文学”をそのまま続けるだけでいいの?」

もちろん、文学という分野には今でも大きな魅力を感じていましたし、言葉を深く扱うという点では、むしろ英語で文学を学ぶのも面白いかもしれないとも思いました。でも、その一方で、「この機会に、今まで触れたことのない分野にも飛び込んでみたい」という気持ちがどこかに芽生えていたのです。

「せっかくなら、英語だけでなく、“学びのフィールド”ごと変えてみたい」そんな直感が、私の中でじわじわと強くなっていきました。

初めて出会ったマーケティング&ファイナンスの世界

そのとき、目に入ったのが“Digital Marketing”と“International Finance”という科目群でした。今までの自分の進路ではまったく触れてこなかった分野。でも、なぜか気になって、興味が湧いて。

「マーケティングって何するんだろう?」「ファイナンスって本当に文系でも大丈夫なの?」

そんな疑問とワクワクが入り混じる感覚を今でも覚えています。そして私は、あえて“未知の分野”を選ぶことにしました。

理由はシンプル。「今しかできないことをやってみたい」と思ったからです。留学は、自分のこれまでの枠を超えて、いろんな可能性に触れるチャンス。英語だけじゃなく、学びの“フィールド”ごと変えてみることで、自分の世界がもっと広がるかもしれない。そんな直感が働いたのだと思います。

不安もたくさんありましたが、それ以上に「やってみたい」という気持ちの方が大きかったです。

結果的にこの専攻チェンジは、私にとって大きな転機になりました。自分に“向いているかどうか”なんて、やってみなきゃ分からない。そう思って、一歩踏み出してみてよかったと心から思っています。

ファイナンスの授業で感じた壁とおもしろさ

初回の授業で撃沈した話

私が最初に履修したFinanceの授業は、「Fundamentals of International Finance」というものでした。「ファイナンスの基礎」とは言っても、これまで数字の世界とは無縁だった文学部出身の私にとっては、未知の言語に挑むようなものでした。名前からしてすでにハードルが高そうでしたが、実際の内容も想像以上にチャレンジング。

授業が始まると、さっそく教授の口から飛び出したのは「currency exchange(為替)」「interest rate(利子率)」「hedging(ヘッジ)」「arbitrage(裁定取引)」といった専門用語の数々。それをさらに専門的な用語で説明するものだから、話についていくどころか、英語を聞いているのか呪文を聞いているのか分からない状態に…。しかも教授は容赦なくネイティブスピードで話し続け、気づけばノートは真っ白のまま、頭の中はパニック状態。

「…これは完全に場違いだったかもしれない」そんな不安がどっと押し寄せ、教室を出たあとは、正直かなり落ち込みました。

「やっぱり文学部出身がファイナンスなんて無理だったんだ」と、自分の選択を後悔しそうにもなりました。

でも、不思議と、あきらめるという選択肢は浮かびませんでした。その理由のひとつは、ファイナンスが“ただの数字の羅列”ではないと気づいた瞬間があったからです。

最初こそ意味がわからなかった講義内容も、「これって実は、世界のお金の流れを読み解くためのルールなんだ」と思った瞬間、少しだけ見え方が変わったのです。それはまるで、これまで白黒だった世界に、少しずつ色がついてくるような感覚でした。

もちろん、すぐに理解できるようになったわけではありません。

けれど、「なんでそうなるのか」「この変数は何を意味してるのか」と一つずつ調べていくうちに、「自分のペースでも、学んでいけるかもしれない」と思えるようになっていったのです。

「数字で考える」視点の変化

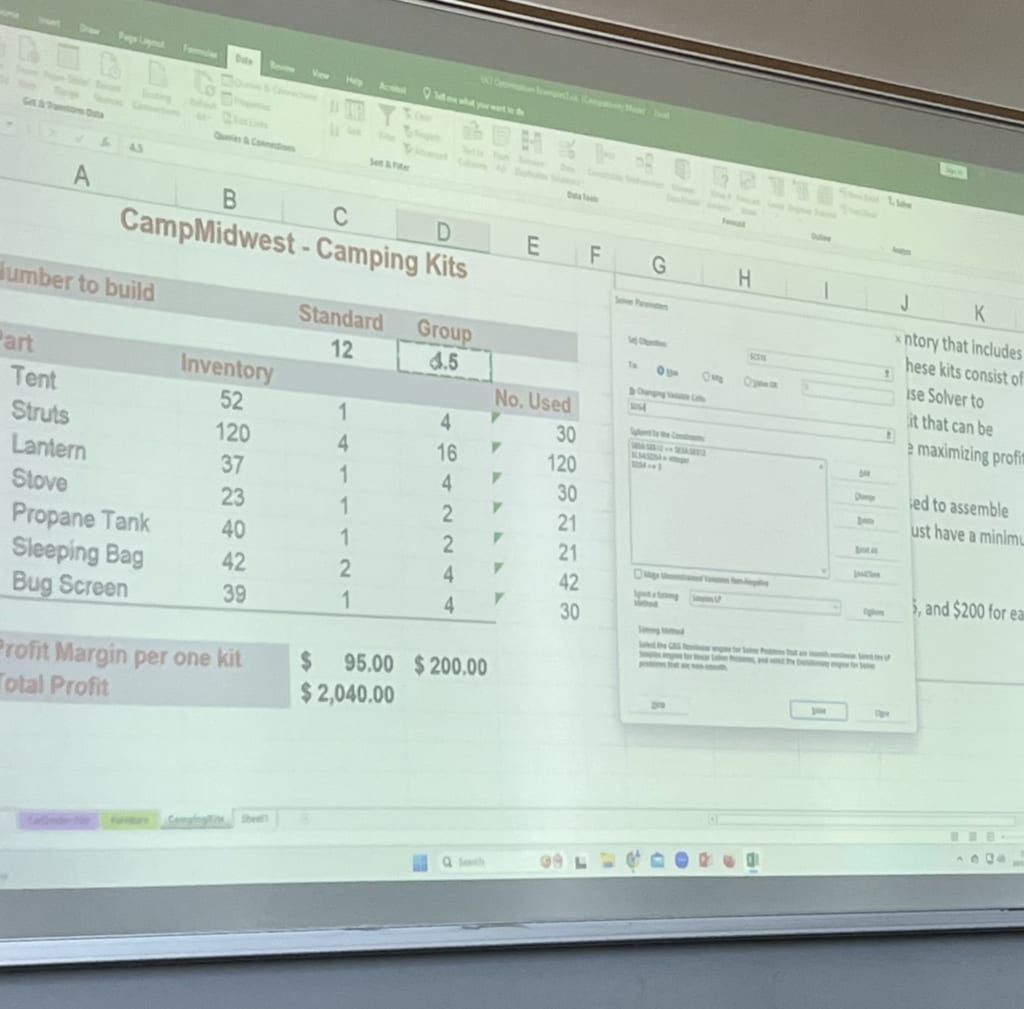

これは実際に授業で取り組んだ内容のひとつです。

ExcelのSolver機能を使って、「キャンプキットを組み立てるとき、限られた在庫の中でどれだけ生産すれば利益が最大化するか?」というシミュレーションを行いました。まるでビジネスの現場で実際に意思決定をしているかのようなリアルな課題に、最初は戸惑いしかありませんでした。

「Solverって何?」「制約条件ってどうやって設定するの?」

使い方も考え方も、すべてが初めてで、画面の前でフリーズ。文系の私は、数字を“読む”のではなく“使う”という経験自体がほぼなかったのです。でも、悩みながらも実際に手を動かしてみると、少しずつ変化が現れました。

変数のひとつひとつに意味があること、数字の配置や変動が結果にどんな影響を与えるかを目で見て感じるうちに、だんだんと「数字=難しいもの」という印象がやわらいできたのです。感覚的に言えば、今まで「感情」や「言葉」で考えていた脳みその一部に、ひとつ新しいチャンネルが開いたような気がしました。

文系であっても、考え方しだいで数字と仲良くなれる。

数字を味方につけて判断するって、案外おもしろいかもしれない――そんなふうに思えたのは、私にとって大きな発見でした。

社会を数字で読むってこういうことかも?

また、ある日の授業で、教授がこんなことを言いました。

「Financeは世界のしくみを数字で読み解く方法です」

この一言で、私の中のイメージががらっと変わりました。

Financeは、通貨の動きや経済の流れを“人間の活動”として捉え直すためのレンズ。つまり、“社会を理解する言語”の一つだったのです。

そこから私は、授業についていくために必死で勉強を始めました。分からない単語は毎回辞書を引き、わからなかった講義は動画で何度も見返し、授業後には教授やクラスメイトに質問しに行きました。

面白いのは、苦手意識があったはずの数字にも、少しずつ意味を感じられるようになったことです。たとえば、「為替の変動」と聞いてもピンとこなかったものが、「日本で商品を売るグローバル企業にどう影響するか」まで見えてくると、急に身近に感じられました。経済ニュースも、ただの「遠い話」ではなく、「学んでいることとつながってる」と思えるようになったのです。

文学では“言葉で世界を読み解く”ことを学びましたが、Financeは“数字で社会を見る”新しい視点をくれました。

もちろん今でも、完全に得意とは言えません。でも、「わからない」から「ちょっとわかるかも」へ変わったあの感覚は、きっと今後の私の学び方や生き方にもつながっていく気がしています。

マーケティングとの出会いと“言葉”の活かし方

マーケティングって「伝え方の戦略」だった

ファイナンスの授業と並行して、私は「Digital Marketing」の授業も履修していました。

こちらも初めての分野で、最初は正直、「マーケティングって、広告とかインスタの投稿を考える感じ?」というくらいの認識でした。

でも、授業を受けるうちに、その考えはすぐに覆されました。

マーケティングとは、単なる「売る工夫」ではなく、「誰に、何を、どう届けるか」を考える戦略だということ。そしてその中心にあるのが、「人を理解する力」だということに気づきました。

例えば、ある商品を「高校生に売りたい」と考えたとき、年齢や性別だけでなく、どんな生活をしていて、どんなSNSを見て、どんな言葉に反応するのか。そういった背景や感情まで想像しながら、「この言葉なら伝わるかも」「この画像なら興味を持つかも」と考えるのです。

文学部で学んだ感性が活きた瞬間

私が日本の文学部で学んできたことが、意外にもマーケティングの世界でも活きました。

小説や詩の読解を通して磨いてきた「言葉のニュアンスに敏感になる力」「背景を想像する力」が、マーケティングでも必要とされていたのです。

授業では、実際に「自分がマーケ担当だったらどうするか?」を考える課題もありました。どんな商品をどんなプラットフォームで発信するか、キャッチコピーや投稿内容を具体的に考えるグループワーク。

ここでも、私は“伝え方”にこだわる癖が自然と出て、思わぬ場面でチームに貢献できたこともありました。もちろん、データ分析や数値の管理など、“理系的な要素”もたくさんあります。

でもそれ以上に、「伝え方」「届け方」に文系の力が問われる場面も多いと感じました。

実践ワークと“言葉の力”の再発見

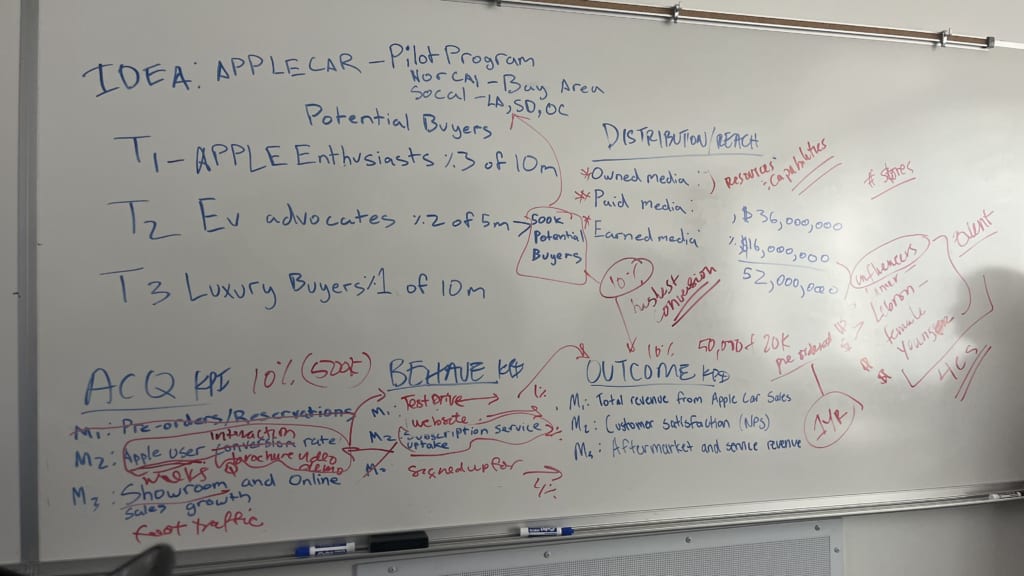

こちらは、マーケティングの授業で実際にチームで行ったブレストのホワイトボードです。

「Appleが電気自動車を発売するなら?」という仮想テーマで、ターゲット設定からKPI、販売戦略までをチームで設計しました。私は「どんな言葉や切り口が若い世代に届くか」を意識しながら、ストーリーの構成やメッセージの設計に関わりました。マーケティングの中で“言葉”を扱う仕事があると知り、より興味が深まりました。

英語での議論は大変でしたが、“言葉のセンス”が活きる場面もあるんだなと感じられて、自信にもつながりました。

マーケティングは、数字と感情、ロジックと共感のあいだにある学問。だからこそ、自分のような“文系出身のビジネス初心者”でも活躍の余地があるのかもしれない。そんな希望を感じることができたのは、大きな収穫でした。

学びの中で見えてきた「自分の強み」

スキルじゃなくて“視点”だった

留学前の私は、「自分にはこれといった強みがない」と感じていました。英語もネイティブのように話せるわけじゃないし、数学も苦手。人前で発表するのも得意ではない。そんな自分が、アメリカの大学でFinanceやMarketingの授業を受けるなんて、想像もしていませんでした。

でも、ビジネスの学びを続ける中で、少しずつ見えてきたものがありました。

それは、「自分の強みは“特別なスキル”じゃなくて、“視点”なのかもしれない」ということです。

たとえば、あるマーケティングのグループワークでは、「Z世代向けの新しい商品を提案する」という課題が出されました。アメリカ人のチームメイトは、トレンドや数字に強い人が多く、すぐに“売れそうなアイデア”を出してくれました。

でもその中に私は、「その商品を“誰が・どんな気持ちで・どんな場面で使うのか”」というストーリーを加えることで、よりリアルな提案にできるよう意見を出しました。

また、ファイナンスのプレゼンでは、数字の解釈に苦戦しながらも、「なぜこの変化が起きたのか」「社会や生活とどうつながっているのか」を丁寧に言葉で説明することで、教授から「視点が面白い」とコメントをもらえたこともありました。

数字と物語、両方をつなぐ力

私は、文学部で「物語を読む」「背景を想像する」「言葉を選ぶ」経験を積んできました。

それらが、数字や戦略に直結するわけではなくても、「人に伝える」「チームで動く」場面ではしっかりと力になってくれることを実感しました。英語がネイティブじゃないことや、ビジネス経験がないことは、確かに最初は不安でした。でも、「自分の視点」や「異なる背景」があるからこそ、気づけること・伝えられることがある。それに気づいたとき、私は初めて「自分にもできることがある」と思えたのです。

“強み”は、派手なスキルじゃなくてもいい。

自分が「これだけはこだわってきた」と思えるものや、無意識にやっていることの中にあるんだと思います。

苦手なことをやる意味。挑戦の中にある発見

最初は毎日が「置いていかれる感」だった

留学先でのビジネス専攻は、正直、最初から“楽しい”ことばかりではありませんでした。むしろ、「なんでこんなこと選んじゃったんだろう…」と何度も思ったくらいです。

ファイナンスでは数字とにらめっこ。マーケティングでは、英語ネイティブの学生たちに囲まれてのプレゼンやディスカッション。

知らない単語、慣れない表現、即レスを求められるテンポの速い授業。自分だけ取り残されている気がして、焦りと悔しさで泣きそうになった日もありました。

でも、そんな“苦手ゾーン”にあえて身を置いてみて、私は気づいたことがあります。

それは、「苦手なことに挑戦すると、自分の“新しい得意”が見えてくる」ということです。

小さな成功体験が“できるかも”に変わる瞬間

最初はまったく歯が立たなかったファイナンスの数式も、意味や背景を1つずつ丁寧に調べていくことで、「これは一体何のために使われているのか」が少しずつ見えてくるようになりました。ただの記号のように見えていた数式が、企業の意思決定や社会の流れを支えている“しくみ”だとわかったとき、頭の中でパズルがひとつカチッとはまった感覚がありました。

プレゼンも同じです。最初は話すのが苦手で、授業中の発言も自信が持てませんでした。でも、授業が終わるたびに「どこが伝わりにくかったかな」「言い換えたらもっとよかったかも」と自分の発言をメモし、改善点を洗い出すようにしました。

次の授業ではその反省を活かして話してみて、また振り返る——そんな地道なサイクルを繰り返していくうちに、少しずつですが「ちゃんと伝わったかも」と思える瞬間が増えていきました。

できなかったことが、“ちょっとできるようになった”と実感できるあの瞬間は、すごく嬉しくて、何より自信につながります。たとえ小さな一歩でも、それが「できるかも」に変わったことで、挑戦すること自体が楽しくなってきたのです。

そんなふうに、自分の中に少しずつ光が差し込んでくるような経験を、私は留学先の学びの中でたくさん味わいました。

「苦手」の中にも、自分らしさはある

もし私が、“得意なことだけ”に専念していたら、ここまでの成長はなかったかもしれません。

「苦手を克服する」というよりは、「苦手な中にも“自分らしさ”を見つける」という感覚に近いです。

そしてなにより、“できなかったこと”が“ちょっとできるようになった”という実感は、自信につながりました。それは小さな成功体験かもしれないけれど、私にとっては大きな意味を持つものでした。

挑戦は、失敗するかもしれないから怖い。

でも、挑戦しないと「自分の可能性」は一生わからないままかもしれない。

そう考えると、ちょっとの不安よりも、一歩踏み出すことの方がずっと価値があると思えるようになったのです。

おわりに:高校生へ伝えたいこと

一歩踏み出すと、見える景色が変わる

もし今、「なんかモヤモヤする」「将来やりたいことがわからない」って思っている人がいたら──

その気持ち、すごくよくわかります。私も、ずっとそうでした。文系のままでいいのかな? このまま大学生活が終わっていいのかな?って。でもひとつ、今だから言えることがあります。

それは、「ちょっとやってみようかな」の一歩が、想像以上に遠くまで連れていってくれるってこと。

最初は、小さなきっかけでいいんです。

気になる授業をひとつ取ってみる。

知らない分野の本を読んでみる。

自分とは違うタイプの人と話してみる。

その小さな“踏み出し”が、少しずつ、自分の見ている世界を変えてくれます。私にとってそれが、「文学部からビジネス専攻へ」の選択でした。

もちろん、怖くなかったと言えば嘘になります。「ついていけなかったらどうしよう」「失敗したら恥ずかしい」って、不安でいっぱいでした。でも、その不安の奥には、ほんの少しのワクワクもあって。そのワクワクを信じて、一歩踏み出してみたら思っていたより、世界は優しかったし、面白かった。私たちは、いつからか「自分はこれくらいの人間だ」って決めつけてしまうけど、本当はもっといろんな可能性を持っていると思うんです。

だから、「なんか気になるな」「やってみたいかも」って思ったら、ぜひ、その気持ちを大事にしてあげてほしい。

自分の未来にワクワクするための選択、してみませんか?きっと、その先には、今とはちょっと違う景色が待っています。