立教大学経営学部国際経営学科2年生のだにえるです!

今回は、私の秋学期の目標についてシェアしてみようと思います。実は今学期から来年の7月まで、約1年間の交換留学に挑戦することになりました。

留学先はドイツです!

この記事を書いている時点で、ドイツに来てからちょうど2週間ちょっとが経過しました。最初の頃は慣れない環境や言語の違いに戸惑うことも多かったのですが、少しずつ生活リズムもつかめてきて、「ああ、留学生活が本格的に始まったんだな」という実感が湧いてきています。

留学といえば、語学の勉強や授業だけを想像しがちかもしれません。

でも実際には、それ以上に多くの経験や出会い、挑戦が待っているのが海外での学生生活だと思います。

私自身、ドイツに来る前は「留学中に何を学べるのか」「どんな友達ができるのか」とワクワクしている一方で、「言葉や文化の違いにうまく対応できるかな」という不安もありました。

しかし、実際に生活してみると、その不安も少しずつ楽しみに変わってきます。例えば、街中で現地の人とやり取りをするだけでも、毎日が新しい学びの連続ですし、同じ留学生でも国や文化が違う人たちと話すことで、自分の視野がどんどん広がっていく感覚があります。

この一年間は、語学力の向上はもちろんのこと、課外活動や旅行、友達作り、さらにはSNSやブログなどを通した発信活動まで、さまざまなことに挑戦するつもりです。留学中にしかできない経験をできるだけ多く積み重ねて、自分の成長に繋げたいと思っています。

今回の記事では、私が考えている秋学期の目標をいくつかのカテゴリーに分けて紹介していきます。留学に興味がある大学生や高校生、他の大学生の大学生活の様子を知りたい人にとっても、参考になれば嬉しいです。

目次

授業

留学先での専攻

私は日本では立教大学の経営学部国際経営学科に所属していました。

2年生の秋学期から約1年間、学部間で協定を結んでいるドイツの大学で過ごします。そのため、留学先でも専攻はこれまでと同じく国際経営・ビジネスです。

私がドイツに来た理由の一つとして、日本とは違った「ドイツの労働文化」や、「ドイツ・ヨーロッパ圏の休日文化」があります。

私自身色々なアルバイトを経験していたり、これまで日本で生きてきて、色々な労働観に触れてきたつもりですが、どこか「必要以上に頑張りすぎる労働文化」が日本には蔓延しているような気がします。

労働だけにとどまらず、学校での「休みは悪!」などといった体調不良等の割と仕方ない理由でも休みにくい文化には今まで何となく違和感を感じてきました。

このまま大学をストレートに卒業したら、自分の中に違和感を抱えたまま社会に出て、同じような労働文化に悩まされ続けるのでは・・・?

ということで、少し日本とは違った労働観や休日観を持つドイツに来てみました。

具体的に学ぶ内容は立教大学の経営学部と同じく、マーケティング・マネジメント・リーダーシップ・アカウンティング・ファイナンスの中から選びます。

多分中でも私の興味と合うのは「マネジメント」や「リーダーシップ」なので、その辺の授業を多くとることになると思います。

授業で好成績を収めたい理由

秋学期は私は大学に通い、日本と同様経営学・ビジネスの授業を受講します。

春学期はあわよくばインターンができるといいなあ・・・なんて思っているので、その履歴書ようにも、なるべく成績は高くキープしておきたいと思っているのですが、わかりません。

ドイツの大学はとにかく宿題が多い!拘束時間が多い!なんていうので、大丈夫かなあ。なんて今からちょっと不安だったりします。

なによりドイツを選んだ理由の一つが、奨学金制度が充実していること。

今学期分の奨学金は、ありがたいことに既にもらえることになっているので良いのですが、来学期分ももらいたい!と思っています。

家族に一部お金を借りてここにきているので、なるべく早く返したいんです。

インターンのためにも、奨学金のためにも、授業の成績はなるべく高くキープできるように日々心掛けていきたいですね。

語学(IELTS,TOEIC,ドイツ語)

今はちょうどここに来てから2週間ちょっと。留学生活も少しずつ慣れてきて、毎日の生活のリズムもできてきたところです。

せっかく留学に来たからには、やっぱり頑張りたいのは「語学」です。授業も英語で行われていますし、これから先のキャリアを考えても、英語力をしっかり伸ばしておくことは大きな意味があると思っています。

今学期の目標としては、IELTSとTOEICの受験を予定しています!

TOEICについては、大学を通してオンラインのIPテストが受けられるはずなので、それを受験しようと思っています。定期的に自分の実力を確認できる機会があるのはありがたいですし、モチベーションにもつながります。

IELTSに関しては、ドイツ国内で受験を考えています。英語力を測る試験は数多くありますが、IELTSは留学や大学院進学を視野に入れると必要になる可能性が高い試験なので、このタイミングで挑戦しておきたいと思っています。

ただ、実際にドイツで生活してみると、思っていたよりも「英語を使う機会」が少ないことに驚いています。ドイツだからといって誰もが流暢な英語を話すわけではなく、むしろドイツ語が分からないと生活に困る場面が多いんです。

買い物や役所の手続き、日常的なやりとりなど、やっぱり現地の言葉が必要になります。授業では英語を使う予定なのですが、それ以外の場面では「英語が通じない」という壁に直面しているのが正直なところです。

さらに、唯一英語を使う機会といえば、留学生同士での会話なのですが、これもなかなか一筋縄ではいきません。世界中から集まってきているので、それぞれに強いなまりがあって、聞き取るのが本当に大変です。特に今はまだ英語だけで生活し始めて間もないので、なおさらです。

もちろん、それも「英語の多様性」を学ぶ機会だと前向きに考えるようにしていますが、理想としていた「留学すれば自然に英語が伸びる」というイメージとは少し違っていて、思った以上に努力が必要だなと感じています。

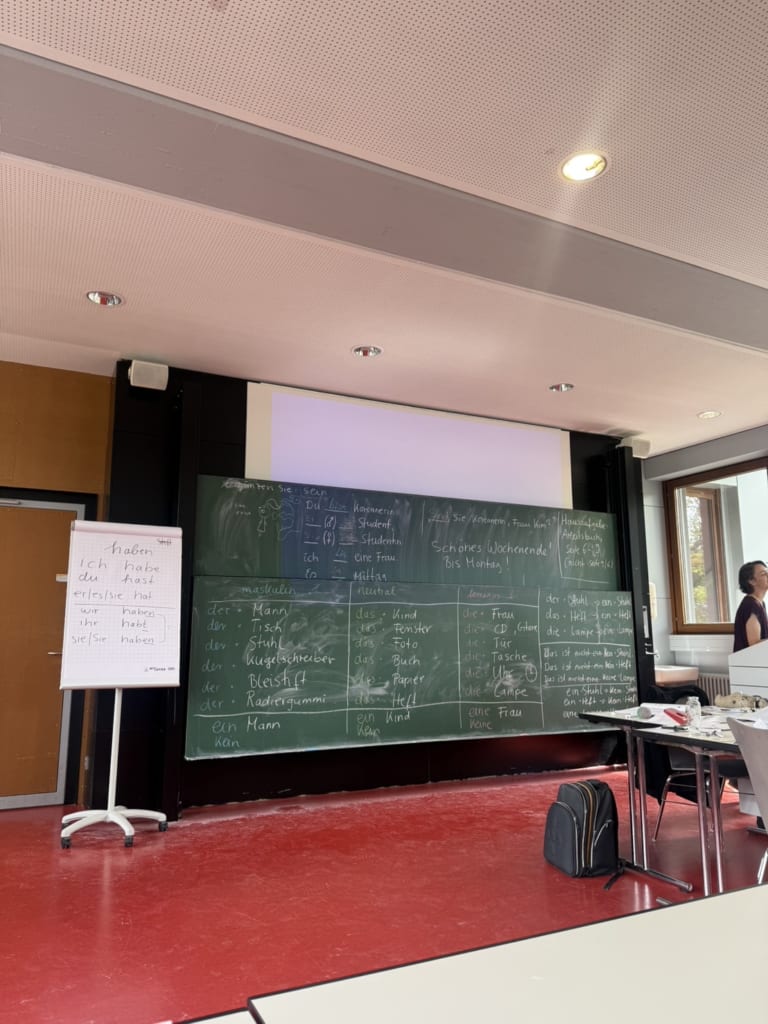

そしてもう一つ、大きな課題がドイツ語です。今は大学が用意してくれているプレコースに参加しているのですが、一番下のレベルのクラスにもかかわらず、すでにかなりきついと感じています。ドイツ語は文法も独特で、単語の性や格変化など、覚えることが山ほどあります。ただ、逆に言えば「毎日の生活で使わざるを得ない」状況なので、学んだことを実際にアウトプットできる環境が整っているとも言えます。

将来的には、ドイツでインターンシップに参加することも視野に入れているので、そのためにもドイツ語のスキルは必須です。理想を言えば、今学期から来年にかけてB1レベルくらいまでは到達したいと考えています。B1といえば「日常生活で困らない程度に話せる」レベルなので、そこまでいければ大学生活もインターンもずいぶん楽になるはずです。もちろん、道のりは簡単ではありませんが、毎日の小さな積み重ねを大事にしていきたいと思います。

英語とドイツ語、二つの言語を同時に勉強するのは正直かなり大変です。授業の課題や生活のこともあるので、どちらか一方に集中できるわけではありません。ただ、その分だけ「留学だからこそ得られる学び」があるとも感じています。普段なら英語だけを勉強するところを、実際に必要に迫られてドイツ語にも取り組む。大変ですが、その状況自体が自分を強くしてくれるのだと思います。

まずは目の前の授業やプレコースを一つずつこなしていきながら、TOEICやIELTSに向けて計画的に勉強を進めていきたいです。そして、生活の中ではできる限りドイツ語を使ってみる。たとえ拙い表現でも、積極的に声に出すことを習慣にしていきたいと思います。

秋学期が終わる頃、自分の英語力とドイツ語力がどのくらい伸びているのかはまだ分かりませんが、少なくとも「留学中に語学に真剣に向き合った」と胸を張れるような時間にしたいです。試験のスコアや語学レベルといった目に見える成果も大切ですが、それ以上に、自分の中で「成長した」という実感を持てることが一番の目標です。

課外活動

留学生活において大切なのは学業や語学の勉強だけではないと思います。

もちろん授業や課題は一番の優先事項ですが、それと同じくらい私が大事にしたいのが課外活動です。せっかくドイツという多文化社会に身を置いているのだから、ここでしかできないことを積極的に経験したいし、たくさんの友達を作りたいと考えています。

ドイツは移民大国と言われるだけあって、本当に多様な人々が共生しています。留学生に限らず、街を歩くだけでもいろいろなバックグラウンドを持った人に出会います。

日本では、外国人を見かけるとつい英語で話しかけてしまうことが多いですが、それは相手によっては「いつまで経っても外国人扱いされている」と感じさせてしまう場合もあると聞きました。

一方でドイツでは、明らかにドイツ出身ではなさそうな私に対しても、普通にドイツ語で話しかけられることが多いです。最初は少し戸惑いましたが、それが当たり前のように成立しているのは、やはり移民の多い国ならではだと思います。

いろいろな人種や文化が自然に混ざり合い、互いを特別視することなく生活している雰囲気を感じられるのは、とても新鮮で魅力的です。

そうした社会の中では、自然とさまざまな文化を体験するチャンスが巡ってきます。例えば、ドイツの街ではラテンパーティーが頻繁に開かれていますし、ユダヤ人の方々によるコンサートやトルコ人コミュニティのベリーダンス教室など、本当に多彩なイベントがあります。

日本で日本人として普通に過ごしていたらなかなか出会えないような文化や芸術が、ここでは日常的に触れられるのです。私は昔からダンスや音楽に強い興味があるので、そうした場に積極的に参加して、自分の世界を広げていきたいと思っています。

秋学期が終わる頃には、どれくらい友達ができているのか、どんな文化に触れられているのか、今からとても楽しみです。忙しい毎日の中でも、自分の興味や好奇心を大事にしながら、一つ一つの活動を丁寧に楽しんでいきたいと思います。

新しい景色をたくさん見に行く

ドイツはヨーロッパの真ん中に位置していて、いくつもの国と国境を接しています。そのため、少し電車に乗るだけで別の国に行けてしまうのです。

日本にいると「海外旅行」というと飛行機に乗って長時間かけて行く大イベントというイメージですが、ここでは「週末にちょっと隣の国へ」という感覚で旅ができてしまうのです。これは本当にヨーロッパ留学ならではの特権だと思います。

実際に、先週末には1泊2日でスイスに行ってきました。訪れたのはチューリッヒ、バーゼル、そしてルツェルンです。

どこもそれぞれの魅力がありましたが、特に印象的だったのはルツェルンで見た風景です。牛乳パックに描かれているような、緑豊かな草原と、放牧されている牛たち、そして背景にはそびえる山々。

空はどこまでも青く澄んでいて、その光景を目の当たりにしたとき、思わず「絵葉書の世界だ!」と声が出てしまいました。写真で見るのと実際に自分の目で見るのとでは全く迫力が違い、自然の美しさに心を奪われました。

このように、ドイツに住んでいるからこそ実現できる週末旅行は、私にとって大きな楽しみのひとつです。今いる地域からはフランスやスイスが近く、電車やバスを使えばすぐに行けます。

もちろん飛行機を使えばさらに遠くへも足を伸ばせます。時間とお金の許す限り、できるだけ多くの国を訪れたいと思っています。

ただ、隣国だけでなく、ドイツ国内にも見どころは数え切れないほどあります。北の方ならベルリンが有名で、歴史的な背景や現代アートの街として知られています。南に行けばミュンヘンやフランクフルトなど大都市がありますし、それ以外にも大小さまざまな街や村に個性豊かな魅力があります。

日本とほぼ同じ広さの国土を持つドイツですが、地方ごとに文化や方言が違っていて、まるで一つの国の中にいくつもの小さな世界があるようです。

さらに、この時期ならではのイベントも見逃せません。秋といえばミュンヘンのオクトーバーフェスト、冬には各地で開かれるクリスマスマーケットがあります。特にクリスマスマーケットは、ドイツを代表する風物詩のひとつで、街ごとに雰囲気や特色が異なります。

屋台のホットワインや手作りのオーナメント、イルミネーションに彩られた広場……。想像するだけで心が躍ります。こうした季節ごとのイベントを体験することも、留学生活をより豊かにしてくれるはずです。

私はもともと一人旅が好きで、日本にいた頃もアルバイトをしては、弾丸で旅行に出かけていました。これまでにベトナムや台湾、沖縄などを訪れたことがあります。短い時間でも現地の空気に触れるだけで、自分の中の世界が広がっていく感覚が大好きでした。

そんな私にとって、ヨーロッパはまさに天国のような場所です。電車やバスで気軽に国境を越えられるというのは、日本ではなかなかできない経験ですし、移動そのものが冒険の一部のように感じられます。

秋学期の間に、いったいどれだけの場所を訪れることができるのかは分かりませんが、少なくとも「ここに来て良かった」と心から思える瞬間をたくさん経験したいです。

気の合う友達、一緒に頑張れる友達を見つける

ドイツは世界中から人が集まる国です。

だからこそ、高い志を持ってやってくる人や、自分の目標に向かって真剣に努力しているドイツ人たちに出会えるはずだと思っています。実際、私自身もここに来るためには相当な準備と努力が必要でした。必要とされているお金の準備、語学試験の準備、生活基盤の確保……。それだけでも、この地で頑張る人たちの気持ちや覚悟をある程度理解できると感じています。

特に留学生の場合、自国を飛び出してドイツまで勉強しに来る人は、目的意識や好奇心が強い人が多いです。中でもベトナムやインド、南米、東ヨーロッパなど、さまざまな国から来ている人たちは、将来ドイツで働いたり住んだりすることを見据えてやってきている同年代も多く、覚悟のレベルが違います。彼らは日々の勉強や生活に対する態度も真剣で、見ているだけでも刺激を受けます。

例えば、最近よく一緒にいるペルー出身の女の子は、ドイツとペルーのダブルディグリープログラムを目指していて、普通の交換留学生の私たちよりも多くの試練に挑んでいます。帰国までにドイツ語のB1クラスを修了することが義務付けられていたり、インターンシップが必須で課されていたりと、スケジュールも内容もハードです。その分、彼女はプレコースの授業中も常に集中して勉強し、先生に積極的に質問する姿勢を見せています。一緒に授業を受けていても、その意識の差は明らかです。

正直に言うと、私がこのプレコースに参加した当初は、ドイツ語を学ぶこと自体に強いモチベーションがあったわけではありませんでした。どちらかと言えば「早くいろいろな人に会って友達を作りたい!」という気持ちの方が強く、授業に対してもあまり積極的ではなかったのです。

しかし、彼女の姿を見て、自分も負けていられない、と心から思うようになりました。少しずつですが、授業にも集中するようになり、わからないところは質問するようになりました。モチベーションの強さや意識の高さは目に見えない努力を支えているのだと実感しています。

留学生活では、こうした「一緒に頑張れる友達」の存在が本当に大切だと思います。授業や課題に追われる中で、同じ目標に向かって努力している仲間がいるだけで、自分の気持ちも引き締まります。単に話が合う友達ではなく、勉強や目標に対して刺激を与え合える仲間こそ、留学生活をより意味のあるものにしてくれるのです。

困難に直面したとき、相談できる相手がいることは大きな支えになりますし、成功や達成感を一緒に喜べる相手がいることは、努力の価値を何倍にもしてくれます。私はこの秋学期、勉強や課外活動、旅行などさまざまな経験を通じて、そんな友達を一人でも多く見つけていきたいと思っています。

発信活動の継続

秋学期が始まって、授業や語学、課外活動などに取り組む中で、もう一つ自分の中で大事にしたいことがあります。それはSNSやブログなどを通じた発信活動です。

私は普段からYouTubeでの動画投稿やブログ執筆を行っており、自分の経験や日常をどう切り取って表現するかを考えるのは、とても楽しい時間だと感じています。

発信活動をする楽しさは、単に自分の記録として残せることだけではありません。文章や動画の形にして他者に届けることで、思わぬ反応や共感をもらえる瞬間があります。それが、自分のやっていることに対する自信や達成感につながります。

たとえば、以前YouTubeに投稿した動画やブログ記事にコメントがついたとき、「読んで面白かった」「自分も挑戦してみたい」と言ってもらえたことがあります。こういう反応をもらえると、自分の経験や努力が誰かにとって価値あるものになっているんだな、と実感できるのです。

留学中は、日常そのものが発信のネタになる場面がたくさんあります。授業で学んだこと、街を歩いて感じたこと、友達との交流、週末旅行で見た景色……。日本にいた頃と比べて、驚くほど新しい刺激が多いので、毎日何かしら発信したくなる瞬間があります。

SNSやブログの発信を通じて、自分の成長の記録を残せることは大きな魅力です。留学生活は刺激的であっという間に過ぎてしまうため、日々の出来事を文章や写真、動画に残すことで、自分がどれだけ成長したかを後で振り返ることができます。

「あの時は英語でこんなことを話せなかったけど、今は少し自信を持って話せるようになった」「初めての国際交流で緊張したけど、今は友達と自由にコミュニケーションが取れるようになった」など、日常の小さな変化も記録しておくことで、後々自分の成長を実感しやすくなります。

発信活動を通じて、自分の成長や挑戦を形に残しつつ、少しずつスキルを高めていくこと。それがこの秋学期の大きな目標の一つです。自分の経験を誰かに伝える楽しさを感じながら、日々の生活を少しずつ切り取り、表現する力を磨いていきたいと思います。

まとめ

長々と目標を語らせてもらいまいしたが、やりたいことまみれでもうたいへんですね。どこまで何をやれるんだか。

留学の様子は今後youtubeやインスタグラム等でvlogを発信するので、もし興味のある方がいたらぜひ見に来てください。

チュース!