目次

はじめに

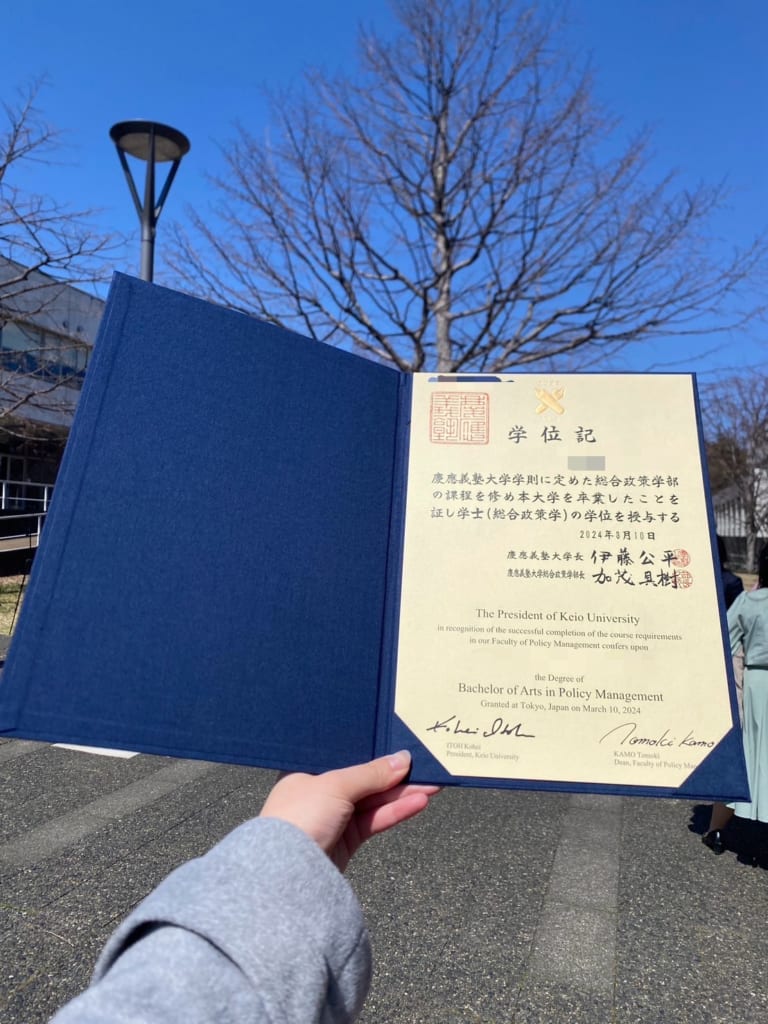

慶應義塾大学SFCに4年間通っていた私ですが、やっぱりネックになってくるのはもちろん履修ですよね。

他学部は履修の仕組みがもう少しわかりやすいのですが、「通りたい度」「履修選抜課題」という単語を聞くだけで既に辟易してしまうのがSFCの特徴とも言えます。

今回は履修ヲタクの私が、履修マスターを目指すために重要な情報を書き連ねていきます。

皆さんの大学生活が少しでも良いものになりますように!

※こちらは自分が大学に在籍していた頃の情報です。制度改革等で情報が変わっているかもしれませんが、ご了承いただけますと幸いです。

環境情報学・総合政策学

まず大学1年生で所属学部のものは必修になっているこちらの環境情報学と総合政策学。

悪いことは言わない…絶対に最初のうちに両方取った方が後々楽です。

片方の授業だけ取ってしまうと、取得単位が1単位になってしまうため奇数になってバランスが悪くなります。

SFCは卒業までの合計取得単位が124単位のため、早めに偶数にしておくのが身のためです。SFCは卒業単位として認められる上限のフル単位が(色々と特殊な条件を除いて)1学期につき20単位です。

最初の方に奇数を作ってしまうと、奇数の埋め合わせが後の学年の方でできずに苦戦します。ですので、よっぽど重要な用事や理由がない限りは環境情報学・総合政策学の両方を履修しましょう!

ちなみに自分の在学時は、秋学期の「総合政策学」「環境情報学」の授業は英語で開講されていました。そのため日本語である春学期に履修した方が圧倒的に楽です。

言語コミュニケーション科目について

おそらく2024年入学者は既に割り振られている言語ですが、「大学2年になって別の言語を取りたい!」ということもできるのがSFCの良いところです。

大学2年次の後期までに、言語は8単位を取ることが条件です。

言語は、イタリア語やロシア語の一部言語を除いては、何でも取って大丈夫なので、興味のある言語にチャレンジしていきましょう!

私は暗記系が苦手な人間だったので、高校で勉強した範囲でどうにかなる英語を全て取りました。

ただ韓国語・ドイツ語とかもやりたかったな〜と後々になって思ったので、皆さんは後悔のないように!

体育について

SFCでは大学1年次に「心身ウェルネス」「体育1」という科目の単位を取得する条件があります。

また大学3年の秋学期には「体育2」「体育3」という単位を取得しなければ進級できなくなります。

「体育2」は15回授業に出ると、自動的に「体育3」へと移行します。

心身ウェルネスは単なる座学です。真面目に受講していれば何ら問題はありません。

体育1も所属クラスで行う授業ですので、こちらも真面目に受講しましょう。体育1はクラスの友人と仲を深められるチャンスです!

なかなか大変なのは「体育2」「体育3」です。こちらは「体育1」の単位を取り終えたら、取得できる科目です。「体育1」の次が「体育2」になります。「体育2」以降は、自分の授業の空きコマに、好きな授業を予約して取るというもの。

「体育システム」というSFCの専門ウェブサイトで、時間割を検索し授業を予約します。場合によっては先着順・抽選順などになります。ちなみに「体育2」以降の授業は週に2回まで取ることができます。

15回出席で「体育2」、もう15回出席で「体育3」を取得できます。合計30回授業に出ることは思ったよりも大変なので、大学1年の後期から、コツコツ体育の授業には参加しましょう!

注意してほしいのは、体育の授業は1限には開講されないことです。そのため通常授業を2-5限の間に入れすぎてしまうと、体育を取れるチャンスが圧倒的に減ります。

ですので通常授業を(朝我慢して)1限に置いて、2-5限に体育を入れられるように調整するのがオススメです。

データサイエンス科目

SFCで3年に進級するまでに必要な科目は「データサイエンス1」「データサイエンス2」という括りの科目です。

データサイエンス科目は言ってみれば、「数学」ですね。数学が苦手な方でも必ず取らないと進級できないため、なかなかエグいと言われています。

「データサイエンス1」で選択できるのは、「確率」「微分積分」「統計基礎」「線形代数」です。

科目によって教授が複数人居たり、テストとレポート・出席状況の基準などが大きく異なります。数学が高校時代に得意だった方は、テスト重視の授業を選んでも良いと思いますし、数学が苦手な方は出席を加味してくれる授業がオススメです。こちらも大学1年の前学期から取ることはできるため、お早めに履修することをオススメします。

ちなみに「データサイエンス2」はデータサイエンスを使用して、社会やスポーツなどを分析するような科目が増えます。

計算の頻度や難易度でいえば分野にもよりますが、「データサイエンス2」の方が楽なことも…。「データサイエンス2」の方を先に取得している学生も何人か見たことがありますね。

情報技術基礎科目

SFCといえば「プログラミング必修」と聞いていた方も多いでしょう。

情報技術基礎科目は、その必修であるプログラミングのことを指しています。

プログラミングのイロハから教えてくれるのが「情報基礎1」、プログラミングを使ってゲームを作る応用的な授業が「情報基礎2」でした。

「情報基礎1」は1年前期の最初のクラスで、先生が予め割り振られています。

ここで単位を落としてしまうと、次回以降の履修の手続きが面倒なことになるため、最初のうちに取っておくと楽ですね。

「情報基礎2」はゲーム作りをするのですが、プログラミング未経験からすると正直ハードすぎる授業でした。

教授によって説明をわかりやすくしてくれる方と、飛ばし気味にする方がいるため、予め評判を調べて、好きな先生にエントリーするのがオススメです。

「情報基礎2」を履修するまでに、プログラミングに強く、質問できる友人の方を作っておくと良いかもしれません!

「情報基礎2」以外にも実は「オブジェクト指向プログラミング」など別科目の選択肢があります。実はこちらの方が楽…という意見もありますが、自分は経験者ではないためよくわかりません。興味のある方はお試しあれ…。

先端科目を早めに取ろう

SFCには「先端科目」というものがあります。こちらはザックリ言うと、社会系・物理系・法律系など専門的なものを学びましょう、という科目。卒業までに合計30単位取ることが条件です!

「30単位? そんなの朝飯前やん」と思う方も多いと思いますが、そこは舐めてはアカンです。冒頭でサクッと触れましたがSFCには「履修選抜」というトラップが存在するからです。

後の方で詳しく説明させていただきますが、履修したくても抽選や志望理由書で落ちるのが履修選抜です。当然必須単位になっている先端科目は応募者も多いため、争奪戦になります。

そのため最初のうちに先端科目を意識して、選抜エントリーしましょう!私は運良く大学2年生の後期時点で、先端科目を取り終えることができました。

それ以降、何にも縛られることなく、楽に履修を組むことができたので、先取りはおすすめです。

基盤科目・特設科目とは

基盤科目は主に専門的な内容ではない科目を指します。

基盤科目は 4年進級次に30単位必要ですが、実は言語コミュニケーション科目・情報技術基礎科目・データサイエンス科目も基盤科目として同時にカウントされるため、気づいたら集まっていた方が多いです!先端科目のように気にしすぎず、ただ気づいた時にチェックしてみると良いと思います!

特設科目は「囲碁」「将棋」など、やや変わり種な科目を指しています。

こちらは逆に卒業単位として認められるのは20単位までという制限があるため、面白そうな授業をぜひ厳選してみてくださいね。

研究会とは?

研究会はSFCの大目玉と言われていますね!「研究会」は俗に言う「ゼミ」だと認識していただいて問題ないです。

SFCでは大学4年進級の条件として、研究会で2単位以上の取得が求められています。つまり「ノンゼミ」からは逃れられないということですね。

SFCは1年前期から研究会に入れます。入るには志望理由書や面談などが課せられる場合がほとんどです。

研究会は基本的に1学期だけ取るのでも制度的にはOKなので、学年の早いうちにたくさん研究会に入って興味分野を模索してみるのも楽しいと思います。

ただ、研究会によって色々なカラーがあるため、1年の最初から急いで入らずに、講義を聴講するなどして研究会の特徴を知ってから履修するのが個人的には一番おすすめだと思います。

3年前期からは研究会に所属できない「研究会難民」になってしまう方も現れます。実際私もこちらに該当してしまい苦労したので、早めに研究会選びは済ませましょう!

最終的には(基本的に)研究会の先生に卒業プロジェクト(卒論や卒論制作などを指します)のメンターになってもらい、4年を終えるという仕組みです。

履修選抜課題とは

ある授業を履修するために、教授の指定した課題が科されます。その結果によって授業を履修できるか、できないかが決まってきます。

こちらは課題がハードであればあるほど、倍率が低くなり授業には通りやすい特徴があります。逆に、看板教授の授業であったり、課題が楽なもの(100文字以内で記せ)は倍率が高くなる傾向にあります。

また履修選抜課題に通った授業は、(教授によっては気まずくなりますが)基本的に必ず履修するというルールはありません。そのため常識の範囲内で多めにエントリーするのもオススメですよ!

通りたい度とは

こちらは履修選抜課題のない授業の中で、履修者を抽選で決める時に使う数値です。

授業1コマに対して数字を「1-9」まで選ぶことができます。優先順位の高い授業から9、低い授業が1という基準になります。これらの相対的な数値と全体の倍率を掛け合わせて、抽選が実施されます。

通りたい度1として設定する「捨て駒」授業を作り、通りたい度9として設定する「本命」授業を設定しましょう。(説によっては数字をばらけさせた方がいいという意見もありますが、自分は1・9オンリーの数字で行っていました。)

そうなると「考慮されるから、取りたい授業が優先的に取れるじゃん!」と思う方もいると思います。しかしここにも重大なトラップがあります。

自分が経験したのは、エントリー数の倍率10倍以上の授業が「通りたい度1」(優先順位が最も低い数値)で通ってしまったこと。これは低確率で1つの授業が通ってしまったことを意味するため、相対的に他の授業がほとんど落選してしまいました。

私は前に説明した「履修選抜課題」を課す授業も複数エントリーしていたので、命拾いしました。ただこういった例もあるので、全て抽選エントリーをするのは控えた方が良いかもしれません!

他学部の授業も取れるよ!

SFCはキャンパスがちょっと辺鄙なところに位置していますよね。実際私も通学時間は往復で6時間(片道で3時間程度)でした。一人暮らしも検討していたのですが、なんだかギリギリ通えそうな距離…と思い、4年間なんとか実家で暮らしてきました。

そんな私が重宝していたのは「他学部設置科目」というものです。こちらは日吉や三田などの他キャンパスで開講されている授業をSFC生でも履修できるシステムです。全体で60単位まで他学部設置科目を取得することができるため、SFCでは取れない授業を思う存分受講することができます。

他にも部活動の拠点が他キャンパスにある人にはもってこいの授業です。

こちらは履修申告するだけで抽選等のエントリーが完了するため、履修選抜課題などを書く時間がない方にもオススメです。

注意するべきは「他学部設置科目」は抽選科目になった際に、SFC生は確率が低く設定されてしまうことです。「他学部設置科目」をたくさん申請したのに、1つも通らなかった例もありますので、あくまで頼りすぎないようにしましょうね。

ぜひ皆さんもこれらを踏まえて「他学部設置科目」も活用してみてくださいね!

自由科目という手も…

SFCでは卒業単位にせずとも授業を取得したい方向けに「自由科目」というのがあります。こちらは「この科目に興味があるけど、内容が難しそうで、着いていけるかわからない…」「もっと多く授業を取って色々学びたい!」という方におすすめです。

内容が難しく諦めてしまいたくなる科目でも、自由科目に設定して、有意義に学んでいきましょう!

編集後記

SFCの履修というシステムは、他大学や他学部と比べてもめちゃくちゃ難しいです。

色々と語ってしまいましたが、一番重要なのは「悔いなく大学生活を送る」ことだと思います!取りたい授業を取りたい時に取るのも、その一環だと思うので、皆さんもぜひ後悔のない選択をして行きましょう。

この記事を読んで、何か履修や大学生活に関する質問がある際は自分のXやインスタグラムにぜひ質問をお願いします!

https://twitter.com/Syllabus_keio

https://www.instagram.com/syllabus_sfc?igsh=NWc4ZHlicjdzZ3Mz&utm_source=qr