こんにちは!早稲田大学国際教養学部4年生のせうです。高校生の皆さんから「大学のテストやレポートってどれくらい大変なの?」という質問をよく受けるので、今回は私の4年間の経験を赤裸々に語ってみようと思います。

結論から言うと、想像以上に忙しいけれど、その分成長を実感できる4年間でした。特に国際教養学部は全授業が英語なので、高校生の皆さんが想像する以上にハードかもしれません。でも心配しないでください!慣れてくれば必ず乗り切れます。

目次

国際教養学部の評価システムの特徴

まず、私たちの学部の特徴を簡単に説明しますね。国際教養学部では、主に以下の3つで成績が決まります:

- 中間・期末テスト

- レポート(エッセイ)

- プレゼンテーション

授業によって組み合わせは様々で、テストだけの科目もあれば、レポート+プレゼンの科目、全部含む科目もあります。そして何より、全部英語です。

高校時代の私は「英語得意だから大丈夫でしょ」と思っていましたが、甘かった…。学術的な英語と日常会話の英語は全く別物だったんです。

1年生前期:地獄の始まり

初めての中間テスト期間

1年生の5月、初めての中間テスト期間を迎えました。高校時代は一夜漬けでも何とかなっていたのですが、大学は全く違いました。

哲学入門の中間テストが特に印象に残っています。60分で小論文を2本書かなければならず、しかも全て英語。テーマは「What is the meaning of life?」と「Explain Plato’s Cave Allegory」でした。

テスト前日、私は図書館で朝の4時まで勉強していました。哲学の専門用語を英語で覚えるのに必死で、「existentialism」「phenomenology」「dialectic」といった単語を必死に暗記。でも本番では、知識はあっても英語でうまく表現できず、結果はC+でした。

高校時代に95点以上が当たり前だった私にとって、この成績は大きなショックでした。その日は寮の部屋で泣きました。

レポート地獄の始まり

中間テストが終わったと思ったら、今度はレポートラッシュが始まりました。

Introduction to International Relationsでは、1500語のエッセイが課題として出されました。テーマは「Analyze the causes of World War I using realist theory」。

レポートを書くのに、まず参考文献を読むだけで一苦労。英語の学術書を読むスピードが遅く、1ページ読むのに30分以上かかることもありました。そして読んだ内容を理解し、自分の言葉で英語のエッセイにまとめる…。

最初のレポートは書き上げるのに2週間かかりました。毎日図書館に通い、夜中の2時まで作業。引用の仕方、参考文献の書き方、エッセイの構成など、全てが新鮮で難しかったです。

完成したと思って提出したレポートは、赤ペンだらけで返ってきました。教授からのコメント:「Your argument lacks coherence and your sources are insufficient. Please see me during office hours.」

Office hours(教授の研究室での相談時間)に行くのも最初は緊張しました。英語で自分の考えを説明するのに四苦八苦。でも教授は親切で、エッセイの書き方を一から教えてくれました。

1年生後期:少しずつ慣れてきた

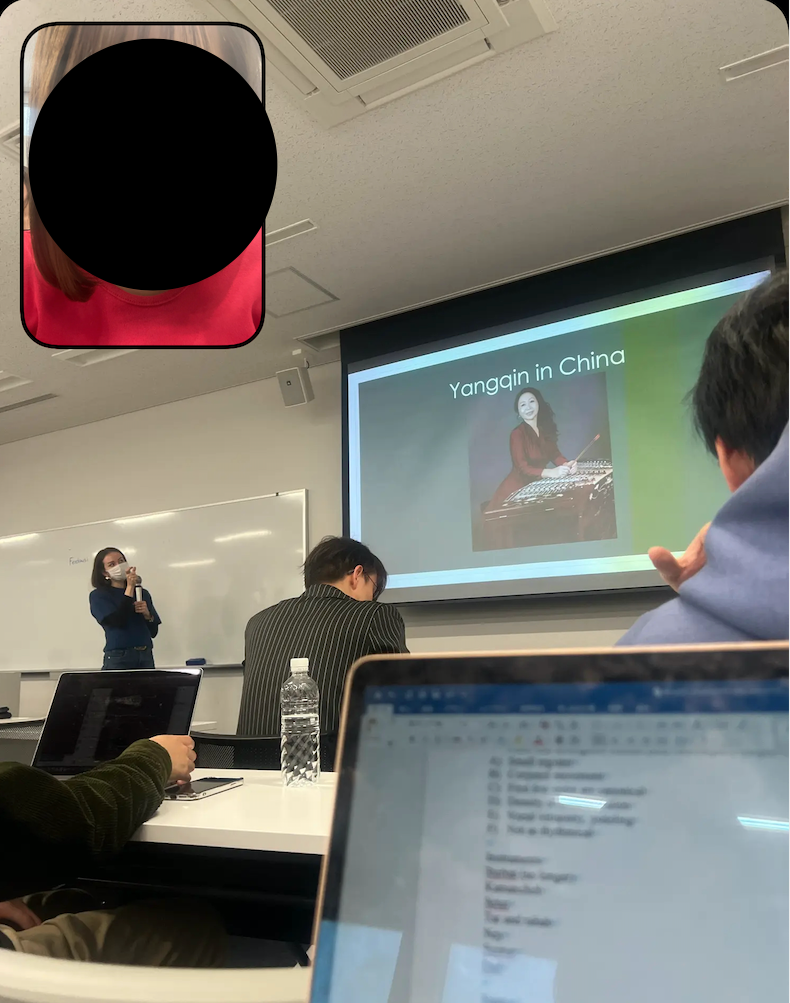

プレゼンテーションの洗礼

後期になると、プレゼンテーションが本格的に始まりました。Introduction to Sociologyでは、グループプレゼンテーションがありました。

テーマは「Social Media and Its Impact on Modern Society」。4人のグループで、20分間のプレゼンテーションを行う必要がありました。

準備段階から大変でした。まず、グループメンバーとの調整。私以外の3人は帰国子女や留学経験者で、英語がペラペラ。最初のミーティングでは、みんなの会話についていくのに必死でした。

私が担当したのは「Social Media and Mental Health」の部分。参考文献を読み込み、統計データを集め、パワーポイントを作成。発表原稿も何度も練習しました。

本番では、緊張で声が震えましたが、なんとか乗り切りました。質疑応答の時間では、「What do you think about the digital divide in developing countries?」という質問が来て、頭が真っ白に。なんとか答えましたが、後で考えるともっと良い回答ができたなと反省しました。

期末テスト:パターンが見えてきた

後期の期末テストでは、前期の経験を活かして効率的に勉強できるようになりました。

Macroeconomicsの期末テストでは、過去問を入手し、パターンを分析。グラフの読み取り問題が多いことがわかったので、重点的に練習しました。結果はB+で、手応えを感じました。

Academic Writingのクラスでは、期末レポートとして2000語のリサーチペーパーを書きました。テーマは自由選択だったので、「The Impact of K-pop on Cultural Diplomacy」を選択。これは自分の興味のある分野だったので、リサーチも楽しくできました。

2年生:留学準備とバランス感覚

中間テストの効率化

2年生になると、テスト勉強の要領がわかってきました。特に重要だったのは、スケジュール管理と優先順位付けです。

春学期の中間テスト期間、私は以下のスケジュールで動いていました:

- 2週間前:全科目のテスト範囲を確認し、スケジュール作成

- 10日前:重要度の高い科目から集中的に勉強開始

- 1週間前:苦手科目に時間を多く割り当て

- 3日前:過去問演習と弱点補強

- 前日:軽い復習のみ

International Political Economyの中間テストでは、この戦略が功を奏しました。複雑な経済理論を英語で理解し、グラフや数式を使って説明する問題が多かったのですが、計画的に勉強したおかげでA-を取ることができました。

レポートの質が向上

2年生では、レポートの書き方が格段に上達しました。特にCritical Thinkingのクラスで学んだ論理的思考法が役立ちました。

Modern Japanese Historyのクラスでは、3000語のリサーチペーパーが課題でした。テーマは「The Role of Women in Meiji Restoration」。

この時のレポートでは、以下の手順で進めました:

- リサーチクエスチョンの設定(1日)

- 文献調査(1週間)

- アウトライン作成(2日)

- 初稿執筆(1週間)

- 推敲・修正(3日)

特に文献調査では、早稲田の図書館だけでなく、国立国会図書館や他大学の論文データベースも活用しました。1次資料と2次資料をバランスよく使い、多角的な視点から分析することを心がけました。

結果的にこのレポートはA評価をもらい、教授からも「Well-structured argument with strong evidence」とコメントをいただきました。

プレゼンテーションへの自信

2年生では、個人プレゼンテーションにも慣れてきました。Introduction to Businessでは、15分間の個人プレゼンテーションがありました。

テーマは「Analyze a Successful Japanese Company’s International Strategy」。私はユニクロを選択し、同社のグローバル展開戦略を分析しました。

プレゼンテーションの準備では、以下の点に注意しました:

- ストーリー性のある構成:導入→問題提起→分析→結論

- 視覚的な資料:グラフ、写真、動画を効果的に使用

- 聴衆との関わり:質問を投げかけ、インタラクティブに

- 時間管理:練習で何度もタイミングを確認

本番では、予想以上にリラックスして発表できました。質疑応答でも「What challenges do you think Uniqlo will face in the European market?」といった質問に、自信を持って答えることができました。

3年生:留学とその後の変化

留学前の集中期間

3年生の前期は、2年次に培った勉強法を使って、効率的に単位を取得しました。後期からの留学に備えて、できるだけ多くの単位を取っておく必要があったからです。

この期間の中間テストでは、同時並行処理のスキルが重要でした。International Law、Comparative Politics、Environmental Studiesの3つの中間テストが同じ週にあったのです。

私の戦略は以下の通りでした:

- 月曜日:International Law(記述式)

- 水曜日:Comparative Politics(多肢選択+記述)

- 金曜日:Environmental Studies(データ分析+記述)

各科目の特性に合わせて勉強法を変えました。International Lawは判例の暗記中心、Comparative Politicsは理論の理解と比較分析、Environmental Studiesは統計データの読み取りとグラフ作成に重点を置きました。

結果は3科目ともB+以上で、留学前の目標をクリアできました。

帰国後:視野の広がり

留学から帰国後の3年生後期は、新しい視点で学習に取り組むことができました。

Global Governanceのクラスでは、国際機関の役割について学びました。期末レポートのテーマは「Evaluate the effectiveness of the UN in addressing climate change」でした。

このレポートでは、留学中に培った批判的思考力と、多様な資料を統合する能力を活かすことができました。結果はA+で、教授からは「Exceptional analysis with global perspective」とコメントをいただきました。

テスト・レポート期間の実際のスケジュール

ここで、具体的な忙しさを理解してもらうために、2年生の中間テスト期間の1日のスケジュールを紹介します。

中間テスト2週間前の典型的な1日

6:00 起床

6:30-8:00 International Economics の教科書読み込み

8:30-10:00 通学、電車内でEconomicsの単語帳復習

10:00-11:30 授業(Philosophy)

11:45-13:15 授業(Statistics)

13:15-14:00 昼食(友人と情報交換)

14:15-15:45 授業(Academic Writing)

16:00-18:00 図書館でPhilosophyのレポート

18:00-19:00 夕食

忙しい時期の体調管理とメンタルケア

大学4年間で学んだのは、学業の質を維持するためには体調管理とメンタルケアも重要だということです。

体調管理の工夫

睡眠の確保 どんなに忙しくても、最低6時間の睡眠は確保するようにしていました。徹夜で勉強しても、翌日の授業に集中できなければ意味がないからです。

食事のバランス テスト期間中はついつい食事が不規則になりがちですが、意識的にバランスの良い食事を心がけていました。特に朝食は必ず取るようにし、脳の栄養になる魚や卵を積極的に摂取していました。

適度な運動 週に2-3回、30分程度のジョギングやストレッチを続けていました。運動後は頭がすっきりして、勉強効率も上がりました。

メンタルケアの重要性

友人とのコミュニケーション 一人で抱え込まずに、同級生や先輩と悩みを共有することで、ストレスを軽減していました。特に同じ授業を受けている友人とは、お互いの進捗状況を確認し合い、励まし合っていました。

趣味の時間の確保 完全に勉強漬けになるのではなく、週に1-2時間は好きなことをする時間を作っていました。私の場合は音楽鑑賞や映画鑑賞で、これが良いリフレッシュになっていました。

カウンセリングの活用 2年生の中間テスト期間に、プレッシャーで体調を崩したことがありました。その時は大学のカウンセリングセンターを利用し、カウンセラーの方と話すことで気持ちが楽になりました。

就職活動での学習経験の活用

就職活動では、4年間の学習経験が予想以上に活かされました。

外資系コンサルティング会社の選考過程

書類選考:学術論文の執筆経験が活かされ、論理的で説得力のあるエッセイを作成できました。

筆記試験:Critical Thinkingで培った分析力と、Economics・Statisticsで学んだ数的処理能力が役立ちました。

ケース面接:以下のような問題に対してその場で分析・提案を行いました。 「日本の地方都市の人口減少問題を解決するために、あなたはどのような戦略を提案しますか?」

私の回答プロセス:

- 問題の構造化

- データ分析

- 多角的な解決策の検討

- 実現可能性の評価

最終面接:英語での面接でしたが、留学経験とプレゼンテーション経験のおかげで、自信を持って臆することなく回答できました。

最終的に第一志望の企業から内定をいただき、大学での学習が実社会でも通用することを実感しました。

学費と学習効果のコストパフォーマンス

国際教養学部の学費は年間約120万円、4年間で約480万円でした。これに教材費、留学費用などを加えると、約600万円の投資でした。

しかし、得られたものを考えると:

- 高度な英語運用能力(TOEIC 950点→就職後も国際業務で活用)

- 批判的思考力(論理的な問題解決能力)

- プレゼンテーション能力(就職後の企画提案で評価)

- 異文化理解力(グローバル企業での強み)

- 自主学習能力(生涯学習の基盤)

これらのスキルは生涯にわたって活用できるものであり、十分にペイする投資だったと感じています。

各学年での最も印象的な瞬間

1年生:初めてのA評価 Academic Writingのクラスで書いた「The Impact of Social Media on Political Participation」というレポートで初めてA評価をもらった時の喜びは忘れられません。2週間かけて書き上げ、Writing Centerで3回も添削してもらった甲斐がありました。

2年生:ディベート大会での勝利 Introduction to International Relationsのクラス内ディベート大会で、「Should Japan have a permanent seat on the UN Security Council?」というテーマで賛成側として参加。チーム一丸となって準備し、見事に勝利しました。

3年生:留学先での文化的ショック トロント大学での最初の授業で、現地学生の積極的な発言に圧倒されました。「間違いを恐れずに発言する」文化の違いを肌で感じ、自分も変わろうと決意した瞬間でした。

4年生:最後の授業での達成感 最後の授業「Advanced Seminar in International Studies」で、1年生の時には理解できなかった複雑な理論を、今度は他の学生に説明している自分に気づいた時、成長を実感しました。

困難を乗り越えた経験談

2年生前期の挫折体験 International Economicsの中間テストで、人生初のD評価を取った時のことです。数式と英語の組み合わせに完全についていけず、自信を失いました。

しかし、この経験が転機となりました:

- 教授のOffice Hoursに通い詰めた

- 数学が得意な友人に個人指導を依頼

- 英語の経済学用語を徹底的に暗記

- 毎日2時間の問題演習を継続

期末テストではB+まで回復し、「努力は必ず報われる」ことを身をもって体験しました。

3年生後期の時間管理危機 留学から帰国後、就職活動の準備と学業の両立で完全にパンクした時期がありました。睡眠不足で体調を崩し、一時期は単位取得も危うい状況でした。

この時に学んだ教訓:

- 完璧主義を捨て、優先順位を明確にする

- 人に頼ることの大切さ(友人、家族、教授のサポート)

- 健康管理の重要性(体調を崩すと全てが台無しになる)

後輩への具体的なアドバイス

1年生へ

- 最初の成績が悪くても絶対に諦めないでください

- Writing Centerを積極活用(私は50回以上利用しました)

- 英語の基礎固めに集中(特に学術語彙)

- 友人とのスタディグループを早めに作る

2年生へ

- 留学準備を本格化(語学だけでなく専門知識も)

- プレゼンテーション技術の向上に時間を投資

- 就職活動を意識したスキル開発の開始

- 長期休暇での集中学習プランの作成

3年生へ

- 留学経験を最大限活用(帰国後の学習に活かす)

- 就職活動と学業の両立戦略を早めに立てる

- Capstone Projectのテーマ選定は慎重に

- 国際的な視野を日本の文脈に落とし込む練習

4年生へ

- 最後まで気を抜かず、集大成として取り組む

- 後輩への指導・メンタリングで自分の理解も深める

- 社会人になっても学習を継続する意識を持つ

- 4年間の経験を言語化する練習(就職面接対策)

卒業を控えて:この4年間の意味

卒業を1か月後に控えた今、振り返ると本当に密度の濃い4年間でした。テストやレポートに追われる日々は確かに大変でしたが、その過程で身についた能力は何物にも代えがたい財産となりました。

特に価値を感じているのは:

学習する技術を学んだこと 大学で学んだのは、単なる知識ではなく「学習する方法」です。これは社会人になってからも、新しい分野の知識を習得する際に必ず活用できるスキルです。

多様性の中で協働する経験 国際教養学部には様々なバックグラウンドを持つ学生がいました。帰国子女、留学生、地方出身者、海外経験のない学生など、多様な仲間と学んだ経験は、グローバル社会で働く上での大きな糧となるでしょう。

挫折と回復の経験 順調だけでは人は成長しません。数々の挫折を経験し、それを乗り越えた経験こそが、今後の人生での困難に立ち向かう力になると確信しています。

最後に:高校生の皆さんへのメッセージ

この長いブログを最後まで読んでくださった高校生の皆さん、ありがとうございます。

大学生活は確かに忙しく、時には辛いこともあります。でも、その先には間違いなく成長した自分が待っています。完璧でなくても構いません。大切なのは、一歩一歩前に進み続けることです。

皆さんの大学生活が充実したものになることを心から願っています。そして、もし早稲田大学国際教養学部に興味を持たれたなら、ぜひオープンキャンパスに足を運んでみてください。きっと新しい世界が開けることでしょう。

頑張って!